ideaboard® 開発ストーリー連載 #14_外部パートナー編 | 株式会社コンセント

この連載では、中西金属工業株式会社(以下、NKC)が、2019年に発売した新しいホワイトボード『ideaboard®(アイデアボード®)』の開発に関わったプロジェクトメンバーから広く話を聞き、ideaboardが世に生み出されるまでのストーリーを記録します。

第1〜8回は開発者であるNKC 社長付 戦略デザイン事業開発室 KAIMENの長﨑さんに、第9回以降は外部パートナーのみなさまにインタビューしています。

今回は 株式会社コンセント 小橋 真哉さんにお話を伺いました。

小橋 真哉 / Shinya KOHASHI

サービスデザイナー

1. 「顧客体験全体をデザインする」サービスデザイナー

ーまずは普段のお仕事について教えてください。

コンセント自体はもともとはエディトリアルデザインや、ウェブサイトデザインを中心としていたデザイン会社で、2012年から新しくサービスデザインチームができ、企業の事業開発、サービス開発をお手伝いしています。

サービスデザインは「顧客体験全体をデザインする」という割と包括的な概念です。ウェブデザインやグラフィックデザインのような特定のもののデザインではなく、例えば、行政や銀行のアプリでのサービスが顧客の体験ベースで使いやすくなっているかを検証・改善したり、新しいサービスを開発したりします。何かを専門的につくるというよりも、クライアントと一緒になってリサーチしたり、アイデアをプロトタイピングして検証したり、「共創的な場をつくる」ところにサービスデザイナーの職能があると思います。

ー共創的にアイデアを出し合うような場面では、どのようなツールや手法を使いますか?

サブロク板サイズ(約900mm×1800mm)のスチレンボードとポストイットは大量に使いますね。

とくに顕著なのはコンセントサービスデザインスプリント(Concent Service Design Sprint)(以下、スプリント)をするときです。スプリントでは、リサーチからプロトタイピングと検証までを6週間でやる。つまりその6週間でゼロから新しいサービスのコンセプトができあがるというプログラムです。

このプログラムの肝は、その期間、どれだけメンバーがコミュニケーションを密にして、集中的に議論を深められるかという点。だから、メンバーはほとんどの時間プロジェクトブースに在席し、クライアントとも毎朝ミーティングして都度進行確認します。基本的にドキュメントレスで、ブースの中にあるスチレンボードにリサーチや考察の結果をどんどんアウトプットし、その場で都度ライトな成果物をつくるという方法で進めます。

その日に並べたボードを翌日すべて入れ替えし、別のものをまた並べるということが頻繁にあるので、脚付きホワイトボードなどではなく、動かしやすさ重視でスチレンボードを使っていましたね。

2. デザインプロジェクトに”司令室”を. サテライトオフィス「SPRINT GARAGE」の開設

ー2019年12月にプロジェクトブース専用サテライトオフィス「SPRINT GARAGE」を開設されました。その経緯を教えてください。

※SPRINT GARAGE:デザイン思考を活用し、短期間でよりよいユーザー体験を構築・検証するプログラム「デザインスプリント」をはじめとする、コンセントが手がけるデザインプロジェクトの実施を目的としたオフィス(2021年5月閉鎖)

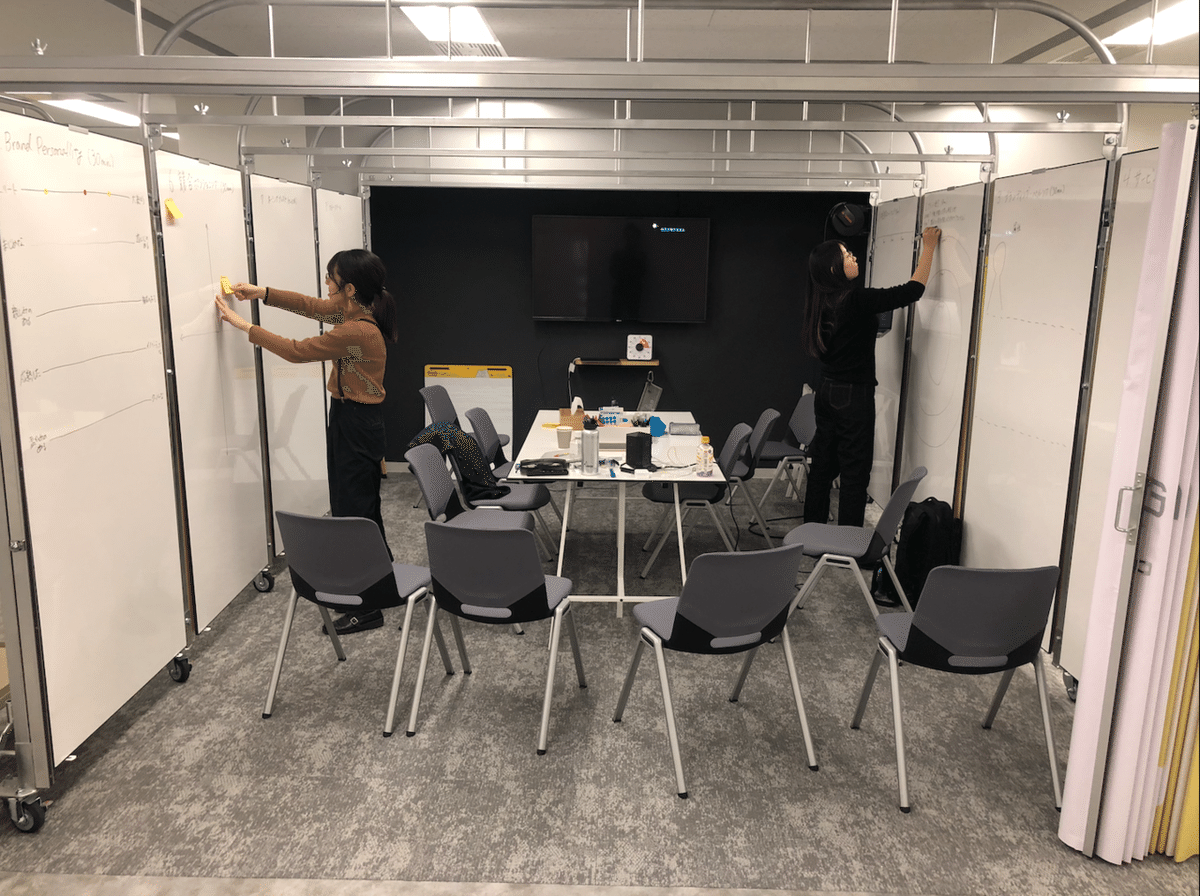

photo by 金 祜廷(Concent, Inc.)

もともとは、Open Aの大橋さん・三箇山さんとブレストのような感じで、ポップアップウォールームのようなものがあればおもしろいねって話していたんです。集中的なプロジェクトの場合、作戦司令室のような「プロジェクトウォールーム」を持つことがあるのですが、スプリントは6週間という短期間なのでそれが一時的に簡単に作れたらいいなと。

そのブレストの何回目かに、NKCの長﨑さんが来てくれて、ideaboardの構想もたまたま聞いてたんですよね。そのときは単純にスチレンボードの変わりになるからいいなと思っていました。

その後、サービスデザイングループのマネージャーをしている時に、会社から新しいオフィスを作ろうとしてるから担当してくれといわれて。まさに大橋さんたちと妄想していたものが現実にできると思って、「Open Aに設計を頼めるなら」という条件付きで受けました。(笑)

ー脚付きホワイトボードや壁面をホワイトボード仕様にするのではなく、ideaboardを組み合わせてブースの仕切りとしたのはなぜでしょう?

まず、スプリントでは6週間の中で、書いたものを基本消さないんですね。アウトプットや考察もどんどん蓄積していく。しかも次々新しいボードを入れ替えてまた書き出すというように新陳代謝も激しい。議論の途中で「あのときどうだったっけ」って、ボードを引っ張り出してくるようなシーンがとても多いんです。

だから壁に固定されてしまって動かしづらいホワイトボードではなく、動かしやすくてストックもしやすいideaboardみたいなものの方が合っていたということだと思います。

ーideaboardを導入したことで、場の体験や参加者の行動が変わったことはありますか?

SPRINT GARAGEではテーブル天板としてもideaboardを活用したのですが、テーブルの天板に書けるのはすごくいいなと思いました。

壁に向かって書くとなると、誰か「書く人」がいて、他の人は囲んで見ているという状況になりがちなんです。

でも書く場所がテーブルとなると、全員が同時に全方向で書ける。書いたものも、壁に書いてあるよりももっとパーソナルな感じになるのかな。思ったことをつらつら書いて、いざとなったらみんなに見せられる。いつもノートをとっていたお客さんが天板に書き出すというシーンもあったりしました。

あと、ミーティングでも壁に書く場合は、書く人が基本スタンディングなので、どうしてもその人中心になってしまうんです。それが全員座ったままだと、「今のってこうゆうことじゃない?」って誰かが書き出す感じになりやすい。ミーティングモードからプチコラボレーションモードに、現場のモードが自然に移行していくのも、SPRINT GARAGEで体験しておもしろいと感じました。

photo by 金 祜廷(Concent, Inc.)

3. 所属にとらわれずに専門性を掛け合わせる緩やかな関わり方

ーコロナ禍を経て、外部との関わりや仕事のやり方に変化はありましたか?

個人的には、今コンセントという会社に在籍しつつ、NKCのBusiness Design Center(以下、BDC)チームの一員として仕事させてもらったり、他のプロジェクトでも外部から集まったメンバーとチームとして仕事していたり、会社への所属感みたいなものが緩やかになってきたなと思います。

これまでならきっと、大阪のチームと仕事するなら、やっぱり大阪に集まることが基本になってくるだろうし、初めましての人とオンラインでミーティングし続けるって結構難しかったと思います。結果的にはコロナ禍だったからこそ出来たのかなと。そういうところはいい変化だと感じています。

BDCとしても会社の所属の境界をあえてゆるくして、プロパーだけでなく僕みたいな外部パートナーも含めてチームだと捉えている。そんな体制にトライできる状況が今の時期なんだなと思います。僕にとっても今くらいの距離感は、すごくちょうどいい。NKC社員だという帰属意識まで持ってしまうのも違うし、ある程度距離をもっていた方がいろんなものが見えやすいから。少し違う距離感からの視点を生かして、何かしらコミットできるといいなあと思います。

ー最後に、ideaboardのプロジェクトを通しての感想を教えてください。

ideaboardのプロジェクトでは、デザインスプリントのようなアクティビティをつくっている我々と、そこで使うツールとしてideaboardを作っている長﨑さんたちのチームと、空間設計をするOpen Aの大橋さんたちがうまくコラボできたのが何よりすごく良かったと思っています。単純に空間としてカッコイイ!だけではなく、きちんと中のアクティビティと、そこで使うツールまでがお互いにフィットしていて、これはなかなかできるもんじゃないと我ながら(笑)。それぞれの分野がうまくはまったし、すごく楽しかったです。

次回 ideaboard 開発ストーリー連載_#15 へ続く

(取材・文 / (株)NINI 西濱 萌根 )

▼Click below to see the English version / 英字版はこちら