現代日本デザイン概論 #0 はじめに/デザインの評価とは

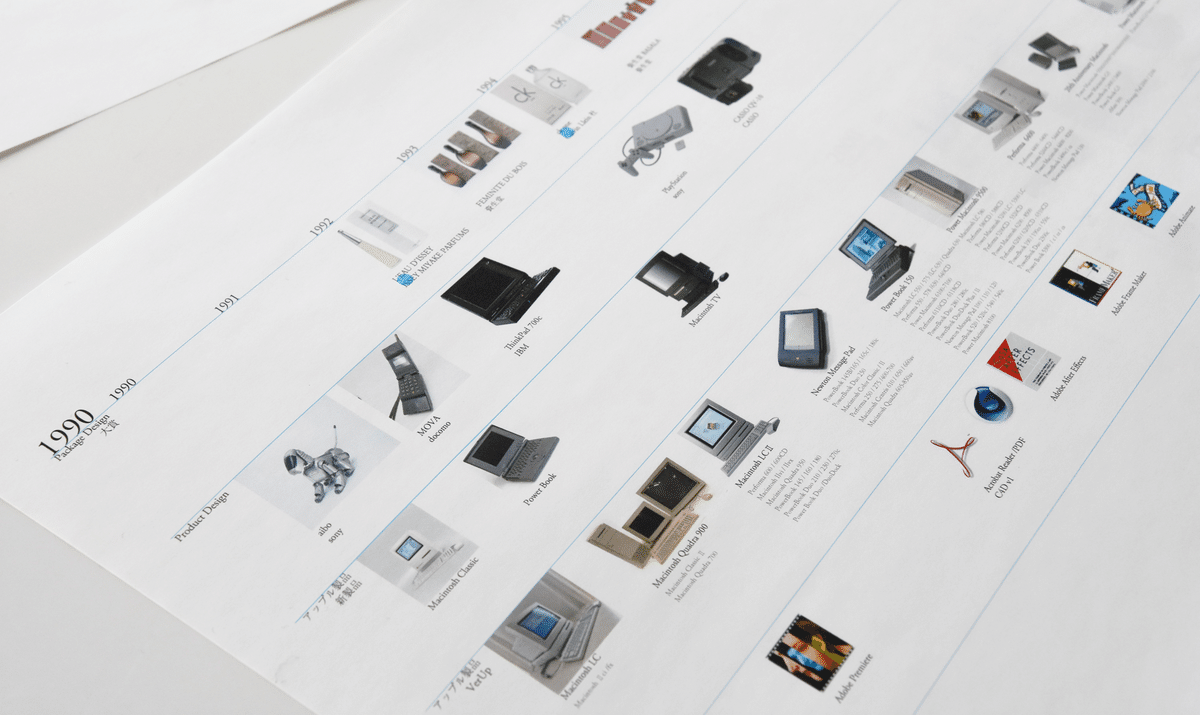

初めまして!!このnoteでは、デザイナー工藤青石とスタッフ柴田が、独自にリサーチしたデザイン年表をもとに、1990年から現在までのデザインを振り返り、その会話を記録したものです。

会話のベースとなるデザイン年表はこちらからご覧になれます!

https://imagecs.jp/pdf/250206/ICS_年表リサーチ分割_250206.pdf

工藤青石 Aoshi KUDO|デザイナー / クリエイティブディレクター

コミュニケーションデザイン研究所代表| ICS代表取締役|東京藝術大学デザイン科非常勤講師

1988年東京藝術大学卒業、同年資生堂宣伝部入社。2005年平野敬子とともにコミュニケーションデザイン研究所(CDL)を設立。

2001年度毎日デザイン賞受賞。IFデザイン賞。Pentawards金賞。NY ADC賞銀賞。東京ADC会員賞。日本パッケージデザイン賞大賞など。

柴田響 Hibiki SHIBATA|スタッフ

1999年生まれ、Z世代。

美術大学修士課程を修了後、ICSへ入社。デザイン年表の作成を担当する。

#0 はじめに/デザインの評価とは

工藤:

これを話すときに、どう話すかの方法として、例えば僕が一人でしゃべるよりも、多くが柴田君の知らないものじゃないですか。だから、柴田君が何かを問いかけて、それに対して僕が答えるみたいな方法でやってみたらどうかな、と思うんですよ。

柴田:

なるほど。問いかけて、答えるという形ですね。

工藤:

うん、その時に今、柴田君が持っている情報はこの画像なんだよね、きっと。90年代っていう、柴田君が生まれる前のデザインに関して、例えばパッケージのデザインという項目を見たときに、どう思ったのか、を言ってみるとか。それに対して、僕が「いや、これはこういうものだよ」とか、「もっと昔の流れの中でこれはこういうふうな意味がある」っていう話をするのはどうかな。

柴田:

面白いと思います。

工藤:

どういう風に面白い?

柴田:

自分がデザインを見始めたのは2015年以降なので、1990年代っていうのは学ぶお手本としてあまり提示されなかった時代なんですよね。

工藤:

それは、古すぎて?

柴田:

はい、またネット上にアーカイブとしてほとんど残っていない時代だった、というのもあります。

工藤:

デジタル以前だもんね。結局、デジタル化が進んだのは2010年以降ぐらい。90年代はほとんどデジタル以前だから、検索してもあまり出てこないよね。

柴田:

はい。なので今、自分や若い世代がデザインに対して「こうあったらいいな」って考えているのと同じように、たぶん工藤さんも当時、似たように思っていたことがあったんじゃないかなと思うんです。そういう視点で、当時はこれらの作品がどう見えていたのか、またどういう考え方のなかで生まれたデザインなのか、っていうことにすごく興味があります。

工藤:

っていう話がいいかなと思うんだ。そうしないと、なんか昔話を聞くみたいで面白くないよね。それより、柴田君の世代とか、もっと若い世代の人たちがこれらを知ってどう思うとかを話してみる。そうすることで時代によって変わっていることがあったり、変わってないことがあったりするかもしれない。そういう話を、僕もしてみたいなと思って。

柴田:

はい。

工藤:

あと、全般的な話をしていても、ちょっとぼやけちゃうから、もう少し1つのものに絞って話してみたい。例えば、「パッケージデザイン」で、90年代にピックアップされているものについて話してみてもいいかもしれない。

柴田:

なるほど、例えばこの3つのものに絞って話すんですね。

工藤:

そう。このパッケージの内容は、大賞作品を並べているから、すごく偏っているんだよね。このパッケージの項目に限っても、別に網羅されているわけではない。網羅されていないけど、一旦、ここに見えているものを選んで話してみる、とかね。

柴田:

この年表には「パッケージデザイン大賞」とありますが、意図的に抜いたものもあります。それらは見ないといことですか?

工藤:

そうだね。賞を取ったから、絶対的にいいものというわけではない。そういう意味で言えばある種、これらは僕の観点で取捨選択されたもの、という視点でいいと思う。

柴田:

確かにそうかもしれません。

工藤:

また、変にジェネラルになっても意味がない。それに、そもそも何かのカテゴリーで賞を取ったことが、その年で最も素晴らしい作品だという証明になるわけではないんです。もちろん、そういう評価に近い場合もあるけど、必ずしもそうじゃない。それはデザインの賞や審査が持っている宿命というか、多数決の限界みたいなものだと思うんですよね。そういう見方そのものが、どこかに限界があるように感じるんです。

柴田:

なるほど。

工藤:

90年代くらいまでは、そうしたシステムがなんとか成り立っていたように思います。でも2000年代に入ると、情報の成り立ち方や物事のあり方がどんどん多様化して、複雑になった。だからこそ「1番」とか、そういう感覚自体がすでにどうでもいいと思える時代になってきたんじゃないかと思うんです。「1番を決める」、そういう考え方が、今の時代にはもうそぐわないんじゃないかな。

ただ、賞というシステム自体は戦後から徐々に形づくられてきたものだと思います。その流れの中で90年代くらいまでは、なんとかその仕組みがまだ機能していた感覚もあります。それが変わってきた理由は、やっぱり時代や環境の変化が大きかったからでしょうね。2000年代前半くらいまでかな。そういったシステムがまだ意義を持っていたのは。

こんな話をしていってみようか。