アメダス以外の積雪計から、知られざる雪国を探ろう

2024年 師も走り回る、そんな12月。そう、冬の始まりです。

僕が高校サッカーと雪にアツくなる季節が今年もやってきました。

今冬(2024年12月~2025年2月)は気象庁によると降水量・気温ともにおおむね平年並みになるそうです。

さてさて、Note一発目となる今回はアメダスのない知られざる雪国を紹介していきます。

アメダスや冬の気象にあまり詳しくない人でも楽しんで読めるように工夫して書いていきますので、ご安心を。

アメダスとは?

アメダスでないものを説明するには、アメダスについて軽く説明する必要があるでしょう。

「アメダス」(英略:AMeDAS)とは、気象庁の「地域気象観測システム」の英語名”Automated Meteorological Data Acquisition System”の頭文字を並べた略語です。

アメダス(AMeDAS)とは「Automated Meteorological Data Acquisition System」の略で、「地域気象観測システム」といいます。 雨、風、雪などの気象状況を時間的、地域的に細かく監視するために、降水量、風向・風速、気温、湿度の観測を自動的におこない、気象災害の防止・軽減に重要な役割を果たしています。

気象庁「アメダスの概要」より

降水量と降積雪を観測して気温を観測しない珍しいタイプ

全国に約1300ヶ所もある気象庁のアメダスはその全てにおいて降水量を観測対象としています。気温ではない。降水量だけ測るアメダスは数あれど、気温だけ測るアメダスは全国に一ヶ所もなかったりします。

大雨災害などの対策にあたって降水量のデータは重要だから、といった理由でしょう。

その数の差は一目瞭然

降水量を観測するアメダスは全国に偏りなく分布しています。次に多い観測対象のアメダスは気温と湿度、風速、日照時間(推定)です。

積雪計の総数はさらに少なく、その分布は北日本、中部地方、中国地方の日本海側と非常に偏っています。当然、雪が一年に一度積もるかどうかのような地域に積雪計を置く必要性は低いですから。

気象庁には「気象官署」という組織があります。都道府県庁所在地や各地域の拠点都市を中心に全国に約150ヶ所あり、より詳細な気圧や雲量などの項目を測定しています。

公式的にはアメダスとは区分していますが、「色んな項目を測るアメダス」の認識で構いません。明治時代から気象観測をしている歴史ある官署も多くあります。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/link/link1.html

同時刻の肘折アメダスの積雪は283cm

アメダスの話はここら辺にして、皆さんは豪雪地帯としてイメージする具体的な地域とはどういった場所でしょうか?

・津南

・雪の回廊で有名な富山県の立山

・樹氷で有名な蔵王

などはイメージする人も多いのではないでしょうか。

しかし!この中で積雪を測るアメダスがあるのは新潟県の津南ただ1ヶ所だけなのです。冬場、全国各地のアメダスの観測値はニュースでも扱われ、2~3mやそれを上回る積雪数値をたたき出すと全国ネットのメディアがたびたび取り上げ、脚光を集めます。

逆を言えば、知る人ぞ知る

・雪はバチクソに降る

・雪はバチクソに積もる

・アメダスだけがない

という豪雪地帯が日本には無限に存在しているといっていいでしょう。

そのような地点で出色の積雪数値を観測したとしても、全国ネットで脚光を浴びる機会がない。そのようなケースに遭遇するたびにいつしか僕は忸怩たる思いを抱えるようになりました。

当記事はそんな知られざる豪雪地帯のほんの一部を紹介する記事となっています。

注:これから紹介するのは自治体や行政機関の観測ページです。気象庁のアメダスの露場環境と同等の露場環境が保たれているか、観測される数値の精度などの保証は致しかねます。ご了承ください。

新潟県

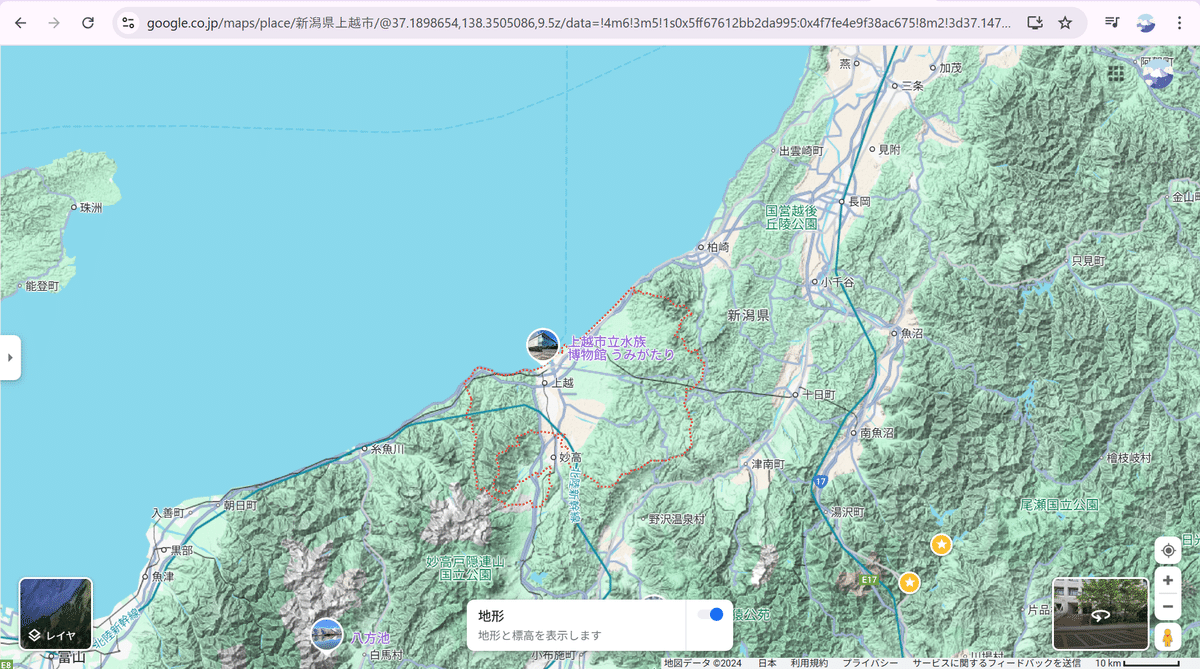

上越市

日本を代表する化学メーカーの大企業である信越化学工業の工場がある上越市。人口は18万人(2024年)を数えます。

↑上記のリンクは上越市の降積雪量データサイトです。市の観測所は広い市域を広くカバーしています。その数なんと36!

サーティワンアイスクリームの店頭に並ぶフレーバーの数よりちょっと多いぐらいの数。

近年も2022年冬に4m前後の積雪が市内の山間部の集落で観測されています。この年の上越の市街地が広がる高田アメダス(標高13m)の最深積雪は153cmですから、山沿いでは平野部の2倍強もの積雪が。

ちなみにその前年の2021年の高田の最深積雪は249cm。いや高田もスゴいなオイ。

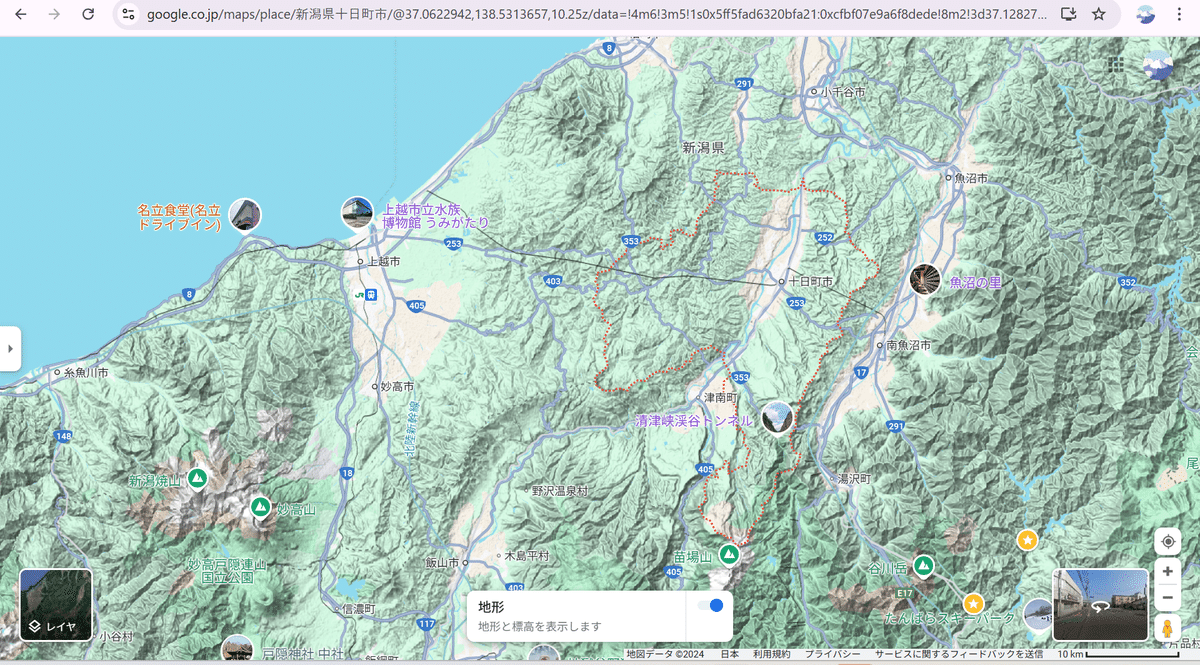

十日町市

人口4万7,000人(2024年)を数える十日町市は、西の「東頸城丘陵」と東の「魚沼丘陵」に挟まれた十日町盆地に人口の分布が偏っています。

市内の笹山遺跡からは、縄文時代の土器として国宝に指定されている「火焔型土器」なるものが出土しています。

https://www.city.tokamachi.lg.jp/material/files/group/18/shokiroku3.pdf

上越市のページでも紹介した2022年冬は、麓の十日町アメダスでも最深積雪290cmを記録しています。山間部では軒並み3m以上の積雪が観測されています。

特筆すべきはリンク先のページの一番下にある「松之山」という地点です。東頸城丘陵の中腹に位置します。標高は十日町市松之山支所で360m。

ここは新潟県立十日町高校の分校や郵便局もある立派な集落ですがこの年は4mもの積雪を記録していますね。

十日町、恐るべし。

新潟県道路情報システム

http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/douro/main.html?fnm=openMap&no=10

こちらは、新潟県の道路管理課が運営する道路情報サイトです。道路の規制情報の発信や降雨量の測定の実施と並行して、冬には県内の道路の降積雪量、気温、路面温度などを測定し10分間隔で数値を更新しています。

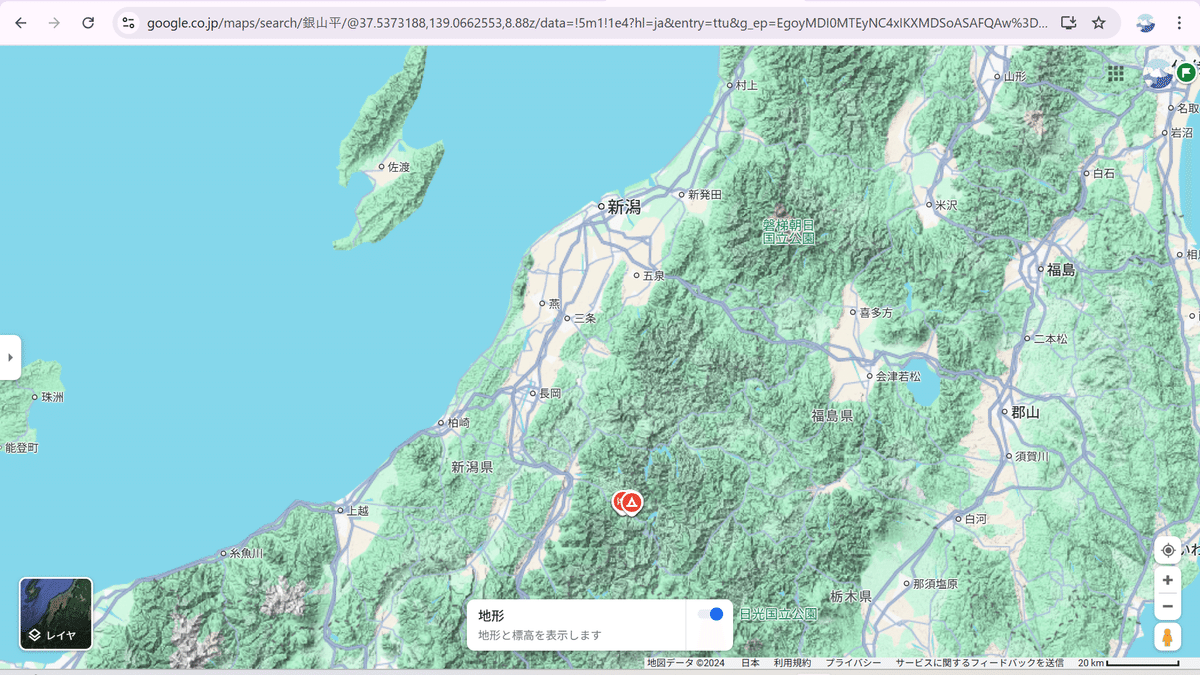

なかでも特筆に値する地点が魚沼市の銀山平で、その標高は800mにも及びます。これは県内の豪雪地としても有名な年平均最深積雪271cmの津南アメダス(452m)よりも300m以上も高地にあります。冬は無人になってしまいますが、無雪期にはキャンプ場や温泉が営業します。

積雪の多い年は5月半ば頃まで残雪があるそうです。

スキーのハイシーズンである厳冬期の積雪が多すぎて、初冬と春分以降でないと営業ができないという全国的にも非常に珍しいスキー場です。

水が熱ければ熱いほど水に溶ける砂糖などの溶質の量が増えるのと同じで、空気が抱えられる水蒸気の最大量(飽和水蒸気量)も、気温が高ければ高いほど増えますが気温が低ければ低いほど減ってしまいます。

冬の季節風によって山の斜面を駆け上った湿った空気は、気圧が下がり気温も下がることで、飽和水蒸気量を超えた分の水分をドバッと吐き出し、小さな氷の粒ができ、雪の結晶と雪雲が形成されていきます。それがやがて雪として大地に降り注ぎます。

平野部より山沿いの雪が多いのはこういった理由です。

標高の違いによる気温そのものの違いも重要です。気温が3℃だと雪は積もりませんよね。

つまり「より標高が高い」ということは「より雪が積もりやすい」ということです。語弊は無視してこの認識でOKです。

私は銀山平の年平均最深積雪を4m程度と推定しています。人里離れた知られざる雪国 銀山平。今年の積雪量はどうなるでしょうか。

石川県

石川みち情報ネットは石川県土木部道路整備課が運営する道路情報サイトです。降積雪、気温、道路画像、通行規制、気象庁発表の気象情報を掲載しています。

個人的な注目は白山市白峰。手取川上流の標高500m付近に位置する白峰集落は、国の重伝(重要伝統的建造物群保存地区)にも指定されています。

https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1982/1982_10_1044.pdf

白峰では戦前にさかのぼる1918(大正7)年に682cmもの積雪を記録しています。冗談みたいな数値ですが、一年を通して人が住む「人里」です。

さらには1927年、1936年、1945年といった戦前の大規模な寒冬においてはこれを凌駕する数値が富山県や新潟県など各地にデータとして残っています。

白峰の積雪を論じる上で言及するべき日本海側気候のある特徴があります。

全体的な傾向として、冬場の降雪量は新潟県付近をピークに、西に行けば行くほど逓減していきます。標高500m付近の白峰も例外ではなく、白峰より新潟県の標高500m付近の地域の方が多雪の傾向があると言っていいです。

このようなメカニズムが生じる理由として、大陸からの距離(=日本海上を進む季節風が水蒸気を吸収できる距離)とそれによる雪雲の発達度合いがあるのでしょうが、そのすべてのメカニズムに僕の理解が及ぶことはできていません。

そんな法則を頭に入れて、雪国を探ってみるとより興味深く積雪データを見れるといっていいでしょう。

起承転結の「結」の部分

記念すべきnote一本目はいつのまにか4,000字に迫る文字数となっていました。

「雪は天から送られた手紙である」。世界で初めて雪の結晶を人工的に作り出した物理学者 中谷宇吉郎の言葉です。

気温、湿度、風などの上空の環境によってさまざまに氷の結晶は彩られ、やがて雪となったそれは地上に降り積もります。

ときに音をかき消すほどに寡黙に、ときに雄弁にそこにたたずむ「雪」に、僕は気象現象としてだけではない、ただならぬ魅力を感じてしまうのです。

ここまで読んでくださり本当にありがとうございます。

高評価、コメント、ご意見等お待ちしております。