#アート思考

オリアンヌ・シアンタル・オリーブ『Les Ruines Circulaires』/目は旅をする091(地図のない旅/行先のない旅)

オリアンヌ・シアンタル・オリーブ 『Les Ruines Circulaires』 (Dunes Editions 刊) 詩人で画家のエテル・アドナンもまた、この写真と詩文を作ったシアンタル・オリーブと同じくレバノンの人だった。僕がアドナンを知ったのは、スイスのクレーセンターで、たまたま彼女の展覧会をやっていた時だ。売店にキュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリストと対談した小冊子を見つけた。 アドナンは中近東というコトバが嫌いで、、「日の出の場所」を意味するマシュリクと

サム・フォールズ『THE ONE THING THAT MADE US BEAUTIFUL』/目は旅をする083(ニューネイチャー)

サム・フォールズ『THE ONE THING THAT MADE US BEAUTIFUL』 (G/P+abp刊) 彼は野外で、感光溶剤を染み込ませた布のキャンバスを野っ原に広げて、その上に、植物の花や葉、茎や蔓を配置して、長い特には、1年間も放置したままにする。大型の日光写真と言っても良いだろう。最近では、布の上に置いた植物の上から顔料をちらし、それが幾層にもなった美しいレイヤーからなる「絵画」や、陶板にも発展させているが、基本的には写真の考えの発展形態と言ってもよい。

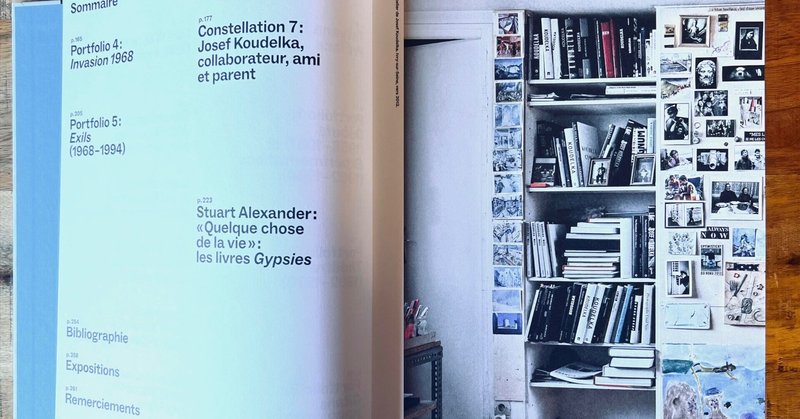

ジョセフ・クーデルカ「Josef Koudelka. IKONAR: Archival Constellations」/目は旅をする066(人間の秘密)

ジョセフ・クーデルカ 「Josef Koudelka. IKONAR: Archival Constellations」 (Photo Elysée / Les Éditions Noir sur Blanc) 最初に好きになった写真家はジョセフ・クーデルカだった。そして、その気持ちは今も変わらない。 ロベール・デルピールが編集した写真集シリーズ「Photo Poche」で買ったのもクーデルカが最初だったし、いや、その前に、中学2年生の時にソ連のチェコ侵攻があり、なぜか衝撃

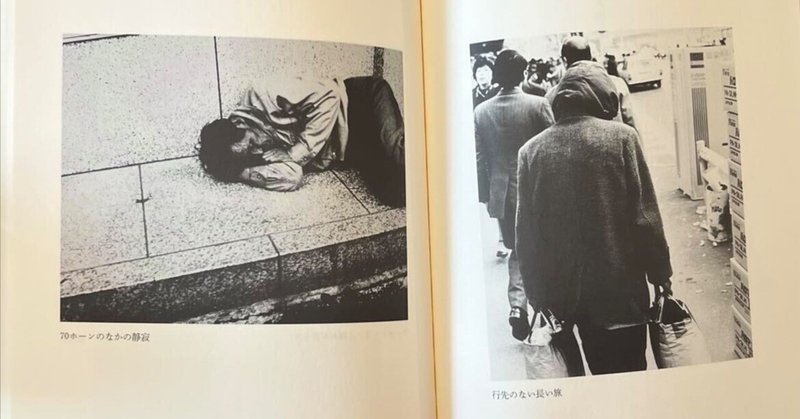

安部公房写真展 Kobo Abe as Photographerカタログ『安部公房全集026』(新潮社刊)/目は旅をする065(都市と写真)

安部公房写真展 Kobo Abe as Photographerカタログ(ウイルデンスタイン東京刊)『安部公房全集026』(新潮社刊) 安部公房は、1993年ちょうど30年前に68歳で急死した。1924年生まれだから、来年生誕100年ということになる。 だからと言って僕には過去の人ではまるでない。彼が書いた小説やインタビュー、戯曲などを読むと、僕にとり彼は最も刺激的で、「存在の新しいモデル」なのだ。だから、全く死んだ感じがない。 今でこそ、村上春樹や多和田葉子がノーベル文

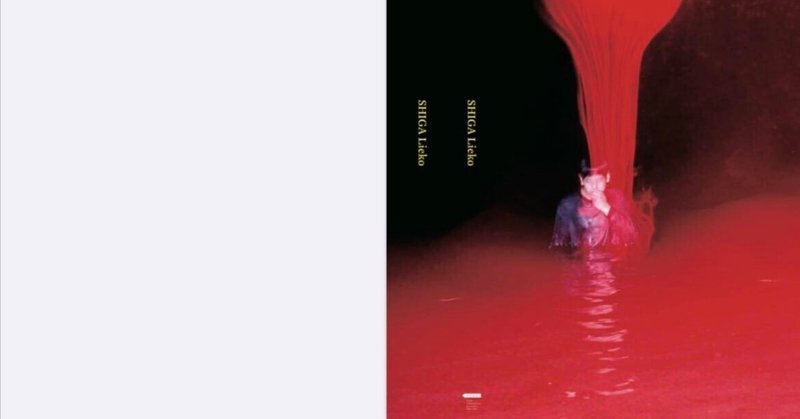

志賀理江子 東京都現代美術館におけるTCAA受賞記念展「さばかれえぬ私へ」モノグラフ『SHIGA Lieko』/目は旅をする064

志賀理江子 東京都現代美術館におけるTCAA受賞記念展「さばかれえぬ私へ」モノグラフ『SHIGA Lieko』(公益財団法人東京都歴史文化財団東京都現代美術館トーキョーアーツアンドスペース事業課発行) 展覧会のフライヤーの解説にはこう書かれていた。 「第3回受賞者の志賀理江子と竹内公太による本展には、「さばかれえぬ私へ / Waiting for the Wind」という言葉を冠しました。この言葉は、TCAA授賞式から始まった志賀と竹内の対話から生み出された、いわば本展で