選びたいもの(オリジナル短編小説)

まえがき

とある企業様の選考課題用に執筆したファンタジー(だけどファンタジー要素は少ない)短編小説になります。

2000文字くらいしかないので、スキマ時間の暇つぶしにでもなれば。

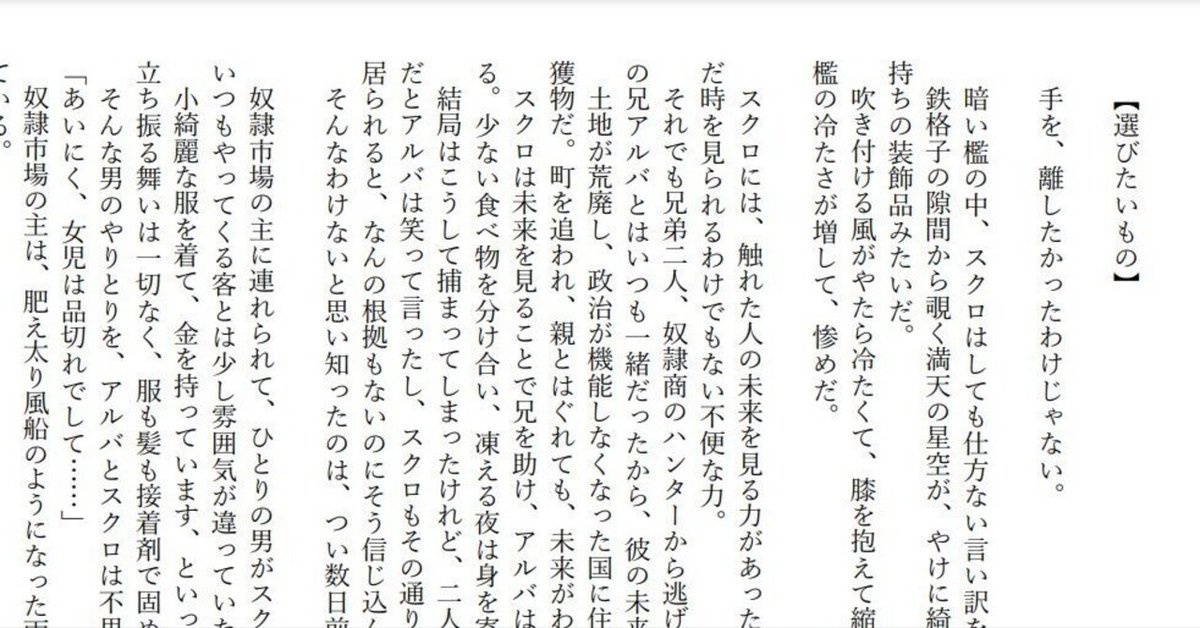

選びたいもの

手を、離したかったわけじゃない。

暗い檻の中、スクロはしても仕方ない言い訳を繰り返している。

鉄格子の隙間から覗く満天の星空が、やけに綺麗で腹が立つ。下卑た笑いを浮かべる金持ちの装飾品みたいだ。

吹き付ける風がやたら冷たくて、膝を抱えて縮こまるしかない。背中や足先に触れる鉄檻の冷たさが増して、惨めだ。

スクロには、触れた人の未来を見る力があった。触れたら必ず見られるわけでも、望んだ時を見られるわけでもない不便な力。

それでも兄弟二人、奴隷商のハンターから逃げ回りながら生きるのには重宝した。双子の兄アルバとはいつも一緒だったから、彼の未来は即ち自分の未来でもあったのだ。

土地が荒廃し、政治が機能しなくなった国に住む人間は、悪い人間たちにとって格好の獲物だ。町を追われ、親とはぐれても、未来がわかればどう逃げればいいのかが分かった。

スクロは未来を見ることで兄を助け、アルバは常に明るく前向きでいることで弟を助ける。少ない食べ物を分け合い、凍える夜は身を寄せ合って暖を取った。

結局はこうして捕まってしまったけれど、二人一緒ならどんなところへ行っても大丈夫だとアルバは笑って言ったし、スクロもその通りだと思った。これから先もずっと二人で居られると、なんの根拠もないのにそう信じ込んでいた。

そんなわけないと思い知ったのは、つい数日前のこと。

奴隷市場の主に連れられて、ひとりの男がスクロたちの檻の前にやってきた。その男は、いつもやってくる客とは少し雰囲気が違っていた。

小綺麗な服を着て、金を持っています、といった顔をしているのは同じ。だが、下品な立ち振る舞いは一切なく、服も髪も接着剤で固めたように一切の乱れがない。

そんな男のやりとりを、アルバとスクロは不思議そうに見つめていた。

「あいにく、女児は品切れでして……」

奴隷市場の主は、肥え太り風船のようになった両手をこすり合わせながら男の様子を伺っている。

「この檻の奥に居る子供が、お客様の条件に近いかと。十二歳前後の子供、五体満足、病気も無い。しかも西の大陸から送られてきたばかりの新品です」

そう言って、主が檻の中の兄弟に目を遣る。人のことを物みたいに言いやがって。とスクロは不満に思ったが、口に出すわけにはいかないので平静を装う。

どうやらこの男は子供の奴隷を探しているらしい。買われれば、この檻の中からは抜け出すことができる。けれど、買われた先に何が待ち受けているのかはわからない。

アルバもスクロも、複雑な心持で男の動向を見つめている。

「右の子供をもらおう」

そういって、男がアルバを指さした。素早く、そばに控えていた下っ端たちが檻を開ける。

引き離される!

アルバもそれを良しとしなかったのだろう。彼の腕を掴もうとする下っ端の手を払いのけ、声を上げた。

「嫌だ! 弟が一緒じゃないと行かない!」

だが、奴隷が反抗するなどあってはならないことだ。アルバの身体を、下っ端の一人がムチで打った。

響き渡るムチの音に、周りの奴隷たちが怯えを見せる。

「申し訳ありません、仕入れたばかりでしつけが済んでおりませんで……」

主がぺこぺこと男に向かって頭を下げた。

「どうでしょう? 双子は珍しいですし、ここはもう片方も一緒に」

商魂逞しいとはこのことだろうか。すかさず二人分の奴隷を売り込もうとする。

見た目は肥え太った豚だとしても、市場の主を任されるだけはあるということか。今回ばかりはこの豚を褒めてやりたい気持ちだ。

しかし、男は主の提案をバッサリと切り捨てる。

「いや、一人で良い。そういう依頼だ」

男の態度に、これ以上粘っても無駄だと判断したのだろう。主が指示を出すと、下っ端が無理やりアルバを抱えて檻から出ようとした。

「アルバ!」

「スクロ……!」

アルバとスクロ、互いが咄嗟に伸ばした手をしっかりと握りあう。絶対に離さない、という固い意志を持って繋がれた手は、大人の力でもっても容易に引き離せるものではなかった。

だがその時、スクロの脳内に一つの映像が流れ込む。

――綺麗に掃除された部屋。品の良い調度品。目の前のテーブルには、色とりどりのお菓子と薫り高い紅茶。向かいには、高価そうな服に身を包んだ少女が座っている。

これは、アルバの視界だ。

アルバと少女は楽しそうに笑いながら、小さなお茶会を楽しんでいる。

少女の奥から燕尾服を身にまとった初老の男が現れる。彼は柔和な表情で、空になったティーカップに新しい紅茶を注いだ。

ここがどこで、目の前にいる人たちが誰なのか、スクロにはわからない。ただ一つわかるのは……その風景に、自分は居ないということ。

意識が現実に帰ってくる。スクロの眼前に突き付けられた選択肢は二つ。

この未来を捨てるか、この手のぬくもりを捨てるか。

……手を、離したかったわけじゃない。だけど、この幸福な未来を捨てさせるほど、スクロはわがままにはなれなかった。

スクロの手から、力が抜けていく。弟が何をしようとしているのか察したアルバが、困惑の声を上げた。

「スクロ……? なんでだよ、スクロ!」

アルバの手の中からスクロの手がするりと抜け落ちて、地面に落ちる。

アルバは、そのまま檻の外へと連れ出されていった。檻の前に居た男たちも一緒にその場を離れていく。

スクロは、徐々に遠ざかるアルバの叫び声をただ聞いていることしかできなかった。

――それから数日。スクロは誰にも買われないまま、未だ鉄檻の中にいる。

話し相手を失ったスクロは身を縮めて、ずっと自問自答を繰り返してばかりだ。

未来なんて見えなければ、諦めたりしなかっただろうか?

それとも、もっと早くに諦められた?

手を、離したかったわけじゃない。だけど実際、手を離したのは自分だ。大切で唯一の肉親の幸福を願ったのは自分だ。来るかどうかわからない二人分の幸福よりも、確実に訪れる一人分の幸福を取ったのは自分だ。あのときは、それでいいと思ったから。

自分より、アルバが幸せになってくれるなら、それでいいやって思ったから。なのにどうして、こんな言い訳ばかりしているんだろう。

答えなんて、スクロにはとっくにわかっていた。その答えから目を背けたくて、必死に言い訳を並べているのだ。

そうしないと、心が押しつぶされてしまいそうだから。

あの幸福な世界に、自分の席は無い。

悔しさで涙があふれてくる。でも誰にも悟られたくなくて、スクロは必死に嗚咽をかみ殺した。

慰めてくれる兄はもう居ない。これからは、一人で生きていくのだ。それか、一人で死んでいくのだ。

どれくらいそうしていたのか。不意に、スクロの隣で膝を抱えて眠っていた奴隷が姿勢を崩し、スクロの方へと倒れ込んでくる。

「わっ……!」

その奴隷に触れた瞬間、スクロは未来を見た。

――市場が燃えている。全部が炎に包まれて、肌が焼ける。熱気で喉も焼ける。だが、逃げ出す力はもう残っていない。

ぼんやりと死を待つ視界の先、炎の中に一人の男が立っている。

黒髪に黒服を身のまとったその男の背に担ぎ上げられているのは……スクロだ。

意識が現実に帰ってくる。鮮やかな死の未来に、スクロの全身から嫌な汗がどっと噴き出した。

この未来がどのくらい先の未来なのかはわからない。けれど、そのうちこの奴隷は炎に巻かれて死ぬ。

その時、自分は黒服の男に担がれて……どうなるのだろうか?

考えるスクロの耳に、今度は奴隷たちがざわめく声が聞こえてくる。

今日はずいぶんと忙しい夜だな。そう思いながら顔を上げると、不思議な光景が目に入った。

東の空が明るい。夜明けまではまだ遠いはずなのに。

その理由は、奴隷たちのざわめきが悲鳴に変わったことですぐに分かった。

「火事だ、火事だ!」「熱い! ここから出して!」「死にたくないよお!」

火はあっという間に市場中を包み込んだ。凍えるような冷たさだった風が、汗ばむほどの熱気となって全身を包み込む。

この光景を、スクロは知っている。だってさっき視たばかりだから。

だが、野ざらしの鉄檻と押し込められた奴隷たちしかいないこんな場所で、火の回りが早すぎないだろうか。

――誰かが、全てを燃やしたがっている?

スクロが居る鉄格子の中、まだ動く元気のある奴隷たちは錠を外そうと必死になっている。が、外れる素振りは微塵もない。

熱気で歪む視界の中、スクロは一人の若い男が鉄檻に近づいてくることに気が付いた。黒髪に黒服を身のまとったその男は、灼熱の海の中に居るというのに、涼し気な表情を浮かべている。

――さっき見た未来に居た男だ!

男はまっすぐスクロのいる鉄檻までやってくると、腰に差していた剣を抜いて鉄格子の錠を切り落とした。

助けが来たのか? 一瞬そう考えたが、そんな期待はすぐに打ち砕かれる。

開かれた鉄格子から、我先にと飛び出した奴隷たちを、男は次々に斬り捨て、炎の中に蹴り入れたのだ。

異様な光景に、スクロはただ顔をゆがめて立ちすくむしかなかった。その間も、一切表情を変えなかった男の目が、スクロを捉える。

「今の君にできることは少ない」

全てを見透かしたような言いぐさで、男はスクロに語り掛けた。

「最善の行動を取ったとて、行きつく先が幸福である保証はない」

奴隷たちの血で汚れた剣を仕舞い、スクロに向かって手を差し伸べる。

「与えられる選択肢に不満は無いかね?」

……明らかに常人ではない男の手を取る必要なんてない。

鉄格子は開いている。周りは火の海だ。市場の人間だって、自分の身を守ることで精いっぱいなはず。

逃げ出すには絶好のチャンス。うまくいけば、この男に斬り捨てられる前に逃げおおせるかもしれない。

でも……

あのとき現れなかった、三つ目の選択肢を選べたのなら。

「あるよ……死ぬほどたくさん」

そういってスクロが掴んだ男の手は、驚くほどに冷たかった。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?