水質浄化を効率化。微生物を活用した連続稼働型システム【ICHIKAWA COMPANY 社会実証実験レポート】

こんにちは、ICHIKAWA COMPANYです。

今回のレポートは、「連続稼動型浄化システムの実証実験」についてです。本実験は、循環型浄化システムの連続稼働により、市内の小規模な池の水質浄化を行うことを目的としています。

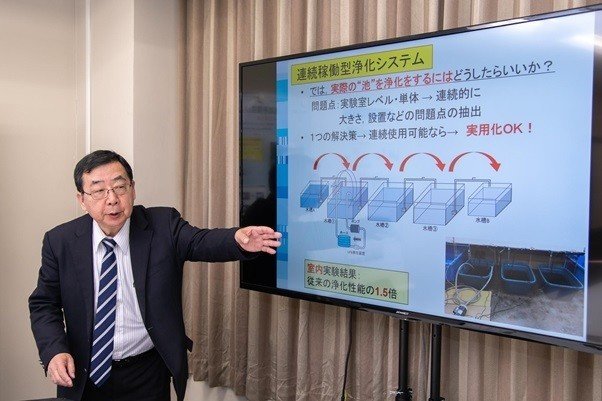

今回は、本プロジェクトのチーム「クリオール」の代表で、元日大理工教授の岡本 強一 さんに、連続稼動型浄化システムの概要や、国内の水質浄化の現状や課題などについて、お話をお伺いしてきたのでお届けします。

微生物を活性化し、高速水質浄化を実現

――本浄化システムが従来の水質浄化システムと異なる点は何でしょうか?

岡本 強一さん(以下、岡本):本浄化システムは、連続稼働型なのですが、従来の水質浄化よりもより早く効果的な水質浄化を行うことができます。

この循環型浄化システムは、ファインバブルを発生させ、微生物活性剤を活用することによって、高濃度酵素水と好気性菌の活性化を促し、水質の浄化につなげるというものです。

実は、これらの微生物は決して増やしているわけではありません。元々ある微生物に刺激を与えることで、微生物の働きを活性化させています。

さらに、2つの水槽を用いることでバブルを発生させると発生してしまうO(酸素)とH(水素)が融合した「OHラジカル」の影響を阻止したり、水槽の一方を長いホースで代用することで、省スペースや浄化効果の向上も図っています。

これらの改良によって、従来の微生物利用の浄化だと数週間から数ヶ月かかるところを、5日程度で浄化することが可能になりました。

――本システムを開発することになった経緯を教えてください。

岡本:私は元々コンピューターシミュレーションなどを専門としており、船や浮体のバイブレーションの研究などを行なっていました。

その後、環境シミュレーションという領域に携わることになったのですが、今までのようにコンピューターを使用するのではなく、実際に実験を行って結果を分析することの楽しさに目覚めたんです。

実は、バブルに出会う前は、今から20年前になるのですが、環境シミュレーションで東京湾の汚れがどう変わっていくかなど検討していました。そんな中、海藻による水質浄化はどうだろうかと実験的なアプローチに接するキッカケがありました。

それから、水を綺麗に浄化するためにはどうしたら良いのかを模索していたのですが、約12〜13年前に好気的状態を作ることができるマイクロ(ファイン)バブルと出会いました。

そして、どういう条件にすれば一番効果的なのかを追求していったところ、バブルの魅力にどんどんのめり込んでいきました。時々信じられないような結果も出たりするため、どうすれば説明がつくのかを考えたりしているのが楽しくなり、試行錯誤を繰り返すようになりました。

――ファインバブルを発生させ、微生物活性剤を活用することになったきっかけは何ですか?

岡本:バブルで綺麗に浄化できるかどうかを試す際に、まずは実験装置を作りました。

たまたま小さい水槽しかなかったために、水槽を2つにしたのですが、そうしたらなんと従来よりも高い効果が出たんです。全くの偶然から生まれた成果でしたが、その後もこの装置が現在のシステムのベースとなりました。

また、しばらくはバブルで浄化することに力を入れていたのですが、それだけでは不十分なことが分かりました。そこで、微生物の力を借りることにしました。

微生物の力を借りるには、微生物を活性化させる必要があり、そのための活性剤は主に2種類検討しました。

一つ目は、主成分にケルプ、その他に酵素などの栄養が入っているものです。また、二つ目は、酵素入りの衣料用洗剤になります。

酵素入りの衣料用洗剤で試してみましたが、衣料用洗剤の場合、全ての成分を把握することができないため、結果の解明をすることが容易ではありません。また、界面活性剤で悪さをしている可能性も考えられました。そのため、現在では前者の活性剤を使用しています。

連続稼動型による効率化と浄化効果の向上

――市川市以外の水でも実験をしたことはあるのでしょうか。

岡本:以前は船橋、和歌山などの太平洋沿岸、フィリピンのマニラ湾でも実験をしました。

マニラにあるパシグ川は、洪水も多くて汚染が進んでいる川です。そこで、何とか汚染を食い止めることができないかということで、実験することになりました。

また、システムを実用化するための研究に方向性が変わってきたのも、その頃からになります。

そして、1回だけの浄化ではなく、連続して流れるようにすれば良いのではないかと考え、水槽をつなげてみることにしたんです。

まず、左側に水槽A、右側に水槽Bを置き、真ん中には水槽1、水槽2、水槽3の計3つの水槽を置きます。

そして、連続的に水槽Aから水槽1、水槽1から水槽2、水槽2から水槽3、水槽3から水槽Bに流れるようにしました。

その後、最初の水槽Aを調べてみると、何と従来の浄化性能の1.5倍という結果が出たんです。

こういった結果が出たことから、このシステムの効果を改めて認識し、さらに実用化をすることが可能であるという確信にもつながりました。

――第一回実証実験を行なった感想を教えてください。

岡本:今回の実証実験は、実験室ではなく現場で行えるということだったので、とても楽しみにしていました。実は、現場で実験をするのは初めてだったんです。

第一回目の実証実験は、市川市の終末処理場で行いました。浄化のイメージとしては、実際に大きい川(原水)から3つの水槽を通って、川(浄水)に戻るというイメージです。

本来であれば、水が汚れている時期は暑い時期が多いのですが、第一回目の実証実験を行なった時は、台風後の11月でした。そのため、非常に水温が低く、当初設定していた30℃の約2分の1である15.2℃しかなかったんです。

そのため、水温の調整をする必要があり、ヒーターを入れるなどして努めた結果、28℃近くまで上げることができました。また、DO(溶存酸素)も上げるというのが非常に難しかったです。

実験結果はCOD(化学的酸素要求量)の数値が9.4から2.1まで下げることに成功し、実証期間が3日間であったにも関わらず、とても良い結果を残すことができました。

通常では5日間だったのが、水槽をつなげたことによって、3日間という短縮をすることができたんです。

現在の日本におけるヘドロ問題

――国内の緑地や公園などの水質浄化には、どのような課題があると思いますか?

岡本:やはり基本的に水質が汚れていると、色が変化して美観を損ねます。また、暑い時期は特に悪臭にもつながり、近隣住人に害を及ぼします。

マニラの場合、堆積されている量が少なく、水自体は綺麗ではありません。しかし、日本の水質は、水自体はマニラよりは綺麗なのですが、海底に堆積しているヘドロが多いという問題があります。

ヘドロというのは、酸素がない状態で、生き物が殆どいないのですが、これはとても異常な状態を表しています。

また、ヘドロを取り除くには、浚渫という方法があるのですが、取り除いたヘドロを陸地に保管しないといけません。置き場所にも困りますし,万が一台風などで飛んでしまったら、当然環境汚染にもつながってくるわけです。

そのため、普段からこのような浄化システムを活用して、常に綺麗に保っておくことが非常に大切だと感じています。

――今後の目標を教えてください。

今回の実証実験ではこうした比較的良い結果が出たため、次回は少し大きな装置を使用して、暑い時期に試してみたいと考えています。

また、チームの最終的な目標は、この浄化装置を製品化することです。そして、少しでも多くの方々にとって安心で暮らしやすい環境をもたらすことができるよう、引き続き研究を重ねていきたいです。

――ありがとうございました。

――

私たちにとっても身近な水。水質を意識する必要があるのは、決して飲み水だけではありません。今回の実証実験を通して、ファインバブルと微生物活性剤を活用した水質浄化の可能性を新たに感じることができました。

地域社会にある緑地や公園の水も、常日頃から綺麗に保っておくことが、より良い環境へとつながります。引き続き私たちも様々な実証実験を重ね、今後とも皆さんが安心して暮らせる社会づくりに努めていきたいと思います。