なぜアーティストが集まる街は、発展するのか?【Day 2 レポート】

「アートと関わる人ってどんな人?」

「アーティストの関わる土壌を作るには?」

この2つはアートと市場、アートとは何か、を理解するのに重要なエッセンスです。

近年、東京にはさまざまな文化複合施設が誕生。それに伴い新たな人の流れや経済の動きが生まれる事例が増えています。

このような状況を背景に、文化全体として新しい都市景観の形成がこれまで以上に期待されています。

本講座では都市とアートの新しい関係性を中心に、国内外の先行事例とその考え方を紹介しました。

ゲストはYumiko Chiba Associatesの千葉由美子さん。

ムサビの丸山教授と石川教授との対談形式で、アートとまちづくりの関係を深掘りしていきました。

千葉 由美子(ちば ゆみこ)

Yumiko Chiba Associates

1998年アーティストマネージメント及びプラニングオフィスとしてYumiko Chiba Associatesを設立。高松次郎のエステート(The Estate of Jiro Takamatsu)、自社ギャラリー運営、アーティストプロモーション・管理業務を手がける一方で、美術館での企画、アート・バーゼル香港、パリ・フォトなどの国際的なアートフェアへの出展、企業のアートワークやギャラリースペースの運営・展覧会企画といったコーディネート業務を行う。

講義:アート&デザインが息づく街づくり

以下の3つのセクションに分けて対談しました。

#1アーティストが成長するSTEPシステム

#2アートは文化を惹きつけるマグネット ?

#3アート産業のエコシステム

#1アーティストが成長するSTEPシステム

丸山先生

「ソフト」が文化を牽引して人の価値を変えることがあります。その構造を、東京の観光に役立てられないか考えています。

文化の活性化に必要な「エイジング(醸成)」という考えが日本では浸透しないので、「アート」を雛形に知ることができるのでは。

千葉さん

このシステムでロンドンはソフトである美術を、まちづくりで受け止めていません。一方で国内だと一部の美術館しかできていない。

私はこのSTEPのシステムに倣ってギャラリーを運営してきました。

生きていくことはアーティストも会社員も変わりません。アーティストのリテラシーや成長を支える環境を作るのはギャラリーの役目です。

石川先生

「美術の価値」はワインに近いと思います。

世界的に見て値段の高さ、美味しさの違い、質の基準は数値に表せるわけではありません。何年代どういう育ち方をしたのかの文脈の重なり方など、時間をかけないと価値が出てこない世界。ボジョレーヌーボみたいに飲んで終わりの世界ではない。

それを理解しないとSTEPを踏むことが理解できませんね。

美術品もワインと同じように特定の国の人が買い占めると値段が高騰したりしています。

千葉さん

例えばワインの値段が上がり、消費者がフランスから他の地域のものを選ぶように、アートも移動していく。都市で起こることは、縮図として見ることができます。文化が育つ時、都市から育つと言えます。

丸山先生

アートは文脈として価値を持ち、指標がいろいろあると思います。語られる文脈と、受け取る側のリテラシーが大事ですね。

千葉さん

美術館の役割はローカルで見てもらうだけでなく、世界と繋がっています。自分たちがその時代や文化を象徴するアートを、市民や国民に見せる義務があります。美術館に所蔵は、「歴史の一部になる」ということ。

作家にとっては美術館に収蔵されるまでが重要なステップです。私たちは「美術館で個展をする」が目標になっています。

#2アートは文化を惹きつけるマグネット ?

丸山先生

アートはマグネットの役割を果たす、文化・クリエイティブ産業。

いろんなものを引き寄せて巻き込んでいくという価値があります。

千葉さん

ウィーンのミュージアムクォーター(MQ)は、王室の厩舎を再開発し、2000年代初頭に文化芸術の拠点として生まれ変わりました。

大きい美術館を起点に、色々なレストラン、カフェ、オペラハウスなどを集めています。

私が関わったパイラルの目的は文化多目的ビル。日本にはヨーロッパのような広場文化がないので、スパイラルはビルでやろうとしました。

スパイラルとは

カフェ・レストランなどの飲食店、ギャラリーやセレクトショップ、サロンなどで構成された文化多目的ビル。テーマは「生活とアートの融合」。

現代美術の展示や、演劇やダンス、舞台やコンサートなど多数のイベントを開催している。

株式会社ワコールが、1985年に南青山にオープンした。

https://www.spiral.co.jp/

石川先生

ヨーロッパにおいて、民主化する上で広場が重視されていて、自主的に集まるのが彼らの誇りであるという文化的背景があります。

ロンドンオリンピックは便利や収益だけでは評価されませんでした。文化的豊かさや都市としての価値を示す場であることが評価の基準となっています。一方、ニューヨークのアートの歴史を例に見ていくと、

アンディ・ウォーホルというアーティストがお金がないのにスタジオ(倉庫)借りて制作していました。

次第にアートに引き寄せられてセンスの多い人が集まると、センスのいいカフェとかショップができて地価が上がっていく。そしてアーティストは地価の安い別の街に行きます。

千葉先生

アーティストはいわば昆虫のようなものではないでしょうか。

巣を作り、次第に数を増やして、代が変わって移動していく。

移動した後の巣は他の生き物が活用します。(例:蟻と蟻塚)

虫の生態系のようなシステムが都市とアーティストの間でも起きています。

アートは需要性が高く、自由な発想を取り入れることが出来ます。

丸山先生

アーティストが入植するようなきっかけになると、他の産業を引っ張るいい機会になますね。

#3アート産業のエコシステム

石川先生

日本のアーティストイメージは19世紀(貧乏なゴッホ)で止まってるという説があります。アートが社会問題にダイレクトに参入できていない状態です。それを壊すためのアート産業のエコシステムが、アメリカでは確立されています。

日本の観光はソフトパワーは魅力がありつつ、ショッピングなどの消費に偏っています。そのため、今後は産業としてどうエイジング(醸成)させていくかが課題になっています。しかし、産業を作るためには、それを支えるインフラを作っていく必要があります。

日本の大企業でアート産業を支えていくような会社も出てきつつあるので、その動きが伝播していくといいですね。

千葉さん

作品を通じて、これまで縁のなかった人々が肩書きや立場を超えてコミュニケーションを取れるようになります。美味しいワインと食べ物で楽しくアートを理解していく過程は、いい人間関係を作るシステムではないでしょうか。多くの人が集まる場でいいアートに触れることで、新たなつながりが生まれるきっかけとなります。

そして、一人一人の行動が「ペイフォワード(恩送り)」の連鎖となり、アートがコミュニケーションのハブとして機能することを期待しています。

石川先生

少し話が変わるが「食べる」という行為はツーリズムにおいて重要なテーマですよね。未知のものを食べることは知性の表れ。未知なものに拒絶反応を示す人は多いですね。

一方でアーティストは最低から最高のものまで幅広く興味を持ち、食材や体験の価値をリサーチして取り入れています。これは知的好奇心が強く、未知のものを知りたがる姿勢によるものだと思います。

日本では平等意識が強いがゆえに、同じクラスだと思いすぎる傾向があります。欧米の富裕層が持つ文化に対する高い意識を、「金持ちの趣味」として片付けてしまうと理解が及ばない領域があります。

アートはそうした価値観や贅沢さ、階級の多様性を理解する手助けとなるでしょう。贅沢とは単なる消費ではなく、文化や価値を深く理解することであり、それを受け入れることが豊かな生き方につながると考えています。

千葉さん

都市は、単なる享楽の場ではなく、人間形成の場として機能する一種の装置のように役立っています。

企業も都市の発展とともに成長してきました。例えば、三井不動産は八重洲や京橋エリアの再開発を積極的に支援しており、これらの地域は新たな形で活用されている。

約15~16年前、ニューヨークのホイットニー美術館では、館内のレストランをDEAN & DELUCAに改装したことで、多くの人々が訪れるようになったそうです。 これにより、美術鑑賞と食事が一体となり、よりよいアート体験になっています。

観光客はミシュランガイドを参考にすることが多いが、美味しいだけでは物足りず、ギャラリーでも富裕層がツアーを組んで訪れるようになっています。

丸山先生

要約すると……

生態系のエコシステム。社会にとってインパクトがあるものだと思って意識する必要がありますね。清濁併せ呑むようにいろんなものを食べてみる=多様性を受け入れることが大切です。

トリエンナーレ、ビエンナーレはある意味このシステムとなっていますね。島の過疎化を一定再生させました。

ワーク:「『Ma』での時間の過ごし方を提案する」

「VCPのイベント会場『Ma』での時間の過ごし方を提案する」というのが今回のワークです。

ただし条件は、利便性、効率性、収益性以外の価値を見出すこと。それ以外は自由となっています。(逆に難しい)

どんな過ごし方が理想的なのかグループで探索していきました。

さて、どんなアイデアが出たのでしょうか。

【Maとは】

武蔵野美術大学市ヶ谷校が運営するコワーキングスペースです。

「大学と社会を繋ぐ新しいカタチのコワーキングスペース」がコンセプト。

イベントなども行われており、様々な創造と交流が生まれる場所です。

https://ma.musabi.ac.jp/

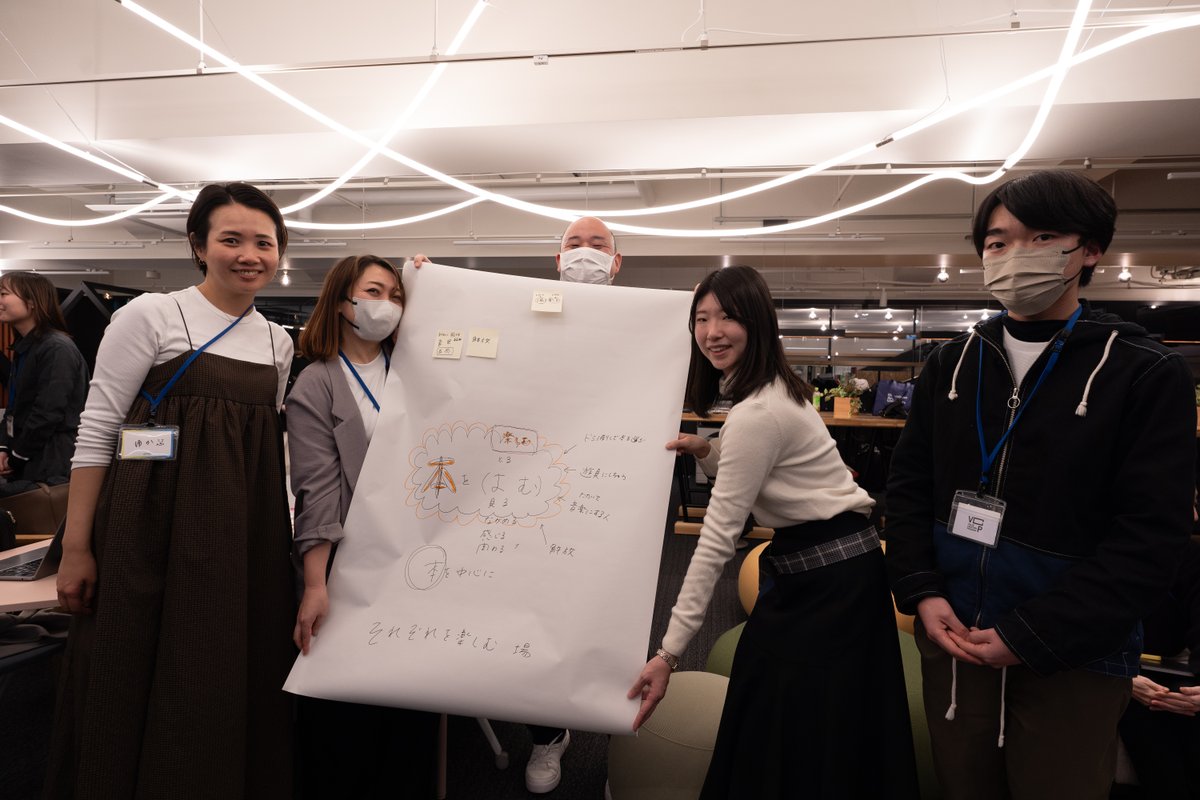

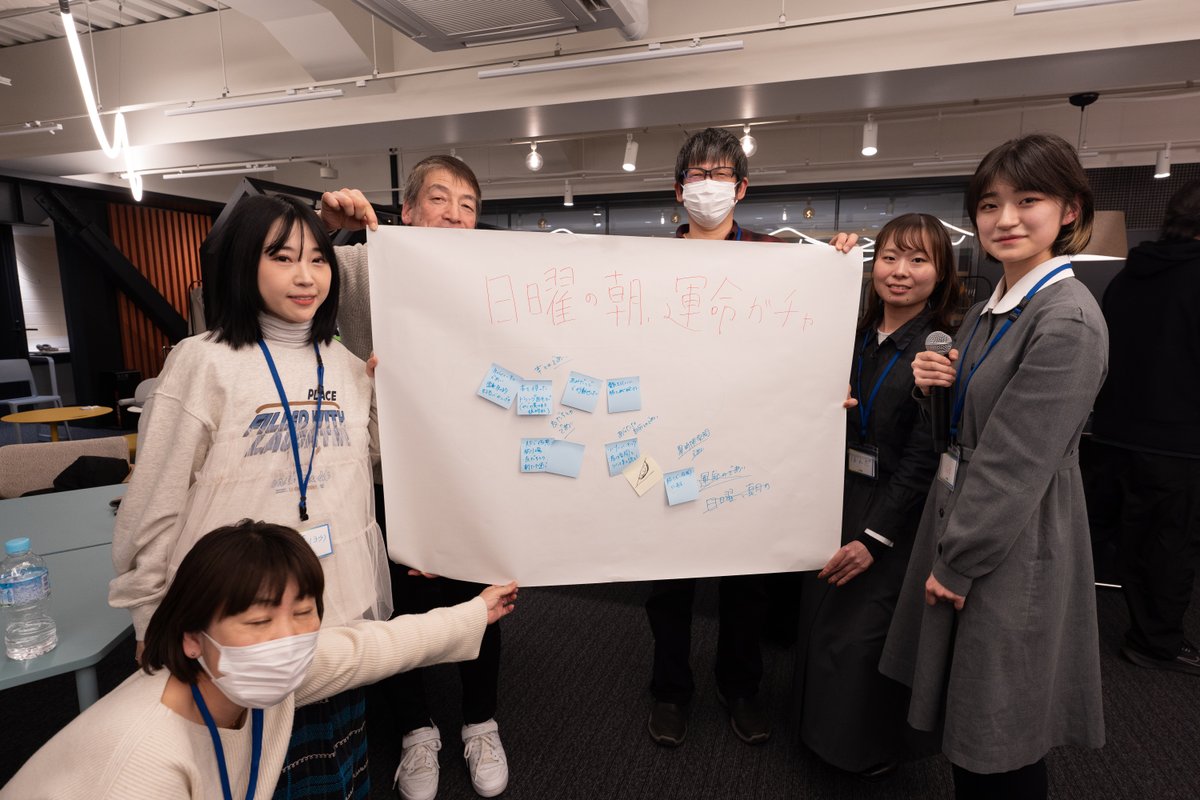

ワークの様子はこちら。

各グループ発表

探索を元に、どんな理想の過ごし方になったのでしょうか。

“キャンプ市ヶ谷”

今いる場所でキャンプをするとしたらをテーマに。

好きな景色、空間を自分で見つけることができる場所だと感じた。

エリアの形状やさまざまなインテリアを、キャンプ時間に関連するものに見立てて紹介。

“サードプレイスのひきこもり”

広い会場の外周に注目した。一日の時間の移り変わりの中で、移動しながら過ごし方を変えていくことを提案。

無駄を探すことと、虚無タイムというテーマを軸に探していった。

コワーキングスペースという開いた場所であえて自己に向き合う時間を大事にしたい。

“本を中心にそれぞれ楽しむ場”

本が好きな人も、そうでない人も、本を使ってこの空間を楽しめる時間を。

表紙を叩いてリズムを楽しんだり、デザインを眺めたり、ドミノ倒しでランダムに選んだり…読むだけではない提案。

“無とカオスで整う”

キッチンとオープンスペースを繋ぐ出窓に注目。

奥の洞窟(キッチン)を「無の境地」、中央スペースを都会のキラキラした喧騒に見立てた。その2つを繋ぐ出窓を「整えどころ」として起点にしている。

“日曜の朝、運命のガチャ”

空間の中で4つの出会いを提案

「本との出会い」トランプのように本の内容でポーカーをする。

「釣り堀での出会い」窓から見える釣り堀でARで釣りをする。

「オープンスペースでの出会い」天井の梁を利用し、あみだくじで交流する。

「自分との出会い」天井にハンモックを吊るして、自己を内省する。

どのチームも、自分達だけが見つけた発見をユニークなアイデアに昇華していました!

Day3は生沼 久さんによる「インバウンド顧客が期待する“TOKYO”」

次回はメズム東京、オートグラフ コレクション 総支配人の生沼 久さんによる「インバウンド顧客が期待する“TOKYO”」をテーマに実施されます。

お楽しみに!