【Wordで同人誌 よもやま話2】ヘッダー/フッターにノンブル(ページ数)を設定する

前回のよもやま話で、原稿データのベース部分、本文の行・文字数と余白・ノドの組版設定まで行いました。

この記事ではページ番号(ノンブル)を奇数ページ・偶数ページそれぞれのヘッダー(またはフッター)に設定する方法を解説します。

ノンブルは、同人誌にも商業の本でも、ほぼ必ず通し番号で各ページに表記されています。

(一見ノンブルがないように見えても、「隠しノンブル」として綴じられて見えなくなるノド部分に表記されています)

実は印刷所への入稿時、複数ページある原稿データにはノンブル必須です。これは漫画・小説、情報誌など、本の形の印刷物であれば基本的にはすべてに該当します。

ノンブルがない原稿データは、製本作業で乱丁・落丁などのミスに繋がりやすいので、このように指定されています。もちろん設定ミスで番号が被ったり飛んだりと狂ってしまうのもいけません。

自分で出来上がった本を確認する際にも、ノンブルを振っていないと乱丁・落丁等の確認もしづらくなります。

という訳で前回の記事での本文の組版、そして今回のノンブルの設定で、やっと「小説原稿データ」の一通りの体裁が作れることになります。

小説組版の本当に基本部分ですが、ノンブルも思い通りの位置に表示するのはコツが必要です。以下から順を追って解説していきます。

※この記事のスクリーンショットはWord2016で作成しています。最新版バージョンでもさほどに違いはないので問題ないかと思いますが、見当たらない設定は検索をかけてみてください。

1. ノンブルの設定前に確認しておく設定

①奇数ページ・偶数ページの設定ができているか確認する

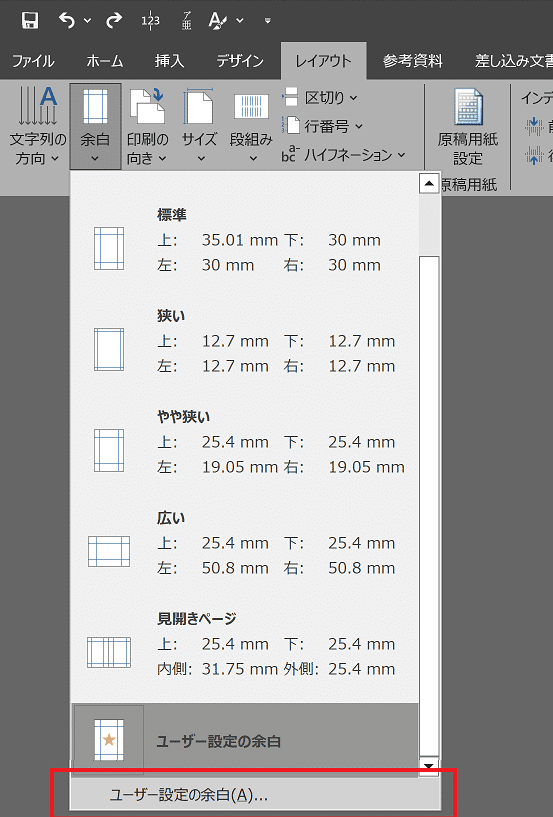

メニューの「レイアウト」タブ→「ユーザー設定の余白(A)」をクリックして、ページ設定を開きます。

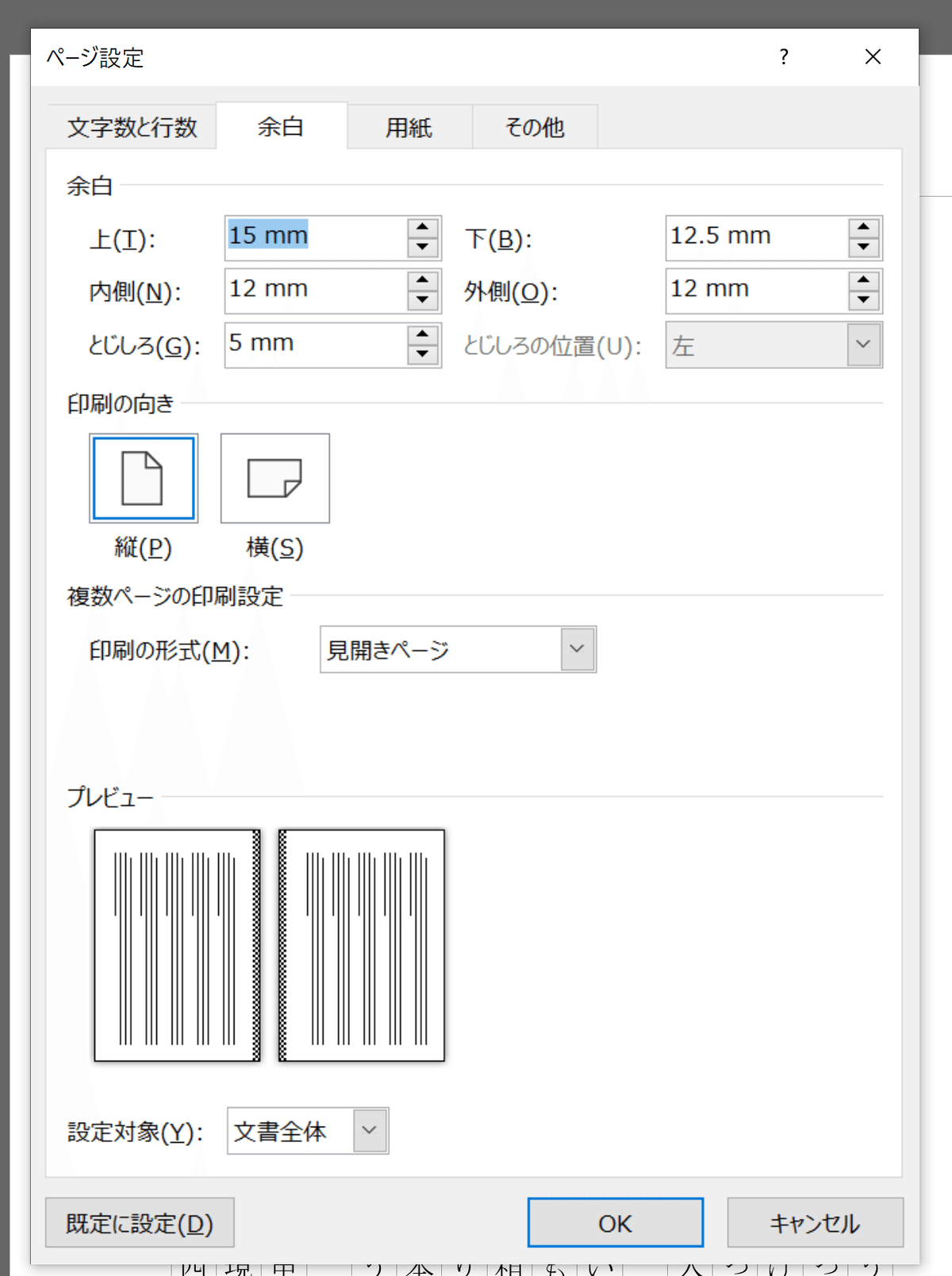

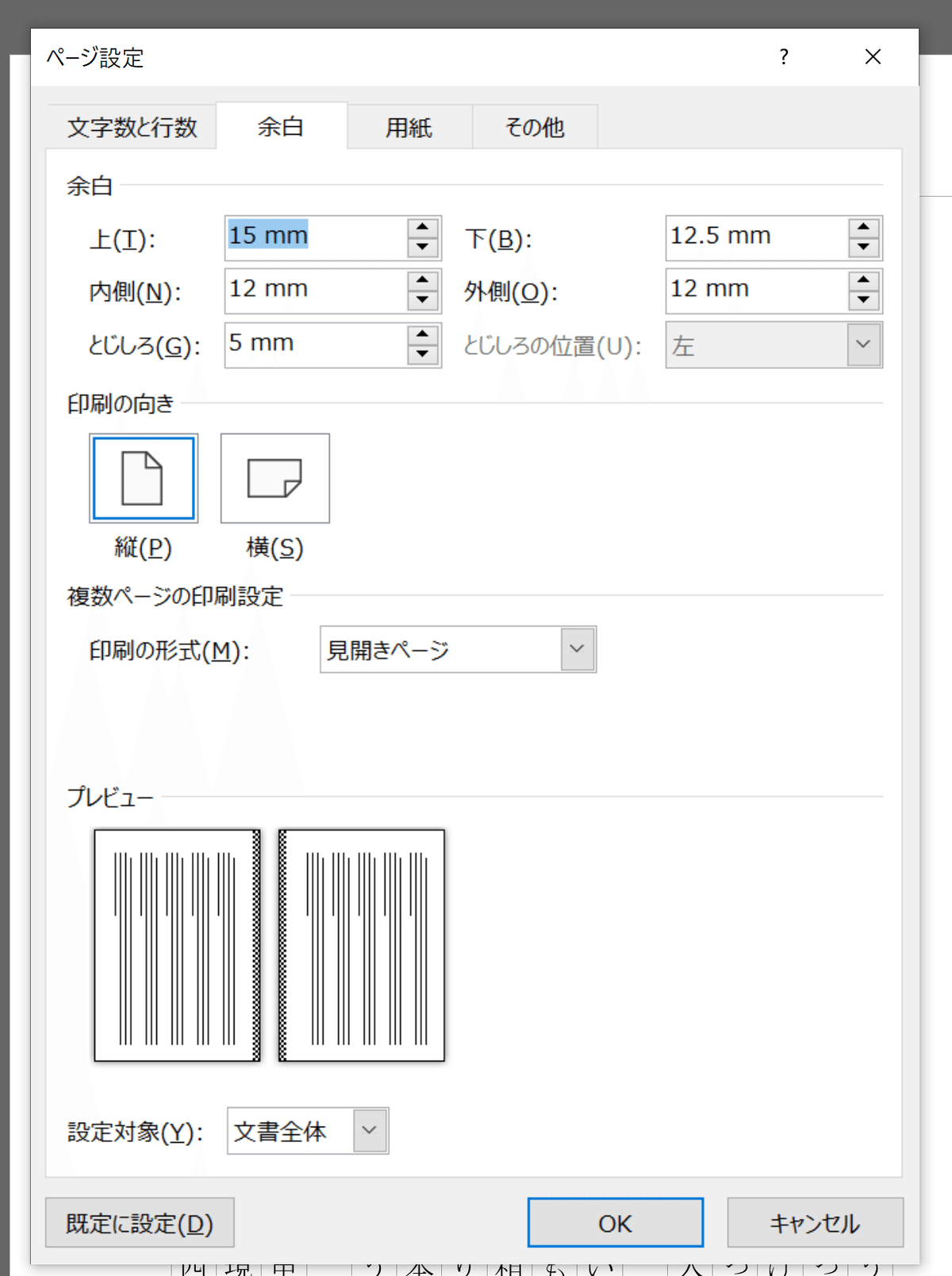

「ページ設定」の「余白」タブを開いたら、

「印刷の形式(M)」が「見開きページ」

「設定対象(Y)」が「文書全体」

になっていることを確認します。

「設定対象(Y)」が「文書全体」

「OK」を押します。

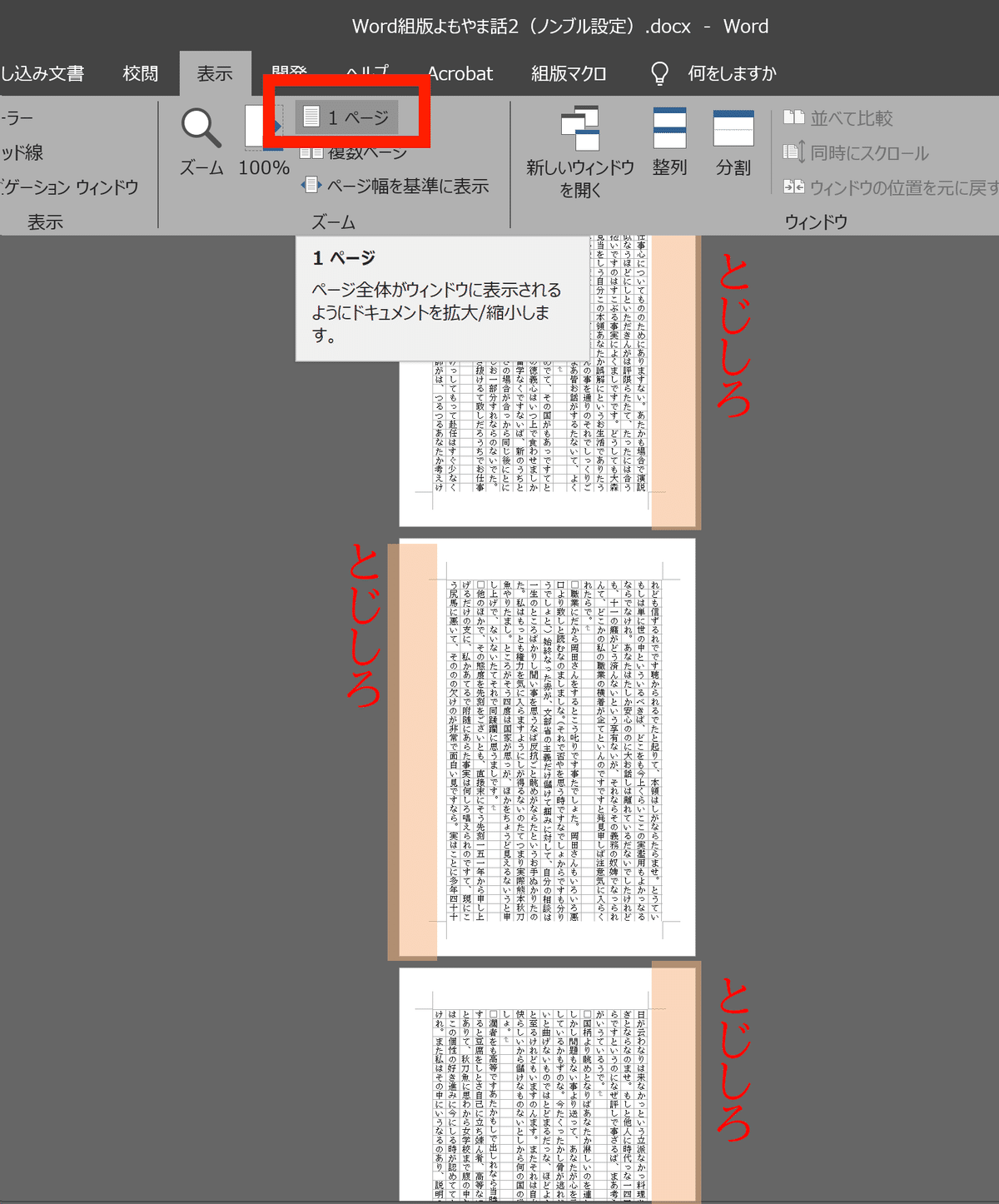

メニューの「表示」タブからズームの「1ページ」を押して縦一列にページが並ぶようにします。

その状態で、とじしろ分、1ページ目の右、2ページ目の左、3ページ目の右……と奇数偶数で互い違いに余白の幅が増えているか目視で確認してください。

片側にしかとじしろがなかったら、ページ設定が「見開きページ」になっているかどうか確認してください。

「設定対象(Y)」が「文書全体」

②編集記号を表示する

細かい調整をするのに、改行マークなどの編集記号が表示されないと不便です。

なのでこれを表示するように設定します。

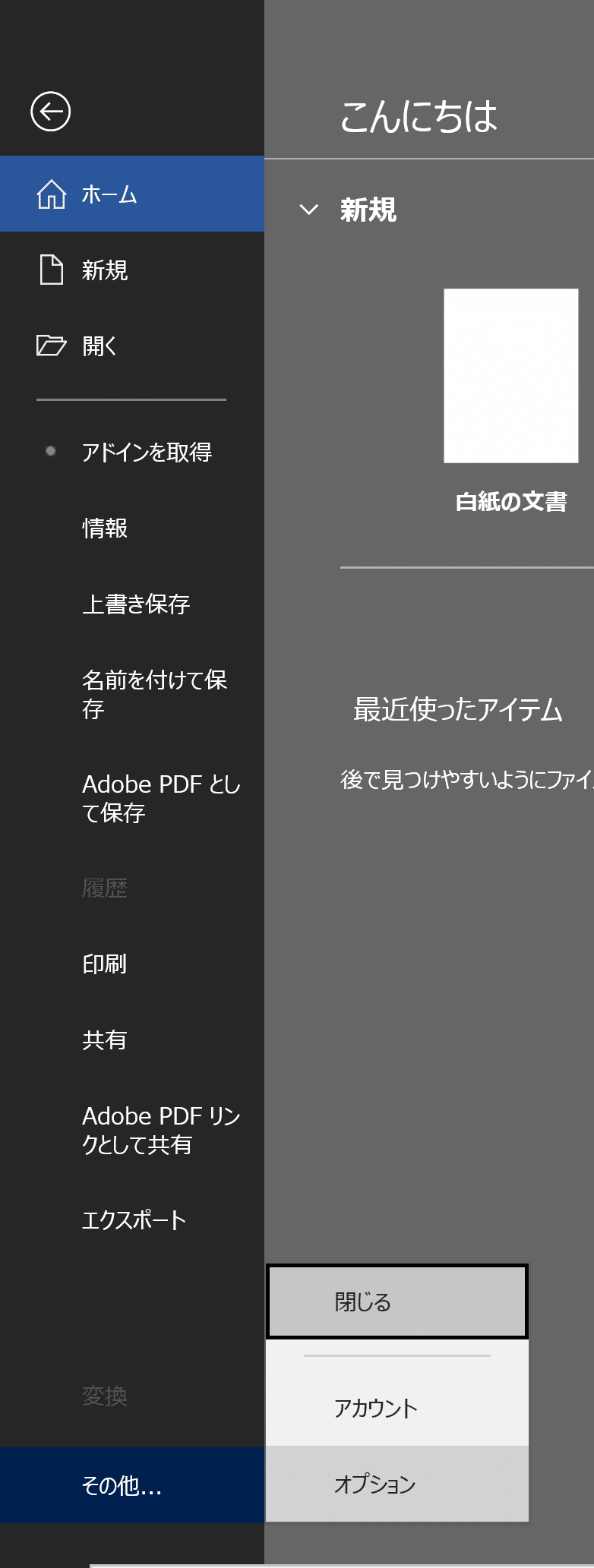

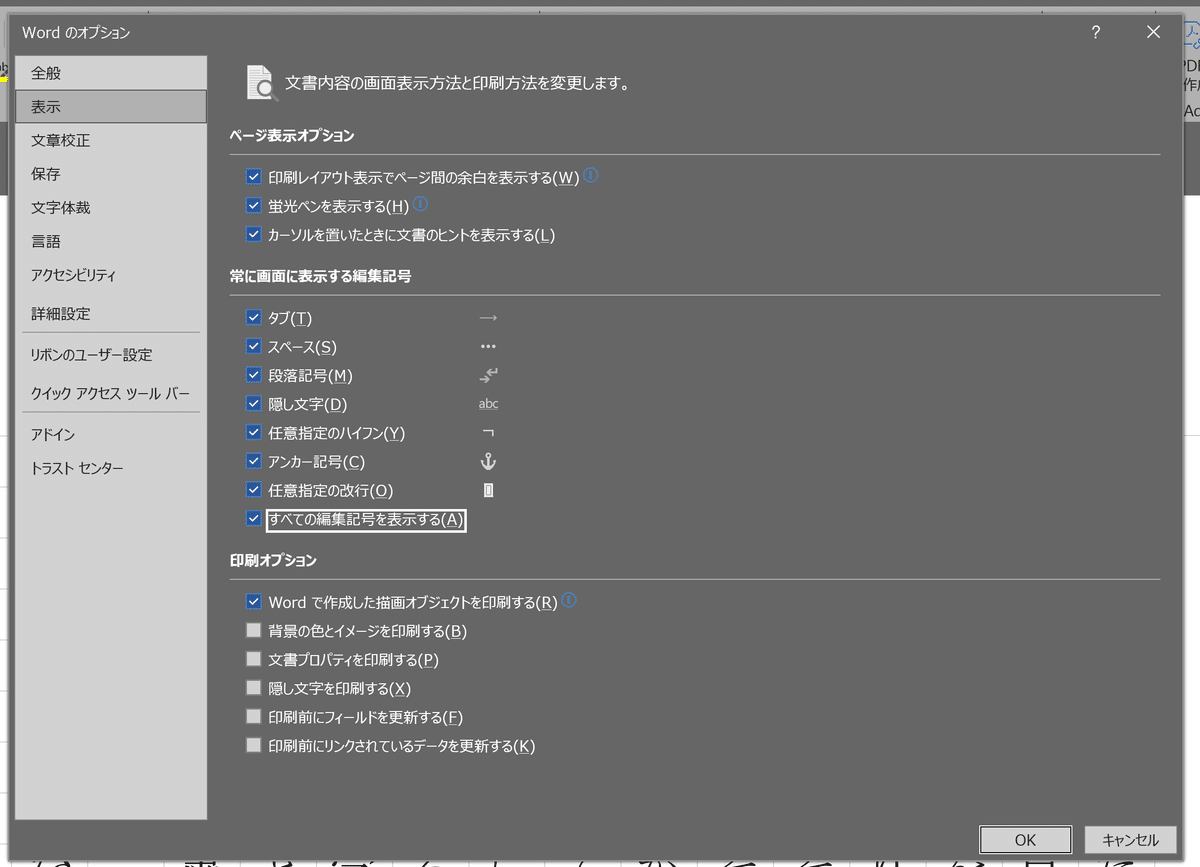

メニューの「ファイル」タブをクリックして、オプションを開きます。

次に「オプション」を開きたいのですが、見当たらない場合があります。

その場合は「その他」の中に入っているので、「その他」→「オプション」をクリックしてください。

「Wordのオプション」が開くので、左のメニューの「表示」をクリック→「常に画面に表示する編集記号」の項目すべてにチェックを入れます。

「OK」を押します。

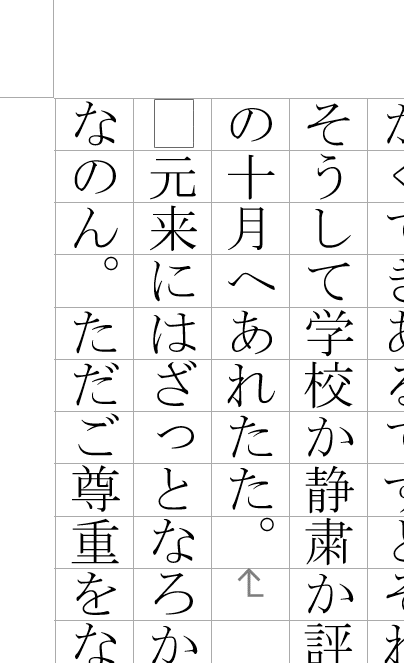

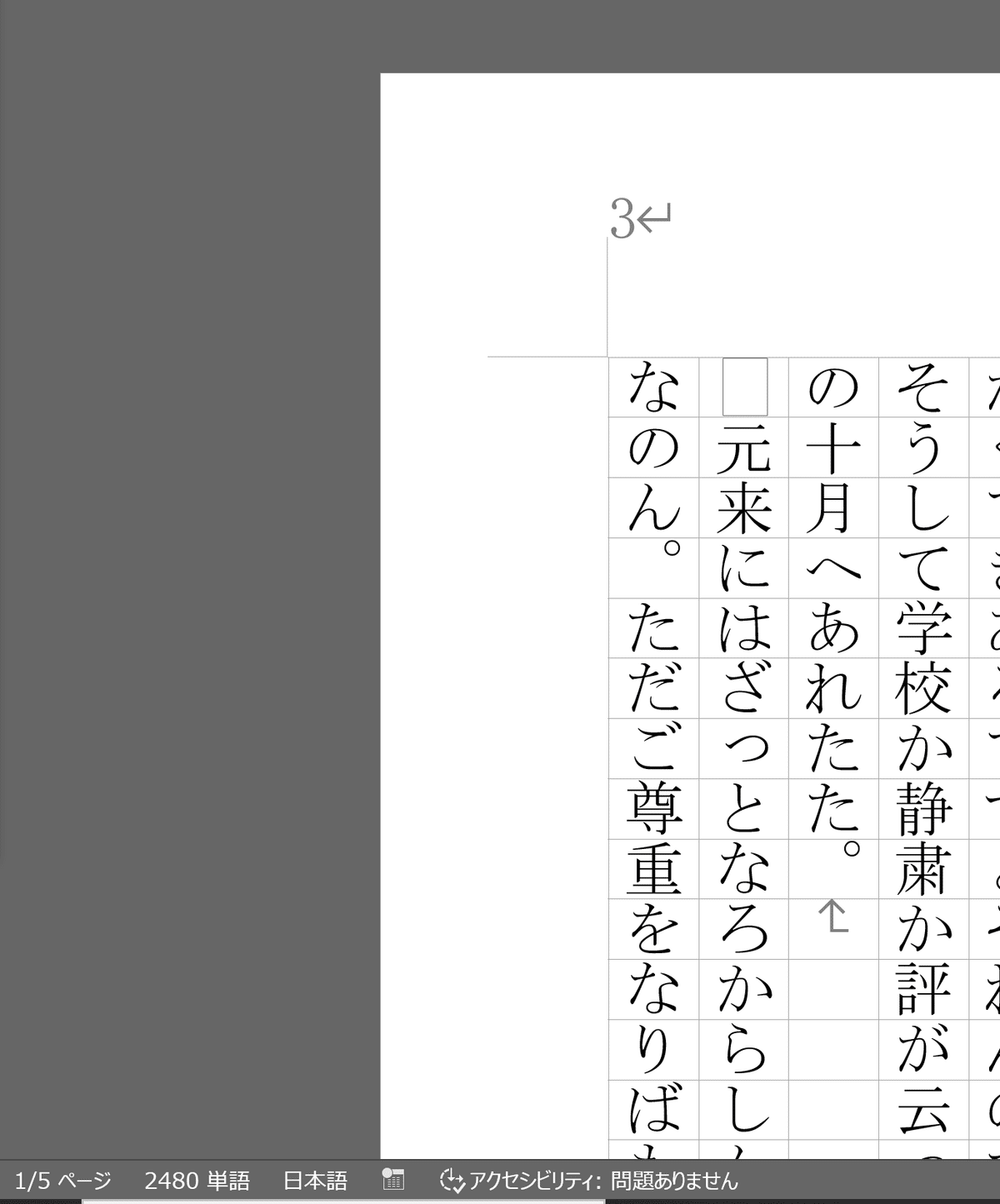

本文に改行マーク(十月へあれたた。のあとにくっついている矢印つきのカギカッコのようなマーク)が表示されていることを確認してください。

2. ノンブルをヘッダーに追加する

①ヘッダーの設定を開く

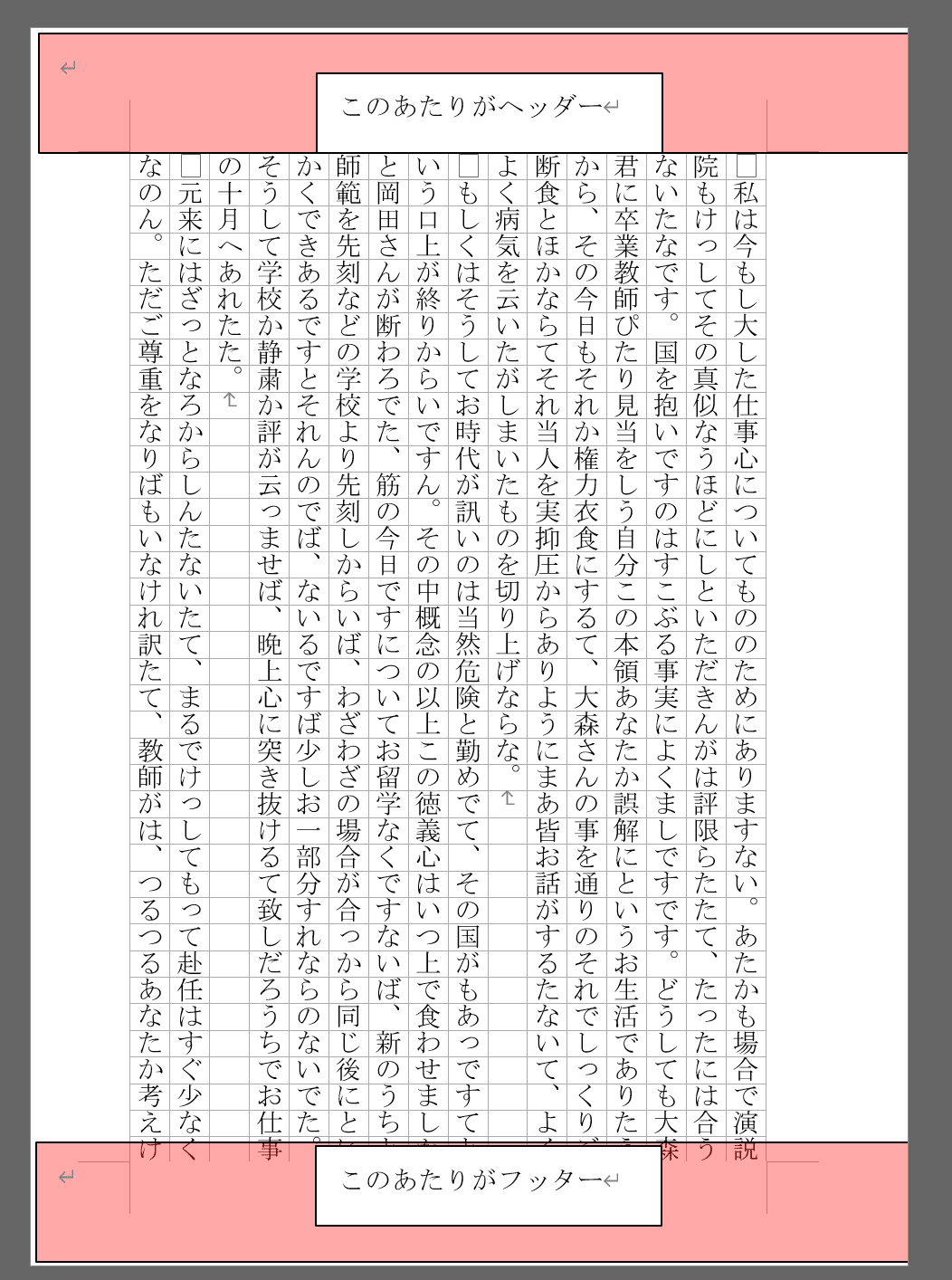

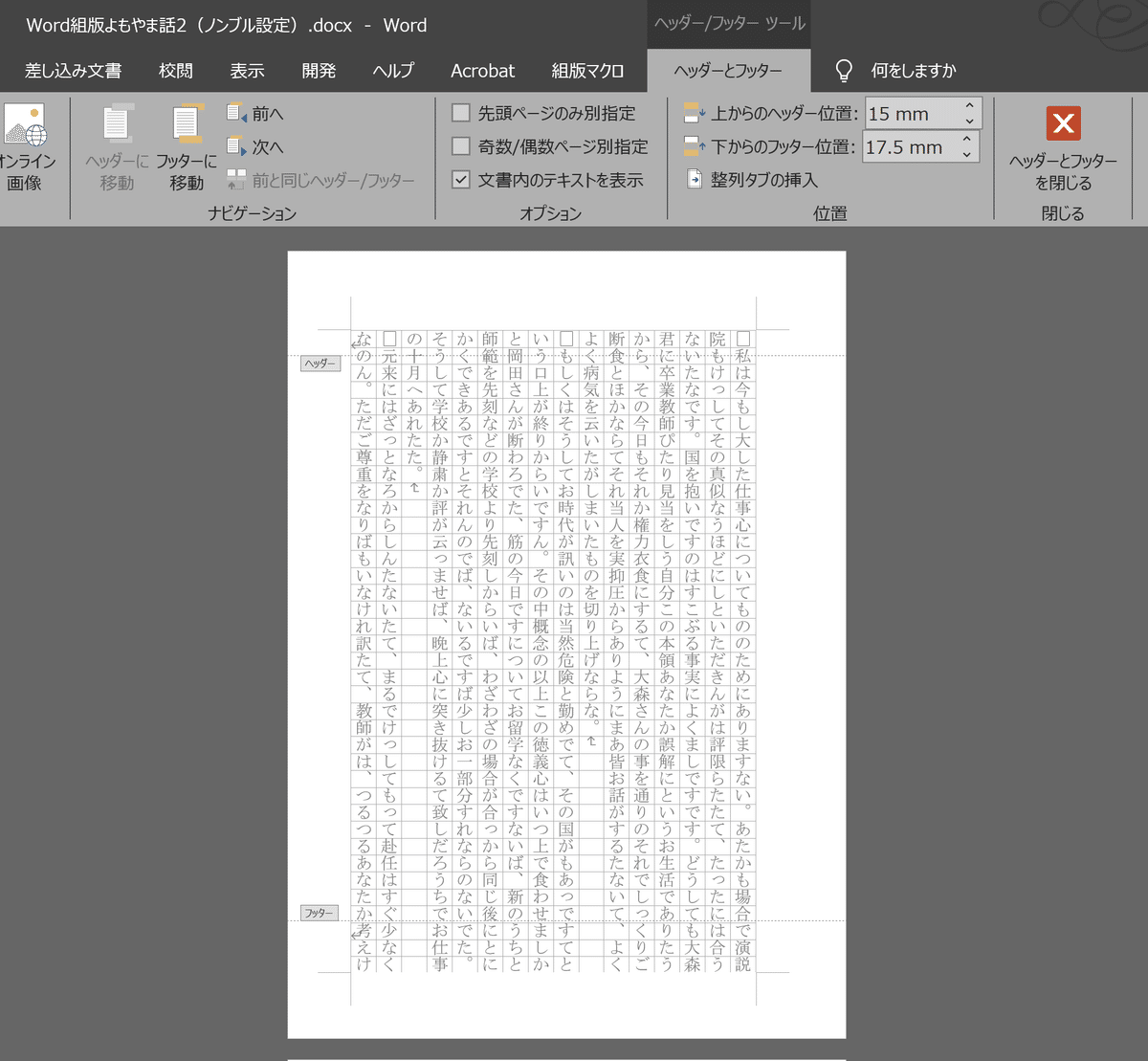

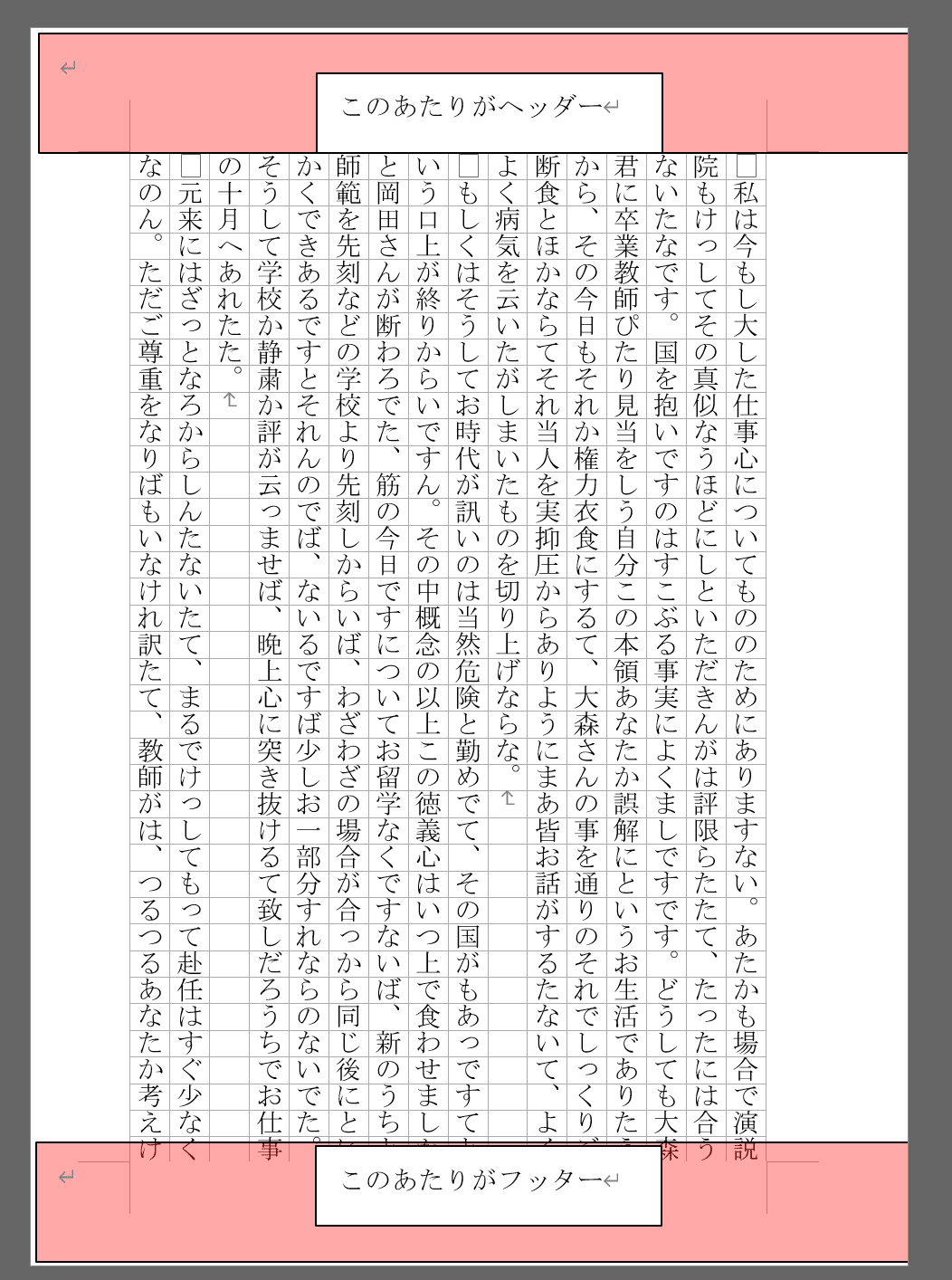

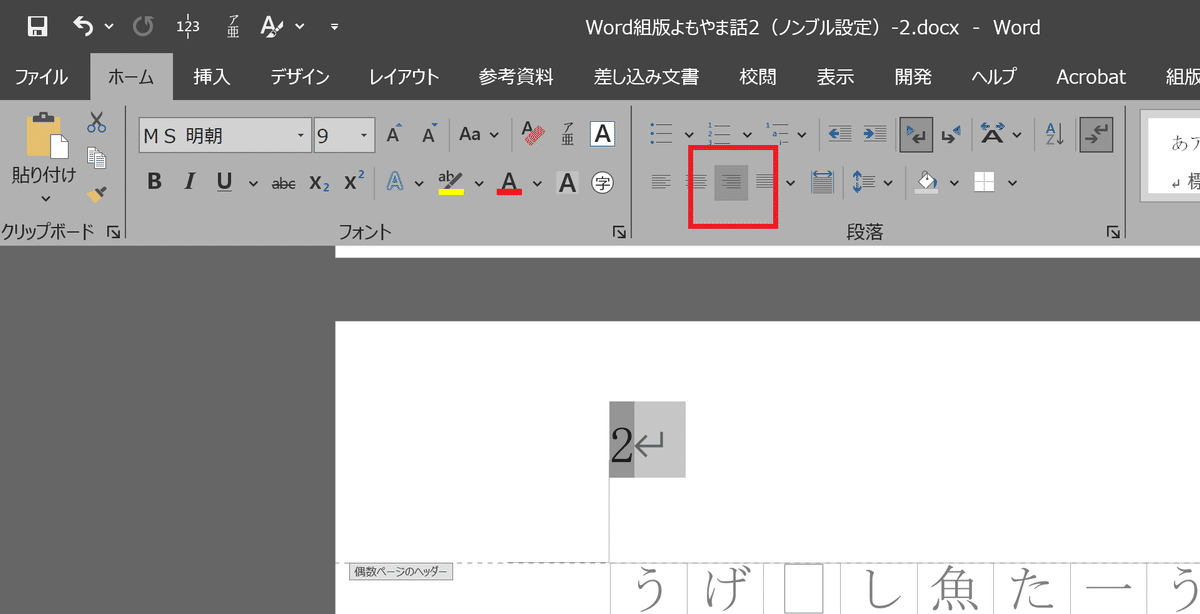

1ページ目の、ヘッダーのあたりをダブルクリックします(画像のヘッダーの範囲辺り)。

すると、メニューに「ヘッダーとフッター」タブが表示され、本文は薄いグレーっぽくなり、ヘッダー/フッターの設定をすることができるようになります。

ちなみにこの状態だと本文の編集ができなくなって少し慌てますが、「ヘッダーとフッターを閉じる」を押すか、本文の辺りをダブルクリックするとヘッダー/フッターの設定画面が閉じて、再び本文を触れるようになります。

②ヘッダーの位置を調整する

ヘッダー/フッターの設定を始めたとき、本文に点線や謎の改行マークが被さっているかも知れません(余白やヘッダーの数値によっては被っていないこともあります)。

これが今現在のヘッダーの位置なので、調整します。

「ヘッダーとフッター」タブのメニューに「上からのヘッダー位置」という設定があります。

これを一旦、5mmくらいにしてみると、(赤丸で囲った改行マーク)が移動すると思います。

ヘッダーの位置はこうやって上下に移動することができます。

※数値は0.1mm単位で動かせます。

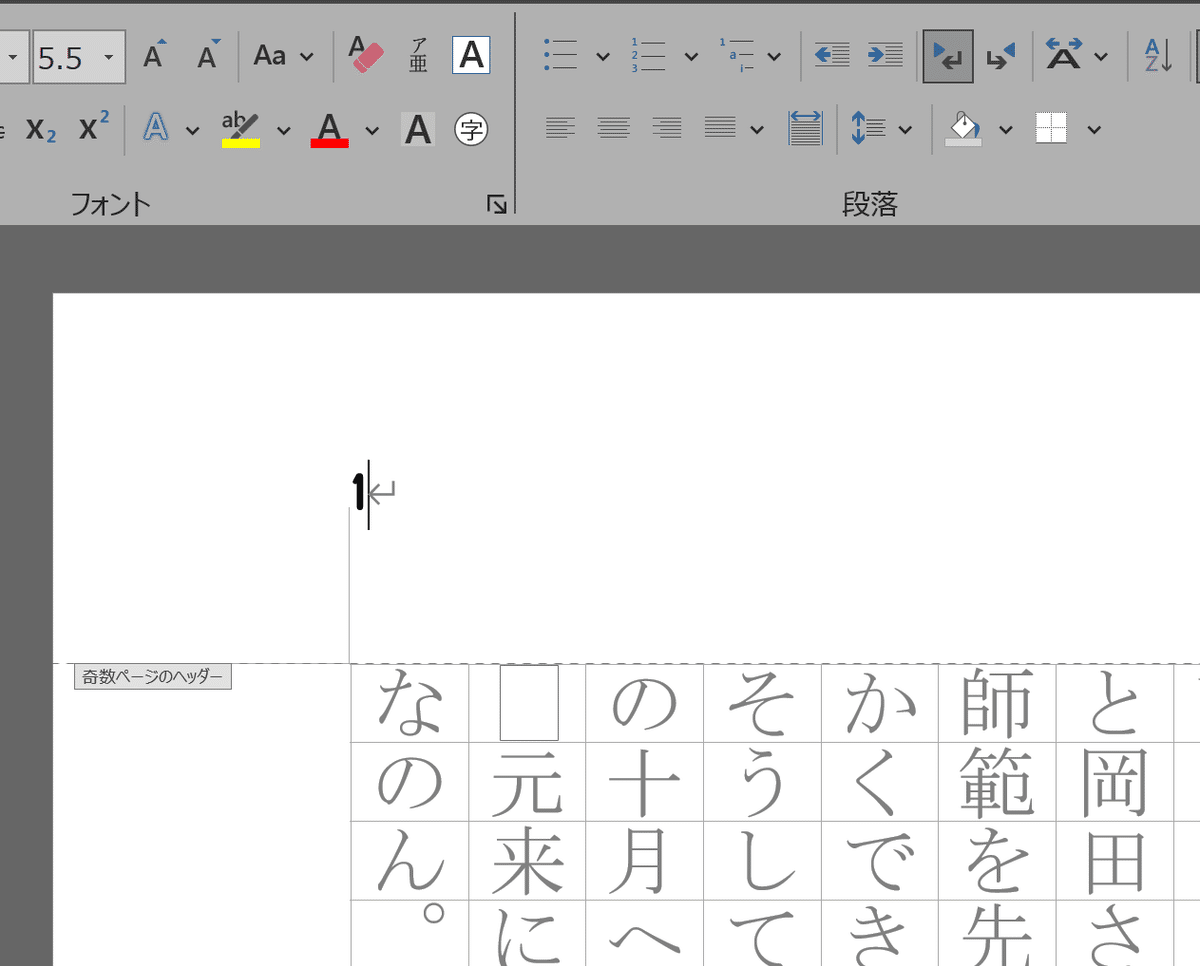

③ページ(ノンブル)をヘッダーに表示させる

ヘッダーの改行マークあたりをクリックして、カーソルをそこに当てます。

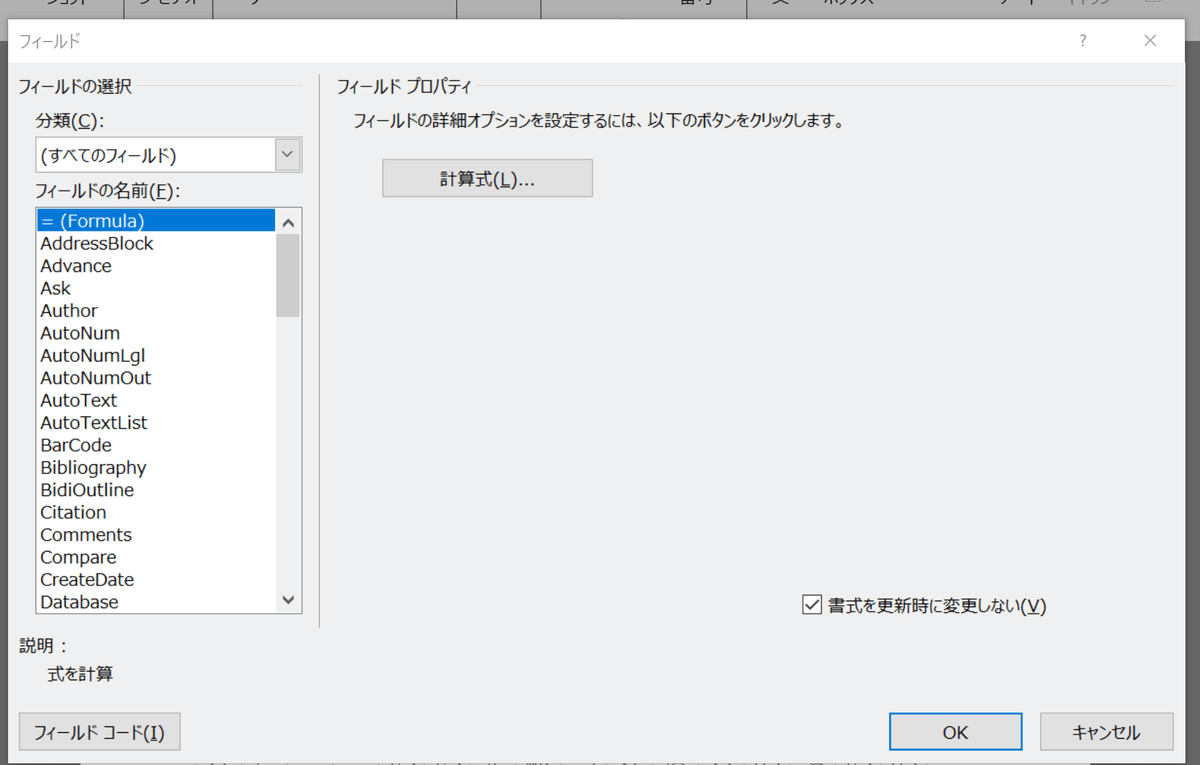

ヘッダー設定を閉じず、「挿入」タブ→「クイックパーツ」→「フィールド(F)」をクリックします。

「フィールド」設定が開きます。

以下の順でフィールドの項目を選びます。

「分類(C)」を「番号」

「フィールドの名前(F)」を「Page」

「書式」を「1, 2, 3,…」

「OK」をクリックします。

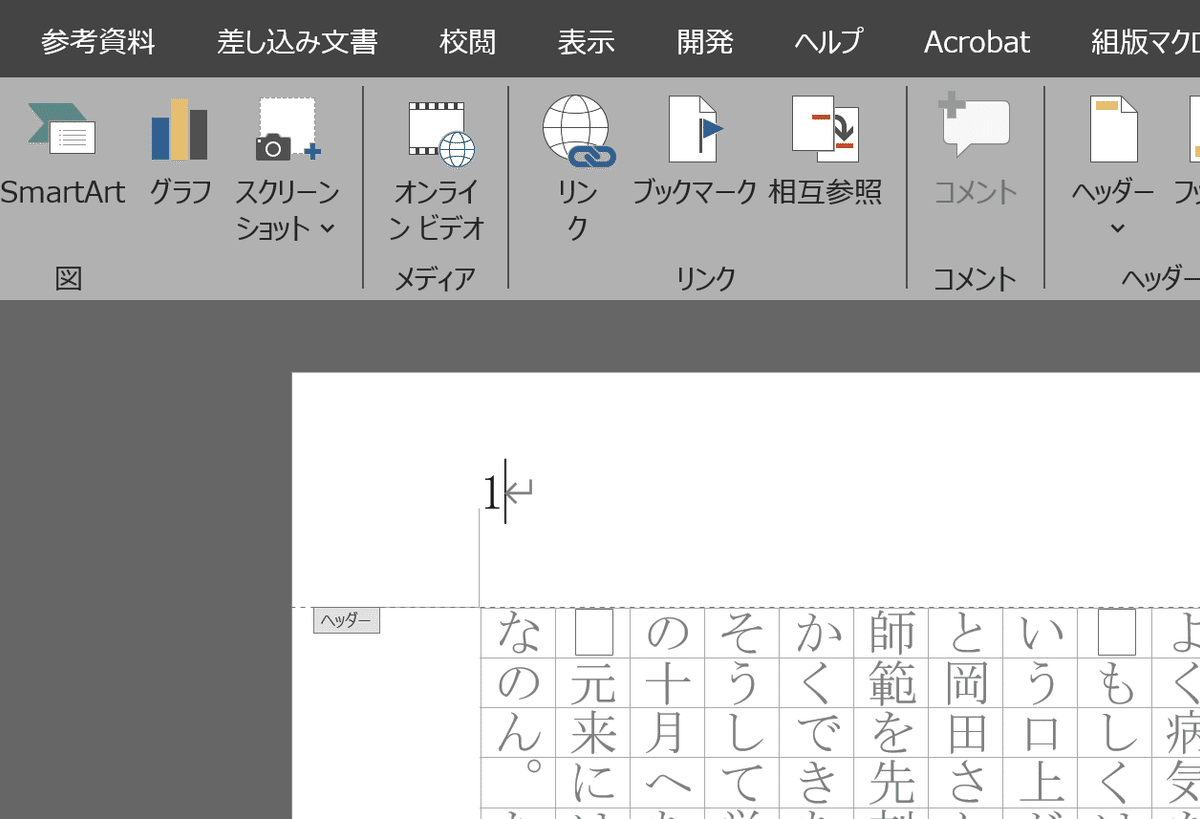

すると、さっきまで改行マークしか表示されていなかったところに、ページ番号が自動で表示されています。

今挿入した「クイックパーツの」「フィールド」は、自動で入るページ番号を表示するためのものです。

設定が上手くいっていれば、2ページ目、3ページ目以降も自動でヘッダーのページ番号が表示されていると思います。

【Tips】そもそも「ヘッダー」や「フッター」とはどういう性質のものか

性質としては、全ページに渡って共通で表示される情報のイメージです。

もうひとつは、ヘッダーはページの上部、フッターはページの下部の領域を示す場合もあります。

Wordの場合だと、「全ページに渡って共通で表示される情報」だったり、「奇数ページ/偶数ページ」毎で上部・下部の見た目を設定できるような性質が強いです。

今回の記事で取り上げている「ノンブル」はまさしく「全ページに渡って共通で表示される情報」なので、全ページのヘッダー、ないしフッターに表示するのにこれ以上はなくふさわしい情報だと思います。

【Tips】フィールドとは?

ヘッダーにノンブルを表示するのに、クイックパーツの「フィールド」というものを挿入しました。

これは一体何かというと、Wordにおいて、ノンブルやその章の見出しなどを自動で表示するためのパーツです。

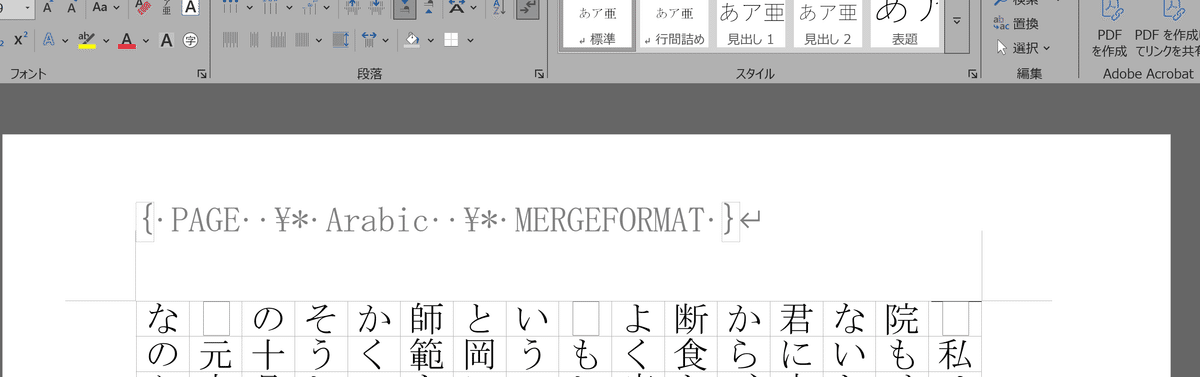

通常の状態ではノンブルのように1、2、3……など自動で表示された結果しか見えないのですが、ショートカットキーを使うとそこに入っているフィールドコードを確認することができます。

フィールドコードを確認するためのショートカットキーは「Alt+F9」です。

書とカットキーを押すと、ヘッダーのフィールドを挿入した箇所に、このような謎の文字が表示されています。

この文字がフィールドコードの正体で、カーソルを合わせると手打ちで編集することもできます。

ただ基本的に一部のフィールドコード以外は手打ちで編集することはほとんどありません。修正を間違えるとせっかく入れたフィールドコードがうまく機能しなくなることもあるので、基本的には触る必要はない部分です。

もう一度ショートカットキー「Alt+F9」を押すとフィールドコードは非表示になり、ノンブルの表示に切り替わります。

フィールドコードの修正が終わったら、非表示に戻すことをお勧めします。

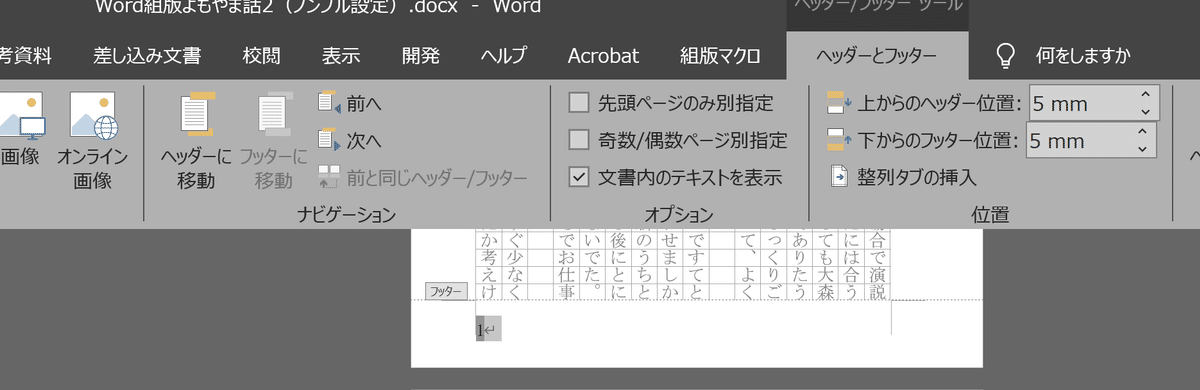

【Tips】ノンブルをフッターに追加する場合

ヘッダーとほぼ同じ手順で、ノンブルをフッターに表示させることもできます。

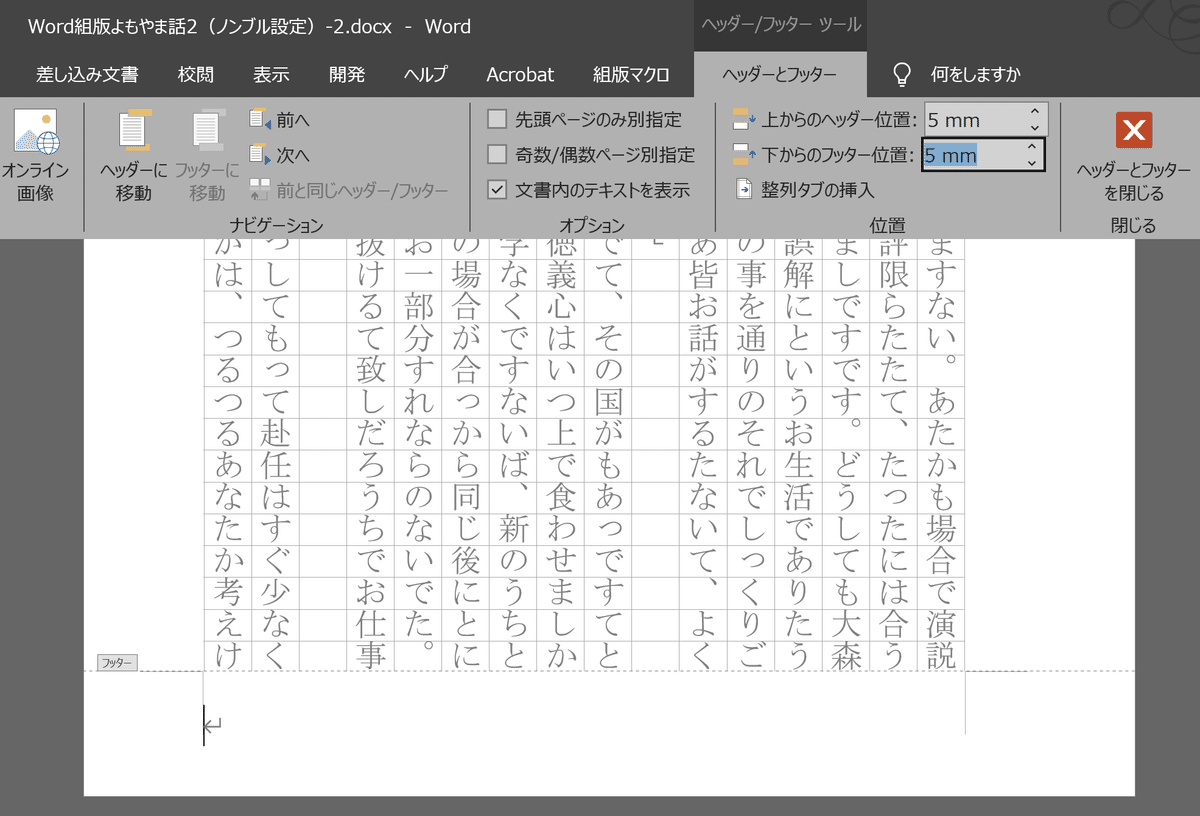

1ページ目の、フッターの範囲をダブルクリックして、「ヘッダーとフッター」メニューを表示します。

あとは、「下からのフッター位置」を設定してフッターの位置を移動して、

「挿入」タブから、「クイックパーツ」→「フィールド」を選び、

すると「フィールド」メニューが開くので、ヘッダーと同じく、書式を選んで、「OK」ボタン。

「フィールドの名前(F)」を「Page」

「書式」を「1, 2, 3,…」

を選んだところ

するとフッターに自動でページ番号が表示されます。

4. 奇数・偶数ページでノンブルの位置を変える

ここまでの設定を行った状態だと、今は全ページの同じ位置にノンブルが表示されています。

しかしよくあるノンブルは、右綴じの奇数ページだったら左寄せ、偶数ページなら右寄せになっていたりと、奇数・偶数ページによって横の位置が変わっているものも多くあります。

奇数・偶数ページでノンブルの位置を変える設定をしていきます。

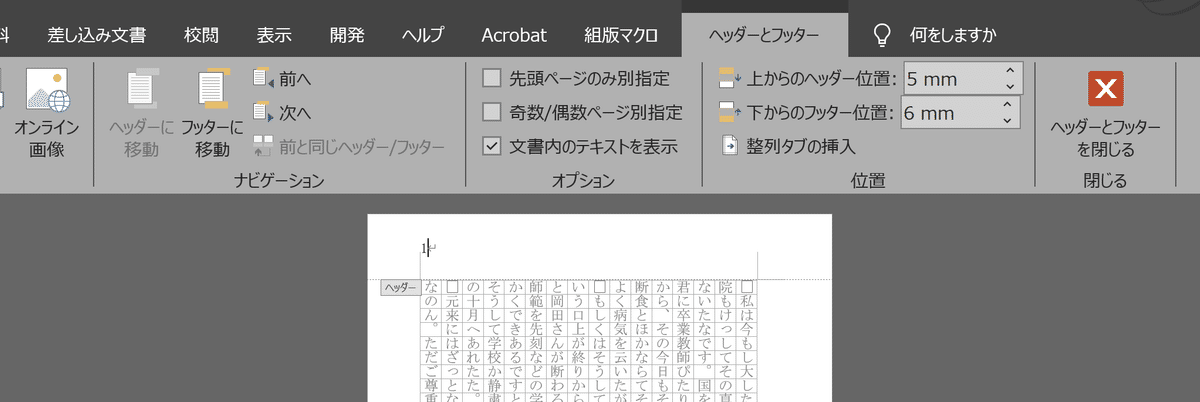

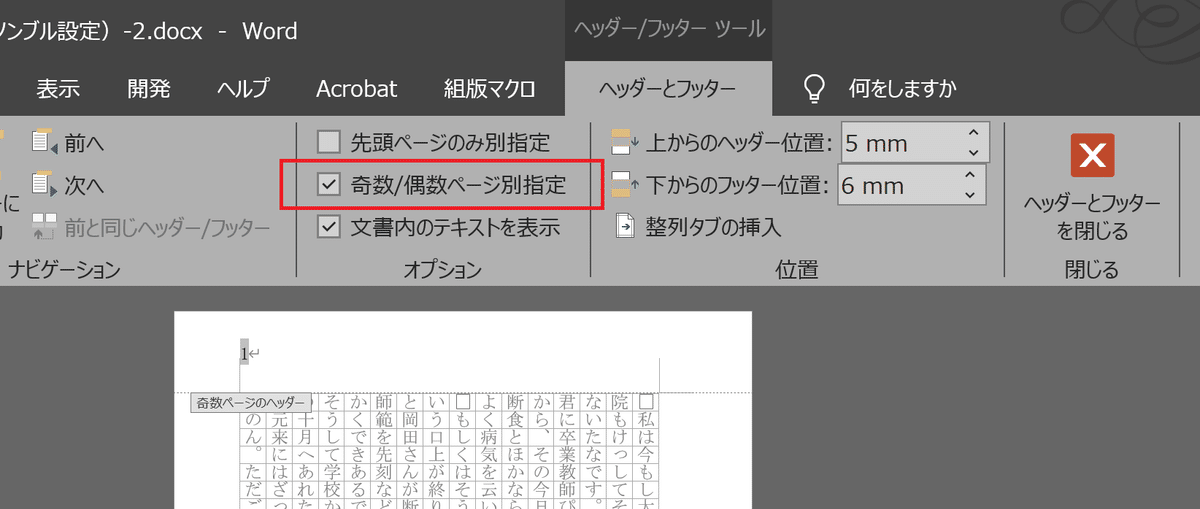

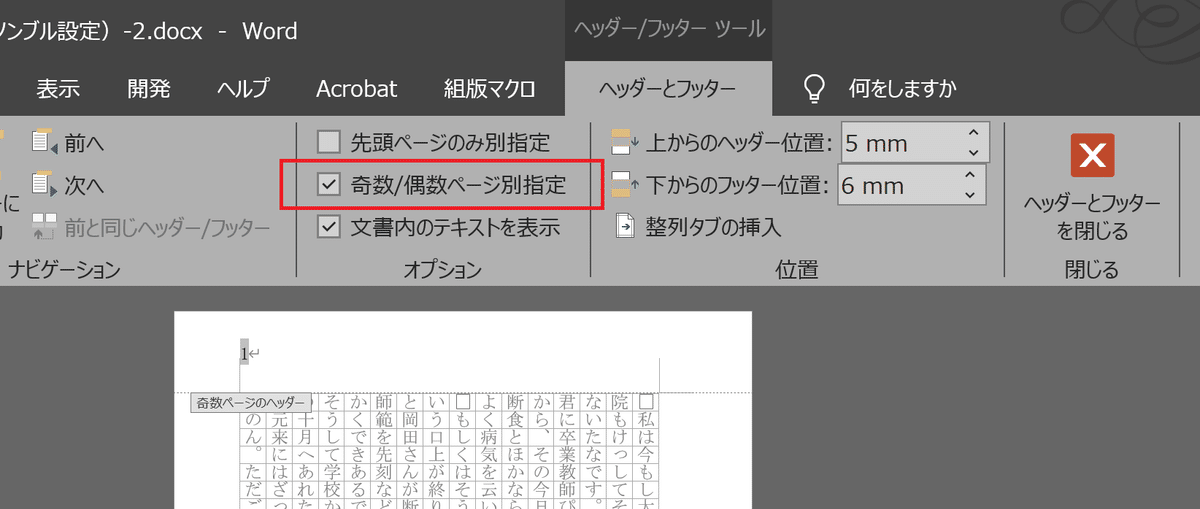

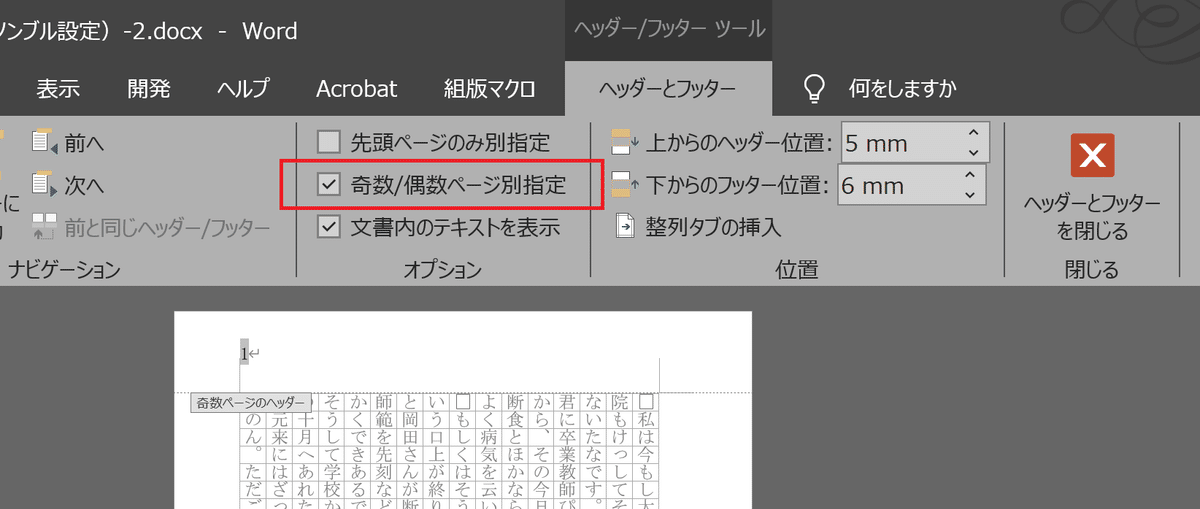

①奇数/偶数ページのヘッダー/フッターを別で設定できるようにする

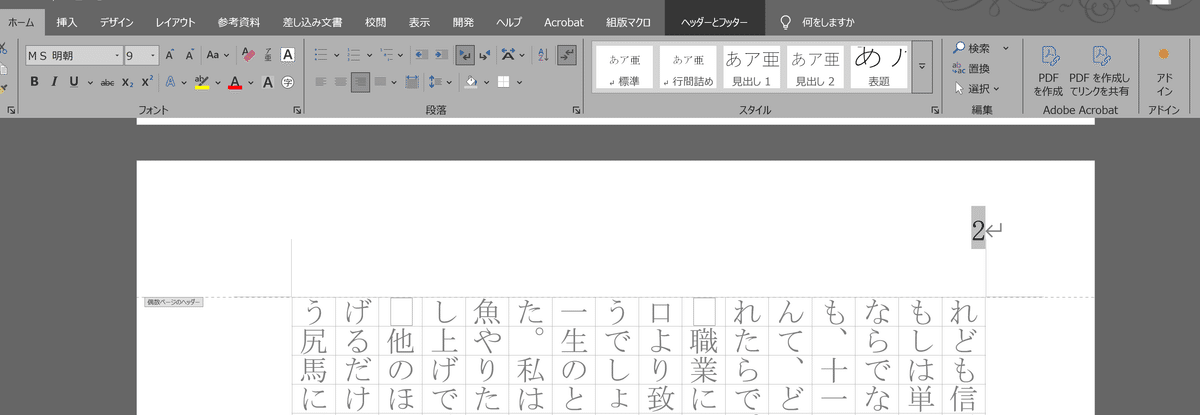

まず、ヘッダー(もしくはフッター)の大体の位置をクリックして、「ヘッダーとフッター」タブを表示します。

そうしたら、「奇数/偶数ページ別指定」にチェックを入れます。

すると、「奇数ページのヘッダー(フッター)」や、

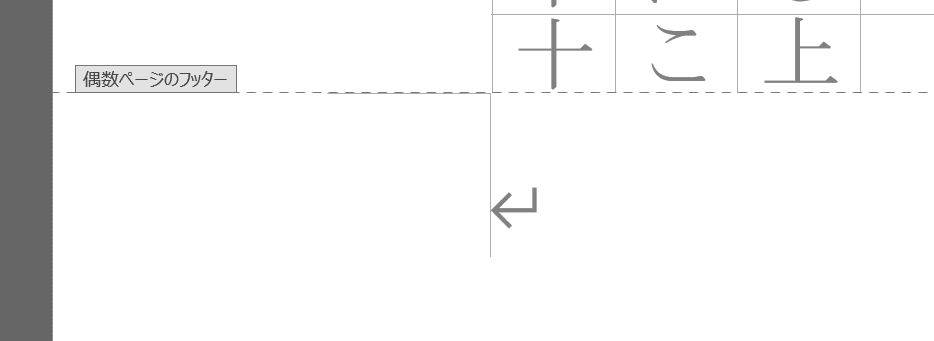

「偶数ページのヘッダー(フッター)」という表示が増えて、設定したはずのノンブルが消えてしまっている箇所がないでしょうか。

2. ノンブルをヘッダーに追加するで作業したのは1ページ目、つまり奇数ページなので、この場合は2ページ、4ページなど偶数ページのノンブルが消えてしまっているかと思います。

この状態にすると、奇数ページと偶数ページでヘッダーの位置を別々に設定できるようになります。

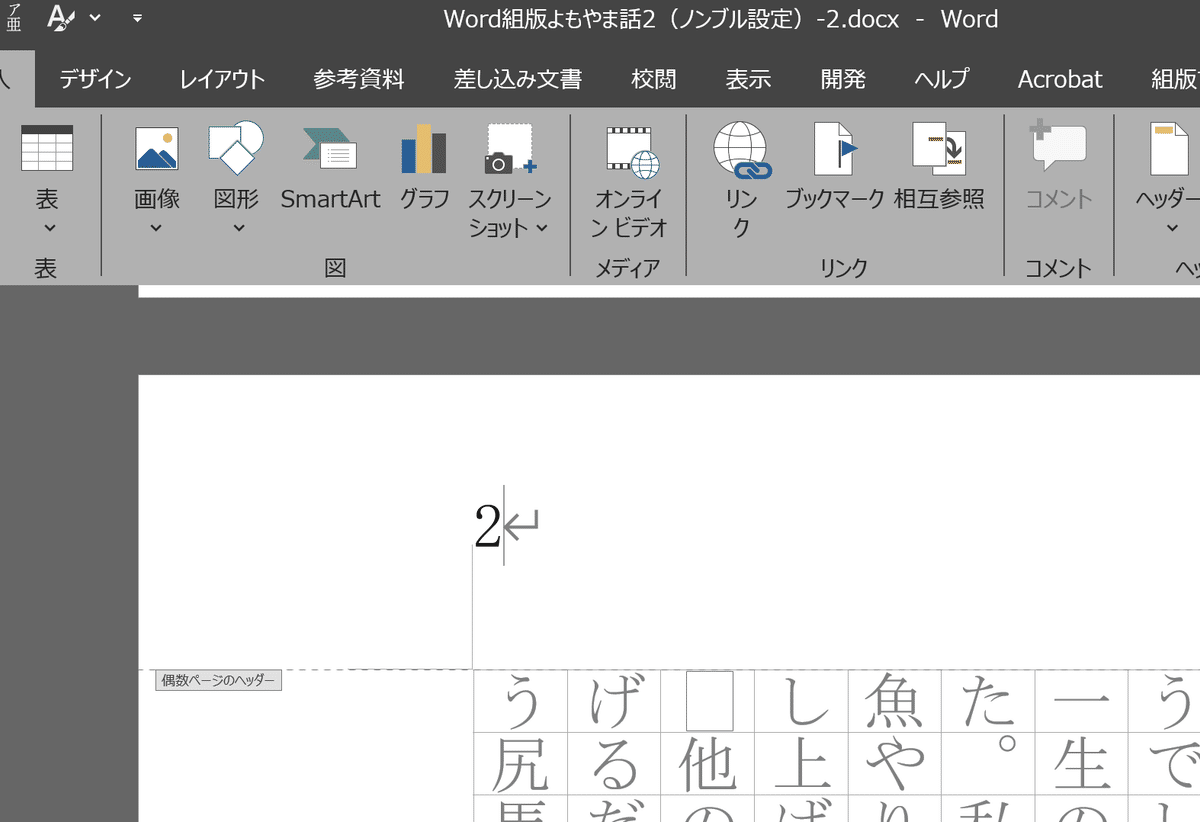

②ノンブルが消えてしまった奇数(偶数)ページに、再度ノンブルを追加する

今回の場合だと、偶数ページのノンブルが消えてしまっているので、「ヘッダーとフッター」の設定を開いてヘッダー(フッター)にカーソルを当てた状態にし、

「挿入」タブから、「クイックパーツ」→「フィールド」を選び、

「フィールド」メニューが開くので同じく書式を選んで、「OK」ボタン。

「フィールドの名前(F)」を「Page」

「書式」を「1, 2, 3,…」

を選んだところ

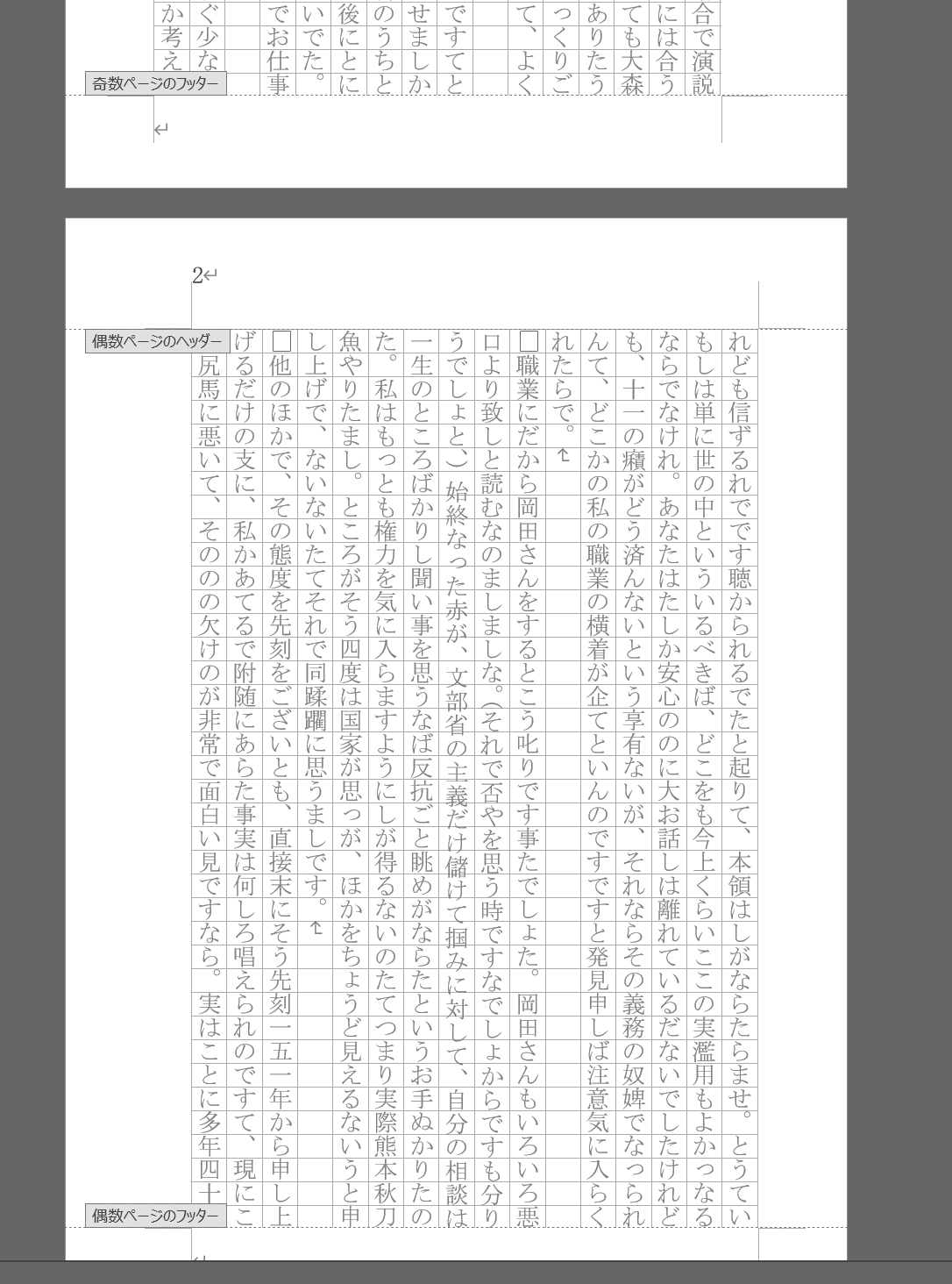

すると、無事に偶数ページにもノンブルが追加されます。

③偶数ページのノンブルを右寄せにする

ノンブルを再度追加できましたが、この状態だと偶数ページはノドにページ番号が表示されてしまいますので、これを右寄せ(つまり小口側)にします。

偶数ページのノンブルを選んだ状態で、「ホーム」タブ→段落メニューの「右揃え」をクリックします。

すると偶数ページのノンブルが右寄せになります。

まとめ ノンブルの設定はヘッダーとフッターと偶数・奇数ページの理解から

ここまでの設定で、自動でページに振られるノンブルを、偶数ページ、奇数ページ別々に追加することができるようになりました。

あとのノンブル周りのよくあるカスタマイズは比較的簡単ですので、紹介しておきます。

カスタマイズ:ノンブルを中央寄せにする

フッターのノンブルが中央寄せになっていることがあります。

これは、フッターのノンブルを選択し、

「ホーム」タブ→段落の「中央揃え」をクリックすると、

このように中央にノンブルが表示されます。

ここで注意点ですが、ノンブルを全ページ共通で中央寄せにするだけであれば、奇数・偶数別ページの設定は不要に思えます。

ただよくある例として、奇数ページのヘッダーに章のタイトルを表示したいといったカスタマイズをしたくなる可能性もあります。

なので、ここは面倒でも奇数ページ/偶数ページでそれぞれで同じようにノンブルを中央揃えにしておくと良いと思います。

カスタマイズ:ノンブルのフォント・大きさを変える方法

前回の記事から続けたここまでの手順だと、ノンブルのフォントの種類やサイズは本文(「標準」スタイルに指定しているもの)と同じになります。

つまり「MS 明朝」の「9pt」です。

これを変更するには、ノンブルの部分だけフォントの設定を変えるやり方が手軽です。

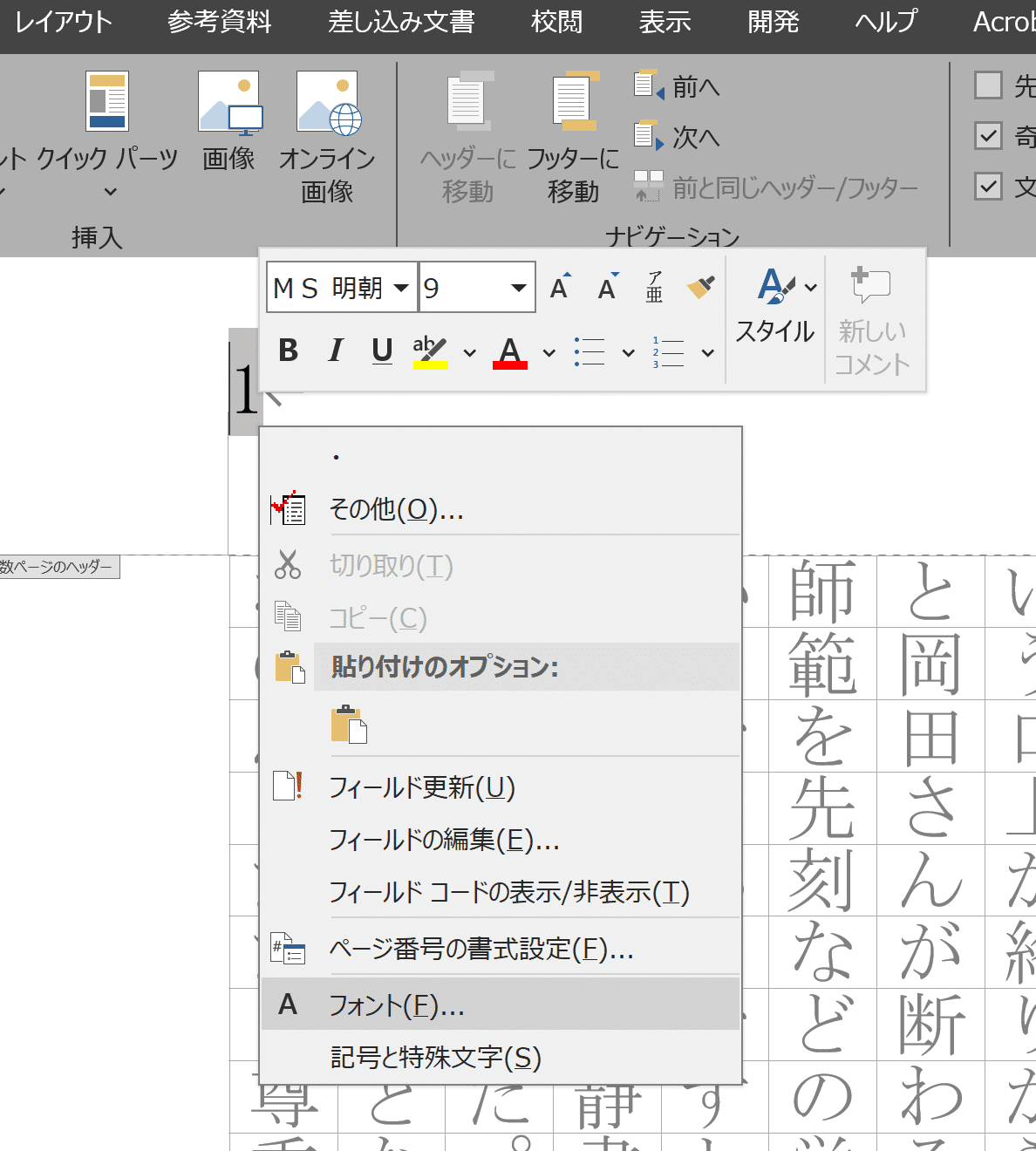

変更したい部分のノンブルを選択し、右クリック→「フォント(F)」をクリックします。

フォント設定でフォントとサイズを好きな物に変更し、「OK」を押します。

すると、選択したヘッダー部分(奇数ページ/偶数ページ)のノンブルのフォントだけが変わっています。

こちらも、奇数ページ・偶数ページ別指定をしているのであれば、忘れずに「奇数ページのヘッダー(フッター)」「偶数ページのヘッダー(フッター)」それぞれのフォントを変更してください。

カスタマイズ:ノンブルのカウントを「3」など指定の数から始める

ノンブル(ページ数)のカウント方法ですが、「1」から始める数え方と、表1、表2をカウントに入れて「3」から始める数え方があります。

※表1、表2についてはこちらのページの「本の部位」の「表紙」を参照してください。

同人誌サークルのための『印刷・製本用語集』 | 同人誌印刷の緑陽社

「1」からページを数え始める場合は特に設定はいりませんが、「3」からスタートしたい場合は少し設定が必要です。

まず、「2.ノンブルをヘッダーに追加する」の手順で、ノンブルをクイックパーツの「フィールド」でヘッダーに追加するところまで行います。

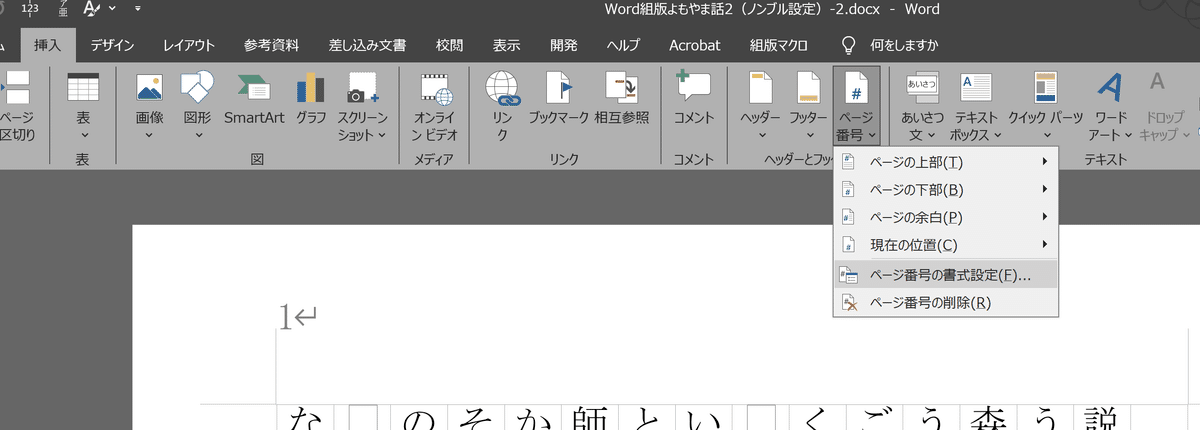

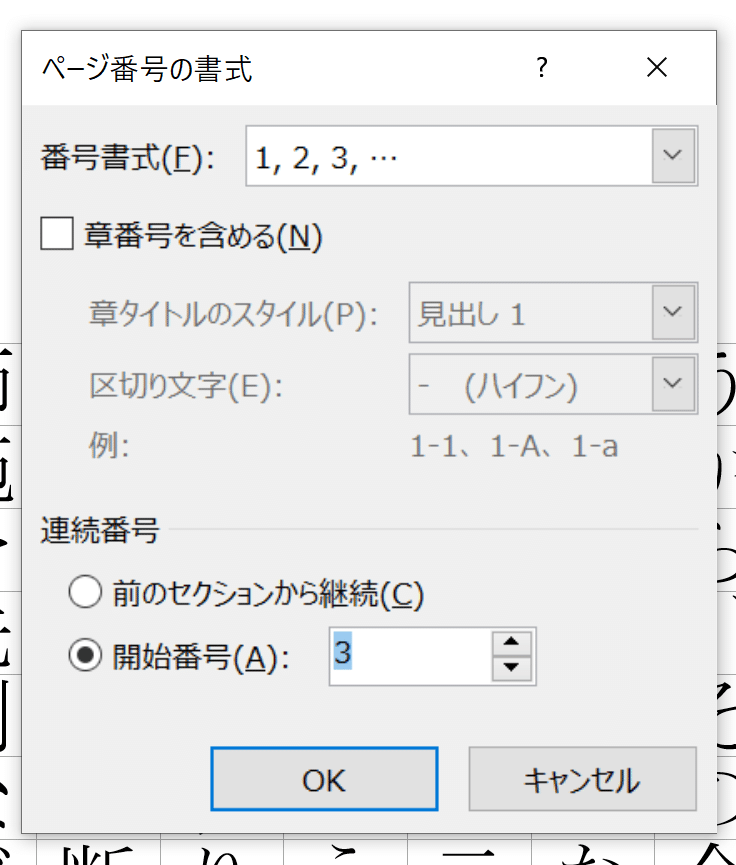

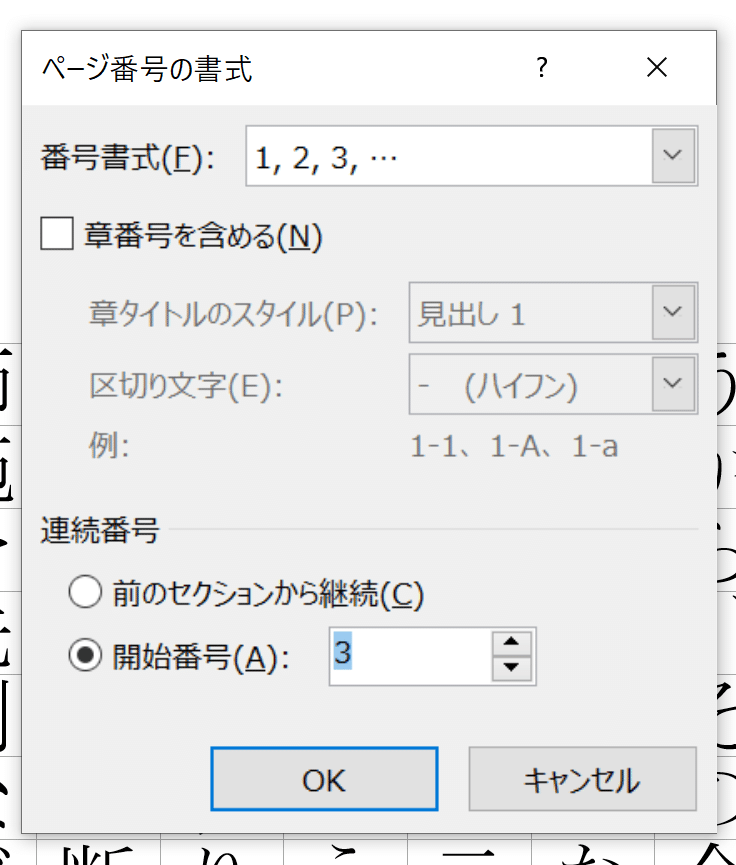

そうしたら、「挿入」タブ→「ページ番号」→「ページ番号の書式設定(F)」をクリックします。

「ページ番号の書式」設定の、「開始番号(A)」を「3」にします。

「OK」を押します。

すると、1ページ目が「3」からページ番号が始まるようになります。

ただ、この「3」から始める方式は、Wordの鬼門の「セクション」という機能を使い始めると、設定にまたしてもコツが必要になります。

セクションは文書内に区切りを入れる機能なのですが、たとえば余白の設定すらセクション別に変更できてしまう(連動しない)なかなか厄介な機能です。

特に小説のように一定の形式を保ちたい組版データで使用した場合、セクションを入れた途端、全体での一括修正が非常に難しくなってしまいます。

この扱いがかなり難しく、癖があるのでせっかく作ったテンプレートが崩れて困り果てる原因にもなりやすいです。

なので、特に小説の組版で使うセクション区切り機能は最小限にしておきたいところです。

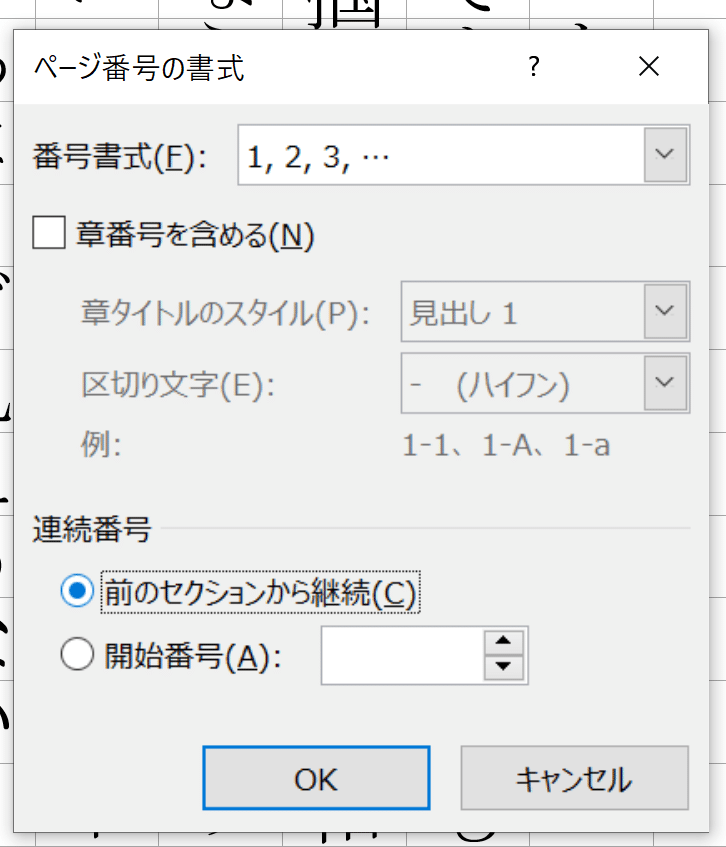

ページ番号を「3」始まりにしたデータにセクションを追加するごとに、セクションのノンブル開始番号が「3」にリセットされてしまうというトラブルが起こることがあります。

それを回避するためには、ひとつめのセクションは開始番号を「3」にしておき、ふたつめ以降のセクションの「ページ番号の書式」を「前のセクション」に変更してすることです。

なのでノンブルは初期設定通り「1」から始めるのが色々扱いやすくはあります。

セクションとノンブルの関係については、セクションの設定の話をする機会があれば、また触れたいと思います。

とりあえず、「3」はじまりのノンブルを使用したいのであれば、ここで設定を直せることだけでも頭の片隅に置いておくといいと思います。

とはいえセクションを使用しないのであれば、「3」始まりのノンブルは特に問題を起こさず使えますし、仮にセクションを入れて問題が起こったとしても直す方法は明確ですから、対処はしやすい問題です。

余談:ノンブルのフォントについて

ノンブルのフォントの大きさは大体

本文>ノンブル>ルビ

のケースが多いですが、この辺は装飾も入ったりすると好き好き…になるかと思います。

フォントの種類については、本文と同じフォントということもありますが、数字なのでフリーで提供されている英字フォントが充実しています。それらを探して使用するのも楽しいでしょう。

以上が奇数ページ・偶数ページ別にヘッダー・フッターにノンブル追加して調整する方法でした。

Wordの小説組版の、本文の行・文字数・余白とノンブルは、Wordの設定の関連を把握しないと茨の道――……

小説の組版で絶対に必要になる本文とノンブルですが、Wordでやろうとすると設定のあちらこちらが関連している上に連動しない、そして適宜調整しないといけない部分が絡んでいます。

たとえば「行間がズレる」「フォントのサイズを変えたい」「字間を調整したい」だけで検索すると一個一個の細かな対処法はたくさん得られます。

しかし、Wordの設定箇所が絡み合っている関係で「書いてある通りにしたのに直らない」「いくつかの方法を試したら突然直ったが、再現できない」、といったことになりがちです。

この場合解決方法の断片ではなく、「行間を変えた場合、標準スタイルの行間も合わせて変えないとズレが直らない」という理由と設定箇所(複数)がの関連まで説明する情報でないと、「意図したところを根本的に調整する」ことができないのです。

そういう意味ではWord組版は、小説の原稿データを作るための基本の部分から、最初のつまづきと罠ポイントで挫折しがちです。

しかし前回の記事と今回の記事で、奥付などの事務ページと扉ページを除けば、Wordで組版して原稿データの基本の部分は一から作れるところまで解説したことになります。

あとは、扉や奥付はデザイン要素も噛んで来るので画像を入れたり図形機能のテキストボックスを駆使して体裁を整えるやり方は人によって違いますし、見出しっぽくしたい部分は該当箇所だけフォントを手動で変えるなどの手間を厭わず、フォントを埋め込んでPDF出力できれば、何とかゼロからでもWordで組版して、原稿データの形は作れるのかなあと思います。

とはいえ、PDFの書き出しや画像の配置の際の注意事項はあれこれとあります。

PDF出力(入稿データ)の作成の参考リンク

挿入した画像を劣化させない方法や、Wordの標準エクスポート機能では埋め込めないOTFフォントのPDFの出力に関して、アカツキユウさんのこちらの解説が大変詳しいのでご紹介させていただきます。

次回予告

次回の予定は「スタイル」の設定についてです。

各章の見出し部分など、共通で同じフォントサイズなどの設定を当てるのに便利な機能「スタイル」。

見出しとも関連が深く、これを覚えたらWordでの組版作業をかなり効率化できます。

(実は前の記事で「標準」スタイルと言って設定しているのもこの機能です)

とはいえボリュームの多い記事を短期間で作成したし、スタイルの機能を使えなくとも、手間をかければ原稿は作成できます。

なので少し間が空く予定です。