霧箱の作り方とその材料について

2021年12月5日に開催された「放射線を見てみよう!」イベントでは、特製の霧箱を使って、放射線の可視化に挑戦しました。この霧箱は、2000年代に愛知県の高校教員 林煕崇先生と有賀昭貴先生(現千葉大学准現千葉大学准教授)がより簡単にかつ厚い感度で観測できるよう改良し、そして千葉大学物理実験室の林恵美子先生が本実験のために最適化したもので、通常のタイプよりも観測できる範囲が広くなっています。比較的、手に入りやすい材料を使っているのも特徴です。

イベントを見学していた中学校の教員の方からも、クラスでやってみたいと感想をいただきました。イベントでは、簡単な作り方を載せた下記の冊子を配布しましたが、実際に挑戦されるための方に、千葉大学で使用した具体的な材料を改めてご紹介したいと思います。これらの材料は、林恵美子先生があらかじめ様々な材質のもので検証し、放射線観測に最も適しているとして推奨したものです。

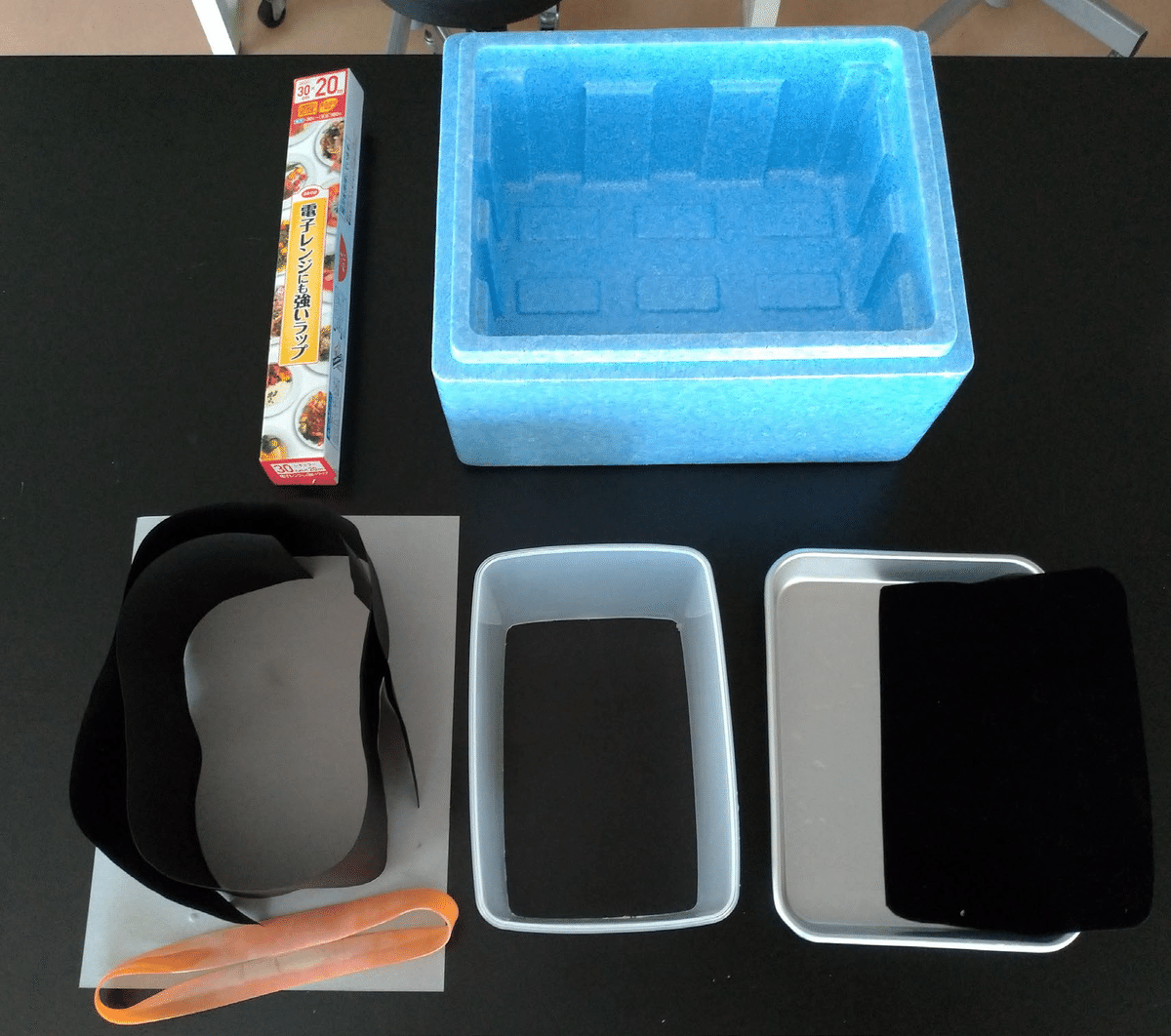

材料について

プラスチック製の容器(タッパーなど):高さがあるもの。大学では、外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×215×130 容量(mL)3000のものを使用しています。底の部分は切り抜きます。大学では小型の鋸を使って底を切り落としました。とても力が要りますし、危険なので十分注意してください。お子さんは大人の人にしてもらってくださいね。

ゴムバンド:タッパーの周りにはめてゆるくないサイズのもの。(参考商品:ヘイコ―バンド #55-22mm)ラップをかぶせた上からはめます

黒い画用紙:タッパーの高さに合わせて切ります。淵ぎりぎりまであると、その分観測範囲が広くなります。タッパーからははみ出さないように注意。

アルミバット(トレー):タッパーがすっぽり入るサイズで、隙間はなるべく無いほうがいいので、タッパーより少し大きいサイズのものをご用意ください。

黒のビロード紙:アルミバットの底の大きさに合わせてカットし、バットの中に敷きます。(こちらもいろいろな種類のビロード紙があります。千葉大学で使用した製品は、このページの下にある「部品リスト」をご参照ください。)

エタノール:千葉大学では実験用の99.5%のものを使用しました。1つの実験セットにおよそ200㎖使用します。上の写真のようなボトルがあると使いやすいです。

ラップ:様々な材質のラップが市販されていますが、実験のために推奨されているものは、原材料がポリメチルベンテンのラップです。(参考商品:生協ブランド「電子レンジにも強いラップ」、リケン「フォーラップ」など)

ドライアイス:1~1.5kgの板状のもの。なるべく平らなものを使って、タッパーが水平になるようにしてください。(素手厳禁!やけどします。必ず軍手を着用の上ご使用ください。お子さんは特に気をつけて。)

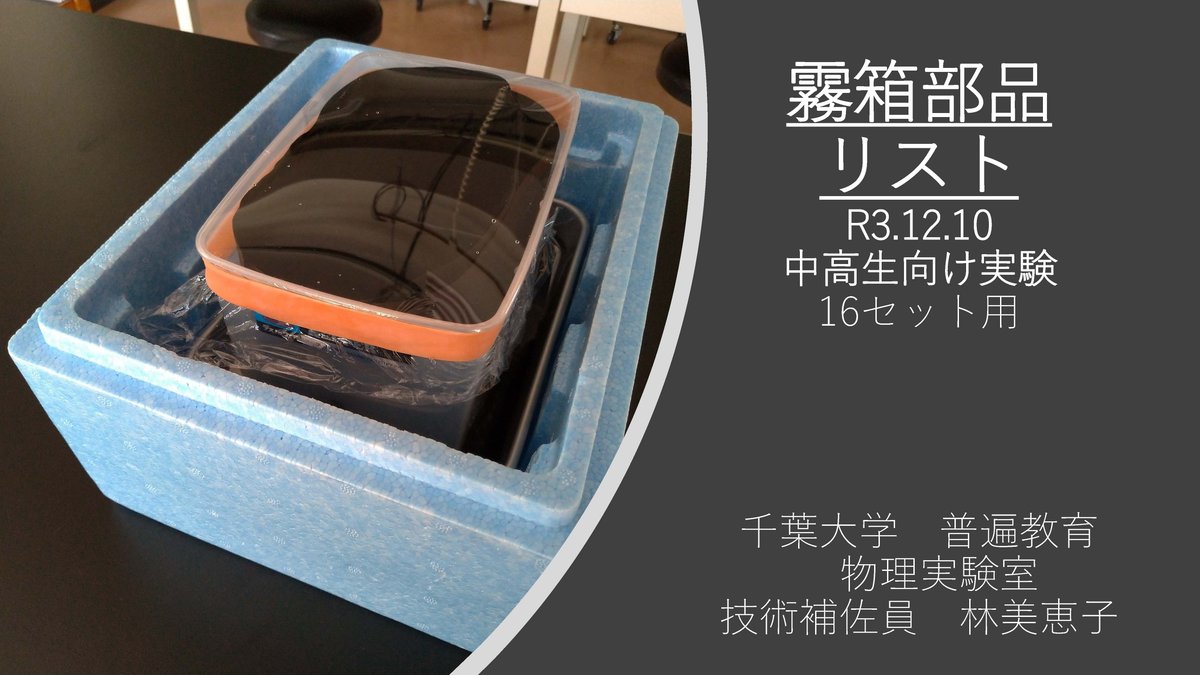

発泡スチロール製のフレッシュボックス: 組み立てた霧箱がすっぽり入るサイズのもの。千葉大で使用したものは、外寸316×256×173㎜のものでした。底にドライアイスを平らに敷いて、その上に霧箱を設置します。

ライト・スマホスタンド:ライトは十分な明るさが確保できるLED電球を使いました。場所や高さを調節できるように簡単に移動できるものがよいです。(光の当てる方向などで見え方が違ってきます!)スマホスタンドは、あると動画で観測の様子を撮影するのに便利です!

組立時の注意点

エタノールは底だけでなく周りの黒画用紙にもまんべんなくかけます。

200㎖をほとんど使い切るくらいがよいと思います。ラップは傷のないきれいなものをピーンと張った方よく見えます。

(結構1人では難しいので、ゴムで留めるのを手伝ってくれる人がいるといいですね。)ドライアイスは平らにいれて、霧箱が傾かないように調整してください。

千葉大学の実験で使用した材料についての詳細は、下記のPDFにて公開しています。ぜひ参考にしてみてください。

霧箱部品リストPDF by 千葉大学普遍教育物理実験室 林恵美子先生

霧箱の仕組みは、こうなっています。

以上です。

みなさんの霧箱実験の成功を祈っています!

問い合わせ:

千葉大学ハドロン宇宙国際研究センター(ICEHAP)

icehapoutreach-at-gmail.com までご連絡ください。

(-at-を@に置き換えてください)