アデレード大留学:夏季休暇

--告知--

大学のブログサイトにおいて今週も記事が公開されました。ご興味がある方は以下のリンクからご一読いただけますと幸いです。

----

皆さん、こんにちは!

オーストラリアのアデレード大学に留学中のイブキです。

最終試験も終了してオーストラリアの大学も遂に夏季休暇(南半球なので日本とは季節が真逆)に突入。

そこで今回の記事では、アデレード大学に留学をしている私がこの夏季休暇期間中に何を行ったか最初の数週間の振り返りを行いたいと思います!!

メルボルンとアジア系コミュニティ

試験が終わってすぐトリニティカレッジ在籍時に住んでいたメルボルンを数日間だけ訪問してきました。

こんなにも短い期間で今回メルボルンに行った目的は、先学期お世話になった教授や同級生と最近の近況を報告をし合うこと。特にカレッジは高校のような環境でかなり楽しかった日々を過ごしたので、彼らと久々に再会することが出来たときはそうした思い出がフラッシュバックして言葉に変えられないほどに嬉しかったです。

半年ぶりにメルボルンを訪れて感じたことは、アデレードと比べて中華系のものが多いということです。

なんとメルボルン近郊では21,000人以上の方が家庭の中でMandarin(北京官話)を使っているらしく、これは同地域に住む人口全体の4.3%に当たります(.id Community)。この数字は、アデレード近郊でMandarinを話す人3,440人(全体の2.2%)を凌駕しており、比較すると7倍もの人がメルボルンでは中国語を話していることになります(.id Community)。

思い返してみればシドニー(Mandarin話者は約18,000人)もそうでしたが、メルボルンの中華街は想像を絶するほどに大きかったことを覚えています(.id Community)。

国規模で比べてみると結果は一目瞭然。人口は日本の4分の1程度のはずなのにオーストラリアで中国語(MandarinとCantonese)を話す人は72万人以上(人口の2.8%)。日本の25万人(人口の0.2%)を大きく上回るような結果で、オーストラリアは中国語話者の規模で言うと世界10位にランクインしています(WorldData.info)。

安くて美味しいので何回も通った

また、先週はメルボルンから何人か友人がアデレードに遊びに来てくれたのですが、彼らも同じようにアジア系以外の分布が多いことには驚いている様子でした。

メルボルンと比べてアデレードは自然へのアクセスがしやすいこともこの夏期休みを通して学んだことです。シティから海浜公園や自然保護地区まで車で数分の距離にあり気軽に絶景を拝めることが出来るアデレードの環境は、いつも忙しない故郷・東京とは正反対のものだなと感じています。

アデレード市内から車で約30分ほどでこんな佳景を眺めることが出来る

アデレードに住んでいると、学業をするという点において少し物足りなさを感じることもなくはないですが、後で述べるように働く/ リタイア後を過ごす場所という点においては間違いなく快適な環境だなと感じています。

DDD Adelaideに行って学んだこと

また、アデレードでは先日DDD Adelaideという国内最大規模のソフトウェア・エンジニア向けのイベントが開催されていました。

私は今回、チケットを買うような余裕もなかったのでボランティア活動を通して無料で会議に参加させてもらえることになりました。

DDD Adelaideは2019年に始まったイベントで、「アデレードのソフトウェア・コミュニティをひとつに。楽しくて有益なイベントを作ること」を目的としています。オーディエンスによって選ばれたスピーカー(その分野で活躍する豪華な面々)が自身の経験をもとに得た教訓や哲学を参加者とシェア。

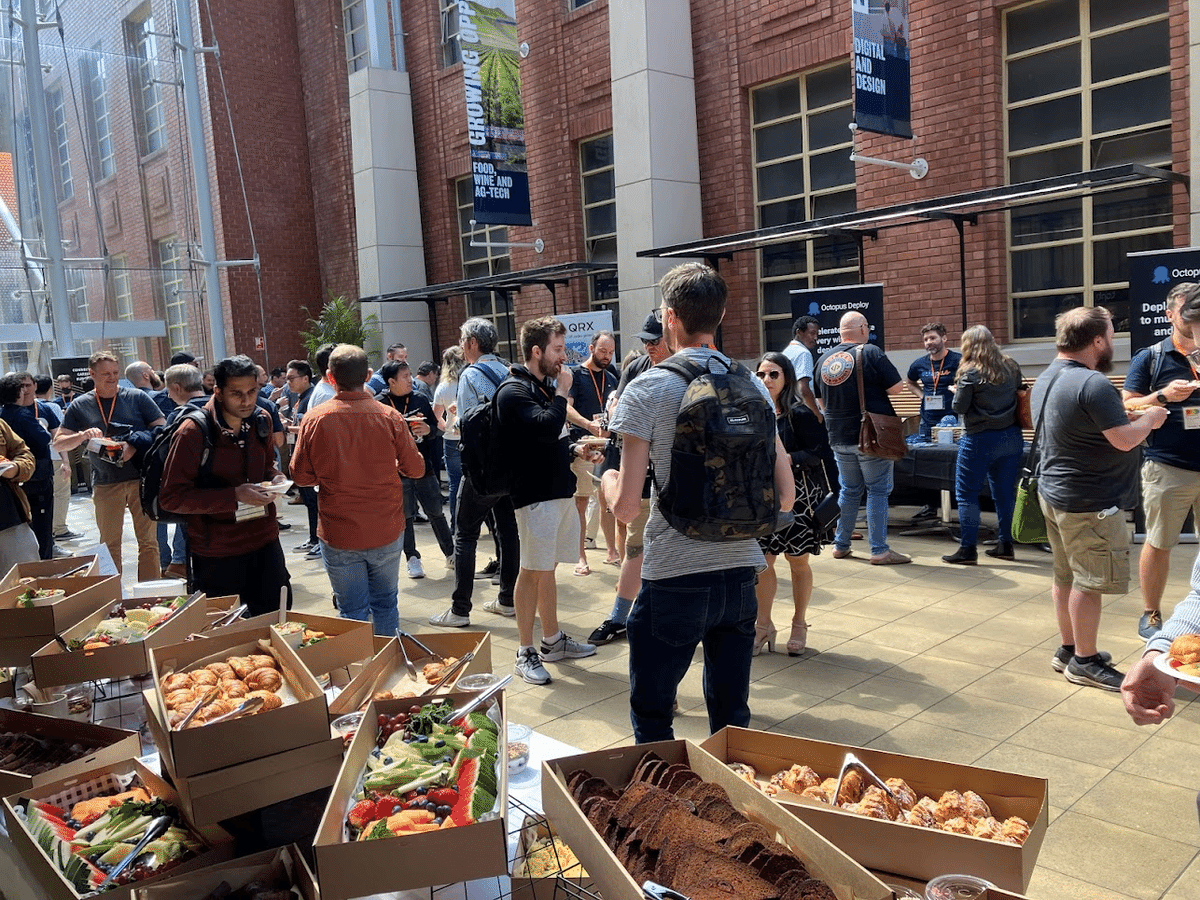

当初の予定を超えて200人以上の方がイベントに参加

私の中で印象に残っているのは「Breaking Down UX Wizardry in Best-Selling Games」というトークでRachel Meslerさんが話されていたヒットゲームの裏にあるデザインのからくりについてです。

任天堂のゲーム開発過程において。責任者の宮本氏は自分の子どもをゲーム機の前に座らせてシミュレーションをさせることで想定外の問題点を見出し、「この子どもは正常なのか!」なんて頭を抱えながらも作品を完成にまで持って行ったそうです。

『任天堂“驚き”を生む方程式』で書かれている数々のヒット作の誕生秘話を想起させてくれるような、ユーザー視点に立ったゲームデザインを考える上で非常に興味深いトークでした!

実は私が学ぶ大学があるアデレードにはGoogleやAWSといった多くのテクノロジー系の大企業が会社の事務所を置いており、日々イノベーションを起こしまくっています。

これまでは何故そこまで先進的な技術がメルボルンやシドニーのような都会ではなくアデレードに来ているのか不思議で仕方がなかったのですが、今回のDDD Adelaideを通じてテクノロジー×アデレードの親和性を感じることが出来て少し納得が行きました。

また、アデレードはエコノミスト誌の「世界で最も住みやすい都市ランキング」によれば3位(大阪は2位)にランクインしていることから、働く場所という点でも優れている場所なのかなと思っています。

話は逸れましたが、今回DDDに参加した人とも話すことで、IT(情報技術)を学んでいる自分が将来、本当にこの業界で働きたいのか考える良いきっかけにもなったと思います。反省点はイベントの途中であまり多くの人に話に行けなかったこと。

とへいえ、一緒にボランティアをした学生が非常に優秀な方ばかりで、最初は自分の経験不足に落ち込みましたが、何だかんだ楽しかったです。

「今は募集していないけどインターンを昔は採ってたから、今度オフィスに来たかったら連絡してね」と行ってくれるアデレードのIT企業の方にも会えたので、この経験をどう活かすかはこれからの自分にかかっているのだと思います。

来学期からの授業について

ここまで、ざっくりと夏休みに行ってきた活動についてご紹介しましたが、実は来学期からの授業をどうしようか、この数週間でとても悩んでいます。

カレッジを卒業して大学に入ってから数か月。

大学で受けるIT学部の刺激的で面白かったけれど、これを今後数年間も続けたいか?と聞かれると正直、少し疑問に感じてしまいます。こっちで会ったIT系の企業で働く人たちとは意気投合することも多く、決してテクノロジーに関連した職に就くことに否定的な訳ではなさそう。

「好きじゃないと続けられないし、専攻変えるのもありだよ」とか、

「エンジニアとして働いたら自分の好きなように生きやすくなるよ」とか

色んな意見を言ってもらえて、とても参考になったのですが、

いまいち、どの選択肢を選ぶべきか悩んでいました。

焦っている時ほど大事なものを忘れてしまいがち

セミスター中にも色んな教授に話しかけに行ったり、授業に潜らせてもらったりしましたが、ここ最近やっと終着点が見えた気がします。具体的には、来学期からは大学で経済学を専攻し、世の中で起こっていることについて定量的に分析できる考え方やスキルを身に着けたいと考えています。

振り返ると高校生の時に歴史の先生と行った「江戸時代における鉱山の開発」に関する研究がとても楽しかったり、カレッジの時に受けた応用数学の授業で頭をひねって問題を解くことにドはまりしたりした経験が、歴史経済を学ぶことに憧れを持つようになった原点だったように感じています。

アデレード大学はこうした分野にはあまり強くないので、もしかしたら他大学への編入もあり得るかもしれません。正直、転入先で奨学金が降りるかは定かではないので、金銭的な面は現実的に考えていきたいところですが、ここ数日でオーストラリアの大学にいくつか願書を提出しました。

この夏休みは時間に余裕があるので何回かお世話になりそう

4月からは日本の大学でいうと私も大学3年生。自分の将来が不安になるようなこともあります。ですが、だからこそ今ある大学の環境をフル活用して自分の興味を追求してオーストラリアの大学に行って良かったと思える数年間にし、周囲の方に豪州で学ぶことの価値を伝えられるようになりたいです。

長くなりましたが、今回はここらへんで。

最後は夏休みに撮影した絶景でお別れ。再见!