20年前のロボット特許たち

本記事、知財系 もっともっと Advent Calendar 2021の空き枠有とのことで参加いたします。(ありがとうございます)

先日の知財系ライトニングトーク参加記事で、20年の権利期間を全うした、あるコミュニケーションロボットの特許を取り上げた。

関連して他にもコミュニケーションロボットの20年前の出願を眺めていたので、今回は期間満了に限らず、独断で印象的だったものをご紹介したい。

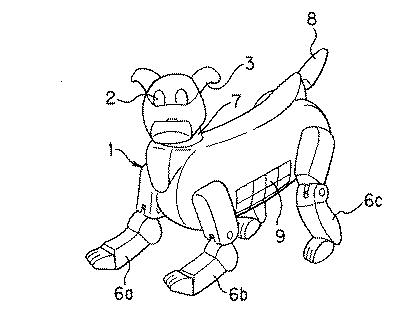

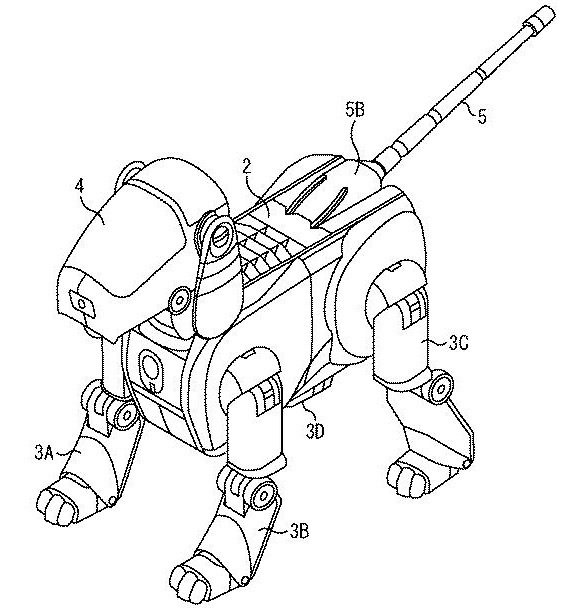

富士フイルムのペットロボット?

事業があったのかどうか、2013年1月に年金(≒特許権の維持のための料金)不納で権利消滅した。

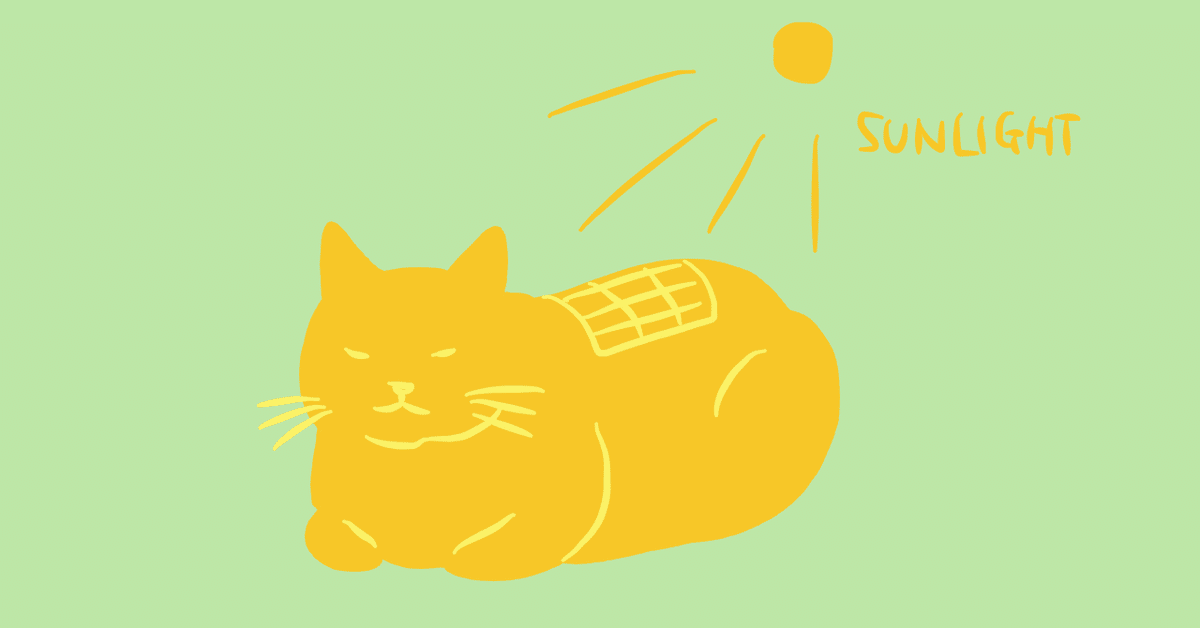

バッテリに余裕があるときは勝手に日光浴して腹部の太陽電池を使って充電するぜ! という、猫型の方が合うのでは? な発明である。

ちなみに特許文献中の図は犬型であるが、特許請求の範囲(≒特許権の範囲を示すテキスト)では犬型に限定されていない。

……図は犬、ですよね?

出願時の社名が「富士写真フイルム株式会社」なのもちょっとした衝撃である。

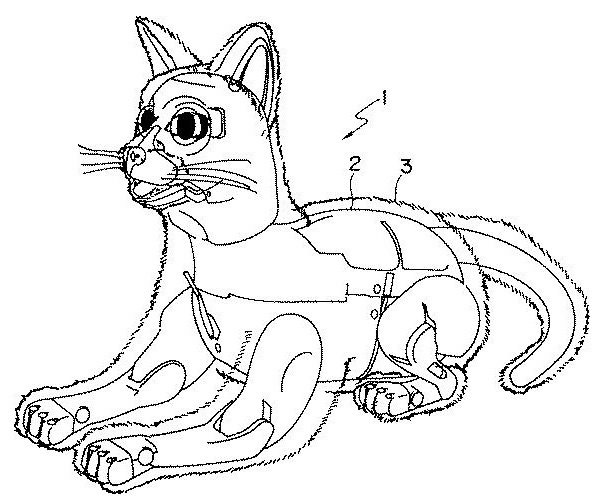

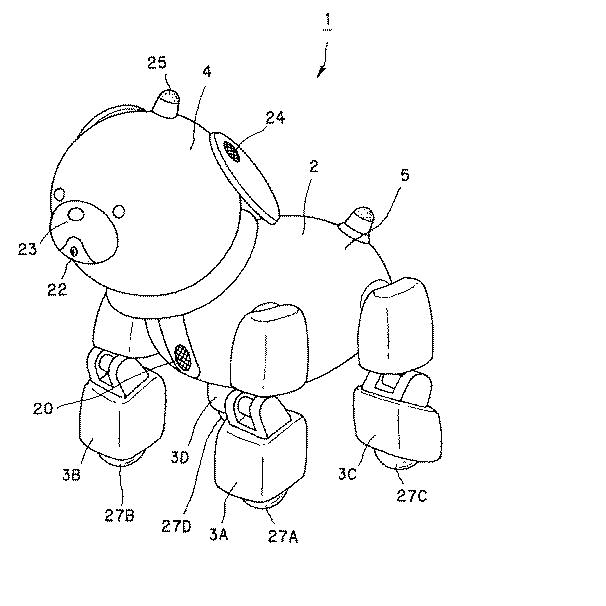

オムロンの、ちょっと怖いぞ!猫型ロボット

図をご紹介したかっただけで、もう満足なのだが。

オムロン社はこの年5件くらいこの動物ロボットの出願をしている。内容はボデーや音の認識など。一部は早期審査という、特許庁への「早く審査してよ」要望での審査を受け、権利化している。

まさか事業が……と思ったら、ありました。

「電話で予約受付」が時代を感じさせますね!

ネコロは2002年5月に販売終了、2009年3月にはサポートも終了したようだ。複数の特許権も概ね2008~2010年で年金不納によりなくなっている。

日本の経済

日本の景気は2000年の終わりから後退局面、2002年に底を迎えてからは回復に向かい、天井かというところで2008年リーマンショックで急落した。

2001年の出願は、2000年頃までの豊かな研究開発環境ですくすく生まれ育った発明についてのものも多く、しかし権利化された後リーマンショックや大震災の不況時には仕分けられ手放されてしまったものも多いやもしれない。

オムロンのケースが当てはまるかはわからないが、余裕ある時代のおもしろい活動の成果が、景気の冷え込みによって短命で終わるのは悲しいことであるね。

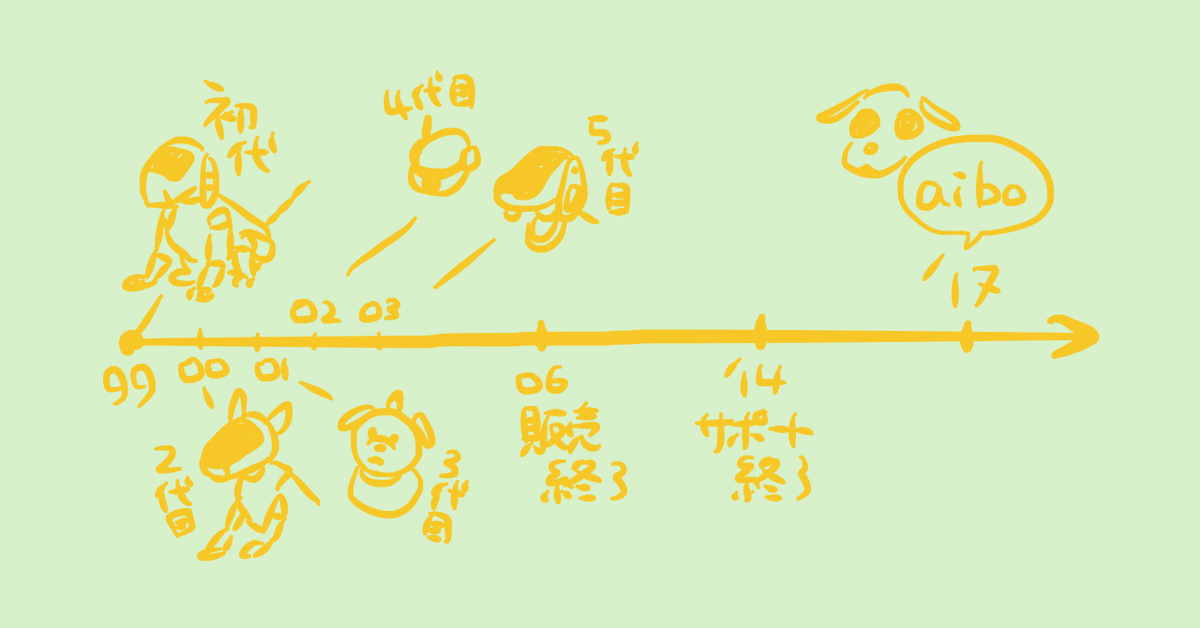

もちろん外せない、ソニー社AIBOさん

アンテナ尻尾、ほぼ初代そのままだ! ……かと思えば下図も。

パグ時代! 急に3代目になってしまった。3代目は2001年~2002年だそう。

立ち耳の2代目は2000年なので、2001年の出願にはもういないのかもしれない。(初代いたし、2代目のときの発明は初代の図で出されている可能性も結構ある。)

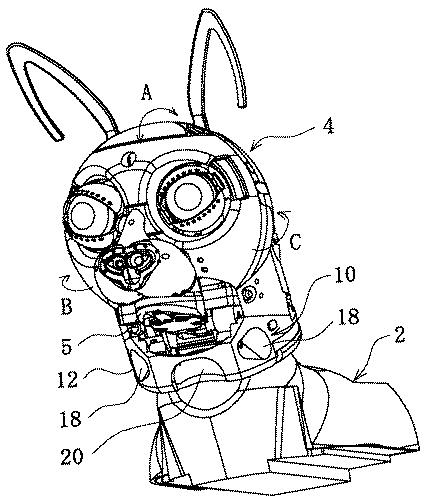

ソニー社AIBOさん……じゃない!

この年、ソニー社は数十件のコミュニケーションロボットぽい出願を出しているのだが、中にはヒト型もある。

開発に取り組んでいたものの世には出なかったのか? いやいや発表までされたものがある。

お名前はQRIO。2000年に開発を発表、2003年には「跳躍」「走行」の成功を発表したのに2004年には開発中止の事業判断と。

世知辛い。特許権も年金不納により20年待たず消滅している。

図面のロボットよりかわいいな! 見たかったなあ。

NICT 眉を動かして感情表現だ!

ロボットの眉の部分を上下・回転させて感情表現させる発明である。この特許権は20年の期間を満了して消滅した。特許権よ、お疲れ様!

図3~11がひたすら眉の位置違い画で、ぱらぱら漫画を見ている気分になれる。それぞれ「集中」「通常」「驚き」「悲しみ」「幸せ」「至福」「激怒」「怒り」「恐れ」の表情を示すものだそう。

ロボットの表情にご関心がある方は要チェック、また感情表現が苦手な方にはご自身の表情づくりの参考になるやもしれません。

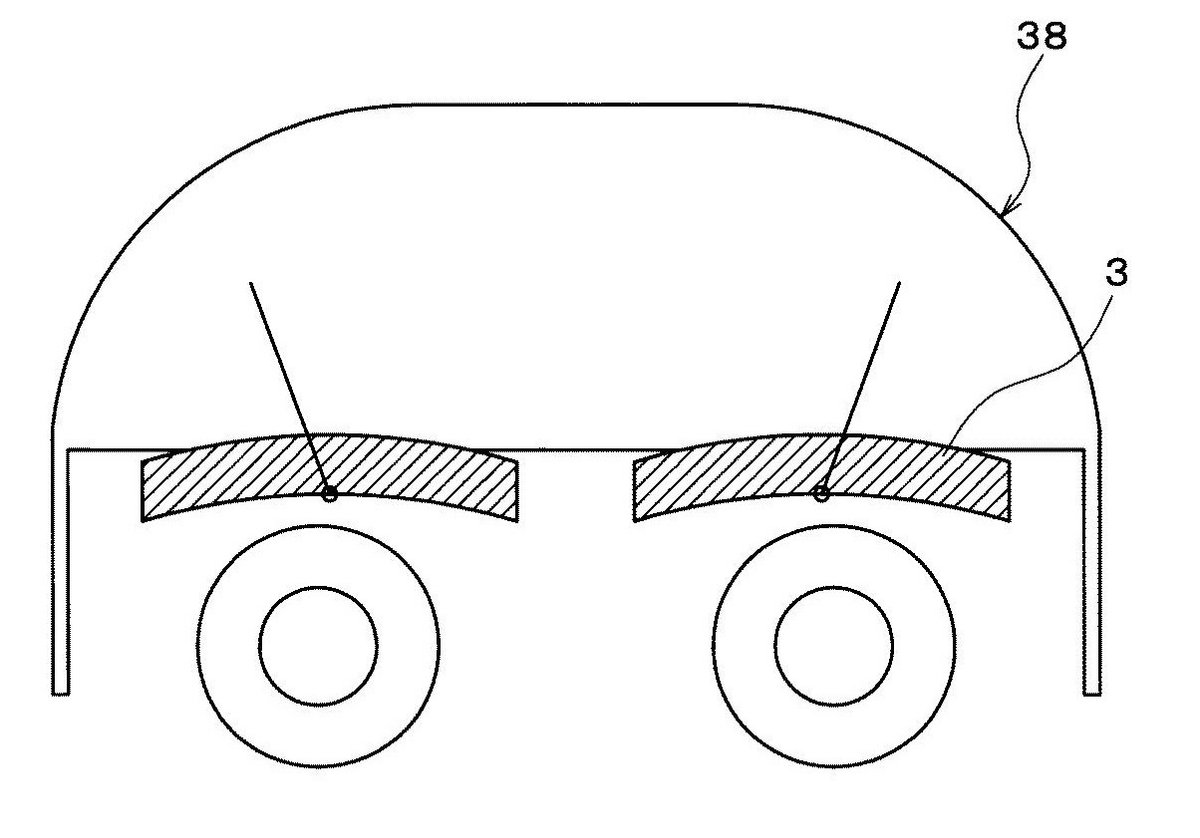

トヨタ社クルマも感情表現するよ!

クルマの状態に応じて、ボンネットやライトで感情表現する発明である。オーナが近づくと喜び、ウインクし。ガス欠には涙する。急な割り込みに怒り、乗客になだめられて戻るなどするという。

このような装飾的なものをつけるとしたらお高いクルマからなのだろうが、センチュリーやクラウンにと想像するとおちゃめすぎるね。

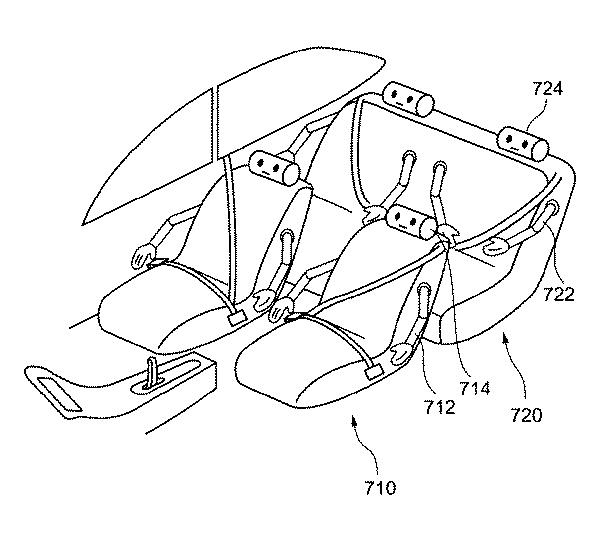

上記はクルマ本体が一つのロボットのようなものだが、トヨタ社は同年に、クルマの中に複数のロボットがいるようなものの発明も出願している。

シートロボットである。乗客の乗降をサポートし、着座時はホールドする。加速Gに応じてホールド力を調整する。心拍等から乗客の体調を確認する。適宜声掛けもするし、ときにエンタテインメントを提供する動作(なんと詳細不明)もするという。

こちらの特許権は2020年、満了まであと1年を切ったところでやはり年金不納により消滅していた。とはいえ19年強、お疲れ様です!

他方、ひとつ前にご紹介のクルマのフロントに表情つけよう発明の特許権は2011年で消滅していた。生かすか死なすか。企業の判断を見るのもおもしろいところである。

さて以上、ばらばらとご紹介しました。

図を楽しむ、当時を懐かしく思う、特許文献を読んでみたくなる。何かしら感じていただけたら幸甚です!

いずれも20年前。しかしそれほど古めかしさを感じず眺めたという方も多いのでは。もちろん仕組みの技術的なところはイマハムカシもあるのだが、「コミュニケーションできるロボット」、「走って跳んで、動けるロボット」、「ホスピタリティ溢れる便利なクルマ」、コンセプトや課題感は現代に通じる。20年ずっと進歩してきたと思うと感慨深い。

20年前はもの珍しかったロボットが今やだいぶ身近になり、見ること接することが増えた。進歩はこれからもと楽しみに思う。

お読みいただきありがとうございました。

筆者 @sylacwa

↓冒頭紹介の知財系ライトニングトーク参加記事

いいなと思ったら応援しよう!