パクられた?! と思ったときのSNS注意点

こんにちは、弁狸士のしらかわです。知財系もっとAdvent Calendar2024に参加すべく書いております。日付を勘違いしてもう当日で焦っております!

2024年もSNSでさまざまな知財関連の話が流れましたね。知財村(知財や知財寄り法務関連職)以外ではやはりクリエイタやビジネス主体からの「パクられた!」「パクりじゃない?」が話題になりやすいですね。

というわけで2024年印象的だった出来事をムニャムニャっと思い出しながら、注意点など(色々ありそうだから長くならぬよう制限時間を設けてその間)つらつら書き出します。

パクられたかもと思ったとき:SNSで指摘は危険

生みの苦しみを経たアートワークや、さまざまな苦労の結晶のプロダクトをパクられたとあっては、つらさ・やるせなさいかばかりか、怒りももっともではあるがまずは冷静に。

SNSなどの公の場で、相手の権利侵害を指摘するような発言は危険を伴う。名誉毀損や信用毀損、ビジネスなら不競法系のリスクもある。

相手方以外に知らせたい場合のよき発信は「侵害訴訟を**地方裁判所に提起しました」ですかね。または「私も**年にこのような作品を作ってました」等の表明くらいか。上手く立ち回れる一部の人を除いてはこのあたりか、何も言わないのがよさそうだ。

核心的なことは言わず不満感を表して周囲の声を引き出し、相手方が取りやめるなどの望む結果を得るような人が時々いる。かなり高難度なコミュニケーションだろう。

熱心なファンは真の味方とは限らない

熱心なファンにおだてられ、フラットな情報に触れず、正しい評価ができない例が散見される。多くのファンを魅了するようなアーティストで起こりがちだ。

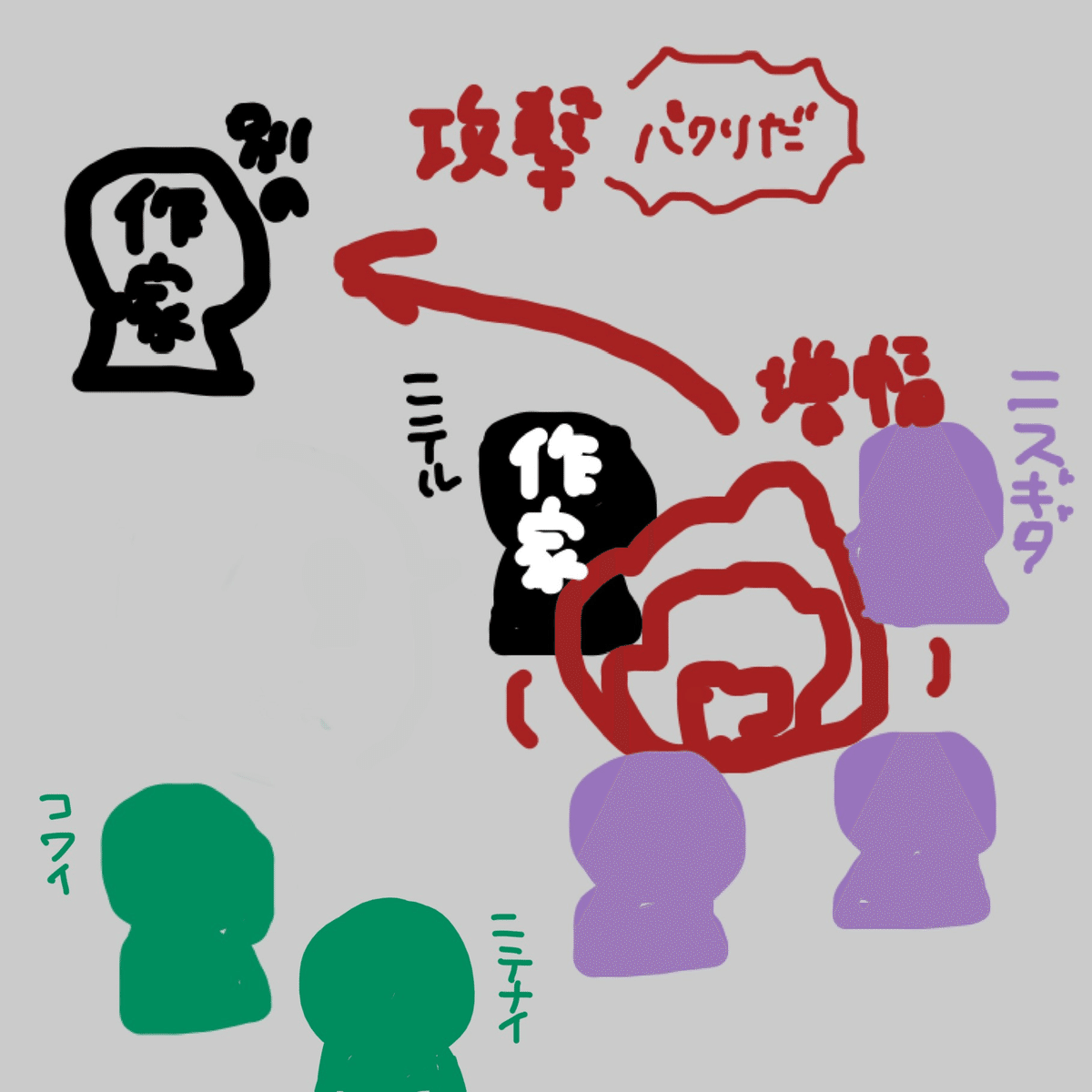

SNSは広しといえど狭し。作家Aとそのファンで同調し煽りあってしまう形になることがある。客観的視点が足りず過熱して、パクられ判断が妥当と信じて、相手Bを攻撃してしまう。ここでは賛同の声がいくら多くても皆A寄りの者である。この判断が妥当でないことも多い。

SNSはしかし広し。パクリは創作にかかわる万人の関心事で注目されやすく「Aとそのファン」の外の人、つまりA以外にBや他の作家C、D、、などを知る人やそのジャンルの歴史や他のジャンルに詳しい人の目に触れる。

そこで「似ていない」「Aより先例があるからAもパクリ」「似ているが独占されるべき内容ではない」の意見が出たりする。結果、大方からの見方が「オリジナルだと過信して独占しようとした傲慢な作家」や態度次第では「本人・とりまきが怖い作家」になってしまうこともある。

攻撃の根拠となる知財権があれば「外野が何と言おうと」なのだがないケースが多い(または妥当でないケースが多い)。だからこそSNSで吐露してしまいやすい面もあろう。

熱心なファンの振る舞いのリスク

ファンとして作者Aの悲しみや怒りに同調し過激化することがAのためになりにくいことは上述のとおり。

さらに、事態によっては作家にうとまれるおそれもある。中には上図のように、ファンとは“聖戦”的に結束をかためBを攻撃させつつ、外野には「熱狂的ファンを止められなくて私も困っている」なケアをするようなAもいる。「作家のために」は言い訳にならず、自分の行動の責任は自分にあることを忘れず、自分を大事にすべきである。

権利侵害の判断は容易でない

パクられ疑惑の際に「特許権や意匠権を持っている」「著作権がある」という人がいる。確かに相手の行為が権利侵害であればその制作や販売を制限できるだろう。ただし、権利侵害かどうかの判断は難しく、公的には裁判次第である。たとえ「絶対に権利侵害だ」と思っても、結局は冒頭の「SNSで指摘は危険」に戻るようだが黙って、専門家に相談し、相手方と直接の交渉や訴訟を進めるのがよい。そのつもりがなくとも自分に甘い判断をして突っ走って大変な目にあうケースも少なくない。

では時間のためこれにて。具体的な事例はあえて挙げず、結果ぼやっとしているやも。気になる方は何かでお会いしたときに訊いてください。

おしまい!

いいなと思ったら応援しよう!