シューマン Op68 子供のためのアルバム Album for the Young-2

2012.11.08 Thursday |

ペリのこと 小品のこと

以上、このツィクルスOp68という透明な床のあちこちに落とされたピアノコンチェルトOp54の残照についてのべたが、もうひとつ、主だって聞こえる気がするのは、楽園とペリ(Paradies und die Peri Op50)の名残である。Periの初演の指揮はメンデルスゾーンによってなされた。

http://ml.naxos.jp/album/GC08171 Paradies und die Peri Op50 (オイローパ・コール・アカデミー/南西ドイツ放送響/カンブルラン)

たとえば Op68-No21 Non Title にも、Peri の Leitmotiv やその展開仕様が見え隠れするように聞こえる。

Peri の Leitmotiv 自身、Beethoven の Sym4-motiv をどうしても想起させるものの、さらに飛浮感をただよわすRSchらしいたおやかな上下向をそなえた、このオラトリオにしごく似つかわしい線に思われるが、そのskylineの残像とその断続的な反行線(別な言い方をすると Part III: Verstossen! Verschlossen:追放、またしても門前払いだ のねじれとも言えようか)が、No21にも感じられるのである。

もちろん、このNo21 Non Title の終わりは、Peri-Part I Die Peri sah das Mai der Wunde、Part III: Hinab zu jenem Sonnentempel!,Part III: Dem Sang von Ferne lauschend, schwingtなどに現れる(このことはクライスレリアーナ論の最後にも記したし、※最近2016年度のop68とメンデルスゾーンについて、の記事や、ブラームス、ウェーベルンをかませた記事でも触れたが)メンデルスゾーンの存在とその死——1947年を巡る をも彷彿させる作品だと思う。

(そういえば No28 Erinnerung :メンデルスゾーンの想い出 自身も Peri の Motive やその変容 Part III: Verstossen! Verschlossen に通じるといえる)

※上記、シューマン(op68,op80 etc...)と、メンデルスゾーンとその死の前後、エリア(Elijah)等との関係についての太字部分について。最近の記事での補記(link http://reicahier.jugem.jp/?eid=49)を読まれたい...。

なおこの No21 は同時に、無類に美しい室内楽小品、Op70,73,94 などにも通じていよう。また Op56-2 も彷彿する。

また先に Op54 との密接な繋がりについて述べた No26 Non Title も、やはり Peri の Part III: Verstossen! Verschlossen、に通じる。

No24(刈入れの歌:Ernteliedchen ―― No20 田舎の歌 と No10 楽しき農夫 にもつながる曲だが)は Peri 最終部(Coda) Part III: Freud', ew'ge Freude, mein Werk ist getan に通じる。これは No33 Weinlesezeit,…:葡萄の季節… にもそのまま当て嵌まると言えよう。

No38 Winterszeit1 :冬1 には、愕いたことに同上 Peri のコーダと全く同じ形が登場する。

このことは、Peri の LeitMotiv そのものが Op68-No16 Erster Verlust(最初の悲しみ)と或る「同様の断片」から生じ――ちなみに同曲17小節以降の対位法的展開は、殆ど Peri の開始まもない展開仕様そのものである――、No38 Winterszeit-1:冬1 や、Peri の Verstossen! Verschlossen(またしても門前払いだ)、もしくは Peri's Coda へと 変容-展開していく音の軌道を垣間見せていると思われる…。

Peri's Coda は No17 Kleiner Morgenwanderer の、対位法の重厚さと足取りの軽い陽気さを兼ね備えた曲想にも通じており、これはのちにライン(Op. 97 Rheinische)にも通じていくように感じられるが、この曲を短調化し、付点の位置を調整すると、Peri-Op50 と同時にピアノコンチェルト Op54 も再現してくるのが、なんとも思慕をそそられる。

また Periと、No35 Mignon:ミニョン に関して、細かい話にはなるが、Op38-Sym1-Springともつなげてひとつ言っておこう…。

私にとってNo35 Mignon はこのアルバム曲集の中でとりわけ好きな作品のひとつだが、わけても印象的なのは、展開部(13-14小節)Voice1 ソーレ↑ーードシ♭ラ の哀しみである。イメージのもととなっているであろう平均律第一巻第一番の暗示的旋律線が天上からの促しに対する応答のようにひたすら上昇線を描くのとは反対であり、哀しい ‘妖精’ の描線である…。

この曲について、今あらためて遠い記憶を辿るように思い起こせば、RSch Op38 Sym1 春 nr2 の最終盤に、ソーレ↑ー という、なにか曖昧なさがしものをしているような管楽器によるみじかい問いかけ声(nr2はこうしてまるで放置されたように終わりをつげ、そして――表層的には――そのあとすぐこれの4度下から nr3 を起動させるようにもなっていく)がきこえたのだったが、それと同じ音型が、ミニョンに ソーレ↑ーー(ドシ♭ラ) という形で登場するのに気づいた(ここにはクレッシェンド・ディミニュエンドと sf の指定がある。

同じく印象的なソーレーの準拠は No37 水夫の歌, No36 イタリア水夫の歌などにもみられる)。

そんな断片は、どんな作曲家のどの曲にも転がっている、と一笑に付されそうだがそうだろうか。

私にとってシューマンのここのソ-レの、待ちもうけたような問いかけ、の印象はかなり強烈である…。そして問いかけた後のレドシ♭ラは同時に Peri の leitmotiv自身=ラソファミ…のSkyline にも通じているのである。この、Mignon(ミニョン)の展開部ソーレーードシ(ラ)を、Peri にも見出すならば、ソーレードーシー(ドラーソーファファー)が III Jetzt sank des Abends gold'ner Schein にあり、ソーレードーシー(レ)は III Dem Sang von Ferne lauschend, schwingt にもある(こうした線は移調すると Bach's Art of Fuge 未完最終曲と同じ。Peri については一部音楽の捧げ物との連関が言われることもありこじつけた…)。

どれもおぼつかなげの、かなり似たような雰囲気――問いかけ;待ちもうけたまま~ ――を醸している。音楽の表情というのはおもしろいものである…。

ソ-レ↑の形に準じるものとしては、No36 Italian Sailor's song :イタリア水夫の歌(ここでは上向が半音下で反行ソ-ド♯。一度目はゆっくりと-反抗的で-鋭く突き上げるように、二度目は余韻(自問?)のように、これが繰り返される。ここで半音下をとったことの代償=解決はもちろん、次小節の急き立てられるようなスタカートですぐに果たされる。ド♯-レ…)に登場する。

ただ曲想の素描という面から言えば、2003年度にも書いたかも知れないが No9 Volksliedehen:小さな民謡 の素描が出来るときには No36 Italian Sailor's song:イタリア水夫 も出来るものなのであろう。シューマンの頭の中はこのみじかい一ヶ月足らずの間、さぞ忙しかったろうと推察される。

ところでこの「問いかけ型」につなげて言うと、ピアノコンチェルトOp54 の nr2 終盤には、これと逆向きの、極めて印象的な、やはりおぼつかなげの呼び声のたぐい、ファー シ♭↓ が、これまた管楽器による場所に、ある(この契機もまた、十全に閉じられず、nr3 を呼び込むような形に聞こえる)。

nr2( http://ml.naxos.jp/work/138766 RSch-op54 01:07~01:11ところである )。

この ファー シ♭も、やはり Op68 ツィクルスのあちこち、宙吊り状態をあらわず諸作品に見いだされる。ただし具体的な旋律線としてではなく、声部を越えてむしろ背景に響きつづける仕方――たえずにじむような形――で。(No34 主題や、3つの Non title 26,30,34 ――など、どれもこれといったシニフィエへと着地せず宙に浮いている演習的な作品たち。)

また、準拠する形のものというとたとえば No37 水夫の歌。ここではソ-レ(上向)型と準ファ-シ♭(下向)型がvoiceを越え交代-共有される形によりモノフォニーで同時に描かれている。シューマンの問いかけ元素ともいえる ソ-レ や ファ-シ♭ ――それが時にはフロレスタン的跳梁となり、母性への訴えにもなるかとおもえば暗部から突き上げるような楔を打つスタッカーシモの鋭利さにもなる――及びこれらを契機にするか、2者を同時に組み合わせた多様な展開のインスピレーションは、シューマンという人間像の少なくとも一部へと、通じると思う。

※ついでにいうと、Op54-nr3 ヘミオラのところから数小節に現れるものの基いは、Op68 No34 Thema:主題 のデッサンへも同様に通じる。

※Op68-No35 Mignon:ミニョン は、全体的にいえば、Peri Op50 の Part II: Die Peri weint, von ihrer Trane scheintと次のIm Waldesgrun am stillen See、また Part III: Und wie sie niederwarts sich schwingt にただよう背景にシューマンが通した要素の展開に似ている。

---

etcetc..

---

2017年 追記

RSchumann's Mignon op68 Nº 35 は Beethoven's Mignon op75 Nº 1 に由来する♪

このようなことからすると、この曲集(Op68)が、メンデルスゾーンの死を経たのち書かれてもまだかろうじて常軌を逸していない?のは、表題通りまさしく子供のために書かれているのと、(そのことと不可分ともいえようが、あるいはまたメンデルスゾーンへの ‘想い出’ とも重なるのであろうが)幸福な体験や成功体験――(Op38)/Op54/Op50 ――をもたらしたものらと同じ基を、おのずからバックボーンとしているせいもあるのかもしれない…。

ところで、Op68 までは、裂割を免れかろうじて保たれていた常軌と造形感は、この後狂気をおびたものに転換される。この1年後のツィクルス、森の情景Op82である。op68 と op82 との間にある差異、おおきな転換点とは、おもに 根音の強調から根音の消去――構造の解体と、「世界」における超過点(健常-狂気の主従関係)の意味の交代であろう。

森の情景 Op82 は、第1曲からしてその狂気がはじまる…。小さい頃はじめて同曲集の冒頭に触れた時、この音楽を聞き続けていると自分は発狂する、と思っていたたまれず逃げ出したものだった。けして予言の鳥や

気味の悪い場所をはじめに耳にしたのではなく、この最初の曲(入口!)で、すでにそう感じさせられたのだ…。

森の入口――弱起の曲でないにもかかわらず、あそこにははじめから消失した時間がある(それは聞き手をはじまりの “ その前 ” へと呼び戻す)。その、前以て消去された瞬間とともに、おそらくはそれと同じ故郷から来るであろういぶかしさの聴取をおぼえる。たえずまといつく根音の無さ――底の飛沫化=黙示化。

Op68 まで、シューマンは特有の対位法の構築とともに、これと不可分な要素としての根音をロマン派のわりに基底とし、むしろドリブル効果(吃音や反省癖――背後の世界への病的振り返り/解釈症的意味付与=状況理解・強迫神経症的自己把持)などにより強調さえしていた。

ところが Op82 に至って、彼は――ある種皮肉な言い方になるかも知れないが――かれ自身にとって最後の救いの主であったその根音をも、ついに消しにかかるのである…。

根音の消却とは、そこはかとない だが あからさまな 深淵への開けとそれへの誘いである。それはけしてたしかめてはいけないと囁きつつたしかめるように誘う。ここに、沈黙が自然となりすました矛盾がある。それゆえに、この冒頭曲は、調性感のたしかさにもかかわらず、空恐ろしく魔的な響きとなる。

7曲目の「予言の鳥」の不気味さには、むしろまだしも救いがある。あそこには、形式によって――形式が身代わりとなって?――すでに保持された沈黙の象徴化がある。それは、物語が寓話と化すことによって帯びる確かさにも似ている。また、5曲目の「気味の悪い場所」では、調性の可変性という形で代行される病的形象の儀式的効果によって、当の生まな狂気そのものへの接触から、聞き手はかろうじて救い出される。

しかし、このOp82を転換点として、そこはかとない狂気は、あきらかに脱皮をとげ、露呈されはじめた…。

Op82 は、背景的には、Op68 の依拠がバッハの王道であるところの平均律――と私自身はどうしても思ってしまう、バッハ鍵盤音楽の本筋は平均律(基本的に条理世界-自由自律な摂理を主題)とフーガの技法(不条理世界-実存を主題)にあるだろうと――にあったのに比し、むしろパルティータや序曲系がメインとなっている性為もあろう。それが、シューマンの「幻想」との付き合い方に拍車をかけているところがあると思われる。つまり、正像でない世界との関係の結び方に影響を与えている、と…。

このとき、こういう事を考えざるをえない。バッハやベートーヴェンの対位法の常軌、その醸出する意味性における悟達の健常さ(彼らは根音を強調する、芸術の形式としても、また後者に於いてはとくに、政治的・状況論的意味に於いても)と、シューマンのそれとの関係。見方を変えると、現実世界と、悟性との関係とはなにか。疵を負った精神が、取り戻しがたいとともに更新されがたい過去や(じつは他者以上によく・つよく・深く『知って』もいるが、それだけになお)正視できにくい現実の歪像(幻想/幻景)を、切実に追うさまが、芸術表現として呈されたときの、世界「という」形のとりかた、“世界の狭歪”である…。

Op68の意味、またシューマンと、バッハの音楽の関係…。また、ベートーヴェンとの関係…。

ただひとつ、これを考えるとき、(クライスレリアーナ論でも述べたが)シューマンの音楽とは何かを、あらためて思わざるをえないわけだが、その際シューマンの音楽のもつ、ニュアンスの名付けがたさの帯びる<誠実さ>について、ひとこと触れておきたい。

たんに(ドゥルーズ風に言う)“逃走”線――この、状況に対し責任主体を定立することから不断に己を遠ざけるとも解れる、ともすると不誠実な言葉には、私自身はしばしば首肯しかねる――というよりはむしろ潜勢性のゆたかさと深み、いいかえれば<表層的な!>「何ものかであることの拒絶(P.ヴァレリ)」、より深層に潜む真理へと向かう、そしてより普遍的な主体へ<*到達しよう>とする遡行性・坑穿性・憧憬性の能弁さ、それらの奥行き、深刻さと厚み、シニフィアンスとしての純粋度(=名状しがたさ)etc...を考える時、もとより持っていた素質であろう対位法的進行と、自覚的に取り組んだバッハ的半音階進行の音楽性の模倣は、功を奏しているとは、言っていいだろう。(それが同時に彼の狂気を彼自身の人生にいっそう近づけたとも言えるかどうかは別にして…。)

*到達せんとして到達『できない』 / ~し損ねる、というニュアンスの表明と、~から逃走する / “ 逃走 ” 線を描く――根をはることを避ける、というニュアンスとを、私はやはり区別したい。(また、そうでなければ、他方の彼の執烈な楔の打ち込みの意味を理解することができない…)

その 未到 / 到達すること-が-できない、 のニュアンスの強調のなかには、たとえ、ある種の(確立されるべき)主体としての未熟さがあろうとも、それと、状況における責任主体からの逃避という不誠実さ――状況、その舞台は、ベートーヴェンが全生涯をかけて証したように、そして彼以降の音楽がおのずとそれを問われてしまうように、政治・社会問題であろうと、表現行為であろうと変わりはない…(少なくともシューマン自身はそう感じとっていた)――とを混同するのは、やり切れない。

だからこそ私は、表現力に於いて、強度だけでなく、やはり質――表現行為の際自己承認する(我)の純度、「私=主体」とは言い切れぬ不透明さのただ中で責任を取らされる準-自我の純粋さ――の問題をあげたいのである。この事象への問いなしに、私は同時にシューマンの、バッハやベートーヴェンへの、そしてこの意味に於けるある種の同胞シューベルトへの、敬愛を語ることはできないように思う。

ただ、シューマンのその B-A-C-H の学びなどに代表される半音階進行が、バッハと同じ境地や精神性を彼にもたらしたかというと、実際、そうではない。バッハ自身における半音階進行、たとえばB-H間の着脱運動によりじつに効果的に達せられている、**東洋的無の醸成とか、悟境におけるふとした転位(shift)etcetc..という面についていえば、シューマンの場合、そのようなものにはなるわけではない。

**…これらについては、同2003年時の(もちろん、当時は少なくとも日本においてはもっぱらバッハのキリスト教的側面がすぐれた研究によって強調されていた。このような世相において、バッハの音楽に仏教的な悟境やら東洋的無やらを感じる、などという突拍子もない感想を述べることに甚だしいプレッシャーを、当時感じてしまった心境を想像して戴けるとありがたい)、自分のwebサイト日記に記してあるので、追々こちらの記事にも、別途記載していきたい。

そればかりか、およそ別のもの――「問いかけ」、「待ちもうけ」たまま(A.ジッド)、永遠に閉じられることのない迷彷的な何か、浮遊する何ものかへとなるのである…。

それはこの曲集に於いても、主題( No34 Thema )なるものと、3つの無題作品( Non-title No 21,26,30 )といった、B-A-C-H の試みにも現れはじめている。

芸術表現には、或る種の抽象化は必要とされるし、またそれが個性の現われともなる。なるほど、たとえばベートーヴェンの後期SQなどに典型的にみられるように。

ベートーヴェンの後期SQについていえば、あれらのモティフには、厳粛で絶妙なる抽象化(シニフィアンとしての淡さ;どのシニフィエからも遠く殆ど平等に漂う距離、とも言えるものがある。とはいえあそこにもじつは、某シニフィエの残影、といったものがもちろん、ある。そしてメンデルスゾーンもシューマンも、彼ら自身のSQに於て、その影の正体を理解していた。が、メンデルスゾーンの場合(sq-Op2)、そのシニフィエを如実に装填したまま再度ベートーヴェン晩年のSQを自分流に実践しなおしたのに比し、シューマンの場合(SQ-Op41-1)、その(暗黙に見いだした特定のシニフィエの)影の「消し去り方」をまで後期ベートーヴェンから学びとり、<ロマン派的>にではあれ、ベートーヴェンの意図と精神をできうるかぎり尊重したまま、その抽象化保持の手法を踏襲しているようにも聞こえる。つまり抽象化されてもなにがしかの根は残るのだし、それ(根の影、またその残し方/削ぎ落とし方の帯びるシニフィアン)なしにはダイナミックな運動の展開、状況との関係と超脱の変化etcetc..はもちろんありえない。

芸術に於ける抽象性の問題は、音楽のみならず絵画や文学にも通用するものであることは間違いない…。

たとえばノヴァーリスによれば、ゲーテは「類まれな厳密さで抽象化しながら、同時にその抽象に見合う対象を…作り出す」のだと言う。が、そこで芸術家に問われるのは、その抽象化の手法の熟達さと同時にその帯びる意味であるだろう。

特にバッハ以降、音楽が(宗教性とともに、否むしろこれと不可分な仕方で)実存性を帯びはじめ、ベートーヴェンに至っては政治性-折衝性すら濃厚に語りはじめた。ベートーヴェンの音楽とは、冒頭にも述べたが殆どの作品が、ある観点から照射すれば状況論的運動性の音楽でもあるとすら言えるだろう。そうした音楽以降にとって、表現に要求されはじめた重要なことは、すくなくとも急所に於いては具体的状況の素描を露わにし、時にはそこに斬り込むこと、ないし楔を打ち込むことだといえる。別な言い方をすれば、大事なのは、諸々の音楽的主体にとっての原点=実存性、世界に内「属」するその仕方・状況づけられ方を、表明することだろう。

そしてその際、その音楽的主体の原点を、排除するような運動性がもし、創り手によってその表現の中に――無意識にであろうと故意にであろうと――しのび込まされてしまっているとすれば、それは或る意味、敵(死)と通じてしまいかねない。

シューマンのOp82やシューベルトのナポリ6度の多用などに見出せる根の消去・根の転遷(旋転)は、やはり生を肯定する志向性から見るならば、ある意味狂気であり、空恐ろしい…。

「どうにも根を下ろしがたい」という表現のリアリティとしては、こんなに成功した音楽もないのだろうけれど。

表現に於ける遡及的歩行と運動は、急所では根の削ぎ方を余程注意しないと、どのみち敵陣地へみづから招き入れられるようなものだ――言ってみれば、蟻地獄へ落ちる。後ろ向きで…そうして死や、専制的なもの、ファシズムに再び出くわすのは必至となる…。むしろいかに己が敵陣地で闘わず、杭を打ち込むか、連れ去られるのでなく、こちらの土俵(phase)へと舞台を持って行くか、闘争=折衝していく運動のダイナミズムを展開していくことも、弁証法の冒険の、ひとつの醍醐味ではないだろうか。(もし「生」――生き抜くことを、あくまで肯定した場合)

いずれにせよ、根の削ぎ方 もしくは逆に 楔の打ち込み方 といったものは、表現行為に於いてしばしば能弁である…。Op82 におけるシューマンの根の消去、そのありようが、シューマン自身とその運命にとって好運なベクトルを帯びているとは思われない…。(そしてもちろんそのことと、好き嫌いは全く別の問題である…。)

長い間脱線したが、ともかくもそんな風に Op68 の実践ではまだ無邪気さをも残していた「バッハ的」試みにつきまとう “ こころもとなさ ” は、次第により幻想的で、無気味で?、時に寓話的で、魔性を帯びた何ものかへと、シューマン自身の中で変質していく。そうしてそれ以降は、そうした浮遊性が、かつては “ こころもとなさ ” であったところのものが、ある種異妙な “ うつろさ ” を帯び始める…(そうして次第に地上的存在であることを拒否してゆく…。)

http://ml.naxos.jp/work/273753 (7 Clavierstucke in Fughettenform, Op. 126)

うつろさ――

こころもとなさ から 異妙さと無気味さ、そして 晩年のうつろさ への変質。こころもとなさ(Op68 3つの Non titles , Thema) が 根音の消去または薄弱さにまで至り、ときに調性逸脱をもいちぢるしく予期させ(Op82)、狂気を帯び(同Op82-4,7)、 やがてうつろさへ( Op118,126 etc..)、というわけである…。

ローベルト・シューマンの場合、たしかにそうしたバッハ的なものの実践は、たとえばベートーヴェンによって晩年に果たされたような無類の音楽的抽象性を粗描することに、徹頭徹尾成功するのでもなく――とはいえ繰り返すが、SQなどにみられるように、当時の若きメンデルスゾーンとの比較でいえば、ベートーヴェン後期からの学びに於いても、その抽象性、特定のシニフィエをまとわぬシニフィアンそのものとしての純度/何ものにもなり切れなさ が、より保持されているとは、理解している――また調性逸脱をひとしきりほのめかしながらも、その***完全な逸脱には、ついぞ至ることもない。

***…(但し、この後に書かれたもうひとつのツィクルス「森の情景」での、ことに「気味の悪い場所」「予言の鳥」の試みは、別格と見るべきだろうが。)

かといって、ロマン派のさなかにおけるバッハの再来として――言ってみれば殆ど健全な?――悟境へとひとを誘う、こともない…。

むしろ何かますます詩性=魔性を帯びたものへとかれ自身を至らせ、次第にしばしば狂気をすら包み隠さぬ何ものかになっていく。

シューマンの場合、B-H 着脱運動の、一種の霊的成果ののちに「超越されたもの」が、いったい何と何との境界であったろう?

それは、いかにもバッハ的な悟達の洋の東西の超越でもなく、かといって後期ベートーヴェン的な彼岸と此岸の超越でもなく…ではいったい何と何との境界なのかについて。

op68まではバッハ的技法の古典美によってぎゅっと凍結され最後までかろうじて閉じ込められていた何かが、op82では、ついに“殻を破り”生身が脱皮してしまった。そうして(影/退隠であるべき)それ自身が音楽的主体になってしまった。いわばop68からop82への転換には、重要なものの裂開がある。アラベスク-最後の古典美 から グロテスク-アラベスクへの逸脱、狂気の現出が聞こえるのである。

もちろん、シューマンの狂気ははじめから存在していたのであり、そこここに見え隠れしていたのも事実であるし、逆にどんな狂気の現露の裏にも、作曲家としての健全な、実験的=実践的自我の裏打ちがある、というのも「表現」の成り立ちとして真実ではあるが、やはりそれでも、ああとうとう露出したと思わざるを得ない転換点が、あるように思われる…。

そのことの意味は、音楽的にはたんに調性逸脱の試み、もしくはその示唆に富んだ契機、ですまされるかもしれない――これ自身十分すぎるほどの仕事であり影響力である――が、「この作曲家」本人の精神の内実としてはもっと肉の厚みをともなう重い意味がある。

-------------以下メモ-----------

http://ml.naxos.jp/work/265158 (6 Fugues on B-A-C-H, Op. 60)まだ模索段階。そのなかでの複声部によるバッハの学びからなにがしかシューマネスクなものの浮上の探究。

☆この最終曲には次作品Op61-Sym2最終楽章コーダに繋がっていくのとほぼ同型のスケッチがある。Op61-Sym2においてはこのバッハ演習(Op60)から生まれたエサンスを、あのなじみ深いベートーヴェン(遙かなる恋人)へと合体させ、それまで危機的な苦悩のうちにも焦憧してやまなかった遠い彼方を、ついに此岸へと到らしめるのである。

☆余談だがこの頃シューマンはペダルピアノのための曲集やスケッチも残している。秀逸なop56,また20代に作曲したピアノ曲の旋律や性癖をふたたび採用したかに聞こえるop58など。

----------------------------------

シューマンにおけるバッハ演習―― B-A-C-H の試み、または対位法

参考】

B-A-C-H? Schumann -7 pieces en forme de fughettes op 126

http://www.youtube.com/watch?v=Lp2SOp1m95I&feature=player_embedded#!

Reine Gianoli (1974)

うつろ Schumann Sonata for the young, Op.118

http://blog.livedoor.jp/bachelor_seal/archives/10336739.html

寂寥 Schumann - 5 Gedichte der Konigin Maria Stuart, Op.135

http://a-babe.plala.jp/~jun-t/Schumann_Op135.htm

http://www.youtube.com/watch?v=hzV24LfcR28&feature=player_embedded

例外的に勇壮、しかし晩鐘的? Schumann - Provencalisches Lied Op.139 Peter Anders , 2. Upload

http://www.youtube.com/watch?v=E_p_5p7FO5I&feature=player_embedded#!

あまりにも清澄、たんなる霊性が醸し出されるのでなく、“肉の厚みをともなったままの清浄さ”が、心身ともに天上へ行ってしまったことをparadoxicalに物語る…。霊性が、“ 身体をまとい続ける!? ” こと、幽体離脱しないこと――これこそは、シューマンと、その影響を受けたフォレとの決定的差異であるともいえる。

Schumann - Four Double Choruses Op. 141

http://blog.livedoor.jp/bachelor_seal/archives/10455489.html

ノヴァーリスに、このような言葉がある( from @Novalis_bot on twitter )霊となった人間は―同時に、身体となった霊である。もしそう言ってよければ、このような高次の死は、通常の死とはなんら関わりをもたない―それは、変容と呼ぶことができるようななにものかであるだろう。 『フライベルク自然科学研究』

シューマンの晩鐘抄録とは、まさしくそれである…。

op141 op147 op148

たしかに上記のような晩年のシューマン作品を聞いていくと、これらに多大な影響を受けたであろうフォレとの連関とともに、相互の違異について考え出してしまう。

フォレの場合、調性の浮遊感とともに霊性のみが現出し、身体性は失われる(消失すべきものとして地に残される、あるいは逆に地に忘れて来てよいものと承認される?)のであるが、シューマンのはたとえ対位法進行はおろか半音階進行中でもちがうのだ…。その音楽は肉の厚みを帯びたままでいるので、“ 身体ごと ” 天上に持って行かれる、もっと言うと、もう天上に行ってしまった心-身が、地上の追憶としての亡骸(もぬけ)にむかってうたい・語りかける…、それは殆ど、透明な熱――それはもう白熱(シューベルトのミサ曲)すら通り越している――を帯びつつ見下ろしながら語りかけている、という感じだ。

ミササクラ Missa Sacra Op.147 1852 清冽なる狂気(パラドクス)

http://blog.livedoor.jp/bachelor_seal/archives/10541356.html

レクイエム Requiem Op.148 1852

http://www.youtube.com/watch?v=kpEAenSKshk&feature=related

(ミニョンのレクイエム&ミサ曲ハ短調(ミササクラ)のカップリングでコルボ指揮のCDが出ています。)

こうして聞いてくると、おのずとこうした言葉が口を突く…。

シューマンは生前(1852)に身の浄めを終えていた。橋の上から大河へと身を投げるより前に…

2012年にFGやtwitterに投稿したものを所々織り込んでいます。また、最後になりましたがシューマン楽曲のLink先の皆様にお礼を申し上げます

op64についての印象変化。

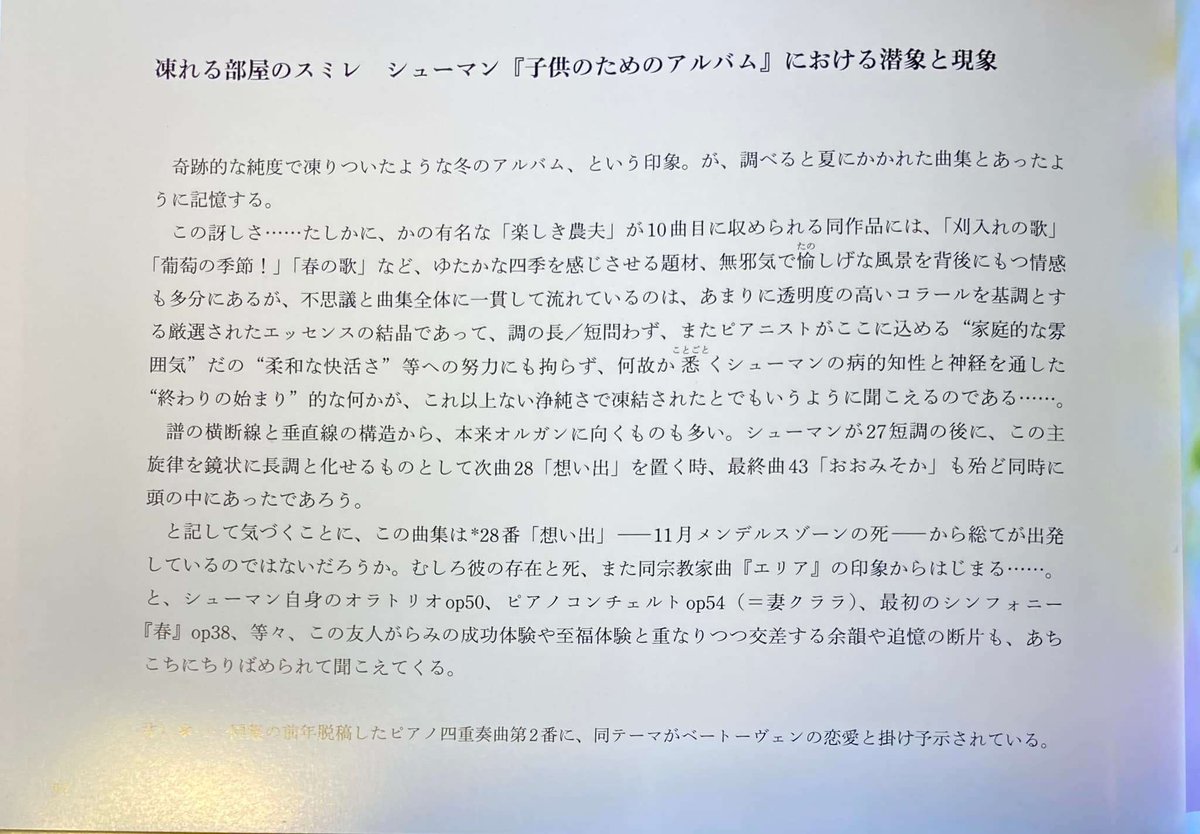

長い間無意識に、ただ一番から順繰りに書かれたかのように(もちろんやや錯綜した曲同士のスタイルやテーマの関連性=変奏は意識してはいたにせよ)思い込んでいたが、むしろほぼ中央に位置する或曲=op64-28が、殆どすべての発出点であり曲集全体の雰囲気を覆っていて(=創作の動機)、またそのことがたいへん馥郁たる意味を帯びて他作品にも影響を与えているのではないかと、ここ数日で思い至る。

一番最後の曲が その、ほぼ中央に位置し全ての遡行点になっている曲の、『裏返し』(上下鏡状)になって全曲集が終わってる!!

なのでもう、この推論はほぼ確定と見ている

ただ、ではその 核となるほぼ中央の作品自身――no28(すべての遡及点 曲集の作曲動機、メンデルスゾーンの思い出)――は、どうして出来たのか。

あるいくつかの作品(op54,50,80など)に遡行しなければ、というところ。

op64-no28 メンデルスゾーンの思い出 は、最後の曲 op43大みそか と、ちょうど裏返しの関係、上下鏡状にある。

メンデルスゾーンの死は前年11月であった。子供のためのアルバム最終曲 おおみそか はそれを回想しつつ、シューマンはその一年(曲集全曲)を終わらせる。

Web上で調べるうち、1847年に作曲、とされる ピアノ四重奏曲 op80 -no2 の創作が、メンデルスゾーンの死(1847/11月)の直前である可能性が浮上。47年、年内に急いで書かれた可能性が高いかもしれない。

ただ、このこと――op80とop68-no28との関係――を論じるのに、同時に

ピアノコンチェルト op54を聞いておかなければならない、という気がする。

https://www.youtube.com/watch?v=Ynky7qoPnUU

なぜなら、”最も良い仕方で”、メンデルスゾーン(op68に見てとれる彼のイマージュ)とクララ――しかもこれは、Beethoven 遥かなる恋人 op98に映し出される形――のイマージュが重なり合っているから

さらに 愛妻クララへの思いに満ちた、このop54のピアノコンチェルトをきいているとやはり、

op68 子供のためのアルバムという曲集の全ては、no28(メンデルスゾーンとその死・メンデルスゾーンの思い出――彼の指揮で成功したop54の初演、そしてクララの像。彼女とともに形成しえた家族etc…――から発しているのではないかという仮説が浮上する。

つまりメンデルスゾーンの思い出とはすなわち、この曲想を包むぜんたいですらあり、よってop54の余韻がop68-no28を含みながら同曲集のあちこちに漂うこと――3つの無題作品を筆頭に。

という既出の印象に、いまあらためて還帰する。(2016/12/09)

【関連記事】

いいなと思ったら応援しよう!