和綴じ本をネチネチ製本するよ!

こんにちはおたくです。二次創作と一次創作BLをやっており、同人誌を出す時のスタイルは『自分から自分への啓示に従う』です。

啓示が来たので、自分で和綴じをすることになりました。

去年6月にこういう本を出しました。↓

封帯に切り取り線が入っており、切るとチケットになる仕様が気に入っているのですが「切れない(精神的に)ので少しずつずらして外した」という報告が入り、思いました。

「じゃあ……ほんまにもう何らかの手段で入手した状態から変えないといけない本作ったらどうなるんだろう!」

しかしまあ忙しかったのでそれはそれとして忘れて数ヶ月が経ちました。そして年始になりふと思いました。

「糸を解かないと読めない推しの本があるべきである」「それは和綴じである」

なので作りました。

こちらは行動開始直後ひとに説明するため書いた図です。ほぼ最初からこれがひと塊の啓示として降りて来ており、なので物理的に困難な点(白くてぶわぶわに厚い紙に蝋引きした見映えがそんなに良くなかった)(持ち込みオンデマンド印刷をしてくれるところが変形サイズに色刷り不可だった)以外はそのままです。

では、やっていきましょう。

1.見返しを発注する

真っ白に銀刷りの表紙を開くと見返し仕様で真っ赤に模様が刷ってあるのは確定していました。

小数ペラ紙印刷受けてくれるところで好きな印刷所……プリンパさん(ディープマットかビオトープ)プリントウォークさん(タントN55)レトロ印刷さん(コニーラップレッド)……

コニーラップレッドに灰色系と決めました。決めた瞬間コニーラップのレッドが廃盤で在庫限りでそれも僅少だと気付いたのでまずこれを注文しました。

サイズは、私が「このカプで書き下ろしの本を出す時は極力105mm*175mmの新書!」というこだわりを持っていたものの、和綴じの新書はあまりに書ける範囲が少ないため175mm*175mmの正方形にしました。

このサイズのためにこの後ずっと苦労するし、関わった色んな人に「このサイズは……?」と訊ねられることとなります。

刷り上がりはこうです。変形サイズ余白なしのため、一番大きいJ1サイズ、インクはにびいろ、これを20枚×2種です。

にびいろ……思ったより灰色に出なかったけどかわいいのでOK!

2.表紙とカードを発注する

表紙は絶対素朴で無垢な白に銀一色と決めていたので、グラフィックさんかプリンパさんになりました。

アラベールが使いたかったのと、箔押しカードを同時注文して同梱で送って欲しかったのでプリンパさんです。

今まで箔押しカードはコスモテックさんやLEDAさん、箔押し付き表紙はSTARBOOKSさんだったので、ちょっと箔押し荒いなー……と思ってしまったのは事実ですが、低価格かつ四日でプライク箔押しが来てすごい!箔押しで針ってかわいい!

3.糸を発注する

何故糸にこだわるかと言うと、推しは目と口を物理的に縫われて盲目かつ口を聞けない状態にさせられており、食事も流動食というキャラだからです。

推しの縫い目は縫っているものが皮膚と癒着してグロいことになっているらしいです。かわいいかっこいいですね。あと推しは推定白人です。なので綴じる糸はピンクベージュにしました。

見つけた「太さがちょうど良くて、色がいい感じでピンクベージュっぽくつややか」な糸を買ったら600m届きました。一生ピンクベージュの糸に困らないです。

これにもっと質感を足したいので蝋引きをすることにしました。糸の蝋引きのしかたは調べてもらえば分かると思うのですが、白い蜜蝋の小さな塊が要ります。そんなものまた通販……。

持ってるわ蜜蝋。早めに回収されるアイテム系伏線ですね。ただ糸用の蝋じゃないし初心者なので本当にちゃんと蝋引き出来たかは謎です。ちょっと質感をプラスしたって感じでした。

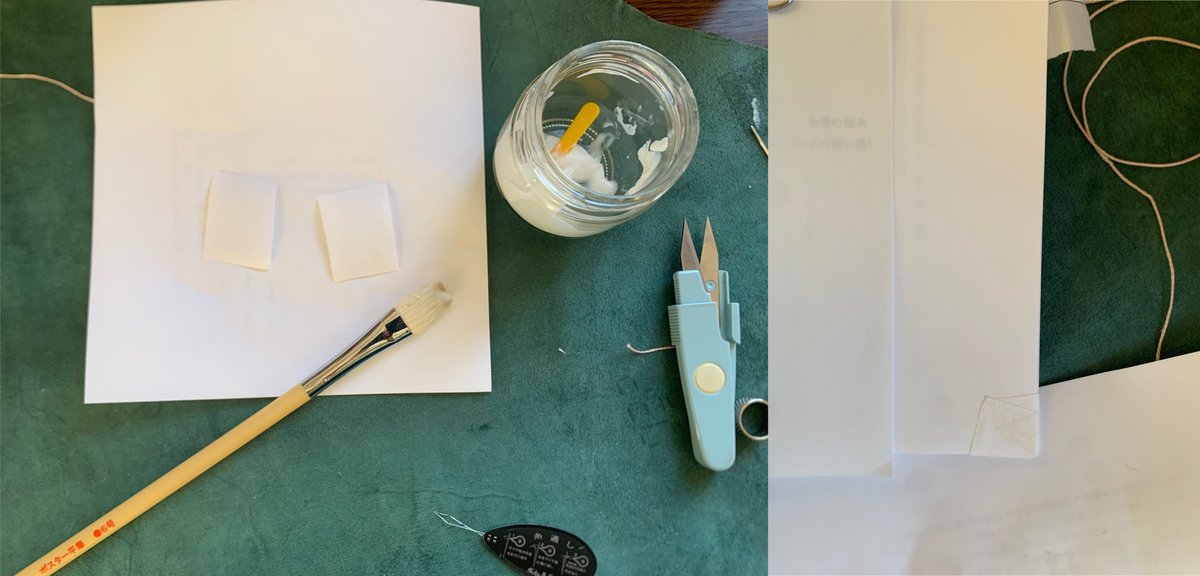

これらの作業をしながら和綴じの練習をして工程を検証して行きました。

・貼り見返しは(私の発注した紙の場合)波打ちが出るため、スティックのりでやる

・角切れはあったほうが良く、角切れにはボンドとフエキノリを混ぜた製本勢御用達のりが適している

・画像ソフトで実寸の穴開けテンプレートを作成、コンビニの光沢紙プリントで出力して使うと安定する

などです。ちなみにこの練習台も本番と同じサイズでやるべきですが、中途半端な変形サイズのため、スライドカッターで二回紙を切らないと一枚の練習用紙が作れないというやばい手間でした。全部切ったよ!

原稿も書き終わりました。上記を原稿がない状態でやってたんかい。

4.本文を作成する

本文は、表紙と同じふわふわざらざらの手触りで無垢な白がよかったため、同じアラベールの70kgを使用しました。

アラベールの70kgに……私は和綴じをするなら絶対本来の和綴じの頁作り(本文が片面にしか刷られておらず、小口側が山折りの折り目)にしたかったため、通販印刷所でうまく頼めません。

紙問屋の竹尾さんで紙を変形サイズ250枚買いました。竹尾さんの店舗は神保町にありますので、店舗受け取りにしました。

秋葉原制作所さんというおたく向けワーキングスペースでコピー本作りを手伝ってくれるそうです。持ち込み用紙代なし!神保町から紙背負って歩いて行きました。

5.やっていく

やっていきます。まずは貼り見返しと表紙を貼り合わせ、のりを乾かしつつ本文用紙を250枚半分折りします。(絶対にまとめて折ってはいけない)

糸は1m弱くらいの長さに切ってから蝋引きをしたものを前もって40本ほど作りましょう。

本文を綺麗に揃えてクリップで固定します。これ以降クリップへは絶対に反故紙でワンクッションを入れます。また、糸で縫い始めるまでクリップは2つを1セットで使い、どちらかは必ず紙を固定している状態にします。

柔らかい和紙で角切れを入れます。これは正しい入れ方じゃないしすごく汚いんですが、とにかくこれをするしないでこの後の作業での負担がかなり変わるのでやります。

裏表紙と表紙と穴開けテンプレートをクリップの間に追加してドスドスーと穴開けましょう。角切れがあるとこの時ずれにくくなります。

ちなみに、ここまでのどこかで『本の中央へ来る頁』『その頁中央』へ細い紙を挟み込んで少しはみ出させておくと色々楽です。

後はテンプレートを外して縫っていくだけです。縫い方はちゃんとした動画を見た方が分かりやすいです。あ、前述の『本の中央へ来る頁』『その頁中央』へ細い紙を挟み込む。をしておくと、針と糸を繰り出したり終わりの結び目を作る時のガイドになっていいですよ。

小口側はブランケットステッチを採用しました。解きやすくて見た目にも対照みがあるので。

というわけで出来ました。「口を縫われていて作中一回もセリフがない推しの視点(目は見えない)が、糸を解くと読める本」です。

やっていくとやっていけます。よろしくお願いします。