【機上の空論】陸海空を制する乗り物

飛行艇のスタイル

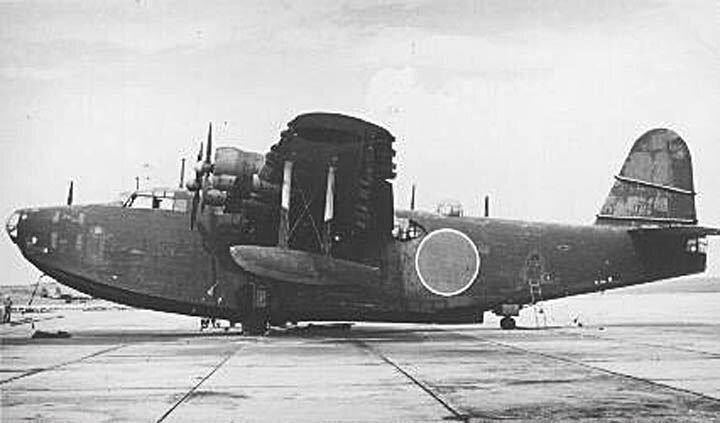

この写真は1941年から1944年に川西航空機が生産した「二式飛行艇」で大日本帝国海軍の飛行艇です。

飛行艇の離発着は水面なので、滑走路に関係なく条件を満たせばどこに出る降りることができます。

川西航空機は現在の新明和工業の前身となる航空機メーカーで、新明和工業は災害救援機メーカーとして有名な会社です。

●新明和工業>>

「陸上に敷かれた滑走路を起点に空に飛び立つのが飛行機」という定義を超えて、どこからでも垂直離発着可能な乗り物として「空飛ぶクルマ」に注目が集まりますが、100年前に別の意味で離発着の前提が異なる「空の乗り物」が存在したことは注目に値します。

浮体式ポートというニッチゾーン

「東京ベイeSGプロジェクト 令和5年度先行プロジェクト」において、空飛ぶクルマ用浮体式ポート案が採用されたニュースを見て、「目から鱗」を感じたのは海でもなく陸でもない浮体式ポートをバーティポートに活用するというアイデア。

空飛ぶクルマの外観を何か生き物に喩えるとしたら「アメンボウ」ではないかと思うのですが、水上を滑るように移動する彼らは飛ぶこともできるとのこと。

MaaSの分野では陸・海・空の連携が重要なテーマですが、浮体式ポートという「ニッチ空間」を活かせば、空飛ぶクルマの可能性が広がるような気がします。

●●両用という発想

世界各地でこんな観光バスを見かけたり、実際に乗ったことのある方は多いのでは?

陸海空3エリアの横断型モデルとして「水陸両用」バスが存在するわけですから「空陸両用」と「海空両用」の乗り物があったしかるべき。

そこに「空飛ぶクルマ」を重ね合わせると、以下のニュースの捉え方も変わってきます。

地上モードと空中モードを自由自在に切り替えられる2分割設計の「XPENG AEROHT」もクルマと飛行機のハイブリッドモビリティと紹介される「Switchblade」も空陸両用乗り物です。

航空母艦は浮体式ポートの拡大版?

では「海空両用」の乗り物は何か?という問題。

水面発着の飛行艇はあっても船のように海上を移動するものではありません。

離島や半島など社会課題の多いエリアの乗り物として物資輸送の小さなボートがそのまま空に飛び立てれば…というニーズは考えられますが、そのようなモビリティのニュースは目にしません。

そこで着目したのが「航空母艦」。

多数の航空機を搭載して概要を移動し、目的地に近づいてか艦上発着を行う空母システムは軍事用に開発されたものですが、海空連携交通システムに転用できそうです。

多数の空飛ぶクルマを掲載した空母が沿岸まで近づき、そこから垂直離発着で各地へ飛び立っていくスタイルなら災害時の救援活動において機動的に運用することができるでしょう。

また、航空母艦上の航空機のように滑走路がいらない空飛ぶクルマなら、空間効率が良いので巨大な母船は必要なく、豪華客船の屋上などを起点に遊覧飛行を楽しむことも可能なはず。「浮体式ポート」そのものが「移動式」という発想です。

空飛ぶクルマ業界研究セミナー

航空業界の新たな選択肢?

自動車業界の3次元化?

地域創生の未来形?

劇的な成長が見込まれる

「空飛ぶクルマ」の

業界研究セミナー開催!