コルネット吹きのヴェストと蟻鱒鳶ルの襞:アナーキテクチャーとしての蟻鱒鳶ル 番外編

蟻鱒鳶ルの建設にかかわった人たちが寄稿するジン、「月刊蟻鱒鳶ル売り鱒」21号に掲載した文章です。木村編集長の許可を得て一部を転載します。紙媒体の冊子はここから買えます。

蟻鱒鳶ルでコルネットの練習をしている山本恭子さんにヴェストをつくりました。18世紀の紳士服のヴェストのデザインをベースにしています。それに関わる蘊蓄を書いて欲しいということで、蘊蓄を書きます。ちょっと無理して建築、そして蟻鱒鳶ルを結びつけようとしました。そうして見つかった結び目が「バロック」です。前々号から「アナーキテクチャーとしての蟻鱒鳶ル」と題した連載を寄稿していて、今回のヴェストの話も少しズレるけれど思いのほか建築の話になったから、その連載の番外編ということにします。もともと連載のために準備中の原稿があったのですが、それは次回に。

ふだん服をつくるとき、原型から自分でデザインするときもありますが、昔の製図法の本を参考に古いパターンのものを作るのも好きです。ただ、服のパターンの製図法の本が一般化するのは19世紀になってからみたいで、18世紀のパターン製図法の本というものは、僕はみつけられていないです。これは服飾にかぎった話ではないですが、基本的に中世の西洋において、大体どんな仕事でもギルド(同業者組合)があって、モノづくりの技術はギルドの中で親方から弟子へと受け渡される、門外不出のものだったようです。近代に入った18世紀でも、たとえばフランスであればフランス革命前まではギルドが存続します。それが18世紀に服のパターンの製図の仕方の本が無い理由かと。当時、生地屋と仕立屋は別のギルドで、仕立屋は生地の在庫を持つことは許されなかった。だから服が欲しかったら、まず生地屋で布を買ってから、それをもって仕立屋に行って仕立ててもらわないといけなかった。そのくらい、ギルドごとの仕事内容の縄張りが厳しく規定され、市場原理任せにしない仕組みがあった。フランス革命の頃に、ギルドが廃止され労働者は好きに新しい仕事をしてよくなります。仕立て屋が生地の在庫を持っても良くなる。しかし労働者が組合を作ることもできなくなります。労働者の自治が破壊され資本家にコントロールされやすくなってしまった。こうして良くも悪くも資本主義社会になっていった。ギルドによる知識の囲い込みも、労働者の自治の戦略という面があったと思います。

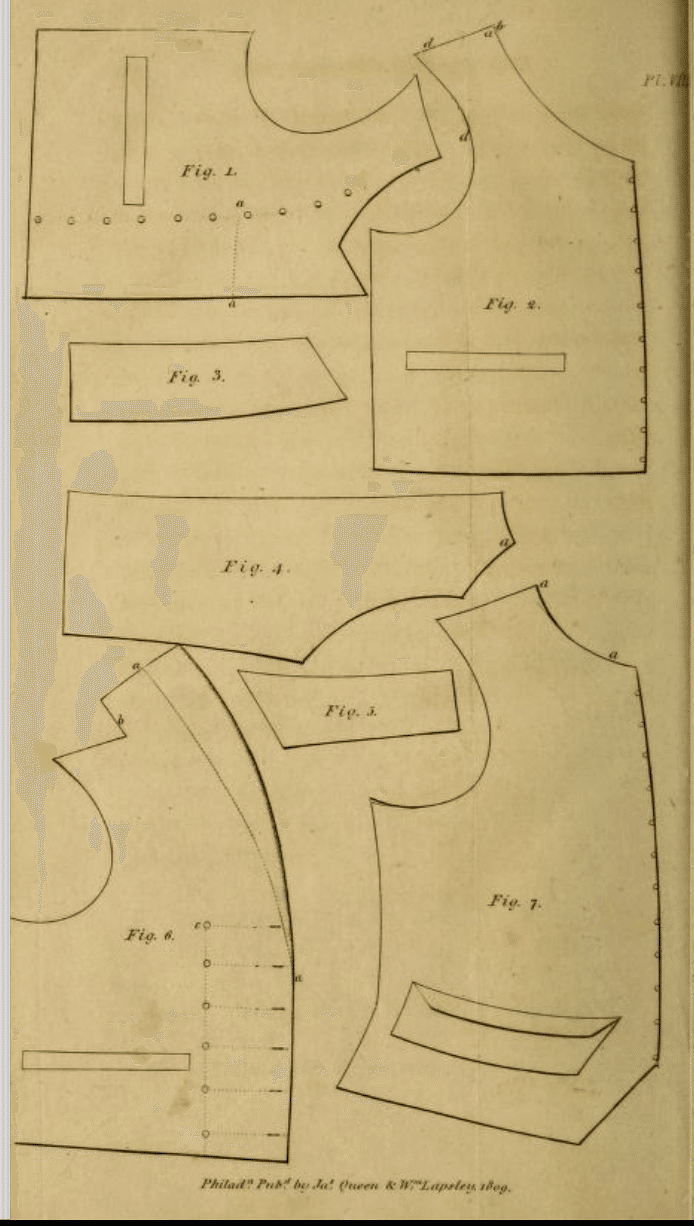

製図の本ではありませんが、1765年のディドロとダランベールの「百科全書」には、ヴェストが載っています(図の左上)。今回つくったものとだいたい同じようなパターンです。百科全書は、技術や知識を共有して理性で考えることで世の中が進歩するという、啓蒙主義の思想に基づいています。正式名称は「百科全書、あるいは科学、技術と工芸の理論的辞書」ということで、産業技術をたくさん扱っています。フランスはまだ産業革命は始まってませんが、商工業が発展しブルジョアとよばれるお金持ちがふえていきました。それまで王や貴族や教会がなんといっても力をもっていたのですが、百科全書は既存の体制への批判が含まれていたから、既存の体制を維持したい保守派からはこれを破壊するものとして問題視され、出版差し止めなったりもしています。そして、職人の技術にフォーカスをあてて、いまや商工業こそが力なのだということを知らしめる役割を果たすことで、百科全書がフランス革命あたえた影響は大きいようです。フランス革命によって、商工業を営んでいたブルジョアたちが、王をギロチン台にのせて、貴族と対等となった。

百科全書と啓蒙主義の精神が、19世紀に入って服作りの技術書が発行されるようになったことに繋がったという面があるのかなと思います。僕はInternet Archive という昔の本のデータを集めたサイトで製図法の本をいくつか見つけたのでそのリストを公開しています。

そのなかの一番古いのは1809年の”The taylors' instructor, or, a comprehensive analysis, of the elements of cutting garments, of every kind”です。百科全書のヴェストと比べてみたらわかりますが、ここに載っているものはすでに丈が短く、現代のヴェストに近い形をしています。後に述べるように、18世紀の終わり、フランス革命のころに、ファッションの大きな転機がありました。

ヴェストは英語だとウエストコートwaist coatともいいます。今回は、インターネットで18 century waist coat patternなどと適当に検索してでてきた画像をもとにパターンを作成しました。20世紀の製図法の本にあるヴェストをベースに、その画像に近づけて変形した感じです。で、その画像なのですが、リンク先のサイトが消えていて元画像は見れず、検索画面で出てくる画質の悪いものを参考にしました。今になって調べると、おそらくTownsendsというサイトで売られているJR 18th Century Waistcoat Patternの画像のようです。

制作したパターンの原型です。Valentinaという無料アパレルCADを使っています。

裏地も着物の生地をつかっています。またオリジナルはアームホール(腕が通る穴)がとっても小さいと思いますが、着やすさも考慮してすこし大きめにしています。とはいえ、現代の一般的なヴェストに比べればずっと小さいです。だいたいヴェストにかぎらず昔の服は、200年前ではなく100年前でも、アームホールは小さい傾向があります。ここ100年くらいで既成服が一般的になるにつれて、誰でも着やすいようにアームホールが大きくなった。200年前の服は100年前の服とくらべてもアームホールが小さいだけでなく肩が狭いので、一人で着るのは大変だそうです。「服飾標本家」の長谷川さんがそのあたりの動画をつくってYoutubeに挙げています。彼も指摘していますが、アームホールが大きいほうが着脱はしやすいですが、袖がある服の場合、アームホールが小さいほうが腕を上げるのが楽です。

1666年10月7日、当時のイギリス国王チャールズ2世の衣服改革宣言によって今日のスーツの原型が生まれたといわれています。ズボンとヴェストとコート(今で言うジャケット)のスリーピースです。国王の宣言は服装を質素にしようというもので、コートに隠れるヴェストの背は薄い布でつくられたそうです。その伝統で、現代でもヴェストは背は薄い生地でつくるのが一般的です。今回作ったものは別にコートの下に着る前提のものではないので、背も同じ生地をつかっています。ただ模様のない部分を背につかっています。また18世紀のヴェストの背にはサイズ調整のための紐がついていて、現代のヴェストにもサイズ調整のバックルがついていることが多いですが、今回はピッチリ着るものではないので省いています。

もともとヴェストはスーツの一要素として欠かせず、その下に着るシャツは下着という位置付けなので、袖や首周りでフリルを見せるとしても、全面的に見せるものではありませんでした。しかしアメリカの服装などを見ると19世紀の終わりころからすでにヴェストなしでシャツの前面が見える着方が広まっていたようです。当時としてはとてもカジュアルな感じだったと思われます。これが20世紀に一般化しヴェストは廃れていった。これとセットになった変化として、ズボンのベルトが普及していったようです。ヴェストを着るときはベルトをしない、というのが今でも正統的なスーツの着方のルールだそうです。

18世紀の中頃、ファッションに限らず建築など芸術文化全面で、バロックないしロココ的で装飾的なものから、新古典主義的で構成的なものへの転換がありました。1789年のフランス革命の前後が特に転機であったようです。ファッションは刺繍だらけのふわふわした感じから、(今の基準からすれば派手だとはいえ)わりと地味な生地でカチっとした雰囲気に変化します。ズボンは短ズボンから長ズボンになります。

歴史を確認すると、ゴシック→ルネサンス→バロック→ロココ→新古典主義→ロマン主義みたいな流れで、芸術文化上の様式の変化がありました。教科書的な説明を一応書いておきます。。。

(中略 読みたいかたは下記を購入ください! )

蟻鱒鳶ルはロココ的ではないかもしれませんが、過剰性、装飾性、力動性、遊戯性、流動性、といった点においてバロック的な志向があるかと思います。現代建築では1990年代にグレッグ・リンという建築家が、Folding in Architectureという文章をかきますが、この「襞」foldingといのは、哲学者ドゥルーズが書いた「襞:ライプニッツとバロック」という本を参照しています。その本はライプニッツの数学とバロック建築における「襞」を繋げて論じている。最初の文章を引用すると、「バロックは本質に言及せず、むしろ操作的関数に、性格に言及する。それは絶え間なく襞をうみだす。」ちゃんと読んでいないし、正直あんまり良く分からないのですが、おおざっぱに解釈します。ルネサンスとか新古典主義は建築の純粋な本質みたいなものに向かおうとするわけですね。それに対してバロックが操作関数的だというのは、ルネサンスの円のドームを歪ませて楕円のドームにしたり、柱を螺旋状に歪ませたり、色々な様式を取り込みながらもそれを変形させる。その変形が生み出す形を「襞」と呼んでいて、バロックはその多様性やダイナミズムに焦点があったということかとおもいます。

ルネサンスとか新古典主義は、基本的に本質主義的です。建築の原理原則みたいなものに向かおうとする。たとえば新古典主義の擁護者ロージエは「建築試論」で「原始の小屋」という木に枝を掛けただけの小屋の絵を提示しました。柱があって三角の破風がある古典主義的な建築の形というのが建築の原初を示す原理だと考えるのですね。モダニズムとルネサンスの連続性については先にも触れましたが、モダニズムもやはり基本的には本質主義的な方向性です。でも本質とか純粋さとか原理とかを重視しすぎて異質なものや矛盾したものを排除しようとしていくと、画一化し、生き生きとした感じがないものになりがちです。モダニズムも、どこでも同じような四角い箱を作ることにしばしば帰結してしまいます。それで、モダニズムを批判して次の何かを探ろうというポストモダニズムというのが1970年代くらいからひろがりましたが、それは非本質主義的な方向を取ることになった。ヴェンチューリという建築家が「建築の多様性と対立性」を書き、矛盾した要素を取り込むことの優位性を説き、変な装飾を付けた家を設計します。現代日本で最も一般的に知られている建築家の一人であろう隈研吾は、まだ若い当時、巨大な古代ギリシャ風の柱みたいなものがついたビルを設計しました。でもそういう過去の意匠のパッチワークみたいなのはすぐに行き詰まる。そういうのが1990年代の建築界だったと思います。当時、CADが普及して複雑にウネウネした曲面からなる建築形態を実現する技術が整いはじめていました。それで、1990年代から2000年代にウネウネした建築がはやるのですが、ドゥルーズの「襞」概念は、ポストモダニズムの非本質主義的に多様性を志向する方向に歴史的意匠のパッチワークではない新しい形を与えるものとして、こうしたウネウネを位置付けることに役立ったようです。

ライプニッツはニュートンとともに微分法をつくったことで知られています。位置の関数を微分したら速度の関数になります。微分法はこのように対象じたいではなく、その変化を記述します。「襞」のなかでドゥルーズは微分関数のように一つの本質があるわけではなくて多様なバリエーションを生み出す対象をオブジェクティルobjectileとよびました。微分というのは無限小の概念によって可能になりましたが、(数学的に厳密な話というよりアナロジー的に)無限小の多様なバリエーションを無限大に折り込んでいるというのが襞のイメージみたいです。パトリック・シューマッハーはパラメトリシズムという考え方を提唱して、パラメーターを変えることで多様に形を生み出すアルゴリズムを考えるのが現代の建築の方向性だとしました。マリオ・カルポはそのようなアルゴリズムとしての建築がオブジェクティルなんだといいます。まあ、そんなこと言ったって、服のパターンは昔から胸囲とかの採寸をパラメータとした関数で記述されているので(AからBの長さは胸囲の三分の一、Bから垂線を伸ばし胸囲の二分の一の点がCなどといった感じ)、体型などに合わせて無限のバリエーションの服を生み出すことができるオブジェクティルでしたけどね。

本質主義的なルネサンスの古典主義からそれを非本質主義的にグネグネと変化させるバロックやロココ(そしてアールヌーボーやアールデコ)への移行と、本質主義的なモダニズムからそれを非本質主義的にグネグネ変化させるポストモダニズムへの以降にはちょっと似たところがあります。バロックも結局は装飾的な様式にこだわっていたから古典主義から抜けきれなかった。同様に、ポストモダニズムも機能をもった空間形態という捉え方にこだわるならモダニズムから抜けきれない。そんな風に思います。パラメトリシズムは、ひとつの空間形態と機能のセットではなく、複数の空間形態と機能に展開しうるアルゴリズムにフォーカスを写しましたが、それでもまだ空間形態と機能で建築を理解するという、そういうモダニズムの見方に捕らわれている。そして、ルネサンス以降、バロックもポストモダニズムもパラメトリシズムも、どれだけ動的な印象を与える形を生み出すことに成功していたとしても、「アルベルティ・パラダイム」(施工する前に設計して、設計した通りに施工する)に従う以上は、形を静止させないといけなかった。

僕としてはウネウネした形を生み出すアルゴリズムからは離れてドゥルーズの襞を解釈して、蟻鱒鳶ルのバロック的可能性(あるいはバロックが達成できなかった可能性)を理解したく思います。蟻鱒鳶ルはアルベルティ・パラダイムから逸脱し、施工しながら設計されているという即興性をもちます。蟻鱒鳶ルの躯体には、その型枠を作った人たちの心やその身体の動きや、それに対する物質の応答が型取られています。岡さんがよく例に出すのは、彼女ができて喜んでいる男がつくったハートの並ぶ天井です。恭子さんのコルネットの練習も、蟻鱒鳶ルに影響を受けながらも、その施工作業に影響をあたえて、形に影響をあたえている。そして時間をかかけて少しづつつくっているから、先行する形は次の形に反映されることになる。形は静止せず、常に動いている。蟻鱒鳶ルには、ルネサンス的で静的で本質的な形式があるわけではありません。むしろ作業する人たちや直接作業はしないけれど訪れる人たちと、コンクリートや鉄といった物質が、相互に折り込みあいながら、おたがいを生み出している、そういう出来事が蟻鱒鳶ルです。バロックの襞は先行するいろいろな様式を折り込んでいました。パラメトリシズムの襞はコンテクストのデータを折り込むのでしょう(そこには人間の振る舞いについてのビッグデータが含まれるかもしれません)。しかしアルベルティ・パラダイムに従う以上は、それらの襞は施工を始める前に凍ってしまい、実際にその建設で作業した人や訪れた人の心や体の動きを折り込むことはありません。蟻鱒鳶ルの襞は、作業した人や訪れた人の心や体の動き、彼女ができた男の喜びや、コルネットの音色を折り込んでなびいています。恭子さんのヴェストの襞は、そういう蟻鱒鳶ルを折り込んでいます。