Keyball39 無線化への道 〜ハードウェア準備編〜

キースイッチやキャップの変更, 吸音材の追加など簡単な改造は一通り経験したため, 向こう側へ行ってみたいと思います.

そう, 無線化です.

無線化したい! そう思うだろ! あんたも!

有線接続の安定感, 遅延のなさは捨てがたいですが, 仕事で Windows, プライベートでは Mac と Ubuntu と異なる端末に切り替える際, 都度ケーブル差し替えするのはちょっと煩雑というのが大きな理由のひとつです.

また, Keyball シリーズでも採用されている Pro Micro 互換の無線化用基板をそのまま載せ替えることが可能というのも大きいです. 偉大な先人への感謝が尽きません…

しかも, ボタン電池からの給電を可能にするための基板まで用意されているため, ハードウェア面では導入ハードルがかなり低くなっています. まさに至れり尽くせり.

"BLE Micro Pro 無線化" と検索すれば, Keyball シリーズに限らず無線化を実現された例をいくつも見ることができます.

これで勝つる!と思ったのも束の間, Keyball シリーズ特有の落とし穴がありました. それはトラックボールあり側の電力供給です.

"情熱、思想、理念、頭脳、気品、優雅さ、勤勉さ! そして何よりもォ ー 電圧が足りない!"

こちらの記事で言及されていますが, 上述のボタン電池基板を用いた場合, 無線化基板へ供給される電圧 3.0 V ではトラックボール動作が動かなかったという先人の証言が.

気になってもう少し調べてみると, トラックボール読み取り基板の設計に関して分析されている先人がいらっしゃいました.

確かに PMW3360 自体の動作電圧は 1.9 V ですが, その前段で 5 V から降圧する設計のため, ボタン電池基板からの 3.0 V では動作しない, という仕組みのようです.

なお, BLE Micro Pro 開発者の方のトラックボール付き分割キーボードでは, 5 V からの降圧ではなく単 4 乾電池の出力電圧を 3.3 V に昇圧し PWM3360 を駆動していそうです.

Keyball シリーズも 3.3 V 入力で動作する PMW3360 のブレークアウトボードがあればボタン電池でいけたかもしれませんが, 現実はそう甘くないもので…

自分で決める自分の「道」… 無線化のロード

トラックボール読み取り基板の設計上, 電源電圧 5 V を入力するしかないため, 選択肢は自ずと限られます.

モバイルバッテリーから電源供給

最も手軽な方法はこちら. 確かに外出時にモバイルバッテリーを最低ひとつは持ち歩くものの, 2 台持ち歩きはちょっと…ということで見送りました.

リチウムポリマー電池と充電基板を取り付け

こちらの先人が象徴的ですが, リチウムポリマー電池と充電用基板を BLE Micro Pro と接続することで, 充電も電力供給も可能という最もスマートかつコンパクトなもの.

確かにこれが理想系と思いますが, 自分のような素人の工作でリチウムポリマー電池使用は安全面で心配, 使えなくなった電池の処分も面倒そうなため見送りました.

ニッケル水素電池と昇圧基板を取り付け

前項で紹介した先人の例と同一になります. リチウムポリマー電池使用例と比較してバッテリーケース取り付けによる大型化, 電池は別途充電が必要というデメリットはありますが, 安全面優先でこちらを採用することにします.

電池と、昇圧の、回路図だぁー!

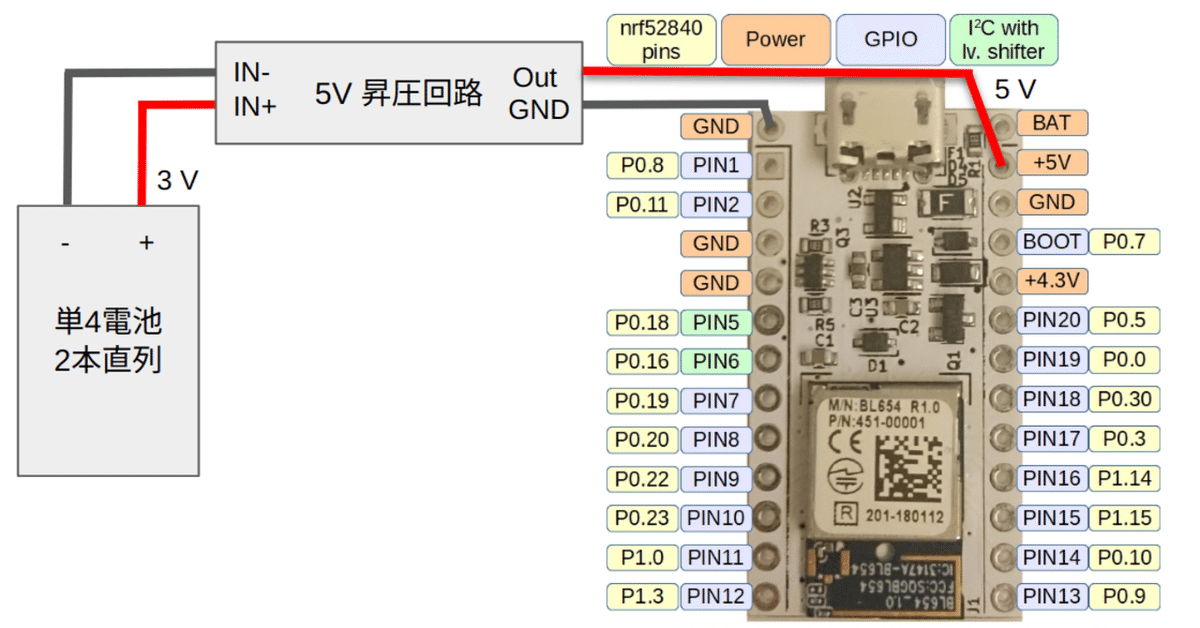

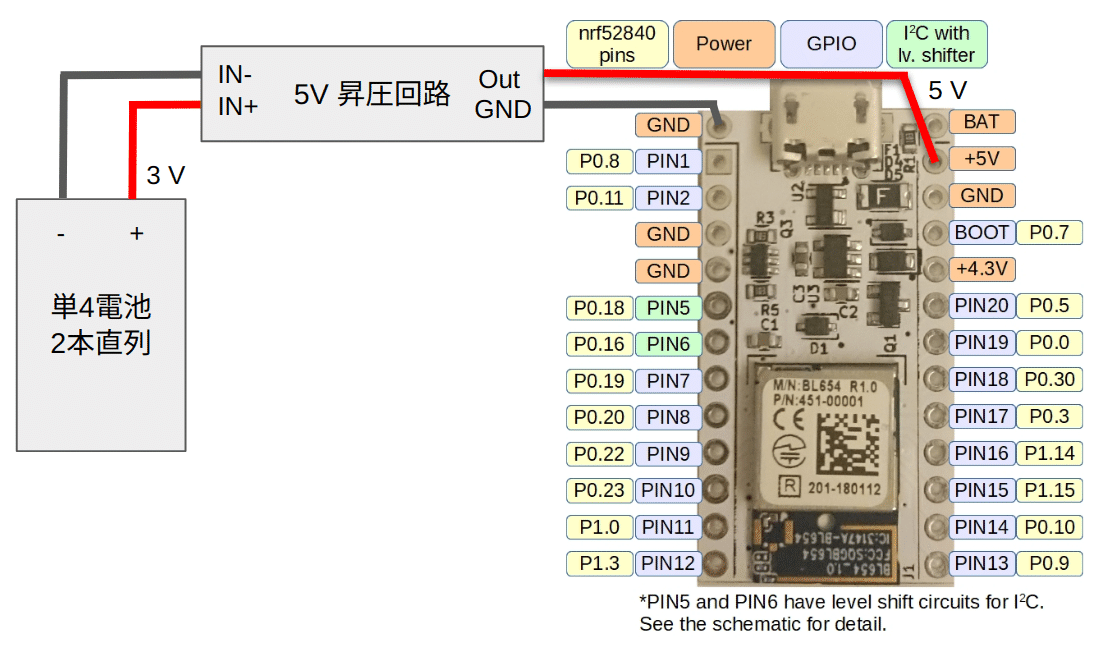

BLE Micro Pro の紹介ページ記載の情報より, 5 V 電圧を入力するには RAW もしくは VCC ピンに接続する必要があることがわかります.

USBコネクタの横にあるBATピンから、あるいはUSBコネクタ、RAWピン、VCCピンから電源供給できます。

BATピン (1.7V--3.6V)

RAW, VCC (3V--5V)

ただし、RAW, VCC >= BAT

以上より, 次のような配線イメージで部材を集めました.

各モジュールの固定に関しては, 出たとこ勝負で…

まずは今回の要である 5V 昇圧回路. 壊してもいいように余分に購入.

続いて単 4 電池ホルダー. スイッチ付きのものがあったためこりゃ幸いとこちらをチョイス. 2 個入りなのもありがたいポイントでした.

そして絶縁したいときの強い味方, カプトンテープ.

単 4 電池はこちらを. 充電池を買うのはゲームボーイアドバンスで遊んでいた時以来かもしれません…

昇圧回路と BLE Micro Pro を接続する単線は, 家にあったものを再利用しました. 電流は 1 A も流れないはずのため, ちゃんと被膜されて細すぎなければ大丈夫でしょう. 例えばこのあたりなど.

というわけで, ハードウェアの下準備が完了しました.

次回, ソフトウェア準備編へ続きます.

この記事は Keyball39 で書きました.