【自己紹介】鳳凰高校サイエンスクラブってどんなクラブ?

こんにちは!

鳳凰高等学校サイエンスクラブです。

「サイエンスクラブって何しているクラブなの?」

「なんか怪しいクラブっぽい」

と言われがちなので,今回はどんなクラブなのかを書いていきたいと思います。

サイエンスクラブとは?

鳳凰高校サイエンスクラブは、科学という視点で多角的に活動をしている同好会です。

わかりやすいところでいうと,小学生・中学生に実験教室を企画したり,南さつま市の海をテーマに活動をしていたり,デジタルものづくりをしているようなクラブです。詳細は下に書きますね。

サイエンスクラブの理念

部活動ではないので、「いつ活動して」「何をするのか」が明確には決まっていません。

サイエンスクラブの経営理念は

「労力は最小限に、成果は最大限に」

「ゆるく楽しく」

です。

労力というのは「やらされている」と感じる労力のことです。

何かを成し遂げるにはもちろん努力や根気は必要です。

ただそれが、誰かにやらされているのではなく、自分で選択して楽しいのならそこまで苦労を感じないはず。

楽しく最大限の結果を残す。それがサイエンスクラブです。

部活動との違い

① 同好会なので、他の部活動と比較すると学校からの資金面でのサポートも少ない。

② 同好会なので兼部など全然OK! 好きなときに活動してください。

③ 強制はしないので,何を成し遂げるかはあなた次第!

①の資金面は活動に大きく関わることかと思います。

部活動になればサポートは少し良くなるはずですが,顧問は同好会のままで良いと考えています。

自分たちでしたいことがあるのなら、費用は外から持ってくる。

この意識を大切にしています。

自分たちで企画を立案し市に向けてプレゼンして助成金を獲得したり、研究助成に応募して活動費用をサポートしてもらったり、ときには自分たちで出店して活動費用を稼いだりしています。

サイエンスクラブに入ったらどんないいことがあるかと聞かれたら、「それはあなた次第」と答えます。

同好会なので兼部ももちろんOKですが,活動の強制はしない(お知らせはします)ので,サイエンスクラブに入っても3年間何もしなかったということもあるでしょう。

ただし、やる気さえあれば、他の高校や部活動にはない体験や機会を十分に提供できると考えています。

顧問の基本姿勢は

「主体である生徒自身の活動を最大限にサポートする」

ということです。

顧問の力が最大限に発揮される場面というのは生徒の皆さんが「これやりたい!」となっているときです。

そのときに顧問はあらゆる手を使って、活動の価値を最大化できるようサポートします。

活動で伸ばしてもらいたい5つの力

基本的に活動は自由ですが、実験教室や顧問である中村がやっていること、主催するイベントは適宜関わってもらっています。(もちろん、お知らせをして参加の希望は取るので、強制することはありません。)

この活動で5つの力を伸ばしてもらいたいと考えています。

プレゼン力(伝えたいことを伝える力)

企画力(実験やイベント内容を企画する力)

プロジェクトマネジメント力(企画を計画立てて進めていく力)

サポート力(企画をサポートする力)

継続力(取り組みを継続する力)

どの力も大学進学や就職,起業してから必要になる力です。

3年間でいろんな経験をしてこの5つの力を一緒に伸ばしていきましょう。

最近やっていること

ここ数年で力を入れているのは以下の3つです。

実験教室・出前授業の企画運営

南さつまの深海魚のブランディング・活用

XR領域の活用

おかげさまで、周囲からのサポートもいただいており、それぞれの成果は新聞、ラジオ、テレビでも取り上げていただいています。

実験教室や出前授業の運営

毎年、夏などに親子理科実験教室を開催しています。

※実験教室を企画するのは 2017年度からやっています。(コロナ禍はオンラインで実施)

企画を考えて、予備実験して、ワークシートを用意して、広報を考えて、説明方法を考えて、実験のための準備をしてと、いろいろ大変なことばかりですが、イベント運営の基礎を実践できる良い機会だと考えています。

また、近隣の小学校にお邪魔して出前教室を行うこともあります。

異年齢の子どもたちに説明したり、サポートしたりするのはとても大変なことですが、参加した生徒たちは毎年参加して良かったと言ってくれています。

子どもと関わってみたい!と参加する生徒も多いようです。

深海魚プロジェクト

南さつま市で深海魚が水揚げされることを知っていますか?

サイエンスクラブでは南さつま市や漁港と連携して深海魚プロジェクトを進めています。

「え、深海魚? 魚に興味ないんだけど」

と思うかもしれませんが、深海魚プロジェクトといってもみんなが魚に直接関わる必要はないと考えています。

イラストで貢献したり、写真で貢献したり、プレゼンで貢献したり、文章で貢献したりと「深海魚」というテーマを切り口に自分の好きや得意を伸ばすために活動をして構いません。

▼Yahoo!ニュースにも掲載されています。

それに冷静になって考えてみてください。

全国で深海魚に関わっている高校生が一体どれくらいいるでしょうか?

サイエンスクラブがやっている深海魚プロジェクトに関わっているだけで、あなたのレア度は爆上がりです。

もちろん、社会的意義のある活動でもあると考えているので、少しでも興味があれば関わってもらえると嬉しいです。

デジタルものづくり・XR領域の活動

鳳凰高校はDXハイスクールの採択校です。

DXハイスクールって何?と思った人は学校のHPをご覧ください。

サイエンスクラブではデジタルものづくりの分野に興味がある人にとって魅力的な環境を整えています。

特に最近力を入れているのはXR領域の活動です。

※XRとはVR・AR・MRの総称です。

2024年度はこのXRを活用して自動運転バスのラッピングデザインも考えました。もし気になればぜひ活動の見学に来てください!

このほかにも3Dプリンタを使ったり,レーザーカッターを使ったり,プログラミングをしたりしています。

デジタルものづくりならなんでもできるように日々成長中です。

サイエンスクラブでできること

簡単にできることをまとめます。

あくまで一部です。

3Dプリンタ・3D設計

レーザーカッター

3Dスキャン

動画作成

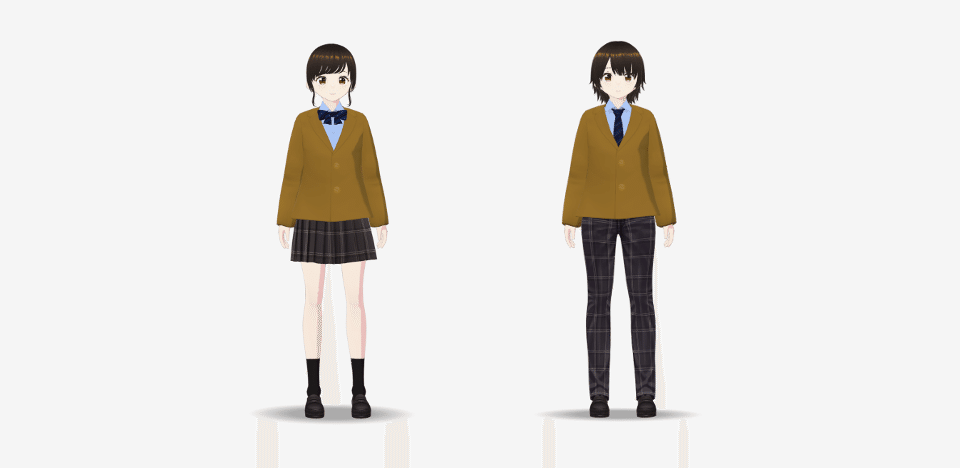

オリジナルアバター作り

プログラミング・電子工作

最後に

ここまでいろんなことを書いてきましたが,一番は見学・体験に来てもらうことです。

文章や写真だけでは伝えられない部分もあるので,ぜひ興味を持った方は遊びに来てくれると嬉しいです。

また,面白いと思っていただいた学校外の方へ。

出前授業などフットワーク軽く検討しますので,ぜひ学校までご連絡ください!

いいなと思ったら応援しよう!