Bokeh#3(17.これまでのレンズを振り返ってみる件)

17.これまでのレンズを振り返ってみる件

(1)レンズ履歴

こうやって見るとものすごい数のレンズを買っているのだが、ほとんど残っていない。

(2)現行レンズについての考察

かなり偏っているが、現在の用途を考えたベストメンバーである。他のメーカへ買い替えるとしても、金額を別にしてもなかなかこのメンバーをそろえることができない。ポートレートでのアップを好みとしているので、倍率/最短撮影距離が重要と考えている。もちろん他のメーカにもマクロレンズはあるのだが、花や昆虫を撮るわけでないので1倍は必要ない。しかし、明るいレンズで高倍率を求めるとキヤノンは、とても優秀だと思う。

①アストロリ 18mm F8.0 Shift

いきなりの飛び道具的なレンズだけど、まずはこの1本を考察したい。

このレンズの最大の特徴は、シフトレンズであるということだ。

シフトレンズは、一般的には、建物を撮るときに遠近法を相殺し、下から上に向かって写すアオリ撮影において上部がすぼまって写る現象を回避するためのレンズだけれど、実はポートレートにも有効なのである。

このレンズの使用には以下の2点について注意が必要である。

・マニュアルフォーカス

ただし、広角18mmでf8.0であるため、ほぼパンフォーカスで撮れるので、あまり意識する必要はないと思う。

・シフトを利用するならAPS-C

シフトを利用しない場合のイメージサークルは、フルサイズの撮像素子をカバーしているが、シフトを利用するとAPS-Cでないとケラレてしまうので、事実上このレンズはAPS-Cでないと利用できない。

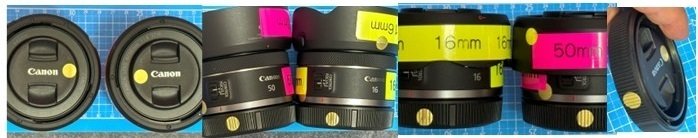

②RF16mm F2.8 STM /③RF50mm F1.8 STM

派手なテプラを張っているのは、この2本が似ているからである。そして、間違えた場合、もったくもって代替ができず撮影に致命的な影響がある。また、レンズのリアキャップの中に、レンズキャップが入ってしまうので、まとめてカバンに入れてしまうと、「どこにいった!」になる事も注意が必要だ。

②は、比較的安価で、軽量、フルサイズで最もよく使う広角レンズ。

主に屋外でのポートレートで使用するため、PLフィルターと利用することが多い。

単焦点にしては若干暗いのがすこし残念だが、広角なので、ボケを期待しているわけでないから問題はない。

星空を撮るのもこのレンズだ。

③は、間違いなく一番利用するレンズ。このレンズとRF85mm F2の存在がSONYからキヤノンへの回帰した要因だと思っている。

前述のとおり、他のメーカと比べると、比較的近くから撮れ、なにより、軽量で、明るいのが気に入っている。

フルサイズのカメラでは、標準レンズとして、スタジオ撮影でメインに使用できるし、APS-Cのカメラでは、中望遠のポートレンズとして利用できる。

こうし各社の50mmレンズ(FUJIはAPS-Cだから50mm相当)を比べてみるとSONYの50mmのラインナップは、凄すぎる。

④RF35mm F1.8 MACRO IS STM

一番最近APS-Cの標準レンズとして中古で購入。マクロが名前に入っているが、倍率は0.5倍のハーフマクロ。特筆することもないのだけれど、純正のフードが異常に小さい事だけ追記しておこう。

⑤RF85mm F2 MACRO IS STM

現在のポートレートレンズのエース。

今更だけど、レンズにベタベタと張ってある金色のシールは、レンズとレンズキャップ、カメラ本体を合わせる目印にしている。RFレンズはとても良く出来ているが、レンズキャップを付ける時、この角度でないとはまらないのが少し不便だった。EFレンズのように適当にガチャガチャしてもハマらない。

以下 記述中

⑥RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM

APS-C用の広角レンズ。

⑦RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM

⑧RF14-35mm F4 L IS USM

(3)ズームレンズvs単焦点レンズ

焦点距離が固定のものは「単焦点レンズ」といい、焦点距離を連続的に可変することができるレンズを「ズームレンズ」と呼ぶ。

めんどくさい人たちは、焦点距離をズーム操作で変更しても、ピントの変更が必要ないレンズのみが「ズームレンズ」で、焦点距離を変更するこでピントを変更しなくてはいけないレンズは、「バリフォーカルレンズ」と呼び分けるていることもある。

一般的にズームのが便利だけれど、気が付くと手持ちのレンズは、単焦点レンズだらけになっていた。かつては単焦点レンズの方が綺麗に撮れるといわれていたが、正直単焦だから綺麗だと感じたこともないし、撮った写真がズームなのか単焦点なのかを当てる自信はまったくない。

けれど、手持ちレンズに単焦点が増えるのは、単に求めている焦点域をカバーするズームが無いだけのことである。

(4)レンズフードについて

フードには、主に2つの意味があり、必ずつけている。

①ハレーションの防止

逆光で写真を撮ることが多く重要。フードでも足りない場合は、シェードや手切りをしたりする。

②レンズの保護

幸か不幸かフードでレンズが救われた経験はない。レンズを落下で破損したときは、フードでカバーできなかった。とはいえ、保護フィルターを利用していないので、お守り代わりにはなると思っている。

レンズフード使用していない人には、フードを勧める程のフード警察であったのだけれど、あるプロカメラマンさんが、 YouTubeでフードを使用しないことを明言していて、それ以来コメントを控えている。そのプロカメラマンさんは、ゴーストや逆光のフレアが好きで、かさばるのが嫌いだと言っていて、そういう考えもあるかと、納得してしまった。

が、フード好きは、継続でいこうと思っていて、とは言え、レンズごとにフードは異なるため、持ち運ぶの場所をとる。 そこで、汎用的なフードを導入することにした。

この自作フードの良いところは、かさばらない以外に、PLフィルターを利用した時、フードを回すことで、PLフィルターを回すことができることにある。ただし、レンズとフードが直結されるため、レンズの保護機能はかなり低下すると思われる。

(5)フィルターについて

普段フィルターを利用することはあまりないが、フィルターには、主に2つの目的があり、屋外撮影では、必ずと言っていいほど利用している。

①レンズの保護

カメラ屋さんでレンズを購入する時に必ず勧められるのが、保護用のフィルターだ。以前は購入していたが、あるカメラ雑誌にフィルターはなければない方が良い的な記事があり、すっかりそれから、保護用のフィルターを購入するのは控えている。

②各種光学上の補正

その中でPLフィルータとNDフィルターについて考察してみる

・PLフィルターによる反射の抑止

・NDフィルターによる減光