週刊オールライター第47号 「鉄道博物館」

こんにちは。HISASHINJOです。今回は、先日鉄道博物館に行ってきましたので、その模様を合わせて鉄道博物館の施設をご紹介します。

1. 午前〜昼 展示を楽しむ

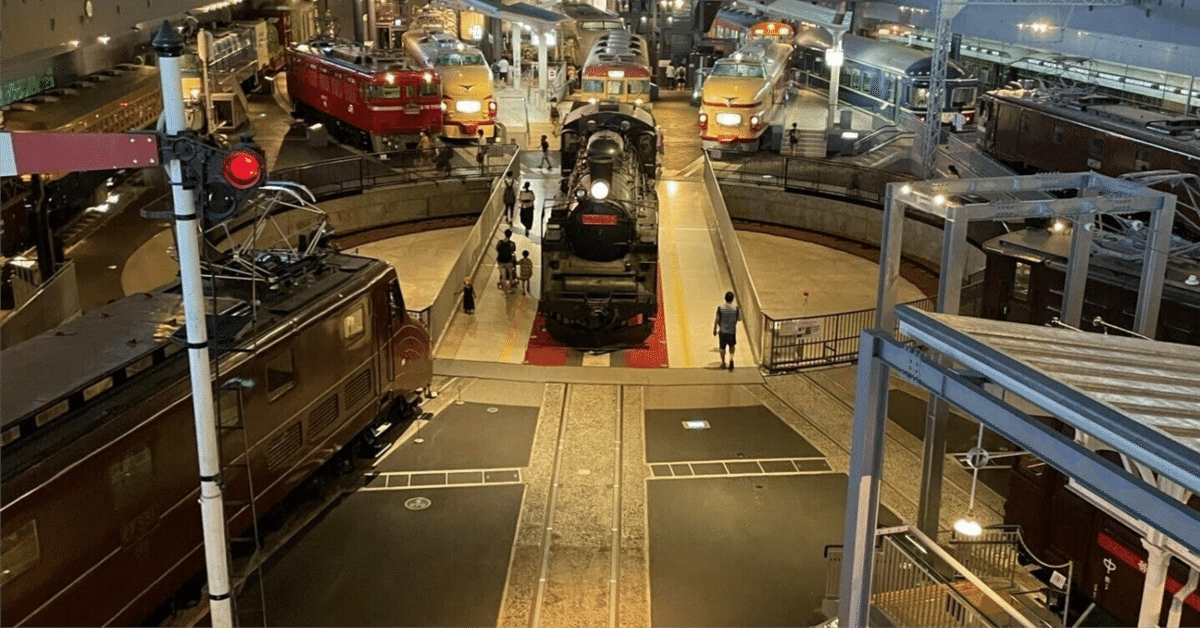

本来は別の用事があって行ったのですが、せっかく鉄道博物館に来たので開館時間から行って楽しんでみようと考え、10時の開館時間を待って入館しました。

まず入口を入って目に飛び込むのはEF58-61。お召し列車牽引用に製造された電気機関車で、塗色もお召し列車に合わせた「ため色」です。

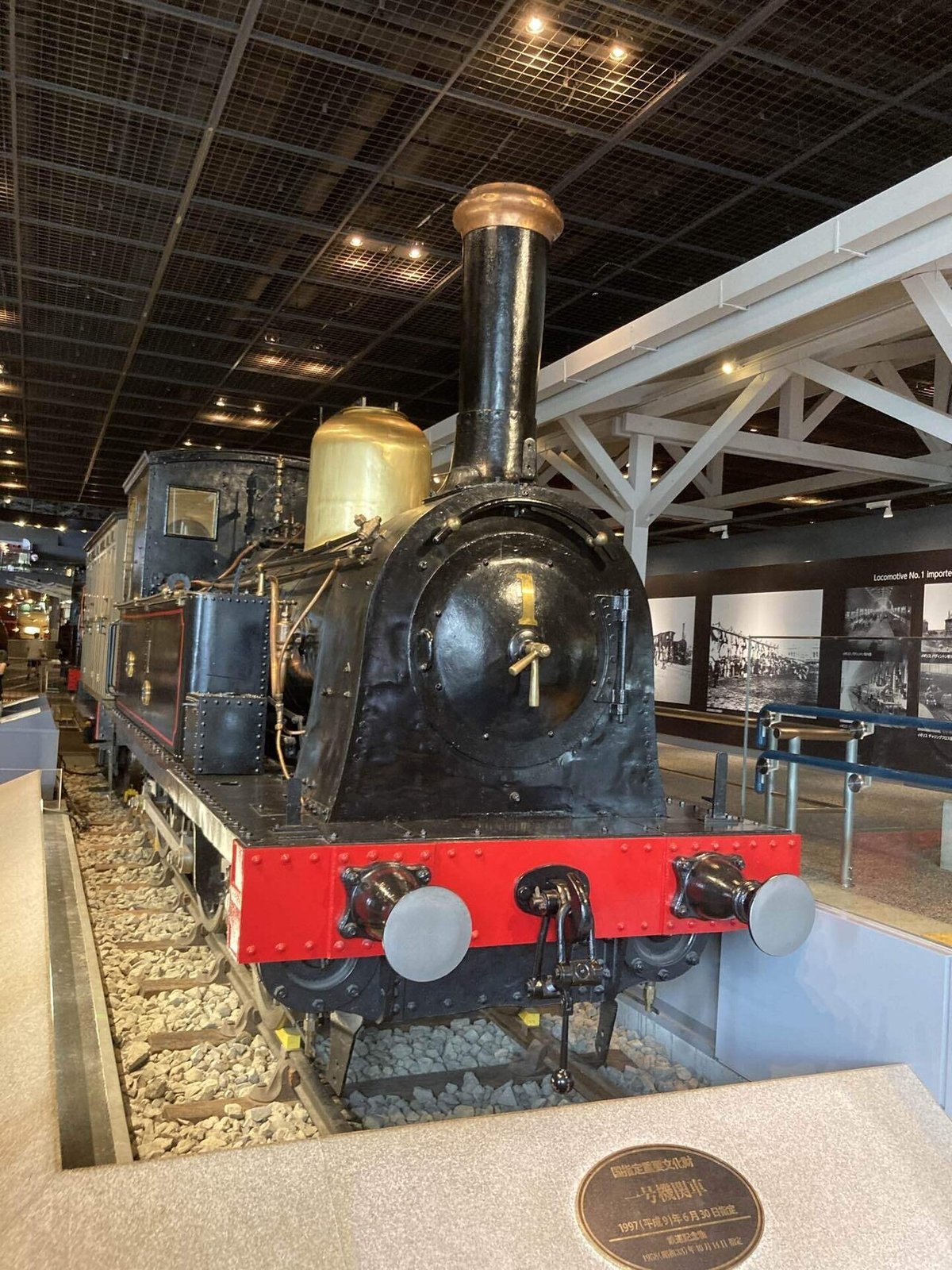

鉄道の歴史はここから始まりました。

ロイヤルエンジンを見た後は1号機関車に「挨拶」をしました。交通博物館時代から目のつくところに展示されている日本の鉄道のルーツですね。

こちらは原始的な電車「デ968」です。甲武鉄道(現在の中央本線)で使用されたものです。

こちらは、北海道で初めて鉄道が開業した際に導入された7100形機関車「弁慶号」です。この他にも同形式の「義経号」が京都鉄道博物館、「しずか号」が小樽市総合博物館に保存されています。

後ろに繋がれている客車は、開業当時の車両の復元です。

9800形9856号は、日本に現存する唯一の「関節式機関車」です。関節式機関車は、1両につき走り装置(走行時に必要な動力源を動輪に伝える装置で、大雑把に言うと「足回り」)が2つ以上ついているSLのことです。9800形の足回りは「マレー式」と呼ばれる1両に2つの走り装置が装備されています。この機関車は主に勾配のきつい路線における貨物列車を機関車1両で済むように開発されたもので、山がちな地形の多い日本においても数形式が導入されましたが、当時の日本のレールは大きさがバラバラで統一されていなかったことが直接的な原因となり、わずか15年で姿を消しました。その中で奇跡的に生き残ったのがこの9856号です。

これが関節式機関車の特徴です。

全焼しなかったのが奇跡です。

入り口付近には黎明期から戦前にかけての古典的な車両たちがこのようにたくさん展示されています。

ワイヤーで支えているのはパンタグラフではなく、トロリーポールという原始的な集電装置です。

国産初の「アプト式電気機関車」です。

2008年ごろまではこの車両を改良したED18形がJR東海で動態保存されていました。

簡単にいえば人力車の道路が線路になったものです。

戦前・戦直後の鉄道におけるスター車両でした。

総理大臣時代の大隈重信は、このデッキ部分に自らの演説を吹き込んだ蓄音機を起き、停車駅ごとに流して支持を集めたことで「大衆政治家の原点」とも呼ばれていたそうです。

車内は木製です。

当時の日本人は今よりも痩せていたことが伺えます。

昭和初期になってくると、鉄道は下駄のように気軽に乗れるようになってきたため、このような電車は「ゲタ電車」、あるいはそれを縮めて「ゲタ電」と呼ばれていたそうです。

レイアウトが今のような電車に近いものになっていますね。

現在活躍しているキハ40は2代目です。

車両展示エリアの奥に進むにつれて、時代がどんどん新しくなっていきます。

東海道線で「燕」を牽引したこともある車両で、晩年は高崎で臨時列車の牽引に使われました。

2009年1月の現役引退時には私も高崎駅までお見送りに行きました。

私のな大好きなEF66形電気機関車に関しては、下記の過去記事も併せてご覧ください。

↓

私も好きです。

えちごトキめき鉄道では現役です。

上越新幹線開業まで走っていました。

今月に新潟行った際に乗った180号機と同じ形です。

こちらの塗装は茶色です。

そもそも今の20代未満にはブルートレインを知らない人が多いんですかね・・・

ここから電車の性能は急速に上がっていきました。

かつては青梅鉄道公園で展示されていて、青梅時代にも見に行っています。

「新幹線=団子鼻」という世代は今の40代以上の人ですね。

世界の高速鉄道史における記念碑的名車です。

私も何度か見たことがあって好きな車両の一つでした。

主に上越新幹線で活躍しました。

走行試験ではE5系顔負けの300km/hを叩き出したことも。

通常の新幹線よりも小さい在来線サイスのため、新幹線の座席配置ではどうしても定員が少なくなります。

この車両は現役晩年、京葉線で走っていました。

八戸、仙台、鹿島、京葉、名古屋の各臨海鉄道と岩手開発鉄道に親戚がいます。

日本におけるディーゼルカーの礎となった車両です。

館内をくまなく巡っているとジオラマ走行の時間になったので、ジオラマに向かいました。

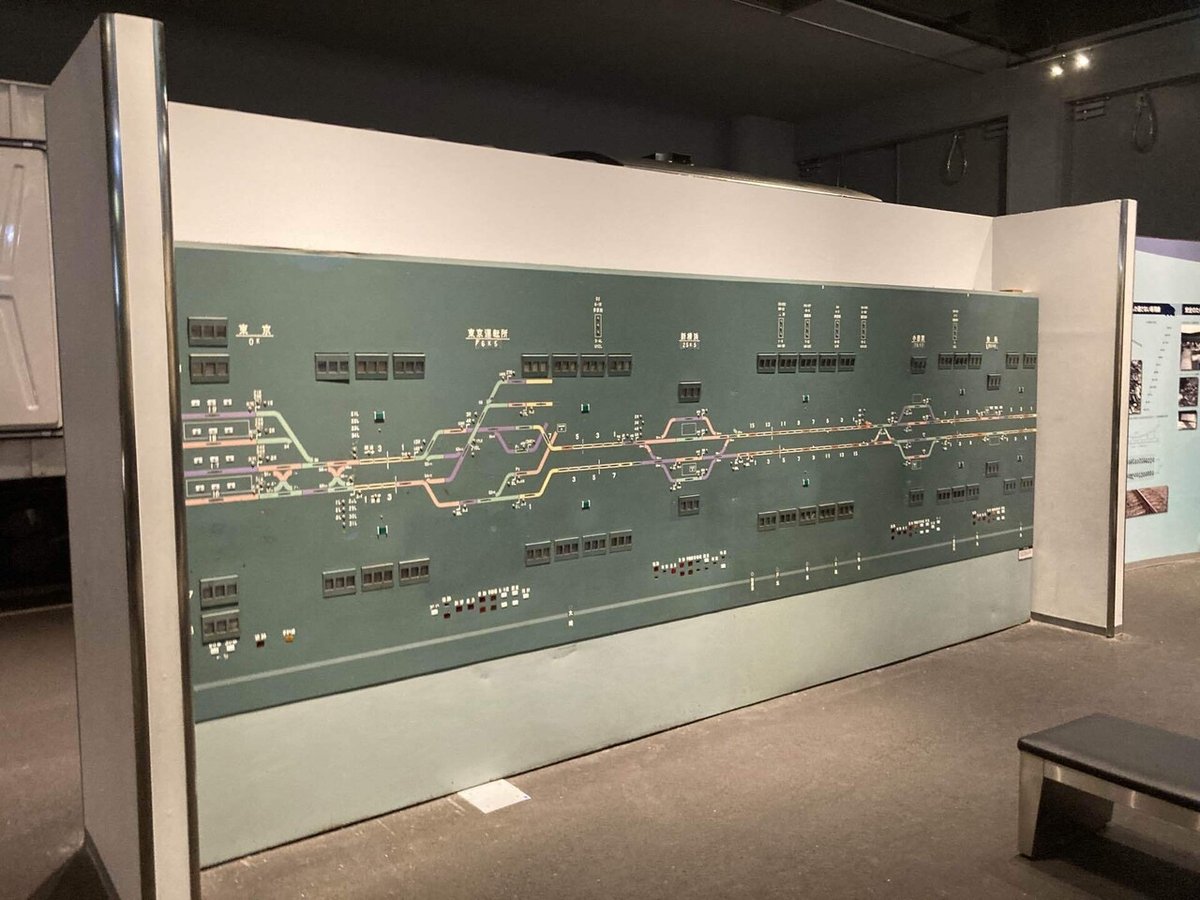

厳重な警備の中で保管されてます。

2. お昼は何を食べる?

博物館内にお昼を食べる場所は5ヶ所あります。まずは本館北側にある「キッズカフェ」。ここではてっぱくオリジナルのバーガーなどが楽しめます。今回の訪問の際はここを利用しました。

2020年5月、2021年11月の訪問時には駅弁屋を利用しました。ますのすしをはじめ、選りすぐりの弁当を買うことができます。食事は本館北側のイートインスペース、183系車内、455系フレンドリートレインで。

「イ」が「ヰ」という旧表記になっているのがいいですね。

鮭はらこ弁当は、都内や大宮駅でも購入できるそうです。

3. 昼〜午後 抽選プログラムを楽しむ

ここからは、感染症第3波が解除された後に導入された「抽選アプリ」を紹介します。このアプリは、「ミニ運転列車」、「車掌体験」、「運転士体験教室」といった体験プログラムに導入されているものです。このアプリに当選しないと体験ができないプログラムがあるので、来館の際はApp Store等でダウンロードを済ませてからの入場を強くお勧めします。

今回は、ミニ運転列車と運転士体験教室に当選しました。

画面左端にいる「E657系」、「E257系」は警笛がミュージックホーンという音楽がなる警笛になっているほか、画面右にいる「EF55」、画面右奥にいる「EF510」は警笛が実際の電気機関車に似た音が鳴ります。

簡易的な構造ですが、通常の鉄道車両に寄せた作りになっています。

画面に映っているような白手袋は、記念品としてもらえるので持って帰りましょう。

4. ライブラリーに行く

一通り回ったところで予約していた時間になったのでライブラリーに向かいました。実は今回の訪問の最大の理由は、大学で私の所属するゼミの先生が夏休み前最後のゼミで

「鉄道博物館のライブラリーに行ってきたらどう?」

と言われたので、今後卒業論文を書く際などに何度も行くことを想定して行ってみようと思ったからです。

追記

実は昨日(09/22)、ゼミのエクスカーションで昭和館に行ってきた際に博物館の図書館の使い方を教わりました。十進法を覚えなきゃいけなかったりなど、新しく覚えることがたくさんありました。鉄道博物館のライブラリーに行った際、何ができるのかわからない状態で行ったのもあって収穫が少ないように感じてしまいました。ですが、十進法などを学んだことで大きな後悔と発見をすることができました。本当に行って良かったと思っています。

今年のWBCで一部の鉄道ファンから注目を浴びた「吉田(正尚)経由村上(宗隆)行き」の表示です。

むすびにかえて

いかがでしたか?今回は鉄道博物館に行ってきた模様をお届けしました。今後、卒業論文を書く際にまた訪れる機会を持つと思うので、その際はエクスカーションで学んだことを利用したいと思います。

次回の配信は9/30です。9月のまとめをお送りする予定ですが、9月に起きた最大のニュースをたっぷりとお届けする予定です。

それではまた。