コモディティ化するソフトウェア — Software That’s Becoming Commoditized

誰でもソフトウェアを作れる時代

「ソフトウェアが世界を食いつくす(Software is eating the world)」と言われてから、はや10年以上の月日が流れました。この間にクラウドやSaaS、モバイルアプリ、そして近年注目を集める生成AIまで、多様なテクノロジーが私たちのビジネス環境を当たり前のものとして支えています。しかし、こうした便利さや豊富な選択肢が当たり前になるほど、プロダクト同士の違いは薄れ、ソフトウェア業界は「コモディティ化」の局面へと深く踏み込みつつあります。かつて独創的なアイデアと圧倒的なスピードを武器に一気呵成に市場を席巻したブリッツスケーリング戦略も、今や同質化が進む中でかつてほど有効に機能しづらくなり、単純な機能競争や利用料金の値下げだけでは、新規参入組を引き離すことが困難になっています。

では、この成熟しつつある市場で、スタートアップはどのような次の一手を打つべきなのでしょうか?求められるのは、機能や価格といった従来の比較基準を超え、顧客が本当に求める体験価値を深く掘り下げる発想です。たとえば、データを巧みに活用して顧客に最適化されたソリューションを届けたり、ワークフロー全体を見直して生産性そのものを底上げしたり、さらにはブランドストーリーを通じて、ユーザーが単なる「ソフトウェア利用者」から「共感し応援するファン」へと昇華する関係性を築くことが有力な差別化手段となってきています。

本記事では、ソフトウェアのコモディティ化が顕在化する現代において、スタートアップの経営者層が再考すべき成長戦略の方向性を探ります。スピードが依然として重要な要素であることに変わりはありませんが、かつて有効だった単一プロダクトへの集中と効率性を犠牲にして短期でシェア獲得を狙うような単純な拡大策は、もはや成立しにくくなっています。そうした中、複数サービスを重ね合わせるコンパウンド戦略、ビジネスプロセス全体を包み込むBPaaS、さらにはハードテックやディープテックへの挑戦、M&Aによる規模拡大、そしてブランドづくりを軸にした非価格的な価値創出まで、その選択肢は多岐にわたります。私たちはこの変化の中で、新たな発想や大胆なアプローチによって「次なる成長曲線」を描けるはずです。ぜひ、本記事を通じて、コモディティ化が進む世界での突破口を見つけるきっかけとしていただければ幸いです。

データが示す市場の成熟

世界人口は81.8億人に達し、インターネット利用者は55.2億人(世界人口の約67.5%)、モバイル利用者は57.5億人(約70.3%)まで増えましたが、その伸び率は2010年代と比べて明らかに鈍化しています。

オンライン接続はすでに日常のインフラとして広がり、デジタルエコシステムそのものが成熟段階に入ったことで、従来のような「新しいサービスを投入すれば即座に差別化可能」という単純な図式は成り立ちにくくなっています。市場が一定の豊かさと均質化を帯びる中で、コモディティ化は避けられない現象となりつつあるのです。

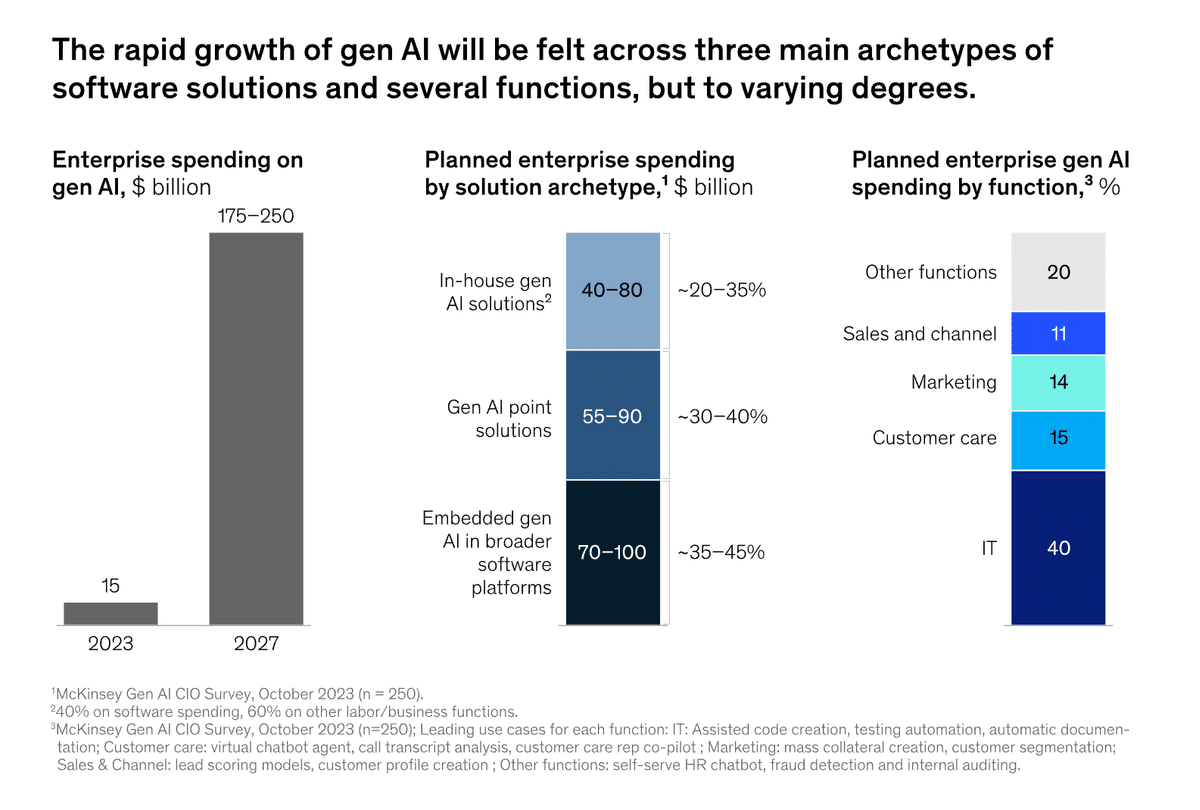

一方、McKinseyの調査によれば、2023年の生成AI市場は約150億ドル規模に達し、2027年には1,750億〜2,500億ドルにまで拡大する見込みがあります。この進展は、ソフトウェアの開発・提供プロセスそのものを効率化し、市場参入のハードルを下げると同時に、ベンダー切り替え率を5〜10%ほど増加させる可能性が指摘されています。言い換えれば、ユーザーは機能や価格に縛られず、より自社にフィットしたソリューションを柔軟に選び直す時代になりつつあるのです。

さらに、CoatueのEMW Conferenceで示された見解によれば、従来のシート課金や特定機能の優位性モデルは崩れ去り、コードそのものが参入障壁とならない環境が生まれつつあります。代わりに、自然言語操作を起点としたユーザーエクスペリエンスや、業務フロー全体への深い統合、ナレッジ(知識資産)の有効活用が新たな評価基準となっています。

つまり、生成AIなどの新技術が普及し、かつて機能や技術力だけで優位を確保できた発想が揺らぎ始めているのです。これまで有効だったソフトウェアの堀(Moat)が必ずしも不動の強みとはならず、市場はより多面的な価値創出を求める新潮流へとシフトするでしょう。

ブリッツスケーリングの光と影

2000年代後半から2010年代にかけて、シリコンバレーを中心としたスタートアップ・エコシステムでは、ブリッツスケーリングと呼ばれる戦略が輝いていました。これは、市場が未成熟な段階からスピードを最優先し、不確実性や非効率をものともせず、一気にユーザーベースや知名度を拡大する手法です。言い換えれば、「まだ飛行機が組み上がっていない状態で、全速力で滑走路を駆け抜ける」ようなビジネスアプローチでした。当時は、単一のプロダクトや事業にフォーカスし、短期的な収益性を犠牲にしてでも成長への投資を優先し、市場シェアを圧倒的に獲得することが合理的だったのです。

Facebookは大学生向けサービスから世界的なSNSへと瞬く間に拡大し、先に大規模な収益モデルを固めるより先に、膨大なユーザーコミュニティを築くことに成功しました。Uberはライドシェアという新たな市場カテゴリーを生み出し、世界中の都市へ圧倒的な速度で拡散。Airbnbも従来のホテル業界の常識を覆し、破竹の勢いで利用者数と認知度を獲得していきました。彼らはインターネット、スマートフォンの普及期に恵まれ、競合が少ないブルーオーシャンを疾走することで、多額の資金調達とスケールメリットを活用し、一度獲得した顧客基盤を強固な堀(Moat)に変えることが可能だったのです。

Uberの元CEOトラビス・カラニック氏の成功と没落を描いた実話ベースのドラマ『スーパーパンプト / Uber -破壊的ビジネスを創った男-』は、まさにブリッツスケーリングの世界観を表しています。

しかし、今や状況は一変しています。デジタル利用が当然となった現在、市場はコモディティ化し、ユーザーには豊富な選択肢が並びます。似たようなサービスが瞬時に模倣・拡散され、単なるスピード競争だけでは持続的な優位性を築くことが困難になりました。ここで必要なのは、ユーザーに提供する価値の質、ブランドストーリー、ビジネスプロセス改善、そしてデータ活用など、多面的な差別化軸を再検討することです。かつての成功モデルが標準的なプレーブックとしては機能しづらい今、新たな光明は、コモディティ化の潮流に対応できる「考え抜かれた成長戦略」にあるのかもしれません。

スタートアップの成長戦略の新潮流

コモディティ化が進み、従来の速攻型グロース手法が通用しにくくなった今、スタートアップにはより多面的な戦略オプションが求められています。ここでは、私がスタートアップ関連のニュースや他社事例、ベンチャーキャピタルの投資動向などを踏まえて独自に考えた、5つの成長戦略の方向性をご紹介します。これらは、あくまで私自身の見解ではありますが、新たな価値軸を意識した取り組みとして、コモディティ化時代の差別化を考える上で何らかのヒントになれば幸いです。

コンパウンド(Compound Startup):

複数のプロダクトを統合することで、単一ツールが解決しきれない複雑な課題に対応する手法です。共通データ基盤を活用し、顧客の業務全体を見通せる一貫性ある体験を創出することで、顧客ロイヤリティの強化と切り替えコスト増大を狙います。BPaaS(Business Process as a Service):

ソフトウェア単品ではなく、業務プロセス全体をクラウド上で包括的に提供するモデルです。これにより、顧客企業は自社内で複雑なフローを構築・管理する手間を減らせ、提供側は多様な業界ニーズに応えながら再利用可能な価値を蓄積できます。結果的に長期的な関係性を築きやすくなり、差別化を持続可能にします。ハードテック/ディープテック:

ソフトウェアに加え、ハードウェアや先端科学技術を取り込むことで高い参入障壁を構築する戦略です。長期的投資と研究開発が必要なため、模倣が困難な独自価値が生まれ、コモディティ化の波を回避する一助となります。M&Aによる戦略的拡大:

既存企業や新興プレーヤーを買収することで、ユーザー基盤やノウハウを迅速に取り込み、新たな市場へのシームレスな参入が可能です。自社開発では時間がかかる領域も、M&Aを活用すれば成長加速と差別化強化がスピーディーに実現します。ブランディング強化:

世界観や物語、デザイン性、コミュニティ形成など、非機能的な価値軸で差別化を図るアプローチです。ブランドによる精神的なつながりが「共感的価値」を生み、顧客は単なるプロダクト利用者から「支持者」へと変化します。これにより、価格や機能差が縮まる中でも独自のファン基盤を確保できます。

これらの戦略は、スピードと機能優位だけでは生き残りが難しい時代に、スタートアップが視野を広げ、持続的な差別化を実現するための一案といえます。ここからは、こうしたアプローチがもたらす示唆を踏まえ、コモディティ化時代にスタートアップが模索すべき道筋とは何か、さらに踏み込んで考えていきましょう。

コモディティ化時代に生き残る道

コモディティ化は、必ずしも悲観すべき現象ではありません。むしろ「ソフトウェアが世界を食いつくす」過程で生じる自然な結果であり、コモディティそのものと正面から争う必要はないのです。ソフトウェアが広く普及し、サービス間の機能差が瞬時に消える時代は、別の視点から価値を問い直す好機とも言えます。

では、どのような道筋を模索すべきでしょうか?その答えの一つは、本質的な体験価値へ立ち返ることだと考えます。単なる機能や価格といった目先の指標を超え、ユーザーの日常や意思決定プロセスと深く結びつく、本質的な問題解決や心地よい利用体験を重視することが求められます。

さらに、ソフトウェア単体では実現できない、より豊かな体験価値を提供することが、新たな差別化軸として浮上しています。たとえば、顧客との直接的なコミュニケーションを強化したり、コミュニティを醸成して共感や協働の場を創造したり、独自の知識資産をプラットフォーム化して提供したりと、ユーザーがただの利用者ではなく、世界観や物語の「共演者」となれる環境を整えるのです。

もちろん、この先も環境は変化し続け、絶対的な「正解」は存在しません。価値を求める座標軸は流動的であり、市場、技術、ユーザー心理、競合状況によって揺らぎ続けます。しかし、この揺らぎこそが今を生きるスタートアップにとっての「伸びしろ」であり、新しいチャンスの源泉でもあります。

コモディティ化は、価値創造の次なるステージへの入り口です。本記事で示した考え方は確固たる答えではありませんが、多面的な課題に直面する中で、新たな一手を模索するための一助になれば幸いです。

最後に、akippaでソフトウェアだけでは実現できない豊かな体験価値の提供にチャレンジしたいと思った方は、ぜひこちらの採用サイトをご覧いただけると幸いです。