Clostridioides difficile 感染症(CDI)のマネジメント

院内発熱の代表格ですが、市中発症も増えてきてます。主症状はあくまで下痢なので、発熱は伴わないことも多いみたいです。数年前に名前が変わったのはご存知でしょうか?

Clostridioides difficile 感染症 診療ガイドライン2022、IDSA guidelines 2021(PMID: 34164674)、ACG guidelines 2021(PMID: 34003176)、up to dateより

【Take home message】

・抗菌薬使用歴(過去1-3ヶ月以内)のある、特に高齢者の下痢±腹痛、発熱でCDIを疑う

・BSS≧5の下痢検体をCD検査(GDH+トキシン)に出す

・GDH・トキシン共に陽性ならCDIの診断、共に陰性なら除外

・GDHのみ陽性なら追加でNAAT法を行い、陽性ならCDIの診断、陰性なら除外

・治療は非重症CDIならMNZ、VCM、重症ならVCM、劇症なら高用量VCM±MNZ静注

・再発が多いようであればFDXも選択肢

<Clostridioides difficile(CD)について>

・Clostridioides difficileは、グラム陽性の偏性嫌気性菌

・CDIを発症するのは、毒素を産生するCDに感染したとき

・毒素にはトキシンA、トキシンBがある

・トキシンAはエンテロトキシンと呼ばれ、下痢誘導性を特徴とする

・トキシンBはサイトトキシンと呼ばれ、細胞傷害性を特徴とする

・CDI発症に関与するのは、トキシンA+/B+とトキシンA-/B+のCD

※トキシンA+/B-は存在しないとされていたが、最近報告されている

・一部のCDでは、バイナリートキシンという第三の毒素を産生するものも存在する

・バイナリートキシンを産生するCDは重症化しやすく、死亡率が高い

<臨床症状・病態生理>

・Clostridioides difficile(CD)による感染症のほどんとは腸炎であり、水様性下痢を主症状とし、時に腹痛、発熱(15%)を伴うことがある

・下痢は粘液、潜血の場合はあるが、黒色便、鮮血便はまれ

・内視鏡の所見として、偽膜や出血が観察されることある

・合併症として、腸管穿孔、麻痺性イレウス、中毒性巨大結腸症を伴うことがある

・CDIの発症は、腸管へのCDの侵入が第一段階

・一般的にはCDI患者との接触、医療機関の利用、無症候性キャリアとの接触が主な伝播経路となる

・CDは、手指などを介して経口的に摂取される

・CDIの発症には、トキシン産生株であることが前提で、さらに腸内細菌叢を撹乱するような抗菌薬、医療行為への暴露、宿主の抗体産生を含む免疫状態が関係する

・CDIに感受性が低い宿主では、CDは排除されるか腸管内に無症候性に定着する

●定着について

・新生児から乳児までの無症候性の定着率は高く、20%程度から高いものだと90%との報告がある

・成人の定着率は、医療機関の受診歴がない場合は<2-15%

・入院環境や長期介護施設などでは、定着率が高率となり、入院環境では最大30%、長期介護施設では最大50%の定着率の報告がある

・入院の長期化と定着率には正の相関が見られる

<疫学>

・有病率は、米国の調査では1000入院あたり6.9人であるのに対し、日本では0.3-5.5人

・CDIの約95%には入院、外来、介護施設含めて医療機関を利用した経歴がある

<CDIの定義>

2歳以上でBristol Stool Scale ≧ 5 の下痢を認め、

・CDI検査にて便中のトキシンが陽性もしくはトキシン産生性のCDIを分離

もしくは

・下部消化管内視鏡検査や大腸病理組織で偽膜性腸炎を呈するもの

・下痢は、24時間以内に3回以上もしくは平常時より多い便回数で、泥状もしくは水様便を目安とする

・下痢を認めずにイレウスや中毒性巨大結腸症を来すこともある

・CDはトキシンを産生することにより感染症を起こすが、無症状でCDを保菌している患者もいる

・このような無症候性の保菌患者やトキシン非産生のCDは治療対象とはならないため、CDIの診断には臨床症状と検査所見の両方を確認することが重要

・下痢の性状については、観察者によって表現や認識が異なるためBristol Stool Scale(BSS)にて評価をすることを推奨

・CDIを疑った際には、BSS≧5の便を検査に提出する

<CDIのリスク因子>

・高齢者、抗菌薬の使用はCDI発症の重要なリスク因子

・過去の入院歴、消化管手術歴、慢性腎臓病、炎症性腸疾患などの基礎疾患、経鼻経管栄養の使用、制酸薬(PPI、H2RA)の使用はCDI発症のリスク因子として考慮

・外来の下痢患者で抗菌薬使用歴がある場合は、CDI検査を考慮する

・抗菌薬は特に、クリンダマイシン、カルバペネム系、セファロスポリン系、フルオロキノロン系はCDI発症との関連が報告されている

・制酸薬に関してはリスク因子の可能性はあるが、因果関係は証明されていない

●抗菌薬投与によるリスク上昇について(up to date)

・抗菌薬使用後のリスク上昇の程度と期間ははっきりわかっていない

・CDI 337人を対象とした症例対照研究では、抗菌薬使用後3ヶ月間はリスクが上昇することが示唆された

・抗菌薬の治療中〜治療後1ヶ月後は7-10倍のリスク上昇、治療後2ヶ月までは約3倍のリスク上昇という報告もある

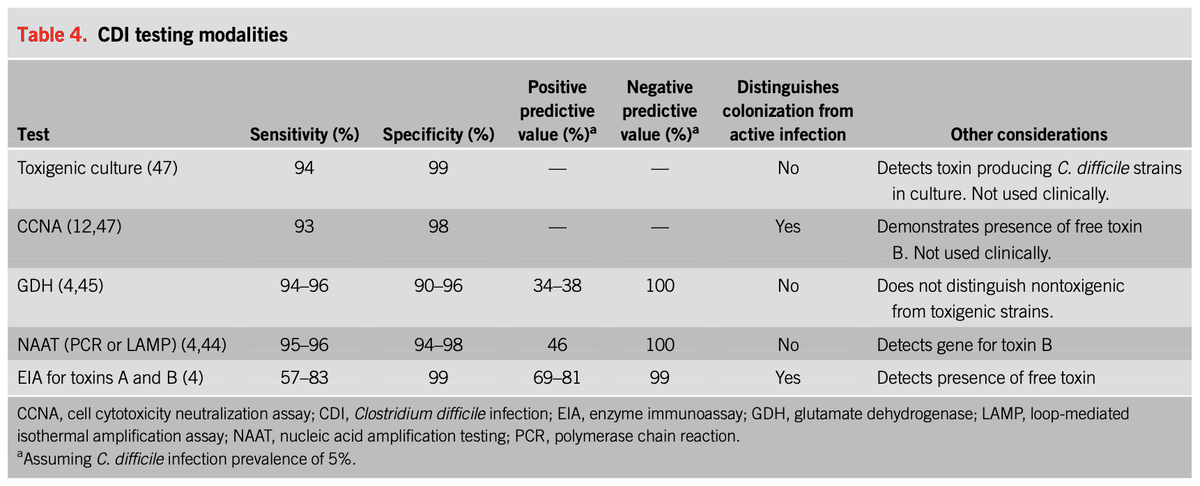

<CDIの検査>

CDI検査として、

・GDH(glutaminate dehydrogenase)+トキシン検査

・Nucleic Acid Amplification Test(NAAT法):遺伝子検査が行われる

・現在はGDHとトキシンを同時に検出するキットが利用されている

・NAATはトキシン遺伝子を検出対象としている

・GDHは、感度・特異度ともに高い(≧90%)が、CDの毒素産生性の有無に関わらず陽性となる(存在診断)

・トキシンは、特異度は高いが感度が低い

・NAAT法は、感度・特異度ともに極めて高い

・保菌患者が一定の割合で認められるため、下痢症状のない人の検査で菌が検出されても診断的意義は乏しい

・便検体はBSS≧5を用いる

CDI診断の流れ

フローチャートの左側を参照

GDHの感度はある程度高いことが知られており、

GDH陽性・トキシン陽性 ➔ CDIの診断

GDH陰性・トキシン陰性 ➔ CDIは否定

一方、便検体に対するトキシン検査の感度は低いことから、

GDH陽性・トキシン陰性 ➔ CDIの診断は保留(トキシン産生株とトキシン非産生株の区別ができない)

この場合、NAAT法を施行

トキシン遺伝子陽性 ➔ CDIと診断

トキシン遺伝子陰性 ➔ CDIは否定

NAAT法ができない施設では、菌株の分離培養を行い、トキシン産生性を評価する二段階法を行うことができる(toxigenic culture)(フローチャートの右側)

いきなりNAAT法のみ施行する方法もある(フローチャートの中央)

●再検査について(up to date)

・同じ下痢のエピソードの間に検査を繰り返すこと(7日以内)は不要であり、治癒の確認をする必要もない

・臨床的に改善中、改善後も検査は陽性となることがある

・下痢が一度改善した後に、下痢症状が再発した場合には再検査が必要

<重症度の定義>

・国内外で統一された重症度分類はない

・予後を正確に予測するスコアリングは存在しない

・最もシンプルなものは以下(up to date)

非重症CDI:WBC < 15,000/mL and Cre < 1.5 mg/dL

重症CDI:WBC ≧ 15,000/mL and/or Cre ≧ 1.5 mg/dL

劇症CDI:低血圧、ショック、麻痺性イレウス、中毒性巨大結腸症の合併

<CDIの治療>

使用薬剤は以下が基本レジメン

バンコマイシン VCM(経口)125mg 1日4回 10日間(計9,000円)

メトロニダゾール MNZ(経口、静注)500mg 1日3回 10日間(経口:計2,200円 静注:計38,000円)

フィダキソマイシン FDX(経口)200mg 1日2回 10日間(計80,000円)

・2018年にバンコマイシンとメトロニダゾールの有用性について、RCTをもとにメタアナリシスを実施

・全症例と非重症例の治療成功率において両群間に有意な差は認められなかったが、重症例ではバンコマイシンの方がメトロニダゾールに比べて治療成功率が高いことが示された

・バンコマイシンとフィダキソマイシンの有用性についてRCTをもとにメタアナリシスを実施

・全症例ならびに初発群、非重症群においてフィダキソマイシンの方がバンコマイシンに比べて治癒維持率が有意に高いことが示された

・この理由としては、治癒成功率は両群間で有意な差はないものの、再発率はフィダキソマイシンのほうがバンコマイシンに比べて有意に低い結果であったことが挙げられる

・メトロニダゾールの利点としては、薬価が安いことが挙げられる

・バンコマイシン使用量の増加は、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)の発現が増加する可能性がある

・メトロニダゾールが経口投与不可の場合は、経静脈投与を考慮

・バンコマイシン内服治療、メトロニダゾール内服治療の症状改善までの中央値は約3日程度

・以下の3つ以上を満たす重篤な場合(血清Alb<2.5、HR>90/回、MAP<60mmHg、WBC>15,000、ベースラインより1.5倍以上の血清Creの上昇、BT≧38.0℃)では、バンコマイシン高用量治療+メトロニダゾール点滴治療により予後の改善が示されている

<CDIの再発の定義>

「適切な診療を受けたにも関わらず、CDI発症後8週間以内にCDIを再発したもの」

・遺伝子学的に同一菌株による再発を再燃、異なる菌株による再発を再感染と定義する

・CDIを適切に治療しても約30%の患者で再発が見られ、初感染後の再発は10-20%であるのに対し、再発例は再発する頻度が高く、40-65%に及ぶことが報告されている

<CDI再発のリスク因子>

・高齢者、CDI診断後の抗菌薬使用歴、腎不全などの重篤な基礎疾患、CDIの既往、PPIの使用、医療関連CDI(発症前3ヶ月以内の入院歴)を再発のリスク因子とすることを推奨

・IDSAでは、上記に加え、免疫不全、重症CDI、強毒株による感染(RT 027/078/244)を再発のリスク因子としている

<CDIの予防(up to dateより)>

一次予防

・抗菌薬の使用を最小限に抑える

・制酸薬を使用しない

二次予防

・再発リスクの高い患者(過去3ヶ月以内に重症CDIで入院した65歳以上の高齢者または免疫不全患者)の抗菌薬使用時にVCM 125mg 1日1回を、抗菌薬使用期間+1週間で併用する

・ベズロトクスマブ 10mg/kg 単回静注

・糞便移植(FMT)

※CDIの治療、予防にプロバイオティクスは使用しないことを推奨

●抗トキシンB抗体(ベズロトクスマブ:ジーンプラバ)について

・複数のRCTによりCDI再発抑制効果が示されている

・再発リスクの高い患者(CDI既往、65歳以上、免疫不全、重症CDI)以外には使用すべきでない

・1瓶 625mg 25mL 335,839円とかなり高額

●糞便移植(FMT:Fecal Microbiota Transplantation)について

・日本では保険適応はなく、臨床研究で施行されている段階

・再発性CDIに対して高い再発予防効果がある

・一方でRCTの症例数も少なく、長期的な安全性も不明

・海外のガイドラインでは推奨はされているが、日本のガイドラインではまだ推奨されていない

CDIの治療・予防のまとめ

日本、海外のガイドラインで治療薬の推奨が異なりますが、シンプルかつ医療経済的なことを考慮して以下を例として挙げてみました。

非劇症CDIなら

①初発 VCM(経口) 125mg 1日4回 10日間

②再発 VCM(経口) 125mg 1日4回 10-14日間

③再発2 VCM(経口)パルス・漸減療法

④再発3 FDX(経口) 200mg 1日2回 10日間

どうしても繰り返すなら、ベズロトクスマブ 10mg/kg 単回静注、糞便移植(FMT)を検討

※MNZは軽症例、何かしらの理由でVCMが使用できないとき、内服できないときに使用を検討

劇症CDIなら

VCM経口 or 経腸投与 500mg 1日4回 ± MNZ静注 500mg 1日3回 10-14日間

<CDI患者に対する感染対策>

・CDI患者およびCDIが疑われる患者は可能な限り個室に隔離し、手指衛生の徹底、手袋とガウンまたはエプロンなどの個人防護具の装着による接触予防策をとる

・個室隔離が困難な場合は、CDI患者同士をコホートする

・患者の部屋に入室する際には、医療従事者のみではなく訪問者にも個人防護具を着用させる

・アウトブレイク時やCD感染率が上昇している施設では、ケアなどで患者に接触した後には石鹸と流水による手洗いを行うとともに、訪問者への指導を行う

・芽胞形成状態のCDはアルコールに対して非常に強い抵抗性を示す

・アルコール含有製剤による手指衛生ではCDの除去効果は乏しく、石鹸と流水による手指衛生のほうが効果的である

<CDI患者に対する接触予防策の継続期間>

・CDI患者に対して、下痢・泥状便(BSS≧5)が持続している間は接触予防策を継続する

・可能であれば、下痢が治まってから少なくとも48時間は接触予防策を継続することが望ましい

<CDIにおける環境消毒>

・定期的なCDI患者の病室の消毒には1000ppm以上の塩素含有の洗浄剤(次亜塩素酸ナトリウムなど)ないし他の殺芽胞製剤を使用する

・患者が退出した後には、速やかな清掃と徹底的な消毒を行う

<コメント>

・再発を繰り返す症例をまだ経験したことがないですが、本当に困るんでしょう…

・FDXやベズロトクスマブもなかなか使う機会なさそうですね