Windows (AMD)でApollo Twin MkII (Mini DP) を使う

2024.05.09 追記

Windows11にアップデートしたところ、Apolloを再接続すると確定でブルースクリーンとなり、接続も安定しなくなりました。以下を参考にBIOSの設定を変更したところ認識するようになりました。

Thunderbolt Usb Support – Enable

Thunderbolt Boot Support – Enable

Enable ASPM – L1

https://rainbowsound.cafe/2022/02/01/use-thunderbolt-on-windows-11/

WindowsでUniversal AudioのApollo Twin MkII (Mini DP, Thunderbolt 2) を使いたい。しかもCPUはAMD Ryzenで。

見る人がみたら「それは..」という感じ満載。しかし最近は3D CGやゲーム制作系のプラットフォームがWindows環境優勢なので強めのWindows環境がどうしても欲しくなります。さらに近年マルチコア性能を上げてきているAMDのCPUもかなり魅力的なので、同じ境遇にある人はいるんじゃないでしょうか。

先日、そんな理由で自宅の環境をWindowsに移しました。作業環境を一本化したいのでオーディオIFをつなげたいと思ったのですが、現環境のインプットにはThunderbolt2や3 がないので選択肢は

・他のAudio I/Fを導入

・Apollo Twin MkIIをなんとか使えるようにする

Apolloは気に入っているし、追加したプラグインもあるのでぜひ使い続けたい。そこそこのAudio I/FをWindows用に買い足すとしてもクオリティはどうしても下がってしまうので使う方法を探すことにしました。環境は

Audio I/F: Universal Audio Apollo Twin MkII (Mini DP)

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 3700X

結論から言うと、条件は厳しいけど使えるようになります。Apolloに限らずMini DPのデバイスが使えるようになるまでの手順として、環境が違っても参考になるかもしれません。

USB?Thunderbolt?

さて、apollo twinにはWindows用としてUSBバージョンがあります。しかし僕はMacで使っていたのでMini DPです。Windows用があるのにThunderbolt版がWindowsで動くのか?そもそもWindowsでThunderboltって安定するの?CPUがAMDというのもさらに不安。

Thunderbolt2 (Mini DP) のデバイスを使うには、そのまま入力する方法の他にThunderbolt3 (USB-C) アダプタを介して入力する方法があります。UAの公式ページで検証済みのものが紹介されています。

StarTech.com Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプタ Windows/Mac対応 サンダーボルト3(オス) - サンダーボルト(メス) TBT3TBTADAP

https://www.amazon.co.jp/dp/B019FPJDQ2

マザーボード

そこからという感じですがマザーボードが対応していないと多分どうしようもありません。トラップはThunderboltのPCI-E拡張ボード。

ASRock 拡張インターフェースボード Thunderbolt 3 AIC R2.0

https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z4XKQ4J

拡張ボードを刺すだけで使えるなら最高なのですが、大体の製品はメーカーページを見るとマザーボードに「TBTヘッダー」ピンが必要なことがわかります。結局マザーボード本体が対応していないとダメということになります。ということで解決法は2通り。

・TBTヘッダー付きマザーボード+拡張ボード

・オンボードThunderbotl3のマザーボード

マザーボードごと変えるなら最初からオンボードで載ってほうが良いだろうということで後者で進めることにしました。拡張ボートを別で用意するよりマザーボードのクオリティも上がります。

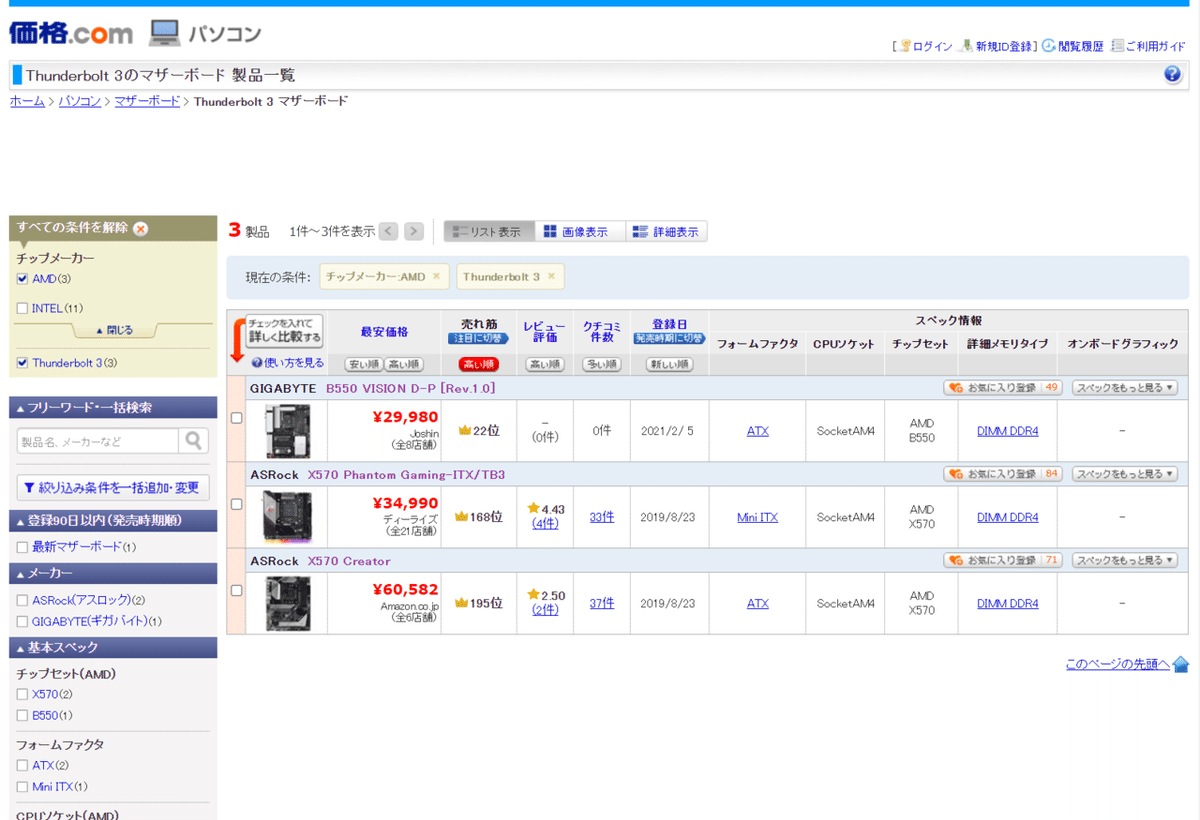

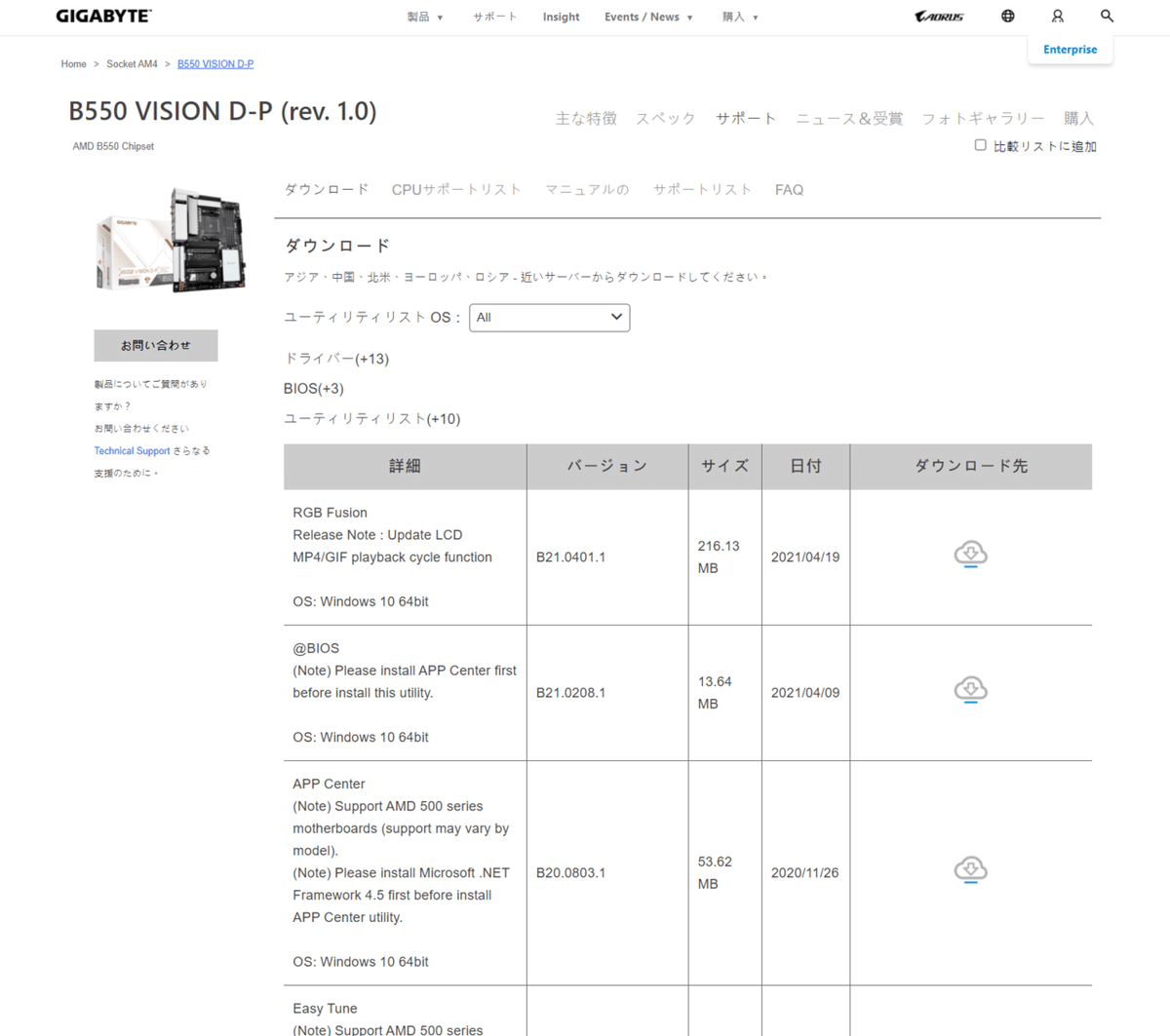

AMD Ryzen 3700Xに対応しているチップセットで調べると対応しているものは現在(2021.05)3種類しかありませんでした。ATXで性能も十分そうな GIGABYTE VISION D-Pを選択。

GIGABYTE VISION D-P

https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B550-VISION-D-P-rev-10#kf

Thunderbolt コントロールセンター

ボードの交換は省略して、組み終わったらデバイスを使えるように設定していきます。BIOSでThunderboltがDisableになっていることがあるらしいので、その場合はEnableにしておきます。

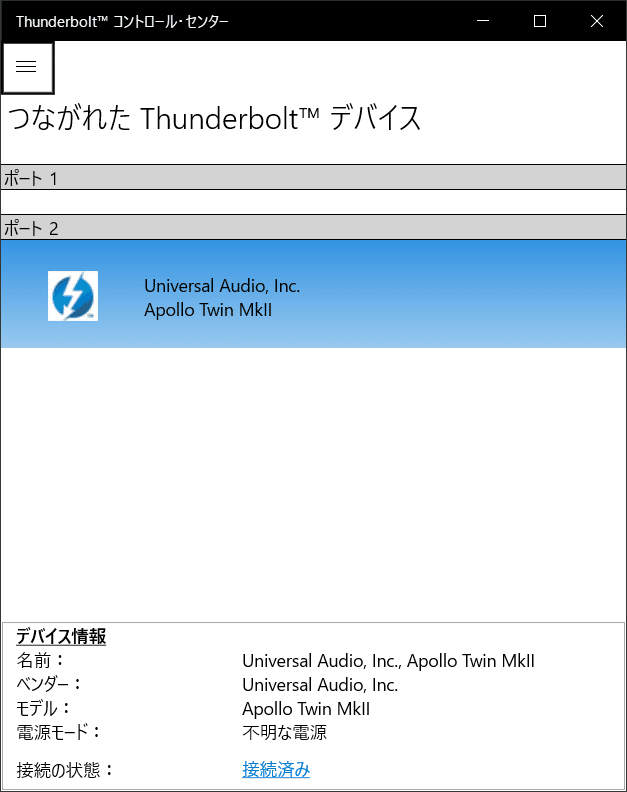

起動した直後はまだデバイスをつないでも認識しません。付属CDROMなどからインストールできる「Thunderbolt コントロールセンター」をインストール。するとapolloが接続時に認識されるので「常に接続」を選択します。

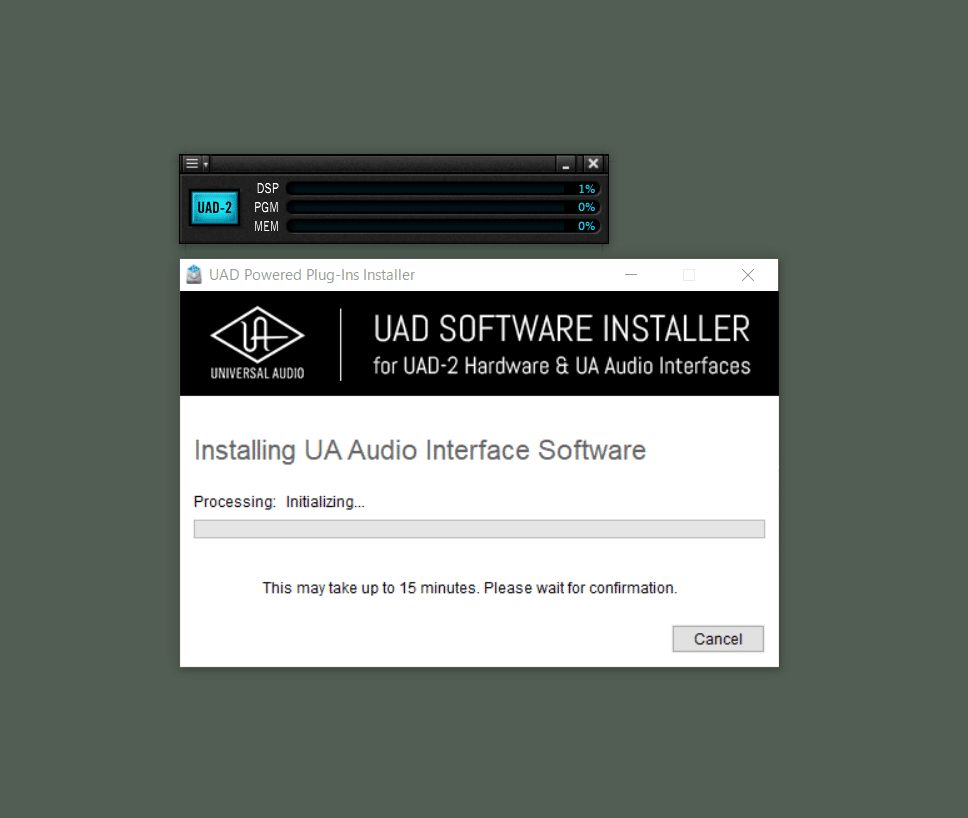

すると無事認識され、UAドライバをインストール済だったためか自動でセットアップが始まりました。これでデバイスがコントロールパネルの「サウンド」のリストに現れ、音が出せるようになりました。が。

BIOSのアップデート

無事完了かと思いきや、出力に「プチプチ」というノイズが乗っていました。やっかいなパターンです。

ドライバー再インストールやバッファサイズの変更、Thunderbolt Driverの更新(GIGABYTEのサポートページから)など試すも解決せず。そこでHOOKUPのページでUAのWindows設定を発見したので見ると

Universal Audio : (Win) Thunderbolt 関連の設定について

https://hookup.co.jp/support/posts/31524

大体の操作は試していました。が。

「BIOS アップデートが必要になることがあります」

(これはやりたくない..)

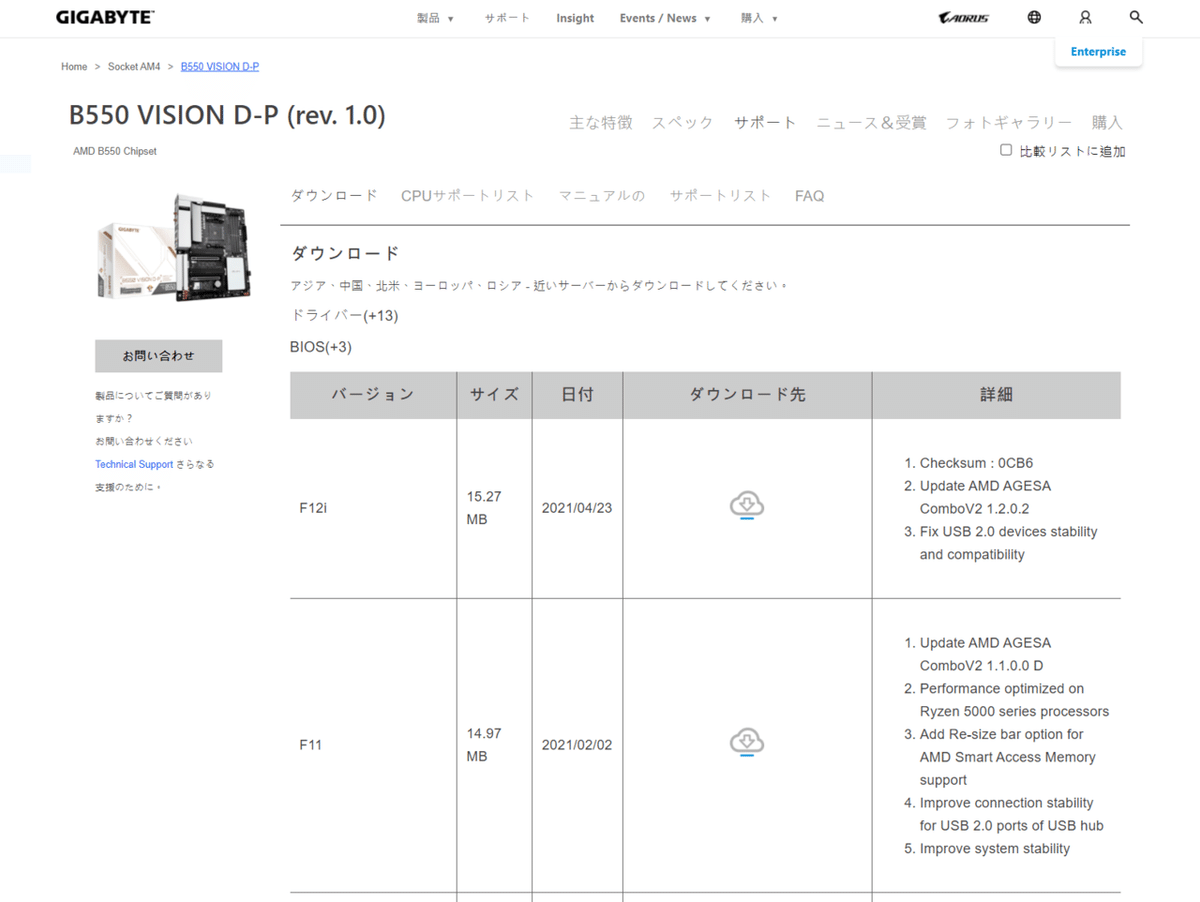

しかしそれ以外はやりつくしているのでやってみることにします。GIGABYTEのサポートから最新(F12i)をダウンロード。初期状態ではF11でした。

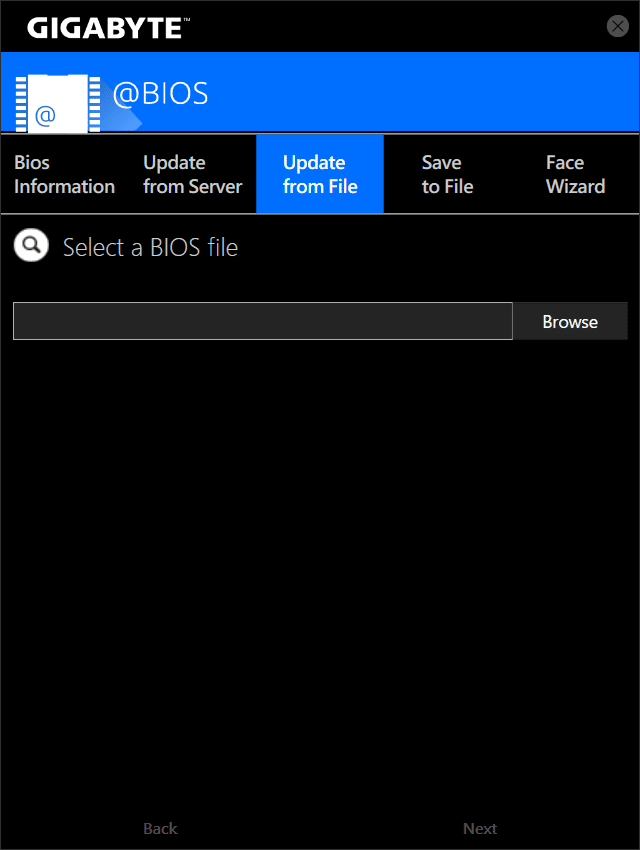

同じページからBIOS更新ソフトウェア「@BIOS」をダウンロード。先に「APP CENTER」というソフトウェアをインストールする必要があるのでインストール後に@BIOSをインストール。

@BIOSでダウンロードして解凍したものを指定してインストール。

これで無事ノイズも消え、正常に使用できるようになりました。なお同じくダウンロードできるドライバー類は最新にしてあります。

後は他のユーティリティを使ってビッカビカに光っているファンやケースのLEDを消してあげれば完成です。できるものですね。

試したけれどダメだったこと

・拡張カード増設

本文の通り。おそらくダメではないけれど、安いマザーボード(TBTヘッダー付き)+拡張ボードで冒険するよりはオンボードのほうがボード自体のクオリティも上がって良いのではと思います。

・Thunderbolt3を普通のUSB3ポートに

StarTechのThunderbolt3 → Thundrbolt2 アダプタを使ってUSB3.2ポートにさしてみましたが、当然通信プロトコルが違うのでダメ。

・グラフィックボードのDisplayPortを使う

これは実は少し期待しました。グラフィックボード経由でオーディオIFつなぐ話は聞いたことあったし、仕様からは読めないけれどグラフィックボードのDPの部分だけThunderbolt対応していないかと。仕様的には十分であろうDisplayPort to Thunderbolt2 (Displayport 1.4) ケーブルを使ってトライ。残念でした。

Cable Matters Mini DisplayPort DisplayPort 変換ケーブル 8K 60Hz 双方向 1.8m Mini DisplayPort DisplayPort 1.4 ケーブル DisplayPort Mini DisplayPort 1.4 変換ケーブル Thunderbolt 2対応 ブラック

https://www.amazon.co.jp/dp/B07R6P5F5Z

写真参照

https://hookup.co.jp/products/universal-audio/apollo-twin-mk2