Raise your Flag Day 2

こんにちは、Raise your Flag 10期のばばちゃんです😊

今回はファシリテーターに必要な要素を4つ紹介していきます。

理論の紹介がたくさんあるので、頭がいっぱいになってパンクする前に

休憩をとって自分なりのペースで読んでみてくださいね!

それでは今週もLet’s get started !

ファシリテーターの4要素とは

1.環境整備

1-1 集中阻害要因を取り除く

外部要因によって「場」は一瞬で壊れてしまう。

例えば、集中して作業している場で誰かの雑談の声やスマートフォンの通知音などガヤガヤしていたらどうですか? 集中力が切れて注意が横にそれるるので作業が一向に進まないなんてことありますよね。そういった集中力や参加意欲を損なわないため、活動前に環境管理を行うことが大事なんです。

集中阻害要因をなくすために重要な要素として、視覚・聴覚・体感・コンデションがあります。

実際にファシリテーションを行う場面(いつ、どこで、だれに)を具体的に想像した中で、この4つの要素や活動前のルール設定や活動時の姿勢態度、そして他の学習者の集中を妨げる恐れがある場合への対応について入念に環境を管理していかなくてはならないと思いました。

1-2スイッチのON/OFF

活動の始まりや終わりの際の合図には、参加者のやる気スイッチON/OFFといったメリハリをつける効果があります。始まりと終わりの合図の例として、参加者の声や拍手などの動作、また音楽などがあげられますが、視聴覚に訴える合図でルーティン化ができそうな活動が良いと感じました。ほかにも始まりと終わりの合図をはっきりさせる活動を探していきたいと思います。

2.問いかけ

次にファシリテーターの役割として、「よい問いを投げ続けること」があげられます。よい問いって何かというと…

相手がより自分自身の頭を使う問い

相手の価値観を引き出す問い

深く考えられる本質的な問い

全く新しいアイデアにたどり着ける問い などです

私は初めより良い問いって、漠然と相手の思いや考えを素直に引き出せる問いだと考えていました。でも改めて4項目を見てみて「そう、これが言いたかったことだ!」と思いました。授業案や実践を行う際に、常に問いかけに気を配って考えてましたが、とりあえずやってみなければ分からないでしょと思い、今まで思考<行動を優先していました。以下には良い問いかけの理論を4つ紹介しています。実践できそうかもと思う理論から日々の発問に活かしていきたいです。

2-1 置き石理論

置き石理論は、相手のことについて本質的な問いを投げる前段階でいくつかの質問(本質的な問いに関連する問い)を投げかけていく理論です。どこか初対面の人と徐々に距離を詰めていく感じに近い印象をもつ理論だと思います。問いも相手との距離感を図って投げかける必要があることを学び、理論を用いるときは本質的な問いを先に設定してから、それに至るまでの複数の問いを考えていく(逆向き設計)順番が大切だなと感じました。また、問いに含まれるキーワードの定義づけも人それぞれ異なるので、相手が言葉の節々をどう捉えて意見を発しているのかを考えて、問いの軌道修正を図る柔軟性が求められる理論だと思いました。

2-2 発散と収集

発散と収集は、意見をたくさん出せる問いと意見をまとめる問いです。ブレインストーミングのイメージが発散の問いに当てはまると思います。また、収集の問いはたくさんの意見をまとめていく際、意見のグループ分けや優先順位決めなど条件を含む問いになります。収集の問いがあることで、意見自体がより明確に可視化され、新たな気づきや価値観を得れそうだと感じました。

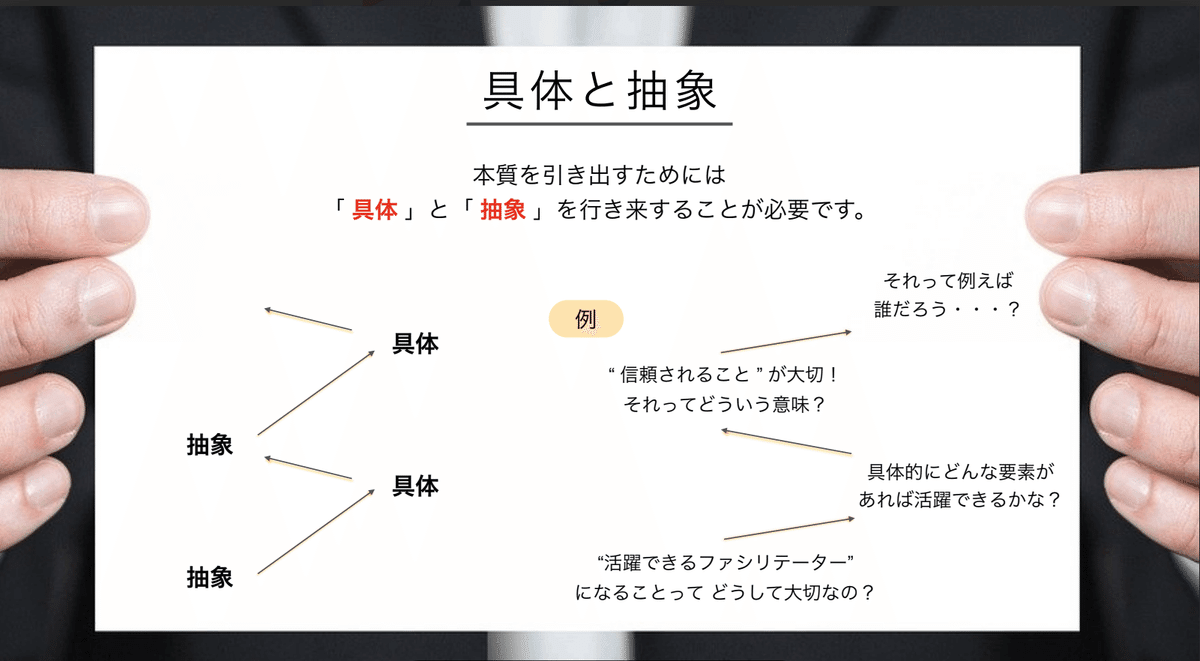

2-3 具体と抽象

相手の意見の本質を引き出すときに使うのが具体と抽象の理論です。

具体と抽象の往来をすることで、自分や相手の思いや考えを深堀りし、本音から気づきを得るときに使えそうだと思いました。私自身考えがまとまっていないときは抽象的な言葉で表現するときが多く、具体的にどうしたいのかまで落とし込めていないので、まだまだ具体と抽象の往来ができていないなと感じました。そこから、具体と抽象の問いを投げかけるときに考えがまとまっていない場合は、置き石理論を使って徐々に具体的な考えに深めていく必要があると気づきを得ました。

2-4 内向きと外向き

内向きは、自身の経験やそこから見える価値観・考えに対して問いかける問いです。外向きは、頭の中にない経験、考えや価値観などから新たな気づき・学びを得る問い、また自分の偏りに気付く問いです。内向きの場合、あなたという人称を使って経験やそこから得た考えや価値観を問いますが、外向きの場合は物事や価値観に対して批判的に問うことと捉えればわかりやすいのかなと思います。外向きの軸を持つには、日常的に物事やある価値観に対して「それってどうなのか?」「その事実や根拠はどこからきたのか?(経験や客観的事実)」「どうしてそれが重要・大切/正しい・誤りだとおもうのか?」など興味関心や探求心をもって既知や未知の情報に対して問いかけていく姿勢をもつ必要があると感じました。

3.立ち振る舞い

ファシリテーターは場を創る人であるからこそ、ファシリテーターの立ち振る舞いによって活動する環境も変化します。なので、ファシリテーター自身が具体的にどのような場にしたいか想像し環境を整備・創造することが重要になります。場は大きく分けて、受容環境・集中環境・活性化環境があります。

3-1受容環境

心理的安全性を保つ受容環境は、意見を否定・拒絶されない、本音が言える環境です。そのためには以下の伝える・自己開示する・受け止めるの3つが重要です。

伝える・受け止めるの項目に共通している点として、出された意見へのフィードバックの際に中立性を保つことがあげられます。中立性のあるコメントって一番難しいものであり、そのあとに他の人の意見を聞く際の言葉がけ一つで、前の人の出した意見がファシリテーターの求めていたものと違うのだという印象を全体に与えてしまいます。実際に授業実践をやっていると、フィートバックするときに発言者の意見をまとめた表面的な言葉がけになってしまっていたり、他の人の意見をあおぐときは、自然と「ほかの意見ありますか?」「違う意見ありますか?」と聞きがちになってしまっているので、どのようなコメント返し・問いかけを心がければよいかこれから考えていきたいと思いました。

3-2集中環境

受容環境を基礎として、相手が集中して投げかけた問いに答えられる環境づくりが集中環境です。集中環境をつくるには、問いを相手の理解に合わせてかみ砕く工夫や考える時間を与えて沈黙を恐れない姿勢が必要になります。

相手の理解に合わせて質問を変えるときには、相手が問いへの解釈がわからないのか問いそのものがわからないのかを判断し、相手の視点に立った問いかけを複数個用意しておく必要があると感じました。

3-3活性化環境

そして最後の活性化環境では、相手の思考を活性化させる問いかけ⇔意見を可視化させる工夫・要約で整える→相手の意見交流が活発化したと判断したらファシリテーターの役割を手放すという流れを持って、先を見越した問いかけを常にファシリテーターは考え続けていきます。場を手放す判断は相手の主体的な姿勢次第でもあるなと感じ、相手が主体的に参加できる場づくりをするにはファシリテーターの問いかけやまとめの役割も重要であるが、参加者の学習姿勢や学習経験も主体的な場づくりをする際に考慮していくことが重要だと感じました。

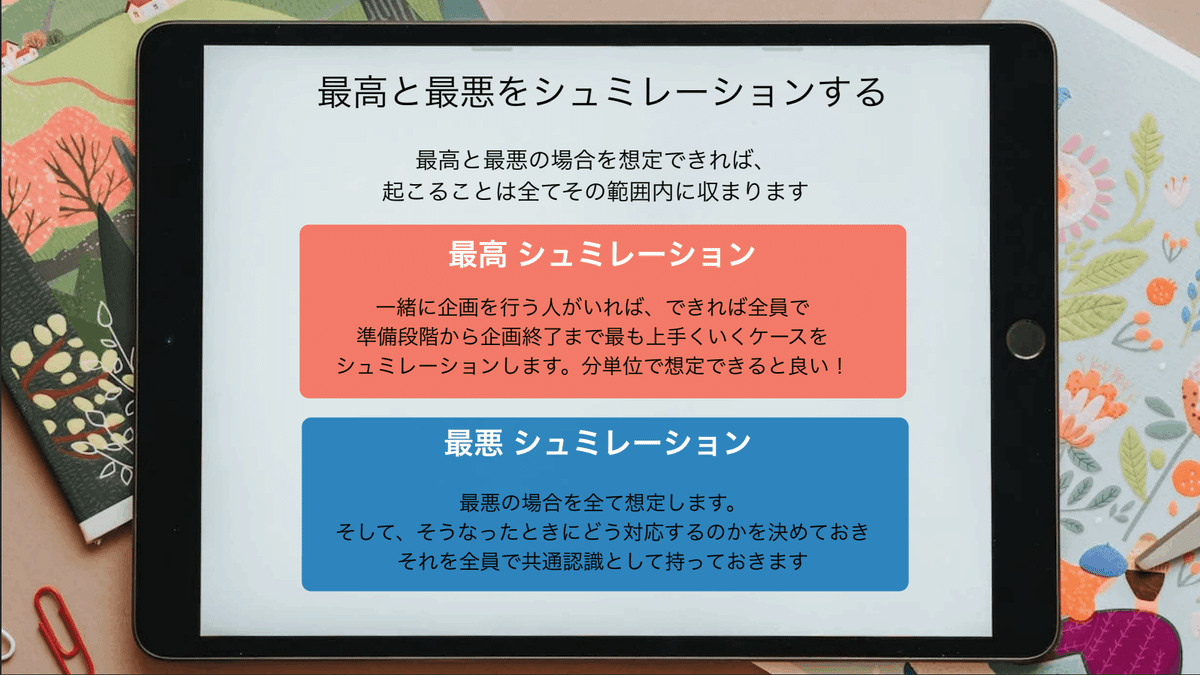

4.シミュレーション

シミュレーションのときは最高Verと最悪Verを考えて心の準備を整えておくことが必要です。私はいつも最悪Verを考えて最高だった理想像を想像してこなかったので、最悪Verを回避していてもまだまだ改善できるところあったのにと自己肯定感が低くなってしまう経験をしてきました。これを機に最高のシミュレーションを想像して実践練習のモチベーションを上げていきたいと思います。