2024年 マイベストアルバム16

2024年の新譜の中で好きだった16枚に関するごく個人的な文章。自分の好きなアルバムを選んでいるので当然順位も全て自分が好きな順です。

ちなみにサムネイルは自分の2024年のハイライトですが、2024年アルバムを出してないミスチルも本当に少しだけ出てきます。

16. Mo Bedick / Whirligig

Black Country, New Road、black midi、Dry Cleaning、Squid、IDLES…。これらは全て一般に「サウスロンドンのポストパンク」として括られるバンドです。(時代性・地域性だけでこれらのバンドを横並びに語るのは少し強引な気もしますが)彼らの音楽性に共通項を見出すなら確かな演奏技術に裏打ちされた手数の多さ、ジャズ・HR/HM・エレクトロ・ヒップホップ等の導入による先の読めないチャレンジングな展開が挙げられると思います。そしてそんなサウスロンドンのポストパンクシーンにも通じるような野心を抱いてドリームポップに挑まんとするバンドがオランダに現われました。オランダ出身のインディーロックバンド、Mo Bedickです。

彼らの1stアルバム、"Whirligig"はドリームポップ最大の魅力であるメランコリックでサイケデリックな浮遊感を感じさせる瞬間もありつつ、それ以上にジャンルの垣根を優に超えていく軽やかな足取りが魅力的な一枚でした。ドリームポップというやり尽くされたかのように思えたジャンルで意外になかった枠の破壊。

15. Chanel Beads / Your Day Will Come

ニューヨークを拠点に活動するインディーバンド、Chanel Beadsの1stアルバム。

煤けた地下聖堂を想起させるような、アングラ的でありながらもどこか触れがたいような崇高さを放つ一枚。ニューヨークを代表する偉大な先達、The Velvet UndergroundのDNAはこんなところにも流れているのかと胸が熱くなりました。

14. 小雨ちゃん / Wraiths

「宅録オフィスレディ」、小雨ちゃんの1stアルバム。

ノイズと低音が強調された不気味でおどろおどろしいサウンドと「怨」の一字が揺らめくような不気味な歌詞。それでいてノイズギターの轟音に包まれた瞬間、思わず拳を握ってしまうような純粋な熱さもある。ボーカルも重いサウンドに似つかわしくないほど甘くメランコリック。これらが組み合わさった結果生まれたのが、彼女の脳内に渦巻くドロドロとした何かを宅録という過程によってさらに煮詰めたような唯一無二の世界観。変な喩えかもしれませんが本当は怖い童話の原作(劇伴:Nirvana)みたいな。他人の描く世界を100%の濃度でそのまま受け取れるのが宅録の魅力なんだろうなと思える一枚でした。

こんな不気味でかっこいい世界観を形にできる人が日本のどこかで会社員をやってるなんて怖くて素敵だと思いませんか?

13. ピーナッツくん / BloodBagBrainBomb

バーチャルYouTuber、ピーナッツくんの4thアルバム。Vtuberなのに、みたいな枕詞も野暮なほど先鋭的なセンスは本作においても健在。

インターネット上の物事って例えば「ネットタトゥー」みたいな言葉に明らかなように永遠っぽいイメージが強いんですけど、実際のところ自分は皆が見るような大きいプラットフォームから消えればすぐに大抵の人に忘れられるような不確かな側面が強いと思っています。それはそもそも電子空間上にしか存在していないVtuberにとっては死とほとんど同じようなことで、ピーナッツくんが本作のリリースに至るまでに活動してきた約7年間(界隈に明るくない人には伝わりにくいかもしれませんがこれは異常なくらい長いです)にも数多くのVtuberが「亡くなって」きました。そんな数々の同胞が爆ぜていくなかを全力で駆け抜けていくような手数の多いエクスペリメンタル・ヒップホップのカタルシスと疾走感が気持ちいい。

加えてVtuberとしてのピーナッツくんのファンにしか伝わらない話ではあるんですけど、ピーナッツくんってリアルで等身大でかなり根暗な「兄ちゃん」で、このアルバムの基盤になっている経験もピーナッツくんとしての活動がなかったら見られなかった景色がほとんどだと思っています。

だからこそこのアルバムには爆ぜていく世界の中を7年間も走り続けてきた自分に対する自信と同時に、彼自身が想像すらしていなかった世界にまで連れてきてくれたピーナッツくんという存在に対する感謝が滲む瞬間があって本当にこちらこそありがとうという感じで……

ぼくらはずっと気づいてる

いつかこの世界が滅ぶ

それまでに君とランデブー

意識の外でどこかに飛んでく

カップ麺 食べてる深夜に

昼夜逆転 肌に悪いらしい

あんま飲まない方がいい眠剤

君と半分こしたよね 覚えてる あの日

思い出に浸る時間は残されちゃいないよ

IPhone メモに書き殴る

リリックで作るぼくの理想の未来を

誰かに呼ばれるmy name

忘れられる頃まで

続けるParty

また夜更かし

ちなみに自分はお察しの通りVtuberとしてのピーナッツくんのフアンでもあるのでこういう文章を書いていますが、そうでない人が聴いてもおもしろいアルバムなので!

12. Kendrick Lamar / GNX

2024の音楽シーンを代表する出来事として真っ先に挙がるのはKendrick LamarとDrakeのビーフでしょう。まあ別にビーフの内容に触れはしませんが、件の騒動から半年足らず程度でサプライズリリースされた本作はやはり彼を「ヒップホップの新王者」とするに足る内容でした。

"good kid, m.A.A.d city"や"To Pimp a Butterfly"、"DAMN."のような、Kendrickこそがヒップホップの新王者であると同時にポップカルチャーにおける最大の哲人であると心から思える過去の諸作と比すると本作はアルバム全体を貫く美学・哲学に欠けた印象を受けます。それでも突然のアルバムリリースで世界中のファンを沸かせ、どこかオーガニックな手触りが残る上質なビートに(Jack Antonoffの仕事は個人的にはまらないことが多かったけどこれは本当に好き)Kendrickのラップが乗るだけでここまで良質なラップ・アルバムができるならやっぱり彼こそがヒップホップの新王者なんだろうなと思わずにはいられません。(まあそもそもさっきから繰り返してる「ヒップホップの新王者」も彼がもっと若いときに言われていたことで、今となってはそもそも「新」でもないし、ここ数年の動向を見るに彼自身王座から降りようとしているようにも思えますが。)

この作品についてはPitchforkが6.6点を付けたことも軽く話題になってましたね。多分このアルバムをPitchfork基準で誠実に評価するなら7.5~8.0ぐらいなんでしょうけど、Kendrickのアルバムにそんな点数付けてBEST NEW ALBUM!!!!!!やることに大した意味なんてないし、「舐めたことしてないでもっかいTPaB作れよ💢」って意味合いなんでしょうけど。

それを踏まえて、結局俺たちは偏屈な音楽オタクを自認してても、"Not Like Us"をリメイクした感じの曲でMustard!!叫んだり客演にSZA呼んだり、そんなことで半狂乱になって喜べるんですね、というか。自身の生い立ちをベースにしたストーリーテリングもアフリカ系アメリカ人の抑圧と解放っていうテーマ性も俺を喜ばせるためにはマストじゃなくて、結局気持ちいいツボ押されればそれで良いんですね、というか。

まあそんな一切合切を飲み込んだ上で9.0だと思ってるからこそこういう位置に置いてる訳ですが!

11. 3776 / The Birth and Death of the Universe through Mount Fuji

3776『The Birth and Death of the Universe through Mount Fuji』は、「宇宙の始まりから、終わりまで」と「高校入学から卒業まで」の軸が絡み合う、前代未聞のコンセプトのニュー・アルバム。「この宇宙の中でどうやって生まれ、その全てはどうやって消えてゆくのか」という壮大なテーマを、ピュアでポップなアイドルソングに乗せた、3776にしか作れない唯一無二の作品に仕上がっている。

???

いや意味が分からないと思います、聴かないと。でも聴けば分かるんです。こればっかりは自分を信じて下さい。

ネオサイケデリアからハイパーポップ的インディトロニカ、シューゲイズ、etcとジャンル横断的でプログレッシブなオケとアイドルソングをしっかりやっていく歌メロのコラボレーションがカオスティック。 それでいてカオスティックに終始せず、緻密に計算されたアルバムコンセプトを完璧な秩序の下で遂行していく様には狂気すら覚える。 脳の処理が追いつかないほどの情報量が目の前で完璧に処理されるのを眺めながら宇宙の始まりから終わりまでを、高校入学から卒業までを、猛スピードで駆け抜けていく狂気のアートポップ。

※本作は各種サブスクにありません。おそらく、少なくとも日本国内にお住まいの方ならCDは簡単に入手できるはずです。ダウンロードデータ販売もあります。

10. Vince Staples / Dark Times

2017年にリリースされたVince Staplesの2ndアルバム"Big Fish Theory"は10年代を代表する(すべき)名盤でした。同作はデトロイト・テクノの影響下にある冷たく無機質なビートを圧倒的な緊張感の下乗りこなしていく傑作でしたが、だからこそ、以降、"Big Fish Theory"的アプローチを避け続けるVinceの姿勢にやきもきさせられていたのも一ファンとして事実でした。そんなVinceが2024年に放った新たな傑作が本作、"Dark Times"です。

How do yall feel about SHAME ON THE DEVIL? Am I R&B? Am I Hip-Hip?

— vince (@vincestaples) May 20, 2024

本人のポストにもあるとおり、本作はVince史上最もR&Bに接近した作品となりました。聴いていると自分まで暗闇に溶けて消えてしまいそうなダークなサウンドが心地よい一枚。"Big Fish Theory"的アプローチを避け続けてきたVinceが辿り着いた一つの境地がこのアルバムなのかもしれないし、そう思うと彼の次の一手が今から楽しみです。

Life hard but I go harder

俺も頑張らなきゃね

9. The Smile / Cutouts

Radioheadが史上最も偉大なバンドである以上、The Smileの歩みもまた、単なるサイドプロジェクトとは言えないほどの重みを持っているわけです。2024年、The Smileは2枚のアルバムをリリースしましたが、その2枚目にあたる"Cutouts"はRadioheadの偉大なディスコグラフィと比肩する傑作となりました。

Thom YorkeとJonny Greenwoodの脳内に広がる幽玄で静謐な世界観は"A Moon Shaped Pool"をもって完成し、そして本作"Cutouts"をもって肉体性を獲得し雄大に動き出すに至りました。そんな本作の音楽性に大きく寄与しているのがドラムのTom Skinnerです。彼のジャズ由来の変則的なドラムビートが果てしない広がりを感じさせるオーケストラサウンドに静と動の緩急を与え、"In Rainbows"、"The King of Limbs"で取り組んできたビートの刷新という命題に新たな可能性を提示しました。

アルバムごとに新たな地平を描いてきたRadioheadという偉大なバンドの歩みは、こうして形を変えることで今も続いています。Radioheadとしての足跡は途切れてしまったことに一抹の寂しさを覚えつつも、それでも偉大な天才たちの描く「続き」を現在進行形で見られていることは幸福なことなんだろうとも思わされます。

8. RM / Right Place, Wrong Person

世界的アイドルグループBTSのリーダー、RMの2ndアルバム。

ヒップホップを基盤にジャズ・ロック・エレクトロ等ジャンル横断的で、自由ながらも一定の緊張感を湛えた11トラック。Little Simz、DOMi & JD BECK、never young beachら客演の抜擢も完璧で、オルタナティブな作品としての緊張感とチームとしての一体感の両者が同時に伝わってくる一枚。

本作のシックで洗練された雰囲気はある意味インディーの理想形とも言えるもの。「BTSにこれをやられたら自分には何が…」ってなってるミュージシャンは正直かなりいそう。

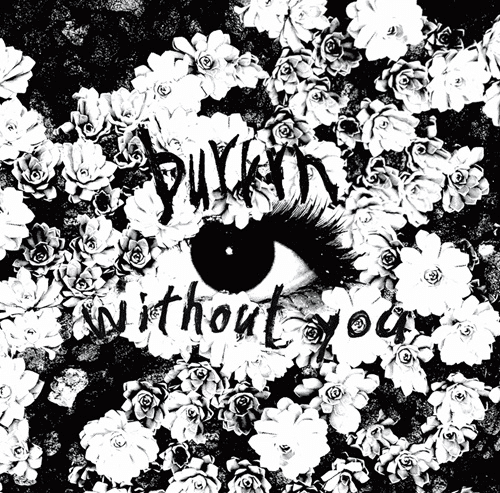

7. burrrn / without you

あなたが思う邦シューゲイズ史上最高のアルバムは何ですか?

そうです、2011年にリリースされたburrrnの1stアルバム、"blaze down his way like the space show"ですね。自分もそう思います。

そして1stアルバムリリースから13年もの月日を経てburrrnの2ndアルバムがリリースされました。本作"without you"です。

my bloody valentineとSonic Youthの融合とも評された世界水準の音作りは本作においても健在。シューゲイズのトロみたいな部分だけが続いていく"full of light"、密室感のあるサウンドと疾走感によって一曲で「my bloody valentineとSonic Youthの融合」を体現していく"passing rain"、白銀の世界を駆けていくような"destruction"。当然のように捨て曲ゼロな上、各曲のド頭からアクセル全開で突っ走ってきてくれるから新しい曲に入る度に宝箱を開けるようなドキドキ感がありました。

2024年、最高のシューゲイズは間違いなく東京で鳴らされていました。

6. Vampire Weekend / Only God Was Above Us

世界が混迷を極めた2024年、Vampire Weekendは初期三作へと回帰していくようなアフロビートやバロック音楽と同時にそれらを覆い尽くし切り裂くようなノイズの轟音を鳴らしました。"Capricorn"の美しいピアノアルペジオは暴力的なノイズに侵されていき、"Gen-X Cops"は切り裂くようなギターノイズで幕を開け、ラストトラック"Hope"にて描かれた諦念と緩やかな終末もまた最後には渦を巻くようなノイズの海に沈んでいきます。

"Fuck the world"

You said it quiet

No one could hear you

No one but me

Cynical, you can't deny it

You don't want to win this war

Cuz you don't want the peace

現実においてもこの美しいピアノの旋律は暴力的なノイズに掻き消されています。「世界なんか滅びればいい」、そんな言葉から始まる本作は世界の醜さと同時に身が震えるほどの美しさをまざまざと見せつけてもきます。こと今の時代においては、"Mary Boone"のようなどこまでも美しいバラードナンバーの方がかえってグロテスクに思えてしまうような瞬間もあります。それでも、その美しさはこれからも誰かにとっての希望として、このクソったれた世界に響いていくはずです。

5. Threshold / Thief

たった9曲、19分。そこに詰め込まれたのは宇宙的な神秘性をまとったドリームポップの浮遊感と眩いほどのインディーフォークの煌めき。"Wait In Vain"で聖歌隊の子供たちのコーラスが入ってきた瞬間、この瞬間は永遠に続く、続かなくてはならないという感情すら巡る。

話は変わりますが、このThresholdというバンドは2023年に解散したStrange Rangerというバンドのメンバー、Isaac Eigerの新プロジェクトとなります。このStrange Rangerが素晴らしいバンドで、特に2021年にリリースされた"No Light in Heaven"というミックステープが本当に最高なのでなんならそっちを聴いてください。本題の16枚については一切やってないリンクも貼っておきます。

https://album.link/i/1623738380

4. Quadeca / Scrapyard

アコースティックギターやピアノ、ストリングスのオーガニックで穏やかな音色とそこを補強するように添えられる電子音。それでいて「オーガニック」なんて言葉からは想像も付かないほど、切実にオルタナティブな展開。"Brat"的サウンド(ひたすらに電子的で踊れるイージーリスニング)がニュー・スタンダードとされた2024年にあってQuadecaの掲げた旗印はあまりに時代に逆行するものでした。

それでも本作のオルタナティブの切実さに、彼が何かを「超え」ようとする思いの高まりに応えるように深みを増すストリングスに、平面的な電子音には届き得ない境地を自分は見たのです。

そして何よりこれが2024年の音なんだと信じたくなるエモがこの作品にはある。

(言うまでもなく"Brat"も好きですよ!)

3. Official髭男dism / Rejoice

J-Popの第一線で活動するミュージシャンにとって、アルバムという作品形態で自分たちが表現したいものと売れ線の楽曲(≒シングル曲)のバランスは常に重大な課題でした。近年の作品で言えばVaundyは"replica"でアルバムの後半にシングル曲をまとめて配置、King Gnuは"THE GREATEST UNKNOWN"でアルバムの雰囲気に合うようにシングル曲を再録、90年代まで遡ればMr.Childrenは(伏線回収)"深海"で当時リリースされていたシングル曲を大胆に切り捨てることでアルバムとしての世界観を担保してきました。

そこに対し、本作でヒゲダンが提示してきた方法論は「そもそもシングル曲の時点でオルタナティブな曲をメインストリームのど真ん中に持って行く」こと。皆が"ミックスナッツ"を聴いたときの「この曲めっちゃポップだけどどんだけ展開多いんだよ」をアルバム全編通しでやることでオルタナティブなJ-Popのアルバムを作る豪腕っぷり。

アレンジもずっと過剰なのに本当にセンスが良くてやり過ぎな感じが一切ない。こんなにオルタナティブな作品を作れる人がJ-Popのど真ん中にいて、巨大な資本を背負ってることがここまで良い方向に作用してるアルバムって意外と珍しいんじゃないかと思います。(仮にb-------!!が"ホワイトノイズ"とか書いたとしても結局この規模感でプロジェクトを動かしてる人じゃないとあんな過剰で壮大なアレンジ当てられないよねって事です。)

コロナ禍真っ只中に発表された内省的な前作"Editorial"のラストトラック"Lost In My Room"のアウトロから繋がる形で始まる本作は(ボーカル藤原の復調もあって)言わばアフターコロナ的な開放感とポップスの快楽性に満ちあふれた傑作。果たして今の社会全体として本当にアフターコロナ的な開放感を享受することが正しいのかという議論は別であるとしても、疲れた空っぽの脳みそにひたすら楽しさを詰め込んでくれる、ポップスはそんな存在であって欲しいと思える一枚。

2. Magdalena Bay / Imaginal Disk

Rate Your Music年間ランキング1位、NME年間ベストアルバム5位、Stereogum年間ベストアルバム5位、etc…。総合的に見て本作が2024年を代表するアルバムの一つであることには疑いもないでしょう。何よりこれは最高の作品なので。

エレクトロ・シンセポップを基調にサイケデリックな世界観の中で過剰さの半歩手前で手札を開示し続ける。リバーブもグリッチノイズもよく分かんないピコピコ音も完璧に気持ちいいタイミングで出してくるからずっとやり過ぎの半歩手前でポップ・アルバムの体を成してる。

さらに楽曲単位でのクライマックスもそれぞれに用意しているのに、アルバムとしての構成も完璧。最初の3曲でアルバムのノリを分からせた上でキラーチューン"Image"、"Death & Romance"の二連撃で早速仕留めてくる。(というかサブスク上での再生回数的にこの2曲をキラーチューンとしてるだけで大体の曲がキラーチューン。)"Tunnel Vision"でアルバムの流れを止めかねないほどの轟音ノイズに雪崩れ込んだ後、次曲の"Love Is Everywhere"はあえてローファイでゆったりとした歌い出しにすることで軽く聴けるような展開に戻す。"Angel on a Satellite"で切なくも純朴なエンディングを演じたかと思えば、ラストトラック"The Ballad of Matt & Mica"では無からの再生を見せた上で1曲目"She Looked Like Me!"のメロディーのリプライズ、こんなん泣く。

そして何より曲が良い。ともすれば難解な音楽にもなりそうなのに、こっちが「難しいことやってるな」って思う前にひたすらに曲の良さで殴ってきて聴き浸らせてくる。

この陶酔感をネオ・サイケデリアと言ってしまえばそれまでなんですけど、陶酔感と同時に身体がカチッとした電子的規律の中に組み込まれていく感覚はドラッグに端を発するサイケデリックというジャンルとは一線を画しているような気がしてなりません。やっぱりこれが脳に直接ディスク取り込まれる感覚なんですか?

1. 柴田聡子 / Your Favorite Things

涙の出るほど花や陽がきれい

こんなことあるんだね、本当にきれい

いきなり飛び立ち戻らない鳩の群

そろそろ閉店の駐車場を出て

こうしてるのもよして

ラテでも買いに出ようよ

投げ出した右足で空中に描く丸

着替えない服を見てもう何日だろう

たった一度歌ってくれた

あの映画の主題歌は

その声でなくちゃ古びて聴くに堪えなくて

恥ずかしさや悲しさは

その耳が聴いてくれないと

恥ずかしくも悲しくもなく

君はとっておきの鉛の服

水底で眠り続けるための口実

君は待ちかねた暑さの夏

台風の来た夜

流麗なR&B的ビートに乗せられるは一聴して全てを聞き取ることが難しい程に複雑で独特な譜割り。それでも歌詞カードを読みつつ聴き進めていけばそこに綴られているのは彼女の素直な心の機微や日々の暮らしの中の細やかな美しさばかり。柴田聡子が歌うことで平坦な日常の上にリズムが生まれ、それが暮らしに添えられた彩りになっていく。

あとがき

と、いうことで明けましておめでとうございます。

書き始めた時には年内に出すつもりだったんですけどね、慣れない作業で思ったより時間がかかりました。

2024年はあなたにとってどんな年でしたか?

これはわざわざネットでするような話でもないと思って黙ってたんですが、自分は大学を卒業すると同時にフリーターになり、ずーっと微かな不安感が心の片隅に置かれてるような気分で日々を過ごしていました。(別に深刻な事情とかはないので心配はいらないです笑)

「俺はいつまでこんな生活を続けるんだ」が胸を渦巻く2024年にあって、いつも支えになっていたのはやはり音楽を聴くことだったんだと思います。2024年にはApple MusicのReplay機能によれば年間で103,827分音楽を聴き、スマホのメモを信じるなら計248枚の新譜を聴いていたそうです。ここまで音楽を聴いていた自分でも正直248枚の内の大半は一回きりしか聴いていないわけで、だからこそ誰に頼まれるでもなくこんな文章まで書いている16枚については一生聴き続けるような大切な作品になるんだろうなと思っています。

ここまで読んでくれているあなたもまた、そんなアルバムと一枚ぐらいは出会えることを祈って、結びの言葉に代えさせていただきます。

ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします!