神戸のまちと阪神・淡路大震災 ~30年目を迎えた現状とこれから~(後編)

みなさんこんにちは。星のかがやきです。

前回の記事に続き、阪神・淡路大震災からの復興事例を、現地調査や文献などを踏まえて分析していきたいと考えています。

都合により投稿間隔が空いてしまい、大変申し訳ございません。

前回の記事はこちらから!

https://note.com/hoshino_kagayaki/n/n924f87f5c19f

ヘッダー画像:南京町(神戸市中央区)

大正筋商店街 ~商店街再開発とその功罪~

新長田駅と駒ヶ林駅の間に位置する、大正筋商店街。

この商店街も、震災で甚大な被害を受けた地域のひとつです。

大正筋商店街を含む長田区一帯では、阪神・淡路大震災により大規模な火災が発生しました。

長田区で発生した大規模な火災の原因は前編で説明しておりますので、そちらもあわせてご覧ください。

大正筋商店街も大規模な火災に遭い、アーケードや商店の建物が倒壊するなどの被害が発生しました。

また、幅が狭い道路が多かったことや、新しい耐震基準をクリアしていない木造の建物がひしめき合っていたことから、商店街や新長田駅周辺の広い範囲が焼けてしまいました。

震災後、商店街や新長田駅周辺を対象に、再開発計画が決定されました。

ここでいう「再開発」とは、市街地再開発事業のことを指します。

市街地再開発事業には、以下の2種類があります。

第一種市街地再開発事業…「権利変換方式」というしくみをとっています。これは、事業前の土地や建物の権利を、事業後に新たに整備された建物の土地や床の所有権に等価で交換するものです。大きな建物を建てることで、事業前に比べ床面積が増加するため、増加分を保留床として売って事業費にあてることができます。

第二種市街地再開発事業…「用地買収方式」というしくみをとっています。これは、施行者が対象地域の土地をすべて買い取り、事業前の土地や建物の所有者が希望した場合にのみ、事業後にできた建物の床が与えられるものです。公共性・緊急性が高い場合に適用されます。

新長田駅周辺は、神戸市西部の副都心に位置づけられており、神戸市が一体的に整備していく必要があったため、第二種市街地再開発事業が採用されました。

しかし、これがのちに大きな影響を及ぼしていくのです。

1995年3月の都市計画決定後、商店街内のまちづくり協議会と施行者である市が話し合いながら、再開発事業が進められました。

再開発に伴い、タワーマンションや再開発ビル(商業施設)、公共施設などが商店街内に建設されました。

大正筋商店街のまちびらきが行われたのは、震災から9年目の2004年3月のことです。

なお、その後も事業が続き、2024年11月にすべての事業が完了した式典が行われました。

総事業費は2279億円。神戸市の一大復興事業となりました。

さて、事業による効果はどうなったのでしょうか。

実際に歩いてみたところ、平日の朝ではありましたが、人のにぎわいが思ったより感じられませんでした。

また、ところどころにシャッターが下りており、人の気配がみられなかった箇所がありました。

実は、再開発ビルの商業スペースは58%も売れ残り、現在も市が324億円もの赤字を抱えているのです。

商店街には空きテナントが目立ち、テナントの買い手も見つからない状況です。

阪神・淡路大震災から30年が経過した今も、復興後の商店街に人が戻らず、震災前のにぎわいを取り戻せていません。

このような結果となった理由に、以下のようなことがあげられています。

維持管理のコストの問題…固定資産税が震災前から2倍になったほか、再開発ビルの維持管理費が毎月約4万円かかっており、大きな負担となっています。

高層マンション…震災後に完成した高層マンションの住民は、商店街ではなく三宮や梅田など他の地域で買い物をするため、売り上げが伸び悩んでいます。

高齢化…震災前から高齢化が問題となりつつあったうえ、長田区で盛んであったケミカルシューズ産業が衰退したことで、お客さんが減っていました。そこに震災や復興事業の遅れが重なったことで、店をたたむ人や商店街を離れる人が相次いだのではないかと考えられます。

行政の失敗ともとらえられる、大正筋商店街の復興事業。

各地で災害が頻発し、そのたびに復興が迫られるなかで、今後の災害復興の在り方が問われています。

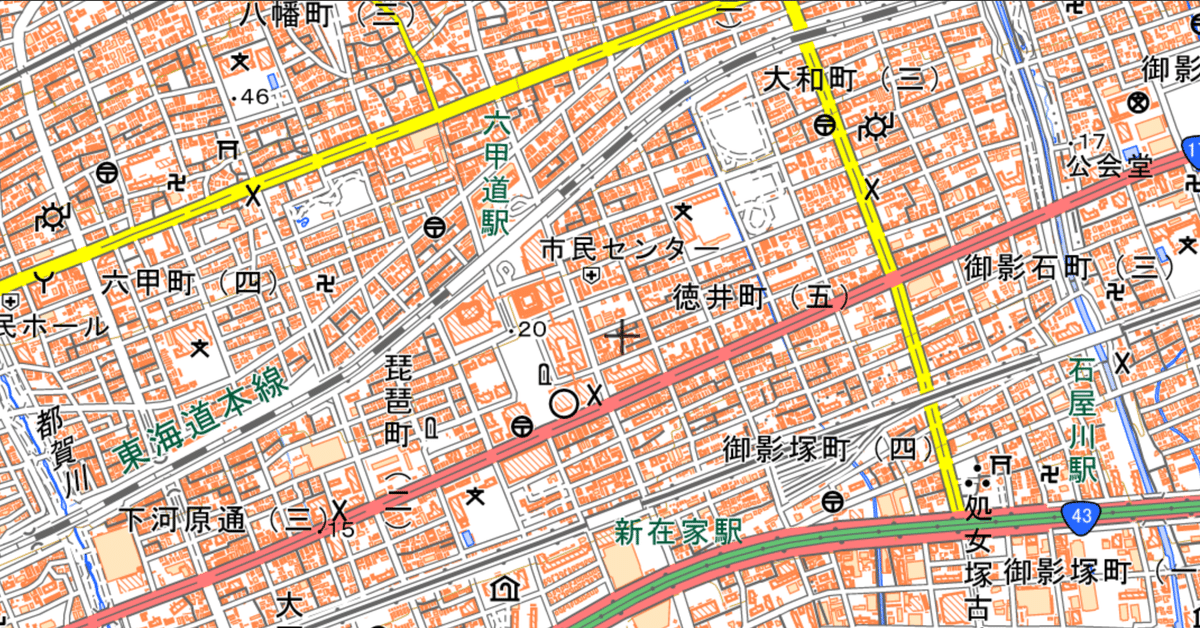

六甲道駅南部 ~復興過程にみる意見の反映の難しさ~

JR東海道本線(JR神戸線)で三ノ宮駅から快速で一駅。

神戸市東部に位置する六甲道駅をこの章で取り上げていきます。

阪神・淡路大震災において、六甲道駅は高架の柱が折れ、高架下がつぶされる被害を受けました。

また、駅周辺に建っていた小さな建物を中心とした住宅地も震災で大きな被害を受けました。

震災後、駅周辺における再開発計画が神戸市により提示されました。

六甲道駅周辺は、前章で紹介した新長田駅周辺と同様、神戸市の副都心に指定されていたため、防災公園などの公共施設や高層ビルの建設が計画されました。

このため、第二種市街地再開発事業として、行政のもとで事業が進められることとなりました。

しかし、これには住民が反発。

被災して地区の外で暮らす住民も多い中で一方的に都市計画が進められたうえ、高層ビルにより地域の景観が大きく変わること、さらにはパチンコ店など一部の建築物が対象外になったことへの疑念が要因となりました。

そうしたなかで、1995年6月18日に住民らによる協議会が結成され、行政と住民による「協働」のまちづくりが始まりました。

その際、論点となったのは主に以下のような点です。

防災公園の整備について…公園を整備する根拠が明確でなかったため、住民が反発しました。その結果、市は再開発の計画決定後になって防災公園の避難者数や対象地域などの根拠を示しました。

残存マンションの問題…震災による倒壊を免れたマンションの住民は建物の存続を望んでおり、基準を満たしたマンションは存続しました。

高層住宅への抵抗感…震災前、住民の大半は低層・中層の住宅に住んでいました。そのため、集合住宅や高層住宅への抵抗感が強くなっていました。

最終的には、防災公園の広さは計画当初から縮小されたほか、住民らにあった「高層住宅への抵抗感」が解消されていきました。

まちづくり協議会は、確かに住民の意見を行政に反映できる力をもつ団体ではあります。

一方で、存在に関して再開発事業における法制度の根拠がないことや、行政との間で事業への知識や経験に大きな差があること、さらには意向を伝えることができても変更は計画決定と事業の範囲内にとどまってしまうといった点が浮き彫りになりました。

住民が意見を主張するだけでなく、どのようにして行政が意見を可能な限り反映させていくかは検討の余地がありそうです。

おわりに

2回にわたって、阪神・淡路大震災から30年の節目となる2025年に、復興の取り組みや現状を分析しました。

30年が経ち、まちの姿が大きく変わり、震災を知らない世代が増えています(筆者もそのひとりです)。

一方で、震災の記憶を継承したり、これまで行われてきた取り組みを振り返り、今後の災害や復興に備えたりする取り組みがますます重要になるのではないかと考えられます。

過去に学び、将来に活かすことの重要性を改めて認識したとともに、知らなかったことも多く、私自身さらに勉強していかなければならないということを痛感させられました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考文献

新長田駅南地区 震災復興第二種市街地再開発事業 検証報告書(神戸市)

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/36279/jigyogaiyo-1.pdf

森田哲夫, & 森本章倫. (2021). 図説 わかる都市計画 (1st ed.). 学芸出版社.

安藤竜介. (2017). 阪神・淡路大震災によって被災した商店街における商店主の意思決定. In 日本地理学会発表要旨集 2017 年度日本地理学会秋季学術大会 (p. 100167). 公益社団法人 日本地理学会.

白水忠隆. (2015). 阪神淡路大震災から 20 年. 生活協同組合研究, 470, 62-64.

平山洋介. (1999). 六甲道駅南地区:"協働"の復興都市計画. 安全と再生の都市づくり -阪神・淡路大震災を超えて-, 229–236. https://www.cpij.or.jp/com/rev/upload/file/229.pdf

次回予告

現在、次回以降の記事を鋭意制作中です。

東京都の東側で構想されている鉄道路線について考察していく予定です。

次回以降もよろしくお願いします!

※またしても、投稿頻度が空く可能性が高いですが、ご了承ください…。