非日常に没入し、物語のなかで“生きる”ということ。

8月2日、金曜日の夜。

下北沢・小劇場B1に、とある作品を観に行った。

『PANCETTA Special Performance "Gouche"』。

一宮周平さん手掛ける個人ユニット「PANCETTA(パンチェッタ)」の公演。

小劇場B1は、私の仕事場から徒歩3分。だから直前まで仕事をして、劇場に向かった。私が下北沢を拠点に選んだ理由は、「劇場」が好きだから。

下北沢には、演劇の劇場も、お笑いの劇場も、映画の劇場もある。特に演劇に関して、下北沢は東京の……いや、日本の中心だ。

日常と非日常をシームレスに行き来できる環境で生きてみたくて、下北沢が私の拠点になった。

だからこの日も、私は徒歩3分で“非日常”に向かった。だけど小劇場B1で私を待ち受けていたのは、私が思い描いていたような“非日常”ではなかった。というか、「私が今まで求めていると思っていた“非日常”は、私が本当に欲しかった“非日常”じゃなかったんだ」と思った。

『PANCETTA LAB 2024 SUMMER "Gouche"』

公演『PANCETTA Special Performance "Gouche"』は、パンチェッタがこの夏7月末~8月頭にかけて仕掛けた2週間の実験『PANCETTA LAB 2024 SUMMER "Gouche"』の2週目。宮沢賢治の童話『セロ弾きのゴーシュ』が軸となった実験だ。

1週目は子どもたちと一緒に『ゴーシュ』をつくって発表し、2週目に俳優と音楽家たちによる『ゴーシュ』が上演された。

私が足を運んだのは、俳優と音楽家たちが上演した『ゴーシュ』。演劇作品は、未就学児の入場が制限されていることが多い。でも『ゴーシュ』は3歳から入場OK(回によっては0歳からOK)で、私が観に行った回にも、たくさん子どもが来ていた。

ゴーシュに没入する子どもたち

『ゴーシュ』に登場するのは、役者だけではない。音楽家たちが生演奏し、照明や装飾はカラフルで生きてるみたいに美しく、役者たちは歌い舞い、舞台は小さいのに目も耳も忙しい。

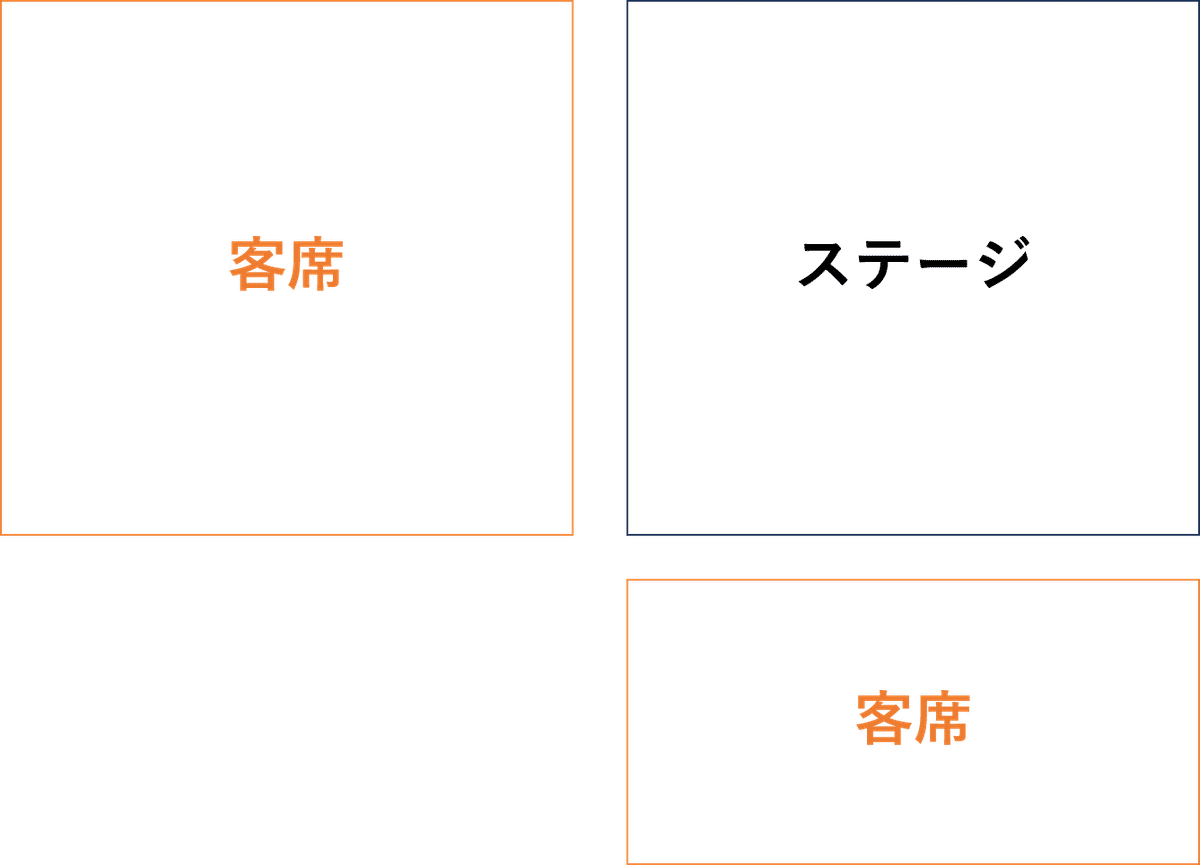

小劇場B1は二面舞台で、ステージに対し2方向に客席がある。

座る位置によっては、あちらサイドに座っているお客さんの表情が見える。気が散るから嫌だという人もいるかもしれないけど、私は意外と、お客さんの表情と一緒に舞台を観るのが好きだ。舞台上で繰り広げられる物語を、私はこっち側から、あちらサイドのお客さんはあっち側から見る。同じ舞台を見ているのに、目に映っているのは違う世界なんだな。とか想像するのが楽しい。

『ゴーシュ』に来ていた子どもたちは、照明みたいにキラキラした目で舞台を見つめていた。前のめりで物語のなかに入り込み、立ち上がって舞台に近づこうとし、無意識でしゃべってしまって、隣に座ったお母さんにたしなめられて……

作中、観客が物語に参加する演出があった。入場時に小道具を渡されて、とある場面でそれを登場人物に渡す……という演出だ。

そのタイミングが来たとき、一番に立ち上がったのは4~5歳くらいの女の子だった。そこに、ほかの子どもたちが続いていく。だけど私を含め、大人たちはちょっと腰が重い。少しでも目立つのが嫌なのか、どんな顔をして渡したらいいのかわからないのか、恥ずかしいのか。

舞台上で起きている世界は、子どもたちにとって「今まさに目の前で起きている」ことだった。主人公のゴーシュや動物たちが“そこで生きている”ことを本能で感じて、物語を物語と線引きせず、自分がそこに入り込むことを厭わない。つまり、あのとき子どもたちは、そこにいるゴーシュや動物たちに会いに行っただけ。

カッコウの歌声にあわせ、歌っている子どももいた。歌詞がカンペキだったから、『PANCETTA LAB 2024 SUMMER "Gouche"』一週目のプログラムに参加していた子だろうか?

こんなこと、大人は絶対にできない。だって恥ずかしいし、目立ちたくないし、怒られたら嫌だし、なにより“舞台上で起きていることとこちら側は違う世界だ”って知っているから。

終演後、良いものを観た満足感。そのあと、なにやらモヤモヤした気持ちが生まれた。舞台と客席で隔たれた線を越え、物語の中に入り込んでいた子どもたち。なにか……なにか、大切なことを思い出せそうな気がする……

「感じる」と「生きる」の境目で

私は“非日常を感じる”ために劇場へ足を運んでいる、と思っていた。これは思い込みだったかもしれない。

そうではなく、私は短時間でも“非日常のなかで生きる”ことを求めていた、のかもしれない。

『ゴーシュ』の客席にいた子どもたちを見て、2014年冬に観た、とある演劇作品のことを思い出した。今はもうない、笹塚ファクトリー。

その作品を観ているとき、私は登場人物たちと一緒に泣き、笑い、心配し、絶望し、希望を感じ、客席にいるはずなのに心は舞台上を飛んでいて、あきらかにその物語のなかで生きていた。ファンタジー色の強い作品だったので、登場人物の置かれた環境に共感するようなことは一切ない。それなのに、私は物語のなかで一緒に生きていた。

だから、カーテンコールですごく不思議な感覚になった。役を抜け出してはにかむ俳優たちを見て、「この人たちは誰?」と一瞬混乱した。あの日の私は、立ち上がったり声を出したりこそしないけど、『ゴーシュ』の子どもたちと似たような状態だった。心だけは客席と舞台の垣根を超えて、物語のなかを一緒に生きていた。

『美少女戦士セーラームーン』の世界に入り込み、「大きくなったらセーラーヴィーナスになりたい」と宣言したこと。

映画『ジュブナイル』に影響を受け、買ってもらったテトラのボールペンが宝物で、いつかこの子がしゃべりだすかもと思っていたこと。

『ハリーポッター』が大好きで、当時いじめられていた自分をハリーに重ね、ここから逃げ出すためにホグワーツからの手紙を熱望していたこと。

2014年のあの観劇は、子ども時代に体験した没入感の延長線上にあるものだった。物語のなかを一緒に生きた感覚が忘れられなくて、私は演劇が好きになって、その後も足しげく劇場に通うようになったんだった。

いつしか観劇に慣れて、どんなに良い舞台を観ても、あのときみたいな没入感は得られなくなってしまった。それでも非日常を求めるクセのようなものはずっと残っていて、言い方は悪いけど、長いこと無感情に観劇をしていたかもしれない。感動している気がするだけ、面白い気がするだけ。

日常と非日常をシームレスに行き来したい……とか言いながら、私が立っていたのは“非日常のきわきわ”で、あくまでも日常の内側でしかなかった。文字通り、非日常を“感じる”ことはしていたかもしれないけど、あの日のように物語という非日常のなかを“生きる”ことはできていなかった。

人に伝わるのかわからない感覚だけど、『ゴーシュ』を観たあと思考した私は、こんなふうに思い至った。ゴーシュや動物たちと同じ世界線で楽しそうにしていた子どもたちを見て、自分の原体験といえるようなエピソードを思い出せた。非日常の世界で生きるのは、子どもだけの特権じゃない。

私は、本当は“非日常のなかで生きてみたくて”劇場に足を運んでいたんだった。

「生きている人間が見たい」

私とパンチェッタの出会いは、2023年秋に行われた取材だ。私はインタビュアー兼ライターとして、この取材に参加した。

一宮さん、ピアニストの加藤さん、画家の松本さんに話を聞いたあの日から、もうすぐ1年。

※加藤さんはパンチェッタ公演内で生演奏を、松本さんはパンチェッタ公演のほとんどでキービジュアルを担当している方。加藤さんは『ゴーシュ』にも出演

毎月(ありがたいことに)何人もの人に取材して、毎日(ありがたいことに)書かねばならない原稿があって、私のなかには、次から次へといろんな人間のいろんな思考が流れていく。

だから正直、書いたらスコッと忘れてしまう取材もある。

だけどこの取材はすごく印象に残っていて、たまにふと思い出す。三人ともとても楽しそうにパンチェッタのことを語ってくれて、言葉の一つひとつに愛情を感じたからだと思う。

加藤さんが語っていた言葉が印象に残っている。

公演中毎日舞台に立っていて思うのは、「1度たりとも同じことが起きない」ということ。役者が同じセリフを言っているようでも、毎回違う印象を受けるし、パンチェッタでは1度も飽きたことがありません。

そして、一宮さんの演出方針。

ト書きはかなり減らしています。「生きている人間が見たい」と思っているので、そのとき役者が感じたことを好きに表現してほしいんですよ。

https://jikkenku.tokyo/interview/3091/

パンチェッタは、“脚本やト書きの通り間違いなく演じる”、“全公演でまったく同じ内容・同じクオリティをお届けする”……みたいな方針とは、真逆のところで存在しているようだ。

こじつけかもしれないけど、思う。

『ゴーシュ』のなかで役者や音楽家たち、それから舞台を構成する様々な要素ひとつひとつが“生きて”いたから、子どもたちもあんなにキラキラと没入できていたのかもしれない。

舞台上で生きるのは、役者たちだけじゃない。観ている私たちだって、そこで生きることができる。傍観者である必要はない。

観劇している子どもたちのささやき声や、カサコソと動く音や、舞台に近づこうと手を伸ばした指先。本来であれば観劇するうえで雑音にもなり得るそれらも、『ゴーシュ』の一部。子どもたちの存在が作品の色を際立たせて、私にも気付きをくれた。回ごとに子どもの人数や性格も違うから、毎回全然違う『ゴーシュ』だったんだろうな。

子どもたちが体現して見せてくれた、非日常と日常のあわいを短時間だけ“生きる”感覚。

それは間違いなく私も持っていた感覚で、なんなら観劇をしはじめた原体験ともいえるものだった。思い出した。思い出せた。

日常と非日常を行き来する

相変わらず、毎日原稿に追われている。

かつて仕事が欲しくて欲しくてたまらなくて、原稿を追いかけていた私はどこへ?

非日常を感じたかったのではなく非日常のなかで生きたかったんだ、と気付いたように。

しんどいしんどいと取り組んでいる仕事は、かつてお前が喉から手が出るほど欲しかった仕事なんだぞ!と気付こう。いましめ。

「日常と非日常をシームレスに行き来したい」という想いは、ずっと変わっていない。今も。

最近あまりにも仕事しかしていなかったし、せっかく下北沢にいるのだから、ちょっくら舞台でも観に行ってみようかな、と思った。

本多劇場グループのHPを見たら、あれもこれも面白そうだ。毎日頑張ってるんだから、2時間くらい抜け出したって良いよね。もしかしたら、人生を変えるくらいの衝撃的な舞台を観られるかもしれないし……

金銭的な理由で(涙)断念したけれど、ふと思い立って「今日はどんな作品をやっているのかな」とワクワクできる下北沢がやっぱり好きだ。演劇だけじゃなくお笑いも映画もあるし、音楽ライブもあるから、ワクワクと選択肢は無限大だ。

今日も明日も、私はいつだって非日常に飛んでいきたい。

10月、下北沢ザ・スズナリでパンチェッタ公演があるようだ。スズナリは仕事場から徒歩5分。5分で違う世界に行けるって楽しい。

※蛇足※

毎日誰かの言葉を聞いて、原稿にしたためているので、自分がなにを考えているのか全然わからなくなった。ここ2年くらい本当に悩んでいて、人の言葉ならすらすら書けるのに、自分の言葉はずっと迷子。

久しぶりに自分のために長文を書いたら、気持ちよかった。デトックスだ。書きながら考えがまとまることもある。誰かのためではなく自分のために書く。そこに向き合う必要がある。そうしたらきっともっと良い仕事ができるはず。文章を書いて生きているのだから、生きた文章をちゃんと書こう。

いいなと思ったら応援しよう!