2月東京オープン(名月戦)の思考整理

目的

何を考えながら対局していたか書きながら振り返って、思考の整理をする

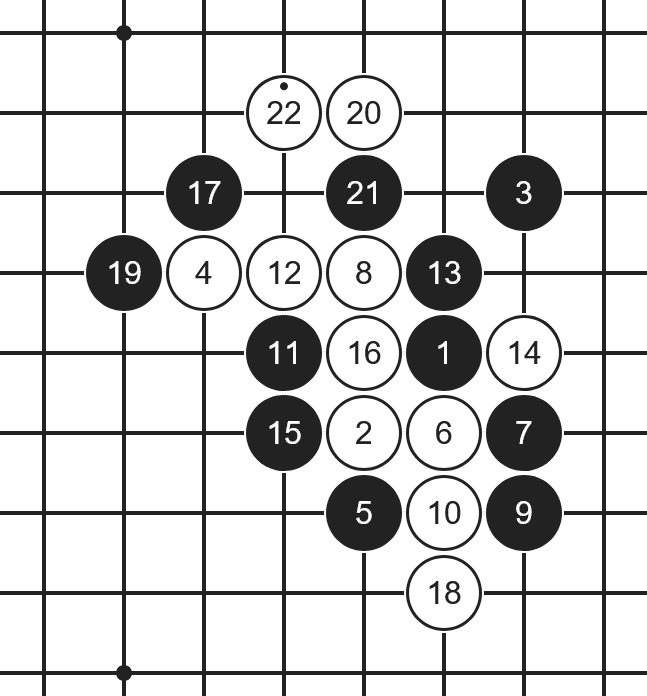

お題

誰か提示してくるだろうと思って、前日に10分ぐらいkatagoでさらっておきました。特徴的な手が多いのと、せいぜい3本道だったので、記憶は色濃く残ってました。

記憶の範疇まで

平衡だと思って並べてるのに、上辺と下辺両方の黒の攻めをケアしないといけない。どうも黒の方が良さそうに見えて困惑。こういう時はAかBと打って攻めを継続しつつ、黒の攻めの芽を摘んでいくのだが、すぐに攻め詰まるようにしか見えない。おかしい。

あと、少なくとも黒にCへの先着を許すと間違いなく負けそうなオーラが漂っている。とは言え、単にCだとDと受けられ、以下の図になり黒に無限に攻められる、無限土下座待ったなしだ。

中盤へ突入。土下座開始。

以下2点から、白18を選択。

1.黒19が絶対で、白20と割れば上辺に手を入れられること。

2.白22と打つことでオレンジの斜めの線がつながり、下辺での攻めの芽を作る。

こういう感じで上辺下辺両方に手を入れて成立するから、この形は平衡なんだと本気で信じていた。「黒23もこの形が平衡なら受かるでしょ」ぐらいに考えており、土下座は続くが負けはしない気がしていた(注:本当に正しく打てば負けているようだ)。

上辺を収める

もうこの時点で残り時間は10分を切っていた。今後の詰むや詰まざるやの展開に備え、時間を温存気味に直感を頼りに防ぐ。黒27は厳しそうに見えるが、黒の縦の連は白の剣先が効いているため、見た目ほどの怖さはない。白22で下辺は盤石(なはず)のため、このあたりで受け切りを実感し始める。

下辺を収める

黒31は一見怖いが、直感では白32で100%受かる。問題は白34で、短慮で打ってしまったが、黒がAと打つと、右辺への無傷展開を許すことに気づきお祈りする。相手の残り時間も5分程度だったことが幸いし、打たれることはなかった。

終局

結局この後は90手くらいまで無限土下座して、最後にほんの少し攻めて110手ぐらいで満局になった。昨日は大体棋譜を覚えていたが、今日になってどうしても黒35が思い出せないので、ここまでにする。

ちなみに白10と割ると、黒勝ちかはさておき、どうも黒に攻められる展開になってしまうようだ。そもそも局面の評価を間違えていたが、平衡と信じてそれっぽい打ち回しをすることで、防ぎに過度なプレッシャーを感じなかったことが、逆に功を奏したのかなと思う。

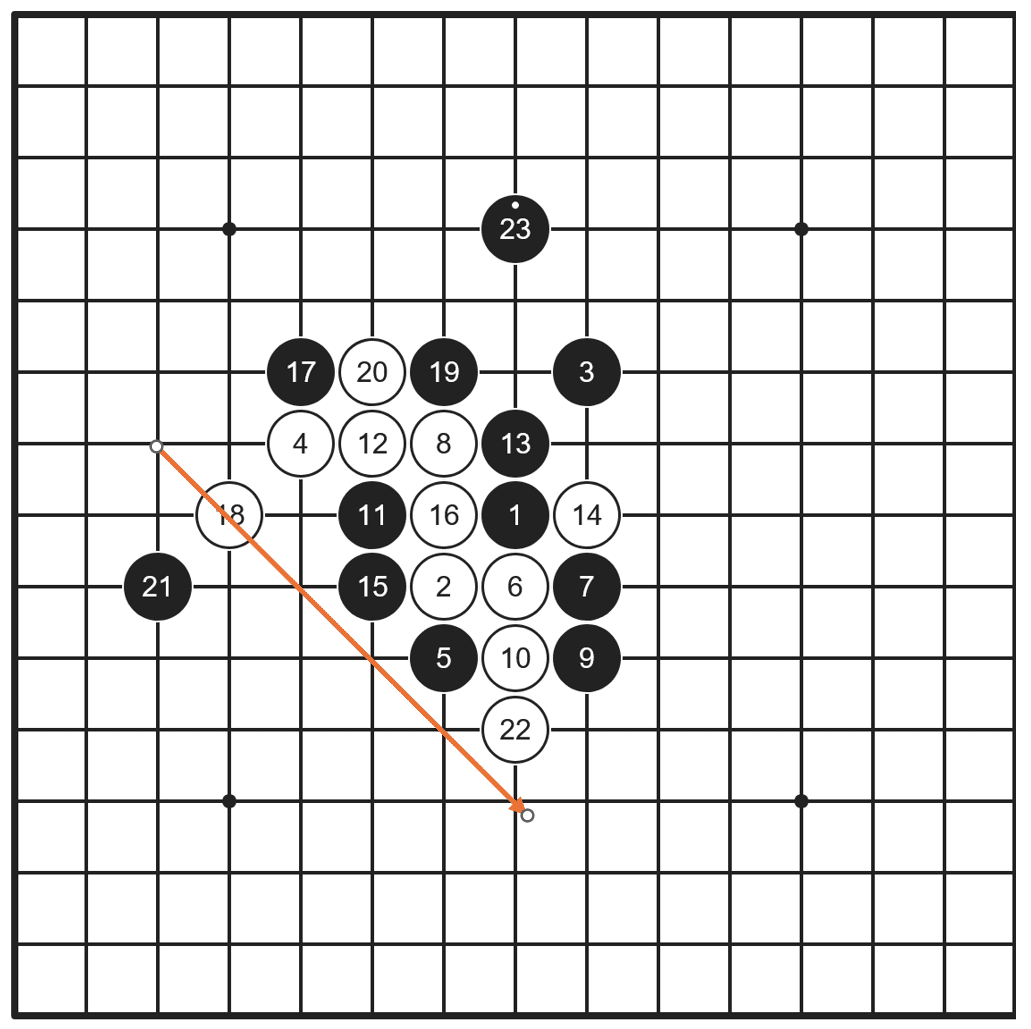

ちなみに、白の最善は以下の受けで、白18といきなり下辺を収めた後に、上辺を収めるようだ。白20で単に黒の斜めの連を叩くのは先の図になるためダメで、白20・22のコンビネーションが必要。言われれば「あー・・・」となる手筋だが、思いつかなかった。これがこの局唯一の反省。いい学びになった。