異業種のプレイヤー100人の共創組織。がいよいよ現実的になってきた。

こんにちは。

Honmono運営代表の三井所です。

急ですが、2024年のHonmonoがいい感じです。

いい感じというとザクっとしてますが、

古参も新加入のメンバーも口を揃えて「なんかいい感じ」と言うので

そうなんだと感じてます。

本物のスキルと志を持ったプレイヤーが集結する。

そして共創により活躍のフィールドを広げる。

その想いで2019年にHonmonoを立ち上げました。

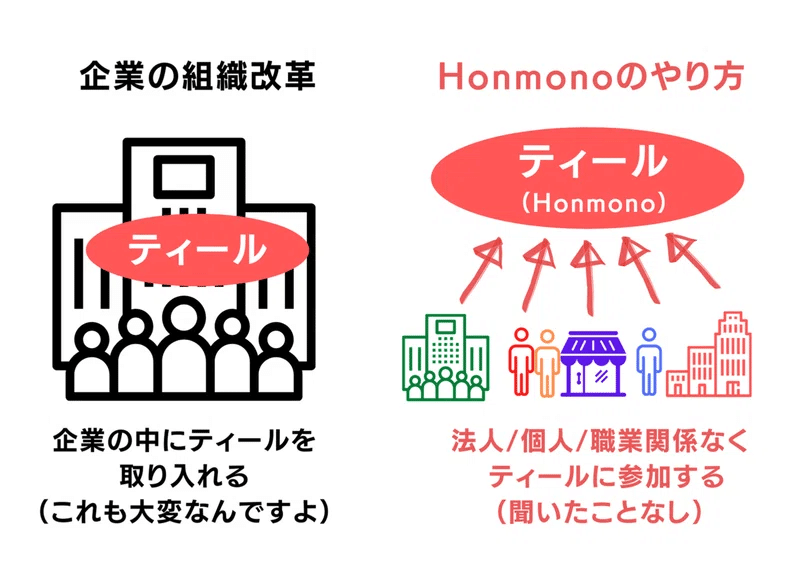

しかし組織論の観点で上記を言い換えると

「ティール」を個人、法人、業種、業界を超えて成立させる。

【ティールとは?】 指示系統がなく、メンバー一人一人が自分たちのルールや仕組みを理解して独自に工夫し意思決定していく組織。

これがどれだけ難しいか、経営やマネジメントに関わる方はよくわかると思います。

もちろん理想と現実は異なりました。

失敗と挫折の繰り返し。

プロジェクトもうまくいかず。

メンバーもなかなか集まらない。

集まっても噛み合わずに離脱。

正解や前例がないのでまず行動。

結果、その先が落とし穴だったり壁だったり。

メンバー同士の衝突も山ほどありました。

「もう辞めよう」と思ったことも何度か。

しかしそれでも辞めませんでした。

なぜか。

それは

これからの日本に絶対に必要な組織モデルがHonmonoであること。

その揺るぎない確信があったからです。

そして私自身がHonmonoという働き方があって欲しい、自らが活用したいという欲望。

この揺るぎない確信と欲望。

そして心強い仲間たちによって行動し続けることを諦めませんでした。

行動し続けること。

これは他の組織ではすぐに真似のできない価値を生みました。

それが共創を実効化するための「経験」と「知恵」と「文化」です。

この3つの栄養がHonmonoの土壌を豊かにし6年目の今年、一気に花開きました。

具体的に何が「いい感じ」なのか。

大きく挙げると3つです。

①実行力のあるメンバーが増えた。

組織において頑張ってる人に外野から批判したり、口だけ立派なことを言う人は多いです。

しかし今のHonomnoはそういった澱みが圧倒的に少ないです。

Honmonoではさまざまなプロジェクトが走っています。

ガッツリビジネスの事業から、社会貢献に資するプロジェクト、スキルアップ系からメンバー同士の親睦まで。

それらを、やる、やらないは自分次第。

やると決めれはやればいいし、

共感できればければやらなければいい。

やるかやらないか。

つまり上下や雇用関係、評価制度もない組織において

批判だけ、口だけ立派なことに何の価値の生まれません。

逆を言えば

やると決めたことはやりきる。この「実行力」が不可欠です。

これは一朝一夕でできるものではなく「文化」として浸透させる必要があります。この文化形成に5年かかりました。

結果的に実行力の高いメンバーの濃度が上がりました。

口だけではなく主体性や協働性をもって行動するメンバーが増えたこと。

これが「いい感じ」の要因の1つだと感じています。

②企業や社会と確かな繋がりと信頼ができた。

「ん、ホンモノ?なんかの宗教?」

「しょせんフリーランスの集まりでしょ?」

2019年、初の映像事業をみんなで立ち上げた際に企業からよく言われた言葉です。

まともに取り合ってくれる企業は一握りでした。

その悔しさをバネにメンバーがわずかなチャンスを活かし実力を発揮しました。

Honmonoのアウトプットの高さを企業に知ってもらい実績と信頼を広げていきました。

そして昨年は電通・博報堂とコンペになりHonmonoが選ばれるレベルまで到達しました。

これはまぐれではなく、個の能力×チームの化学反応×経験が揃った結果でした。

今ではさまざまなジャンルのプレイヤーが集まることで、映像事業だけではなく、SNSやWEB、研修、イベント、補助金支援まで幅広く事業展開ができています。

Honmonoはフリーランスの寄せ集めでありません。

個でも活躍できるプロがチームを組むことで鋼のようにしなやかで強いアウトプットを生み出せます。

この可能性は日本に大きな価値を作り出すと考えています。

③メンバーがHonmonoを運営しはじめた。

Honmonoの特長として

運営そのものをメンバーが自治でやっていることです。

Honmomnoをより良くすることが自分のためにつながる。

と考えるメンバーが自発的に運営のサポートに関わっています。

ほんとかよ!?

と思うかもしれません。

確かにこの仕組みを根付かせるために苦労は多くありました。

まだまだ改善すべきことも多くあります。

しかし今ではHonmono加入してからすぐに運営に関わるメンバーもいます。

ガッツリ関わらなくても「Honmonoのこの仕組み、こう改善したらいいんじゃない?」という積極的なアイデアも増えました。

ジブンゴトとしてHonmomnoを捉える。

メンバーも加入初期は「Honmonoさん」と呼んでいたのが「Honmono」になり、いつしか「私たち」になっている。

同じ船にのる同志、と考えるメンバーが増えたことが「いい感じ」の要因ではないかなと考えています。

結果として

この3つの「いい感じ」は数値にも表れています。

この1年半で入会した人は誰1人辞めず。全体解約率は5%です。

3年前は年間解約率が60%だったので大きな改善です。

また解約率だけでなく新規流入も過去最高で推移しています。

以前は月に1〜2名程度の参加でしたが今年は毎月10名前後がメンバートライアルに参加しています。

また今までは非活性だったメンバーが「なんか今のHonmonoいいっすね」とアクティブになったり。

現在メンバーは70名をこえ今年の目標である100名が見えてきました。

これからのHonmono。

これからの5年で目指すことがあります。

それは

Honmonoが日本の働き方のプラスαになること。

そのために1000人の多様な「個」を日本で集めます。

会社員、起業家、アーティスト、フリーランス、アスリートどんな職種であろうが

自らの道を志す人の「プラスα」になる。

育児中や復業中で時間やリソースに制限があってもHonmonoでチャレンジができる。

今の肩書きや職種、状況に関わらず、

自身に本物のスキルと志があれば活躍のフィールドを広げられる選択肢。

それはラクな道でも裏技でもありません。

自身の努力と行動、仲間との信頼によって叶えられる環境。

それがHonmonoです。

日本には素晴らしい「個」が多く存在します。

本物のスキルと志をもつ1000人の「個」がHonmonoに集まる。

そして1000人から数々の共創の化学反応が生まれる。

そうなれば日本はもっと元気で素晴らしい価値を世界に発信できるのではないか?

本気でそう信じています。

今年はその1000人の基盤を作る最初の100人を集めます。

残り29人。

もしこの想いに賛同し一緒に走る人がいればぜひ手を取り合いたいです。

5年後、「1000の個が集まるHonmono。その基盤を作った最初の100人」として誇りを持てるように。

一緒に活躍のフィールドを広げていく仲間を募集しています。

■無料体験を実施中です(100名到達まで:残り29名限定)

とはいえ「Honmonoよくわからん」という声もあるかと思います。

そこで60日間無料でHonmonoを体験できるプランを用意しています。

・今の活動のフィールドをさらに広げたい

・ダイナミックなプロジェクトにチャレンジしたい

・多方面で信頼できる仲間が欲しい

という方がいれば、トライアルで自分にフィットするかどうか確認してください。

完全無料なのでデメリットはありません。

なおトライアルプランは会員100名到達で終了を予定しています。

検討中の方はお早めに申し込みください。

「もっと詳細を知りたい!」という方には説明会を用意しています。

私が直接皆さんの質問にもお答えします。

志とエネルギーのある皆さんがHonmonoで更なるステージアップを図れること、共に創っていくことを楽しみにしています。