復刻版「よせあつめ瓦版・ランダム」その9(94.12.1~12.31)

1994年12月3日(土)

岐阜県・萩原町「あさんず会館」での「第22回飛騨百八寄席」で、春風亭小柳枝・笑福亭鶴光の二人会を聴く。

この寄席は、私の20年来の朋友である尾藤政勇氏がご自身のユースゲストハウス「赤かぶ」で、1984年から始められた地域寄席の一つです。第3回目には、現・鯉昇、現・蝠丸、南なん師のプレーイング・マネージャーとして応援出演をさせていただきました。1990年には、鯉昇師の真打昇進披露まで応援していただき、落語愛好者の一人として感謝しております。年に二回とはいえ、人口の2~3%を集めてしまう動員力に感心してきました。

さて、当夜の演目は、橘ノ圓「祝い瓶」、春風亭小柳枝「野ざらし」「八五郎出世」、笑福亭鶴光「ぜんざい公社」でした。

落語会とは関係ないことですが、打上げ時の差し入れのお寿司のおいしかったこと。日本海から2時間で入るという新鮮な魚介類と飛騨の職人さんの腕に感心させられました。

1994年12月6日(火)

中国語圏でスーパー・ヒットとなっている、アイ・ジンの「我的1997」の原作版を聴くことができた。97年は香港が中国に返還される年である。現在、中国からは自由に香港や他の国に行けない不自由さが、未知の土地・国への好奇心として歌となっている。中国本土では検閲により書き換えられた歌詞の一部に、強烈なメッセージが描かれている。

‥またたく間に4年間が過ぎた。その間にさまざまなことが起こったわ。私にとってはさして失望も希望もなかった。梅艶芳(アニタ)のようになどとも想ったことはなかった。道を歩いているあの猫が好き。私もあんなふうに自由なんだなぁと思うから。いつになったら、隣組(街道委員会)のおばさんの所に行かなくて済むの。私を夢の世界に行かせてよ。私に出国の紅いスタンプちょうだい。‥

彼女は、満族の26歳の才媛です。

1994年12月8日(木)

「東京かわら版」の20周年増刊号が届く。

1974年11月号を創刊号として世に出た本誌は、関東エリアの寄席・演芸情報誌として1号の欠号を出すこともなく20年間、落語・寄席愛好者に情報を送り届けてくれました。わたくし個人も東京へは年に2~3度程度しか足を運べなかったが、貴重な資料として20年間のバックナンバーを保管してきました。

今回、本果寺寄席の12周年を記念して、裏表紙の広告に応募、記念誌として、2月12日の本果寺寄席当夜に先着30名様にプレゼントすることにしました。お楽しみに。

1994年12月10日(土)

浜松東映劇場で、ムーンライトシアター「西便制~風の丘を越えて」を観る。

韓国映画史上空前の大ヒットとなり、伝統音楽パンソリを「国楽」の位置まで戻したといわれているほど韓国国民にはインパクトを与えた芸術映画である。

たった三人の”旅芸人一座”、しかも時流から遥かに流されて放浪を続けざるをえない三人である。「唄」が三人を結び付け、漂白させ、やがて、「恨」を乗り越えた生命力が「唄」となって戻ってくる。とにかく、「唄」に感動させられていく映画には違いない。韓国語による映画を忘れてしまうほど、唄のインパクトと主演女優の演技を超えた演技に拍手を送り、ただただ感動の涙を流してしまった。

異論のある方もあると思うが、演歌が日本人のルーツだと思い込んでいる方は、一度、このパンソリを聴いてみて下さい。音楽、唄に対して、もっと自由に聴けるようになると思います。

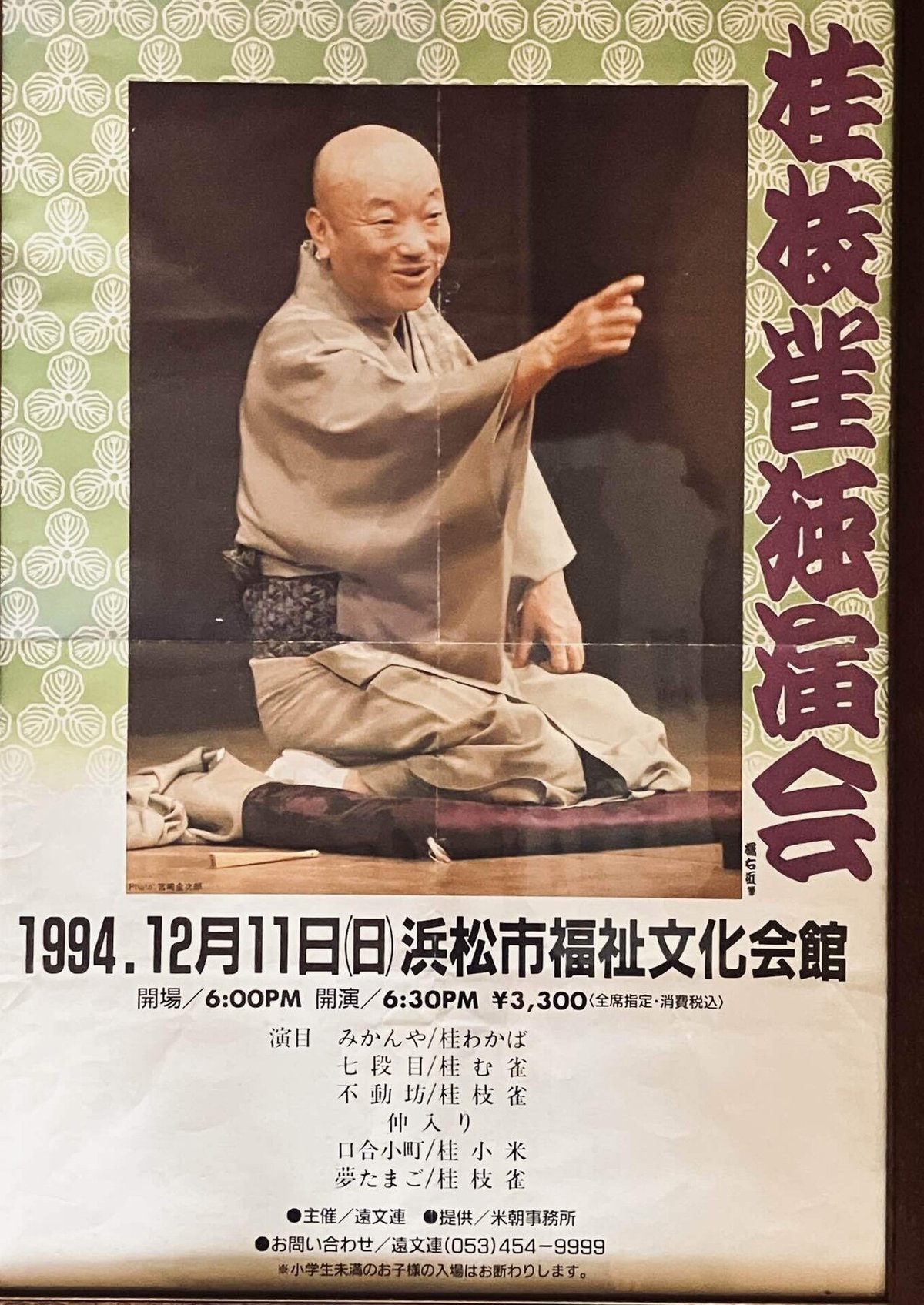

1994年12月11日(日)

浜松市福祉文化会館で、遠州文化連盟主催の「桂枝雀独演会。米朝事務所さんの企画では、事前に演目を発表するシステムになっているが、私個人としては、発表しないでおいて欲しい。

確かに、少し無理のあるお客様とイケイケの状態を創るのもプロの力であろうが、それも限度があるのではないかと感じることが多いからである。当夜の演目は、桂わかば「みかんや」、桂む雀「七段目」、桂小米「口合小町」、そして桂枝雀「不動坊」「夢たまご」であったが、「七段目」と「夢たまご」は、お客様が少しついていけず、不完全燃焼であったように感じた。

これも余分な事ですが、やはりマイクを使わざるをえないホール落語では、演技上の小さな声での会話とか、独り言は聞き手に無理があるのではないかと、勝手に判断してしまった。

1994年12月12日(月)

アクトシティ浜松大ホールで、劇団四季の「クレイジー・フォー・ユー」を観る。

米国ミュージカル界の最高の栄誉であるトニー賞ベストミュージカル賞を受賞した作品だけに、劇団四季が評価されたメンバーの出演ではなかったけれど、全体的に流れるようにまとめられており、無駄がなく、キビキビとした展開は飽きさせなかった。宝塚歌劇とまで統一されてなくても、「恋と夢と笑い」のミュージカルは多いに上演されるべきだと思うのです。

余分な事ですが、アクト運営財団主催のコンサートでは、休憩時間にアルコールを販売できて、他団体ではいけないという理由は、何なんでしょうか。

1994年12月13日(火)

角川文庫より2年半ぶりに「ポケット・ジョーク」の第23巻「神さま、仏さま」が出版されていた。第1巻は、1979年なので15年間も続いて出版されてきた、小話のネタ本です。西欧のジョークの中で、宗教に関する類は、ダーティ・ジョークについで数が多く、日常的に楽しまれているそうである。これは、今の日本人よりも宗教が思想や文化と密接に結びついているからである。「神さまの命令は、絶対である」とか。「罪を犯せば地獄に堕ちる」という観念を下敷きにしたジョークは哲学的であり、強烈なインパクトを与えてくれる。例えば、こんな短いジョークは、いかがでしょうか。

怪しげな新興宗教に凝り固まった信者を水の側までつれていくことは誰でもできる。だが、そこで彼らの頭の中を洗うことは、これはだれにでもできるものではない。

1994年12月17日(土)

浜松市内の映画館では上映してくれないので、豊橋で「河童」を観る。石井竜也氏の第一回監督作品として、映画界はもちろん、各分野で話題を独占してきたように感じていたのだが、浜松市内での上映はなく、豊橋での観客数も予想に反して少なかった。一芸に秀でた人の映画には、「熱」の固まりがひしひしと伝わってきて、スクリーンに引き込まれてしまう。石井氏は、文化学院での映画研究会時代から映画監督を夢み、「米米CLUB」は自己表現としてのステップに過ぎないと言う。

私の持論として、監督とかプロデューサーは、ある年齢までに観るべきモノを観、聴くべきモノを聴き、食すべきモノを食し、それらの感性を持ち続けていける人でなければプロではないと思っている。石井氏は、まさにこの条件に当てはまるプロではないだろうか。

河童が棲んでいるといわれている天神沼の撮影現場で、映画館でやっと分かる程度の照明にするようベテラン照明技術と論議が続いていたという。これはビデオ作品としてよりも映画作品としての観客の評価を考えた監督の考え方で、映画人は素直に耳を貸す必要があると思う。

時を同じくするようにして、いじめ問題をマスコミが取り上げている。この作品では、それらを予測していたかのように、人と人との触れ合いを大切に描いている。また、自然破壊についても怒りをぶつけるようなシーンが続いている。日本映画界が今後、石井監督を正当な評価をしていくなら、日本映画の将来は明るいと思える作品であった。

1994年12月17日(土)

豊橋市駅前文化ホールで、豊橋三愛寄席の第121回例会「柳家九治独演会」。

前座を努めた愛知大学落研の二年生が、こともあろうに着物と襦袢以外はすべて忘れてきたという、しゃれで済まない状況であったが、九治師匠の機転により、風呂敷の帯という現代風になり、おもしろかった。

九治師は、「お菊の皿」「大工調べ」「茶の湯」の三席で無難にまとめられ、今年の納会にふさわしい落語会となった。

今年も一年間、ありがとうごさいました。本当に月一回の定例会を維持・運営していくのは大変なご苦労だと思います。

1994年12月21日(水)

18日に放送された、中学生日記の再放送が夜10時から放映された。この番組は、例のいじめ事件から端を発し、台本なしで、中学生のホンネを聞き出そうとしたNHK名古屋の意欲的な番組であった。教育委員会・教師、教育評論家等をいっさい出演させず、現役の中学生だけの発言でまとめられたこの内容は、たてまえ論で逃げようとしている教育関係者には、少しはインパクトを与えたであろうと、自分勝手に思っている。民放は、NHKの悪口を言って点数を稼いでいるが、民放自身が番組として成立させていないことに対して、どう言い訳するのか聞いてみたいものである。

1994年12月24日(土)

浜松東映劇場で、ムーンライト・シアター。ゴダールの「新ドイツ零年」を観る。

フランスのTV局アンテヌ2から「孤独の状態」をテーマにTV用の作品として依頼されたゴダールが、「ある国家の孤独」として、再統一を達成したドイツの孤独を撮り上げた。60分の中に、「国家」「民族」「言語」というEC統合に向けての問題点が凝縮されて描かれており、数年後に見直すべき映像の一つであるというよう。

「ル・モンド紙」でのインタビュー記事で、ゴダール監督が述べていた。‥映画は、「間において語る」ためにある。それから人々が見て、それについて語るんです。生き生きとした歴史を持つためには、それぞれの歴史について語らねばなりません。アメリカ人は歴史を消去したということが、ハリウッド映画を観ればわかります。

なんと、わかりやすいメッセージであり、映画ファンにとっても、素晴らしい贈り物だと理解している。

1994年12月29日(木)

今年最後のムーンライトシアター上映作品「カルネ」を観る。

パリの外れにある馬の肉を売る店。そこに一人の娘が生まれる。女らしい変化を見せる13歳の少女と、その父親。物語は40分で未完成である。

92~93年にパリを中心として、フランス全土の若者を熱狂させた、できるだけ現実を扱った作品である。ありきたりのテーマの映画に見飽きた観客にとっては、確かにスリリングな短編であると思う。

この映画で、フランス人が世界で一番の馬肉食民族であり、フランス国内で2000店の馬肉専門店があることを知った。ひょっとしたら、監督自身の馬肉食に対する批判も込められていたのではないかと勝手に考えている。

県西部高等学校演劇連盟による、冬の公演が磐田市内のホールで再開されることを知った。実は浜松西武百貨店内のシティ8で5年間続けられ、一昨年1月の閉鎖により適当な会場が見つからず、継続の危機を耳にしていた。このシティ8での公演については、当時のイベント・プロデューサーに私が提案したのが、きっかけとなり実現したと聞いていただけに、気になっていた。「音楽の街づくり」も大切ですが、こうした地域に密着した文化活動に対して、地元浜松が手を貸してあげないのは、何か理由があるのでしょをうか。12年間、シティ8のイベント企画に少しでも関わらせていただいた一人として、いつか、シティ8の地域への先行投資とメセナ活動について発表したいと思っている。