復刻版「よせあつめ瓦版・ランダム」その14(95.5.1~5.31)

1995年5月5日(金)

ロンドンからの帰りの飛行機もJALで、まだ日本の映画館で観てなかった「クイズ・ショー」を吹き替えで観ることができた。

テレビがお茶の間の主役となり始めていた時代のアメリカ。日本の昭和40年代がそうであったように、視聴者参加番組の花盛り。今でも同様の事が行われているように、当然、視聴率を高めるためのヤラセが黙認される。告発されても、担当のプロデューサーやディレクターが責任を問われるだけで、テレビ局のオーナーやスポンサーには、影響しないようになっている。日本のテレビ局でも年に数回は発生しているアレである。日本のテレビ局でも観てくれる人がいるから制作するのだろうが、これがアメリカの自由であり、良心なんだろうと考えさせられてしまった。

1995年5月6日(土)

ベルギー旅行の帰りに東京都内に一泊したのだが、偶然、書店でベルギー観光局日本事務所長の宮下南緒子さんが読売新聞に連載されていた「晴れた日のベルギー」を購入することができた。

現地では、レストランに平気で大きな犬を連れてきており、お店側も他のお客さんたちも、別段驚くわけでもなく、当然のような雰囲気がありました。又、犬の方も飼い主が食事の間、椅子の下にうずくまっておとなしくしていました。その理由がこの本でわかったのです。「公衆に迷惑をかけてはいけないと、レストランでは犬はじっとしているようにしつけられている。ペットも家族の一員だから、当店ではさして断ることもしない」という理由なんだそうです。おもしろいのは、レストランに犬を連れてくるのはよくあることなのに、小さな子供連れはめったに見かけないとのことでした。これは、犬は公衆に迷惑をかけないよう躾られるが、人間の子供にはできないという判断からだそうです。

この本を読んで、又、ベルギーへ行きたくなってしまった。

1995年5月8日(月)

先月、購入できた「桂文我」の取り扱い出版社である、三重県四日市市の「メリーゴーランド現代文化研究所」から、現・文我師が雀司時代に出版された落語の資料「きらく」を取り寄せることができた。師が素人時代から収集している落語関係の書籍・ビラ・色紙・書簡・プログラムなどの写真集である。興味の無い方には、ホンマにしょうもない写真であろう。しかしながら、個人的にこれだけの資料を集められた市の功績には頭が下がってしまうのですよ。私も、学生の頃から浜松や豊橋市内の古本屋を探し回って収集した落語・演芸関係の書籍に埋もれて生活しているが、とてもとても、恥ずかしい量と質です。集める人、それを資料集として出版する人、まだまだ、こんな人達が残ってまんのやなぁ。

1995年5月9日(火)

WOWOWで、昨年12月に東京・恵比寿で行われたピチカート・ファイブ・コンサート「CATWALK」を観る。

確かにどこかで聴いたことのある音だと思っていたが、パリ・コレやミラノ・コレなどのファッション・ショーに使われていたんだと気づいた。1時間に短縮された放映だけに見せ場が多く、ひょっとしたら、すぐにでも天下を取るグループなんだろうと直感できたが、自分たちの好きな音を扱うには、現状の人気でいいのかもしれないと考えさせられた。

1995年5月13日(土)

先日の放送に影響されて、ピチカート・ファイブのベストCD「PIZZICATO FIVE TYO」を購入してしまった。「スウィート・ソウル・レヴュー」「東京は夜の七時」「我が名はグルーヴィー」「トゥイギー・トゥイギー~トゥイギー対ジェイムス・ボンド」「CDJ」など、この65分34秒は本当に楽しませてくれる内容でした。海外での評価より国内は、まだまだ低いかもしれないが、まだまだ想像できない未知の才能を少しでも早く知りえた事に感謝します。

と に か く 、 お 薦 め で す よ 。

1995年5月14日(日)

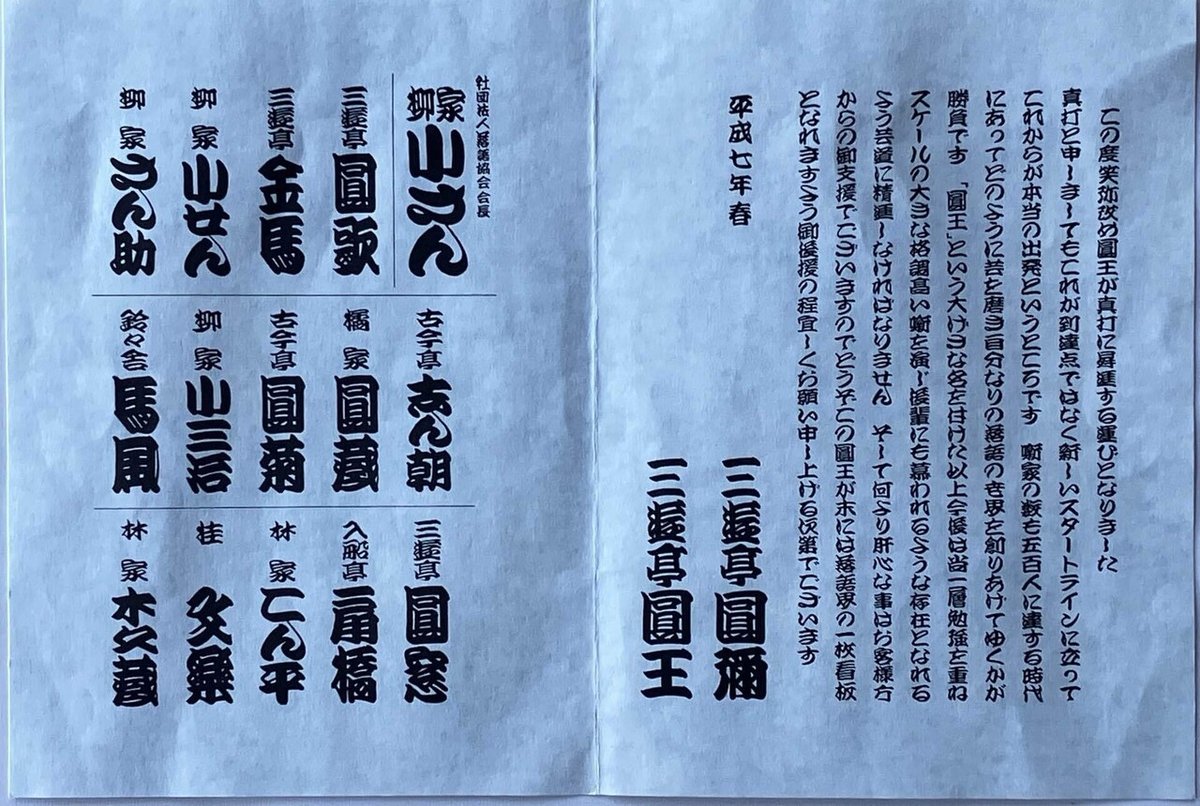

磐田市民文化会館ホールで、磐田出身の「三遊亭笑弥改め三遊亭圓王真打ち昇進披露落語会」。

ご招待であったため、半分近く、楽屋にいて関係者と世間話をしてしまった。一応、モニターでは聴いていたので、当日の演目は、三遊亭小田原丈「味噌豆」、三遊亭圓丈「それからの寿限無」、三遊亭生之助「開帳の雪隠」、三遊亭圓弥「替り目」、そして真打ち披露口上の後は、三遊亭小圓歌の三味線漫談、真打ち圓王の「紀州」、圓王・小圓歌・圓弥による住吉踊りで、大団円という圓弥一門でした。

予定時間を20分近くオーバーということで、終演後の移動の早かったこと。圓王師の地元の後援会である「あら笑会」のご努力により約900人のお客様は、たいへん満足されて、いい日曜日になったと思います。

夜は、福田の醍醐荘での立食パーティにも参加、関係者のこれまでのご努力を伺うことができた。出席者のなかに浜松の雅落語会(鯉昇・楽輔・鶴志の勉強会)へのご常連や本果寺寄席をご存じの方もいて、鯉昇師匠のことや地域寄席活動のことで話か盛り上がり、誰の会なのかわからなくなってしまって、申し訳ありませんでした。

新真打ちには、2年程前から頼まれていた故圓生の昭和40年代のラジオ放送のテープをダビングして渡してきたが、侍のできる噺家としては貴重な存在だけに、今後のご活躍を期待しています。

1995年5月14日(日)

WOWOWで、「さらば、わが愛 覇王別姫」を観る。

昨年9月に、浜松東映劇場のムーンライトシアターで観て、様々なシーンが脳裏に焼き付いており、半年ほどは映画館で観なかった人に語っていたほどである。

京劇の演目のひとつで、戦いに敗れた王を見捨てて逃げる事が出来ず、自決した姫を題材にした「覇王別姫」。子供の頃から演じ続けている二人の男優の愛と憎しみを通じて、20世紀中国の激動の歴史を余すところなく描いている香港映画である。

東京・大阪で27週間ロングヒットという驚異的な話題となったと伝えられたが、当時の浜松では満席にもなっていなかったと記憶している。観客の殆どは女性であり、観客層も片寄っていたようだ。昨年のランダムにも書いた同じ内容で申し訳ないが、アジアの映画は政治家も含めて、公務員には絶対観てほしい。今まで、アメリカや英語圏に偏っていた事は事実なのだから、これからでも勉強していただきたい。将来、私がパトロンになれるなら、全国の中学生に観せたい映画の一作品として、絶対に記憶していくと思う。

1995年5月19日(金)

NHK教育TV「日本の話芸」で、桂枝雀師の「貧乏神」を聴く。

この噺は新作落語で、米朝事務所の座付き作家・小佐田定雄氏の作品です。氏の作品には、幽霊や神様、狐や狸が登場する噺がたくさんあり、落語の世界を描くのに一つの違和感を無くす結果ともなっていると考えられる。粗筋を書くとおもしろくないので書きませんが、私はこの噺が大好きになって、一度「本果寺寄席」で勝手に演じさせていただきました。

ところで「貧乏削り」をご存じでしょうか。例えば、鉛筆を両端から削ることです。あんまり品のよいことではないらしく、避難の意味で使われている言葉なんです。この噺の中に出てきますので、注意して聴いて下さいね。

1995年5月21日(日)

浜松シネマウエストで「マークスの山」を観る。

公開前までは、主演の中井貴一がNHKのインタビュー番組に朝早くから出演したりして、話題を集めていたのだが、公開してみたら、逆に何故観客が入らないのか、話題になっていた映画である。個人的にミステリーは嫌いではないし、日本映画としては久しぶりの山岳映画という事で期待を持っていた気持ちもあった。それが、見事に裏切られた映画であった。いくら小説と映画は違うといっても、これは問題外である。監督は絶対に原作者に謝るべきであると思う。ストーリーを簡略化することで、必要な仕込みの部分を省いてしまうのは、全く違う方法ではないのか。何のために映画館で観る映画は2時間という時間を与えられているのか。起承転結に対する編集の仕方はいく通りもあると思うが、仕込みは絶対に手を抜かないで欲しかった。個人的には、「RANPO」のように監督・編集者を変えてでも、もう一度発表してもらえないものだろうか。各俳優たちの演技や山岳のシーンがあまりにももったいないと思っているからである。

1995年5月27日(土)

第9回「奥山落語会」が奥山JA会館で開催された。

今回の出演は、春風亭鯉昇・桂南なん師のお二人。私は、仕事の都合で会場後の入りとなってしまったが、7時半の開演ということで、まだまだ関係者の世界であった。今回は、素人前座が出張で欠席ということで、開口一番が南なん師から始められた。当夜の演目は、南なん「初天神」、鯉昇「武助馬」、鯉昇「長屋の花見」、南なん「火事息子」の四席であったが、とんでもなく内容の濃い会になっていた。例えば、鯉昇師の「長屋の花見」は、事前に落ちをご案内しておいて、しかもお客様に下げていただいて、鯉昇自身が拍手をしながら高座を降りるという趣向であった。これはこれで、おおいに楽しませてくれた。又、南なん師は、たぶん、お客様は予想していなかったであろう、人情噺「火事息子」を正攻法で聴かせてしまったという、その現場に立ち会えた喜びでいっぱいになってしまった。本当に、生の高座は、何に出会えるかわからないので、これからも期待して出かけようと思っている。

1995年5月28日(日)

一年に一度のボランティアで申し訳ないのだが、「奥山落語会」の翌日に、都田の特別養護老人ホームを慰問するようになって、今回で四回目となった。もともとは、私の浜松市内での居酒屋での飲み友達が、この老人ホームの園長になられたため依頼されてのボランティアであった。前夜、明け方の3時まで飲んでいる身としては非常につらいコンディションであり、お客様にもたいへん申し訳なく思っているのだが、逆にこんな体調でよくも30分も喋れたなぁと、自信を持たせてくれる場所てもある。

今回の演目は、私が「貧乏花見」、南なん「牛ほめ」、そした鯉昇「鰻屋」であった。終演後、園長が恐縮されていた。実は、当日入園されたおばあちゃんが一番前で聴かれていて、いちいち返答をされてしまい、三人とも非常に疲れてしまいました。

私個人としては、学生時代からこれまでの経験から、老人ホームや病院での慰問は、施設のスタッフのてめだと思っているので、これからも続けさせていただきます。

1995年5月28日(日)

第34回目の「本果寺寄席」として、鯉昇・南なんの二人会。

前日から一泊二日の落語会ツアーの運転手兼マネージャー兼出演者として同行、充分な稽古もしてないまま前座として「鉄砲勇助」を約30分。南なん師は、何と「笠碁」を南なん落語としてたっぶりと演じてくれました。そして、鯉昇師は「もう、演る噺がない‥」と言いながらも「干物箱」の一席というわけで、今夜の三席を含めて、みごと110席の噺を続けることができました。本当に、お客様にも出演者にも感謝、感謝の気持ちがいっぱいです。それにしても、南なん師を奥山で「火事息子」、新居で「笠碁」を連続して聴けるとは思ってもいなかったので、本当にありがたかったです。

寄席や楽屋で、オウム関係の話となり、かなり盛り上がったのですが、もう少ししたら発表できると思いますので、お楽しみに。

1995年5月29日(月)

平成3年から約1年半、「サライ」誌に連載されていた林家木久蔵師の木久蔵流錦絵を中心にして、落語の世界をエッセイで綴った「木久蔵流錦絵草紙」がリバティ書房から出版されていた。木久蔵師は清水昆氏の門下生で、漫画家としての修業をされ、昭和35年から落語界に入門しているので、素人の腕前ではない。

師の初高座は、新宿末広亭だったとのことで、タテ前座に「時間がないから短く」と言われて困り、森山加代子の歌「月影のナポリ」を三番迄歌っておりたら、一度やらず歌なんかうたいやがって!と楽屋中のひんしゅくを買ったというエピソードが紹介されていた。