国鉄高砂工場

高砂工

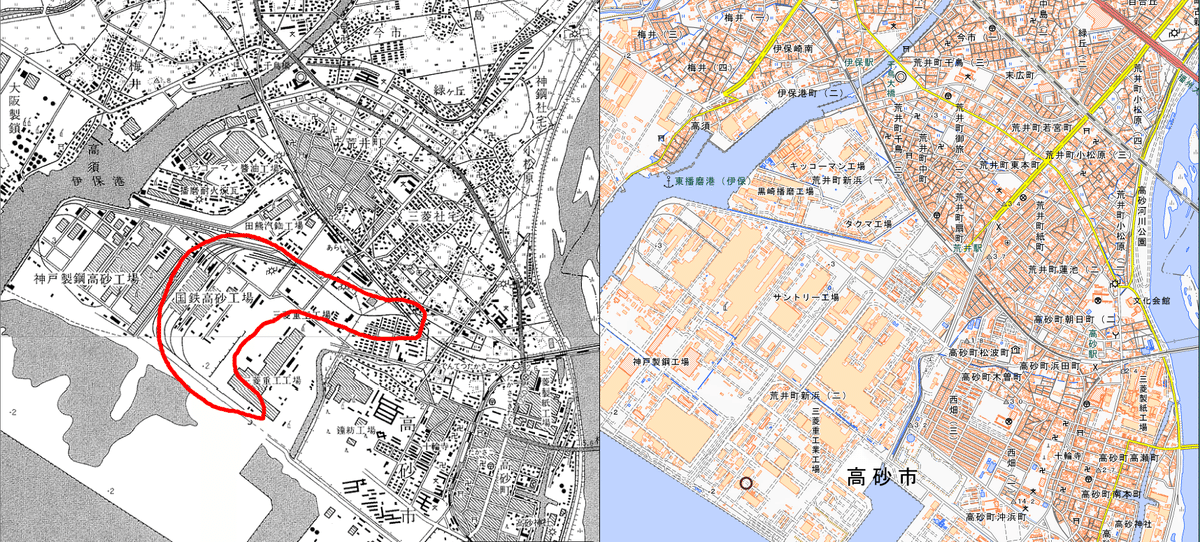

廃線になるまで高砂線高砂駅に接続しており、高砂線を介して車両の入出場を行っていた。

大阪鉄道管理局や天王寺鉄道管理局、岡山鉄道管理局に所属する気動車や客車、貨車の全般検査や要部検査などを担当した。

高砂工場は戦後混乱期に高砂工機部として誕生し、車両の急速な復旧、時代の進展とともに進む車両の改善に大きな役割を果たした。

位置は伊保港側の神戸製鋼と高砂港側の三菱重工の間、現在のサントリー工場と重なる。

国鉄工場きっての広大な土地を有し、試運転線は1キロもあった。

木造客車60系の鋼体化を含む車体の改造や修繕、部品製作のほかに西日本地域一帯の製材の主力工場でもあった。

1983年には14系客車を改造したサロンカーなにわの改造工事を手掛けた

1984年(昭和59年)に主要業務を終了させ、1985年(昭和60年)に鷹取工場に移転する形で廃止された。

国鉄60系客車

日本国有鉄道(国鉄)が1949年(昭和24年)から木造客車を改造して鋼製客車とした客車の形式群である。このグループを総称する形で鋼体化改造車とも呼ばれる。

オハ61形

0番台 (1 - 1052)

1951年より1,052両が改造された定員96名の三等車。後に、114両がオロ61形、オロフ61形に改造されたほか、92両が座席をセミクロスシートとしてオハ61形1500番台に、緩急車化した71両はオハフ61形1000番台になり、5両がオハ64形となった。

静態保存車両

オハ61 930 奈良県天理市田井庄町 田井庄池公園

D51(デゴイチ)691と連結されている。

1500番台 (1501 - 1592)

0番台車に、オハ60形1000番台と同様の改造を施したセミクロスシート車で、1965年から1968年(昭和43年)の間に92両が改造された

製造の背景

太平洋戦争後の1947年(昭和22年)2月25日、八高線東飯能 - 高麗川間で客車列車が脱線転覆し、184人が死亡する事故が発生した(詳しくは八高線列車脱線転覆事故を参照)。この事故は現代に至るまで、日本の鉄道史上における死者数第2位の大事故として記録されている。事故列車は木造客車で編成されており、構造脆弱な木造車体が転覆によって大破したことが、死者数を増大させたと考えられた。

鉄道省(国鉄の前身)が新規製造の客車を鋼製客車に切り替えたのは1927年(昭和2年)であり、八高線事故時点では既に20年以上が経過していた。しかし、この時点でもまだ国鉄保有客車数10,800両の約6割が木造客車[注 1]であり、ローカル線の普通列車では木造客車が当たり前、それも古い雑形客車[注 2]さえ珍しくない状況であった[注 3]。

これらの木造客車の多くは明治時代末期から大正時代末期にかけて製造されたもので、製造後最低でも20年から40年程度が経過し、全体に老朽化が進行していた。また、戦時中・戦後の酷使や資材難によって内外の荒廃は進み、木造客車の根本的な整備には鋼製客車と比較して莫大な費用がかかると試算された。そして、八高線での事故を契機として早期に木造客車を全廃し、鋼製客車に置き換えることが強く望まれるようになった。

だが当時は戦後の混乱期でインフレーションが進行しており、短期間のうちに鋼製客車を大量に新製して木造客車を全て取り替えることはコスト的に困難とされた。また当時の鉄道運営を管轄していた進駐軍は、車両新造許可には消極的で、度重なる車両増備の要望にも容易に応じなかった。

これらの課題の対策として、木造車の改造名目で安価に鋼製客車を製造する「鋼体化」と呼ばれる手法が取り上げられた。木造客車を構成する部材のうち、もともと鋼鉄製で流用の効く部材の台枠や台車、連結器などを再利用し、鋼製の車体のみを新製するものである。

国鉄では戦前の鉄道省時代に同様な手法で、車体の老朽化した木造電車を鋼製車体に改造する工事を大量に行った実績[注 4]があり、また少数ではあったが木造客車の鋼製化工事の施工例もあった[注 5]。木造電車は客車よりもドア数(開口部)が多く車体強度が劣り、加減速も頻繁で老朽化が早かったのが、戦前からの早期改造着手の原因である。

戦前の木造電車改造は「鋼製化改造」と呼ばれたが、戦後の木造客車改造についてはそれと区別する目的で「鋼体化改造」と呼ばれた[注 6]種車に想定された17m級木造大型客車は、1949年の鋼体化計画当初時点で3,291両(井澤文献では3,292両)に及び、また後述の切り接ぎ補充資材に転用される鉄道院基本型客車は822両が想定された[1][注 7]。これにより、安全性の向上、老朽車置き換えと補修費用の節減、総合的な輸送力の増強を同時に実現しようとしたのである。

鋼体化改造の場合、客車の製造費用を従来の半分程度[注 11]に抑えることができるとともに、安全対策を主眼とした既存車両改造名目のため、車両新造に関わる制約を受けずに済んだ。

これらの鋼体化客車は他の制式鋼製客車などとの区別のために60番台の形式を付されており、このことから後年になって便宜上、60系客車と呼ばれるようになった。