京都の赤いオーロラ

オーロラが表れる最も古い記録は、『日本書紀』です。

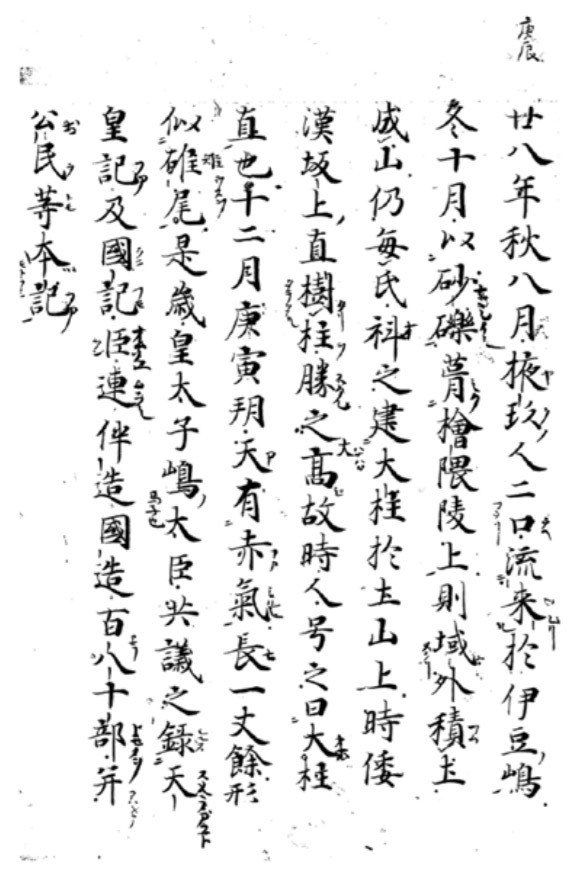

日本最古の天文記録として、推古天皇二十八年(620年)に以下のような記録が残されています。

十二月の庚寅の朔に、天に赤気有り。長さ一丈余なり。形雉(きじ)尾に似れり。という記述が残る。

赤気

「赤気」について、近年の古典籍を用いたオーロラ研究で解明されてきた「扇形オーロラ」と整合的であることを明らかにしました。着目したのは「形似雉尾」という表現です。緯度の低い地域で見られる扇形のオーロラを目撃した当時の日本人は、雉がディスプレイ行動や母衣打ちで見せる扇形の尾羽でオーロラを例えたのだろう、という解釈を新たに提唱しました。

「彗星」は、『日本書紀』では「箒星」として区別して書かれている。

「箒星」を赤色と記された例はない。

日本の文献に残された過去1400年にわたる「赤気(オーロラ)」 の記録からは、太陽活動と地磁気の基本的な変動パターンが読み取れる。同時に、天変地異に対する当時の人々の反応もうかがえる。

『明月記』(めいげつき)は、鎌倉時代の公家である藤原定家の日記。

治承4年(1180年)から嘉禎元年(1235年)までの56年間にわたる克明な記録である。

定家は藤原実資を尊敬しており、『小右記』のように日記を残した。

日記には、定家自身が遭遇したものや過去の観測記録など、さまざまな天体現象についての記録も残されている。

「客星」とは「ふだん見慣れない星」を意味するもので、超新星や新星、彗星などが含まれる。

日記のみならず、過去の記録も書かれている。(超新星爆発は陰陽師の日記を参考にしている)

建仁四年正月十九日(1204年2月21日)条および同月廿一日(2月23日)条にオーロラに関する記述

【原文】

秉燭以後、北并艮方有赤気、其根ハ如月出方、色白明、其筋遙引、如焼亡遠光、白色四五所、赤筋三四筋、非雲、非雲間星宿歟、光聊不陰之中、如此白光、赤光相交、奇而尚可奇、可恐々々

【訳文】

燭台に燈をともす頃(日が暮れてから)、北及び東北の方向に赤気が出た。その赤気の根元のほうは月が出たような形で、色は白く明るかった。その筋は遠くに続き、遠くの火事の光のようだった。白気(白いところ)が4、5箇所あり、赤い筋が3、4筋出た。それは雲ではなく、雲間の星座でもないようだ。光が少しも翳ることのないままに、このような白光と赤光とが入り交じっているのは、不思議な上にも不思議なことだ。恐るべきことである。

戦国時代の赤気

イエズス会の宣教師ルイス・フロイスは、1582年3月8日の夜に明るい赤気が出現したことを書き残している。

天正10年(1582年)織田信長が恐れもせずに武田氏との戦におもむいたことに、フロイスは驚かされたという。(→武田氏滅亡)

赤気を、信長が凶兆と捉えずに戦に向かったことについて、当時の人々が驚いていたことを書き残している。

織田信長の死(本能寺の変)の3か月前の事であった。

江戸時代後期の安永9年(1781年)の赤気

大田南畝(蜀山人)による随筆『一話一言』に記されている。挿絵も雉の尾羽をほうふつとさせるものである。