核膜はなぜ二重になってる?

核膜がなぜ二重になっているのか、ずっと不思議だった。

ミトコンドリアや葉緑体の膜が二重になったわけは、そいつらが細胞の外からやって来たバクテリアの子孫だから、というストーリーで美しく説明できる。

でも核膜については・・・

そういうストーリーでは、説明できそうにない。

この疑問が一気に解けたのは、

「生命、エネルギー、進化」

(ニック・レーン 著、斉藤 隆央 訳、みすず書房)

という本を読んだ時だ。

この本は、

ひと言でいうと「ミトコンドリアの本」だ。

もう少し詳しくいうと、生命の誕生、つまり核のない原核生物の誕生と、核のある真核生物の誕生について、「エネルギー」という観点から説き明かした画期的な本だ。

真核生物の誕生について書かれているので、当然、真核生物の核がどのようにしてできたのかも書かれている。この核ができるまでのお話は、僕が想像もしていなかった意外なストーリーで、感動してしまった。真核細胞の核の誕生には、ミトコンドリアが深く関わっていたのだ。

そこで今回は、この偉大な本から、核ができたプロセスに関する部分だけを紹介してみたい。

うまくできるか分からないけど、なるべくカンタンに書いてみたいと思う。

おさらい(1)ミトコンドリアの誕生

本題に入る前に、ふたつほどおさらいを。

ひとつ目は、ミトコンドリアの誕生について。

以前も書いたけど、

20億年ぐらい前、

あるバクテリアに、

別のバクテリアがこう、

やってきて・・・

中に入っていって・・・

どんどん入っていって・・・

プチッとちぎれると・・・

ミトコンドリアのできあがり!!

・・・というわけで、ミトコンドリアは二重の膜を持っている。

植物の葉緑体が二重の膜を持ってる理由も、同じストーリーで説明できる。

以上が、おさらい。

では、真核細胞の核が二重の膜で包まれてる理由も、同じストーリーで説明できるだろうか?

核も昔、細胞の外からやってきた?

さすがにそうじゃない気がする。

核にはゲノムDNAが入ってる。

ゲノムDNAってのは、細胞の設計図ぜんぶ、ってことだ。

こいつが外からやってきたとは、さすがに考えにくい・・・

だから僕はずっと、核膜がなぜ二重になったのか、不思議だったんだ。

おさらい(2)脂質二重膜の柔らかさ

おさらいのふたつ目は、膜の驚異的な柔らかさについて。

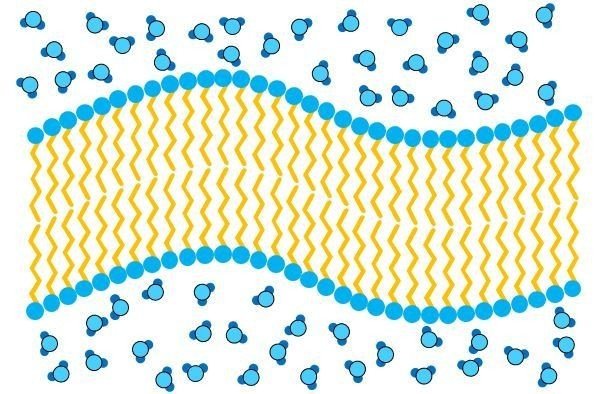

細胞膜や、ミトコンドリアの膜、核膜なんかは、みんな「脂質二重膜」でできてる。

脂質二重膜は、リン脂質が集まってできたものだ。

リン脂質は、こんなかたちをしてる。

リン脂質が、水の中である程度濃くなると、水になじみやすい所は水に触れるように、水になじみにくいところは水に触れないように集まるので・・・

こんな感じで、水の中で自然に膜になる。

リン脂質が二層になってるから、こういう膜を脂質二重膜っていう。

この脂質二重膜は、水中で自然に袋になる。

これが、細胞の一番外側。

命のイレモノだ。

脂質二重膜の中で、リン脂質たちは互いにくっついてるわけじゃない。

ただ集まってるだけ。

だからリン脂質は脂質二重膜の中で自由に動けて、実は二次元のブラウン運動をしている。

構成要素がブラウン運動してるなんて、液体みたいだ。

だから脂質二重膜は「二次元の液体」なんて呼ばれて、とても柔らかいし、とても自由にくっついたり離れたりできる。

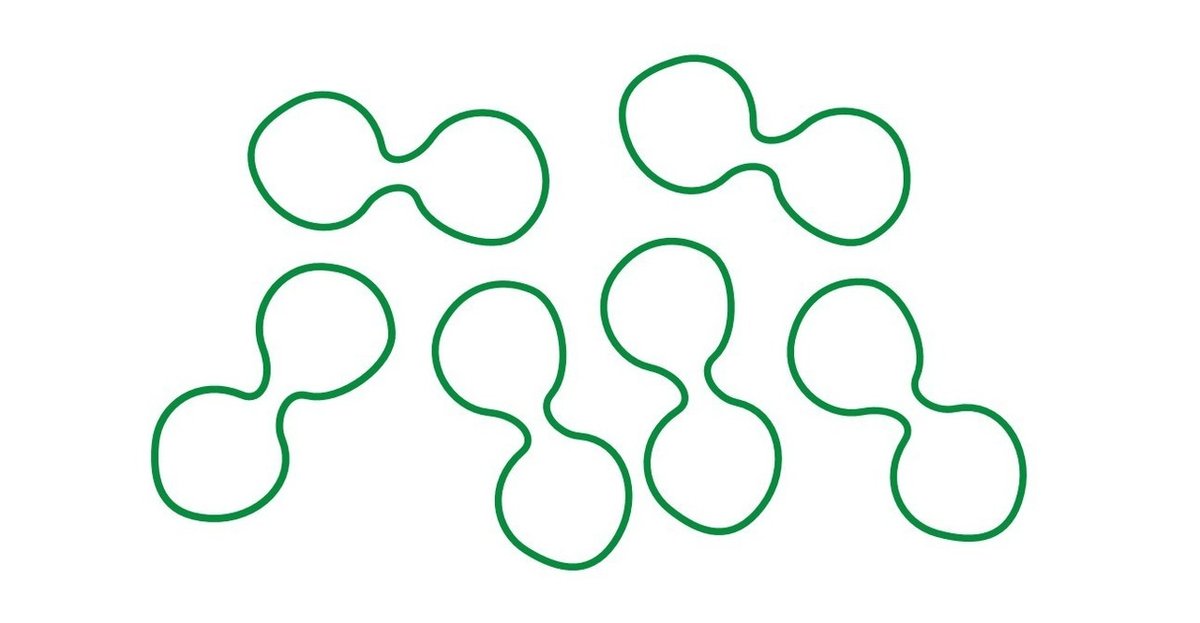

例えばこう、小さい脂質二重膜の袋が、ある程度の密度で集まると、

となり合った袋と袋が、くっつき始める。

イメージとしては、ラーメンのスープに浮いた油の丸い集まりを、箸の先でいじってくっつけていくような、あの感じだ。

核膜誕生のプロセス

さて、本題。

「生命、エネルギー、進化」では、真核生物が誕生しつつある時、細胞のゲノムDNAが膜で包まれていったプロセスについて、大まかには以下のように説明している。

まず、ゲノムDNAの周りで、リン脂質がたくさん作られた。

たくさん作られたリン脂質は、自然に集まって、小さな袋をいっぱい作った。

結果として、ゲノムDNAは、脂質二重膜の小さな袋で囲まれることになった。

この袋たちは、ゲノムDNAの周りで、くっつき合って・・・

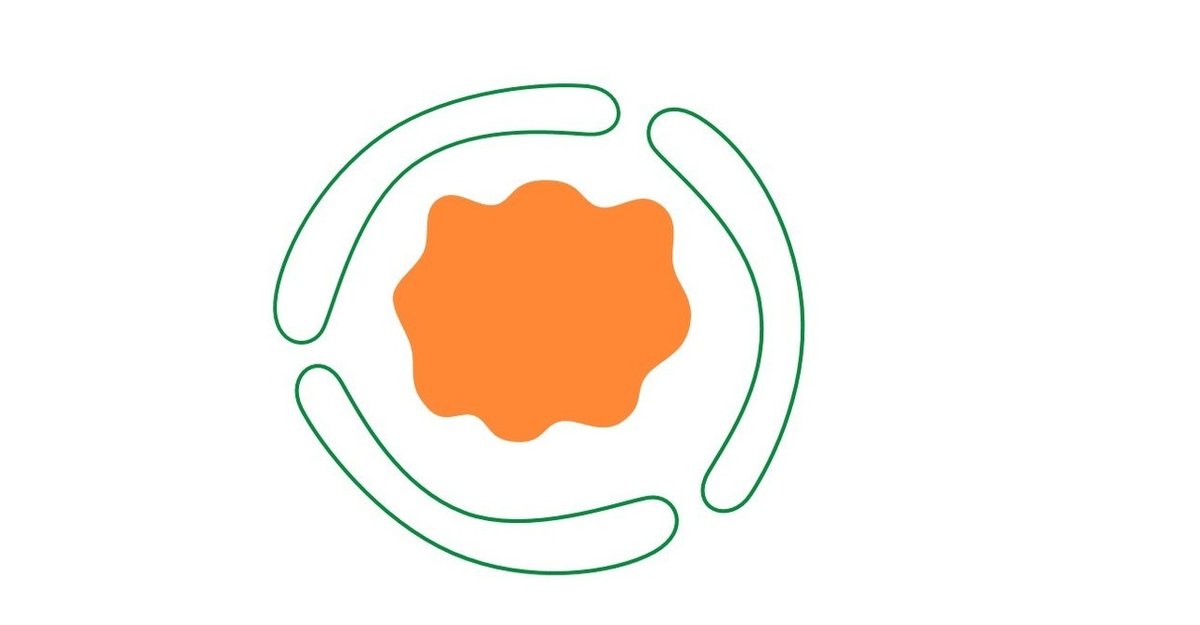

ゲノムDNAは、二重の脂質二重膜で包まれることになった!

すごい!おもしろい!

核膜が二重の膜になった理由が、ごく自然な流れで説明されている。

それに、実は核膜には「核膜孔(かくまくこう)」っていう穴がたくさん開いてるんだけど、この核膜孔ができた理由も自然に理解できてしまう。

僕は生命の形に興味があるので、こういう「形」の面からエレガントに説明されている仮説が、とても気に入ってしまう。

リン脂質をつくる遺伝子

ただ、こう考えると、

「なんでゲノムDNAの周りに、リン脂質が密集したんだろ?」

っていうのが次の疑問だ。

これについての説明が、「生命、エネルギー、進化」という本の山場のひとつだ(・・・と思う、個人的には)。

「今まさにできつつある真核細胞」をイメージしてみよう。

真核細胞の元となったバクテリアに、ミトコンドリアの元となったバクテリアが侵入して、寄生した。

寄生したバクテリア(寄生体)は、寄生された細胞(宿主)の中で増えていく。そして当然、死んでいくものも出てくる。死んだバクテリアの中からはゲノムDNAが出てきてしまう。

この時期にはまだ、宿主となった細胞にも核はないから、

死んだ寄生体のゲノムDNA と、

宿主細胞のゲノムDNA が、

両方ともむき出しのまま、触れ合うことになった。

これはとても危険なことだ。

なぜ危険なのか?

危険な理由を、この本では主にふたつ考えていくんだけど、今回はそのうちのひとつだけを紹介したい。

むき出しのまま触れ合うことで、寄生体のゲノムDNAの遺伝子が、宿主細胞のゲノムDNAに、どんどん移動していってしまったのだ。

細胞の中ではふつう、どの遺伝子に、いつ、どれぐらい働いてもらうかが、ものすごく厳密にコントロールされてる。あらゆる遺伝子には、その遺伝子の働きを促したり抑えたりする複数の遺伝子が、必ず関わっているんだ。

だから、ふつうは寄生体の遺伝子も、寄生体の他のいくつかの遺伝子によって、働きがきっちりコントロールされてる。宿主細胞でも同様だ。

でも、そんな調和のとれたコントロールのしくみは、寄生体や宿主細胞が長い年月をかけて進化させたしくみだ。すくに作れるしくみじゃない。

だから、寄生体の遺伝子が、いきなり宿主細胞のゲノムに移動してきちゃったら、どうなるだろう?

そんな、よそ者の遺伝子をコントロールする遺伝子なんて、宿主細胞はその時点では持ってなかったはずだ。

なので、寄生体から移動してきた「よそ者遺伝子」は暴れたい放題!

遺伝子がつねにめいっぱい働いている状態になりかねないのだ。

そんなふうに、寄生体から宿主細胞のゲノムに移動してきた遺伝子のひとつに、リン脂質を合成する酵素の遺伝子もあっただろう。

すると、この遺伝子は暴走して、宿主細胞のゲノムDNAのすぐ近くで、、リン脂質を合成する酵素を作りまくり、酵素はリン脂質を作りまくる。

すると・・・?

ゲノムDNAの周りに、脂質二重膜の袋がいっぱいできて・・・

以下同文で、ゲノムDNAは二重の脂質二重膜に包まれて、

これが核膜の原型になったんじゃなかろうか??

というわけだ!

これはものすごい奇跡だ

奇跡のようなストーリーだ。

なにしろ、寄生体が定着してミトコンドリアの原型となりつつある時に、同時に核膜も進化してきた、というわけだから。こんな奇跡が起こる確率はとても低いはずだ。だから、バクテリアの誕生よりも、真核生物の誕生の方が、はるかにはるかに確率の低いできごとだった、というのが本書の中心的な主張のひとつだ。

広い宇宙のどこかの惑星に、生物が生きていける環境があれば、そこにバクテリアが誕生する確率はまあまああるけど、真核生物が誕生する可能性はものすごく低いだろう、という旨が書かれている。

ましてや、知的生命体が生まれる可能性ときたら・・・!

「生命、エネルギー、進化」のこの一節を読んでいると、いまここに僕たちがいるのが、ものすごく確率の低い奇跡だと分かって、茫然としてしまう。

ぶ厚い本だけど、ぜひ一読をお勧めしたい。

おわりに

楽しんでいただけたでしょうか?

これは「生命、エネルギー、進化」という本を読んで、その中で僕が気に入った部分をご紹介し、僕なりの理解を元に、説明を試みたものです。内容に誤りがある場合は、責任は僕にあります。

お気付きの点があれば、指摘していただけると、とてもありがたいです。

* * * * *

最後まで読んでくださって、ありがとうございます!

この投稿を気に入ってくださった方は

左下の ♡(スキ)を押して頂けると

とても励みになります!

(noteユーザーでない方でも「スキ」を押せます)