細胞は、人体と分子を同じ土俵にのせるプラットフォームになり得る

細胞を測定することは、

人体レベルの世界と

分子レベルの世界を

同じ土俵にのせる「プラットフォーム」になり得る。

前々回の投稿で、

人体を「分子」という部品にバラして調べる、という手法には限界があると書いたけど、分子レベルの研究を否定したいわけじゃない。

生命を分子のレベルにまでバラして、分子の働きを調べること、つまり分子生物学的なアプローチが人類にもたらした恩恵は非常に大きいし、これからも重要であり続けるだろう。

でも、分子を調べるというアプローチは、ある意味では限界に近づいている。

これを打破するには、分子生物学をサポートするような、新しい切り口が必要だろう。

それがどんな切り口なのかは、まだ分からない。

でも、ヒントは「細胞」にあるはずだ。

ふたつの世界はつながっていない

ふたつの世界を思い浮かべてほしい。

「人体」というレベルの世界と、

「分子」というレベルの世界だ。

人体レベルの世界っていうのは、ふだん僕たちが見聞きし、感じてる世界。

今日は、なんか体調いいなぁ〜、とか、

あれ、この子なんか元気ないな、とか、

そういう世界。

分子レベルの世界っていうのは、生物学者が分子をひとつずつ研究して、解明していく世界。

ある分子の働きを詳しく調べて、

その分子が働きかける相手の分子を探して、

ネットワークの地図を描いていく、

っていう世界。

ふたつの世界がつながっていないことを感じ取るのは、そんなに難しくない。

ある病気の「原因となっている分子を発見した」という論文はよくある。時々、ニュースにもなる。

ある分子の量を、健康な人と病気の人で比べたら、病気の人の体内でその分子が増えていた(もしくは減っていた)という内容が多い。

でも、そのデータを見てみると、大抵はこんな感じだ。

ひとつの点が、ひとりの人の値を表しているんだけど・・・

データの分布が、健康な人と病気の患者さんとで、かなり重なってる。

つまり、

健康な人に比べて、この分子の量が増えてる患者さんが確かに多いんだけど・・・

健康な人と大して変わらない患者さんも、けっこういる。

だから、例えばこの分子の量を

「病気になってるかどうか」の判断基準

にしようと思うと、かなり頼りない。

こういう論文がダメだと言いたいわけじゃない。

この分子が、病気に何らかの関与をしている可能性が示された、というのは重要な情報だ。

でも、こういう結果になる研究が多いという現実を見ると、

「人体の世界と分子の世界は、つながってない」

と強く感じる。

この問題は、別の面から見ることもできる。

以前も書いたけど、

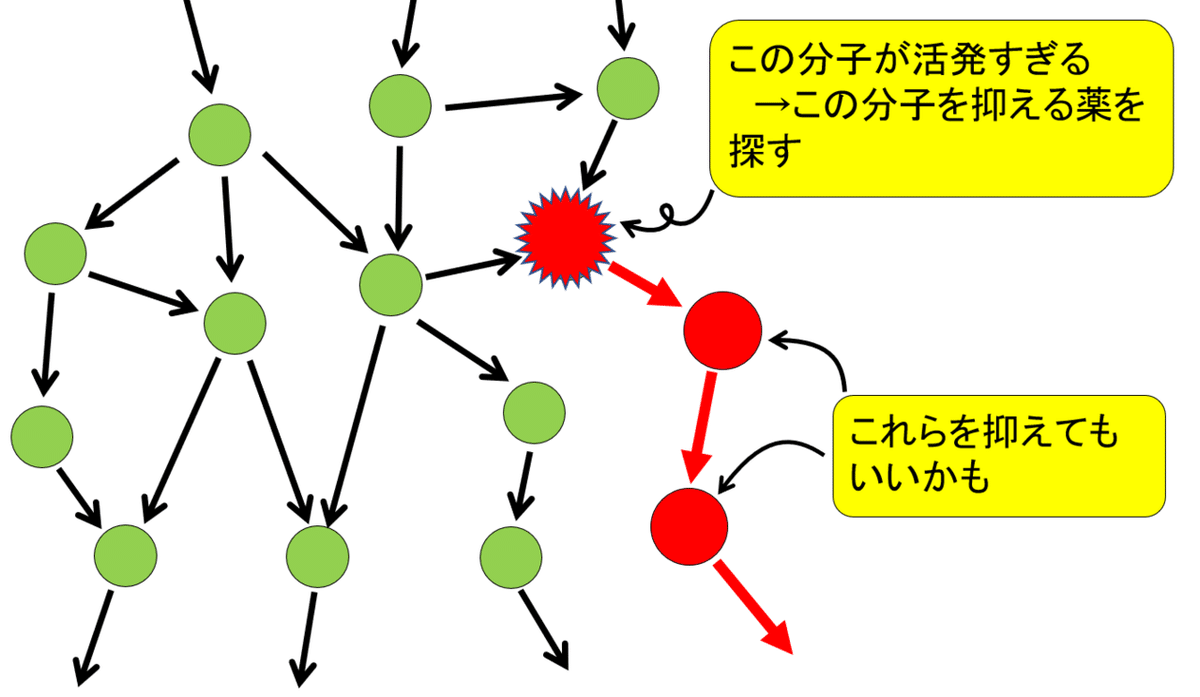

例えば、患者さんの体で、

ネットワークのここの分子が活発になりすぎていて、

これ以降の情報の流れが強くなりすぎている、

と分かったりする。

これを見ると、

この分子の働きをおだやかにすれば、

病気が治るだろう。

と「予測」できそうな気がする。

そこでこの分子の働きを抑える薬を作って、患者さんに投与してみる。

すると、確かに病気がよくなる患者さんもいるけど、

薬の効果が出ない患者さんもいたり、

薬の副作用が強く出すぎて、薬が使えない患者さんがいたりする。

つまり、

分子のネットワークを見て予測したことが、

あまり正確ではなかったりする。

分子では、人体をあまり正確に予測できない。

それでぼくは、

「人体の世界と分子の世界は、つながってない」

と思うんだ。

ふたつの世界がつながらない理由

分子のネットワークを見ても、人体の振舞いをあまり正確に予測できない理由は、ひとつはこうだろう。

ネットワーク上の、ある道すじが活発になりすぎていて、

それを抑える薬を作ったとする。

でも、その道すじを迂回するような、

まだ知られていない、もうひとつの道すじが実はあったら・・・

薬は、このふたつの道すじの片方しか抑えてないわけだから、

薬の効果はあまり期待できないだろう。

そして、こういう「予備の道すじ」は、実はたくさんあるはずだ。

だって、たったひとつの道すじを抑えられたら、すぐに働かなくなってしまうような仕組みばかりだったら、危なくてしょうがない。

重要なシステムには必ずバックアップがあるはずだ。

それは、人が作るものでも、細胞でも同じだ。

そして、人体の中のネットワークの、バックアップも含めた全体像は、きっと気が遠くなるほど複雑だ。これを完全に解明できる日が来るとは想像しにくい。だから、分子のネットワークを見て人体の振舞いを予測しようとしても、その予測の精度はある程度以上はよくならないだろう、と思う。

あと、

「ふたつの世界がつながらない理由」

は、もうひとつ考えられる。

人体は、

物質やエネルギーが常に出入りしていて、

状態が目まぐるしく移り変わる、

とても「ダイナミック」なシステムだ。

ところが、分子を測るには、

(測るのが遺伝子であっても、タンパク質であっても・・・)

多くの場合、細胞をすりつぶして、中身を取り出す必要がある。

つまり、細胞を殺してしまって、

ある瞬間の、ある分子の量

を測ってるんだ。

つまり、細胞の時を止めてしまっている。

だから、分子を測って得られた結果には、

生命のダイナミックさが、反映されにくいと思う。

身近な人たちを見てみれば、

歩いたり、飛び跳ねたりしているし、

元気な時もあれば、風邪をひいている時もある。

風邪をひいても、やがて治っていくだろう。

こんなダイナミックな僕たちを、

細胞をすりつぶして、分子を測った結果

から、正確に予測できるとは思えないんだ。

人体をまるっと写像できる夢の技術があったら

そこで、

人体を「分子」という部品にバラす

という発想を、一旦やめてみる。

そして、

人体を部品にバラさずに、

ダイナミックさもそのままに、

まるっと全体を写し取れる何か、

を探すことにする。

そんな「何か」が見つかったとしよう。

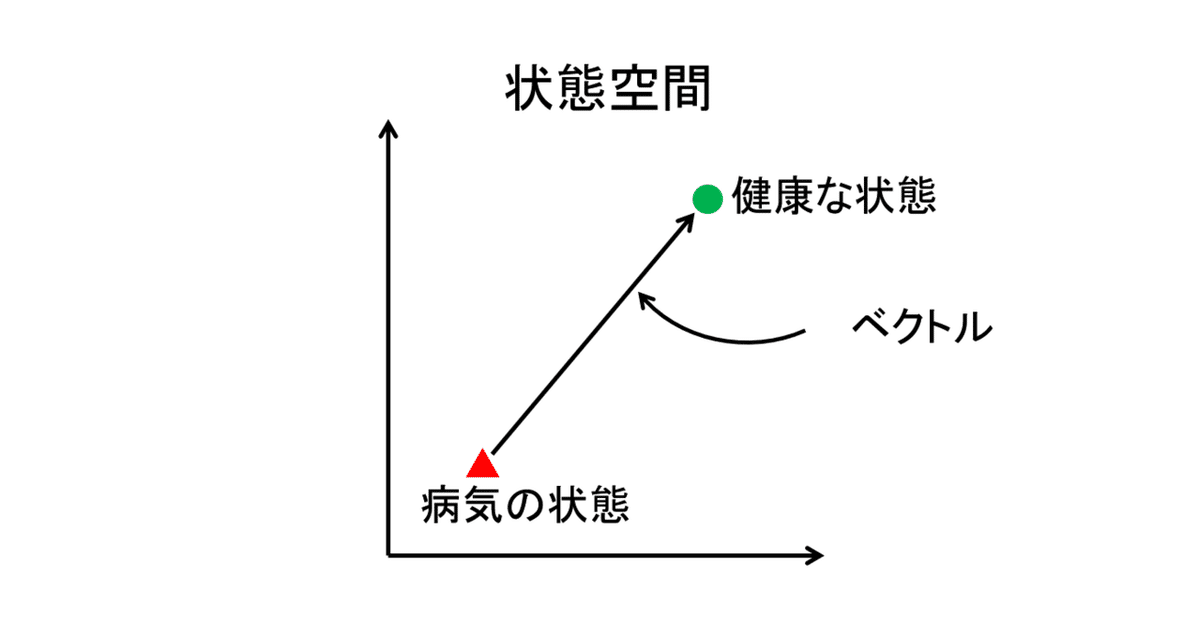

人体の状態をまるっと写し取る、つまり「写像」できる、想像上の空間を考えてみるんだ。

この空間では、

人体の状態を点で表すことができて

その点の位置が、その人の状態を表しているので、

この空間を

「状態空間」

とでも呼んでおく。

この状態空間には、人体の状態が、

ダイナミックさもそのままに

まるっと全体が

写像されてるので、人体の状態をとても高い精度で表現できる。

ちょっとでも体調が変化したら、点の位置がずれるし、

ちょっとでも病気がよくなったら、点の位置がずれる。

そして、

ある人の体調の変化をずーっと追っていくと、

その人の体調の軌跡が、状態空間の中に描かれる。

だから、この軌跡を説明する数学を作れたら、

それは、僕たちの体調の変化を予測する数学になるだろう。

ニュートン力学が、砲弾が飛んでいく軌跡を予測できるように。

さらに、この状態空間には、もうひとつポイントがある。

健康な状態と、病気の状態を、座標で表せたとする。

すると、

患者さんの状態が

どっちにどれだけ変化すれば

健康な状態に戻るのか?

っていう「ベクトル」が描ける。

さらに、患者さんに

分子Aを抑える薬を投与した時の変化

分子Bを抑える薬を投与した時の変化

も、ベクトルで描けたとすると・・・

「薬A と 薬B を組み合わせると、病気に効くだろう」

と予測できるかも知れないのだ。

もしこれができたら、とても大きな変革になる。

人体の変化 と 分子の影響 を

同じ空間の中に描けているからだ。

ヒト と 分子 を同じ土俵に乗せる、

プラットフォームになっているのだ。

ふたつの世界がつながる!

このプラットフォームは、

分子の世界から、人体の世界を予測するための、

強力な足がかりになるだろう。

なぜそれが「細胞」なのか?

さて、

妄想を書きたてたのはいいけど、

じゃあこの「プラットフォーム」の正体は?

それはまだ分からない。

でも、最有力候補は「細胞」だと思う。

理由は、

1) 複雑さ

2) ダイナミックさ

3) 体内をパトロール

の3つだ。

1) の複雑さについては、前回も書いたように、

人体という、超複雑なシステムを写し取る相手は、

やはりある程度は複雑でないといけない。

ある程度は、複雑なシステムで

全体をまるっと把握できる程度には、小さいシステム

っていうと、細胞ぐらいしか思い浮かばない。

2) のダイナミックさについては、

人体 も 細胞も

物質とエネルギーが激しく出入りしている

とてもダイナミックなシステムだ。

それに、細胞は、

それ自体がダイナミックに動く

という意味でも、とてもダイナミックだ。

僕の思い描く状態空間には、

人体のダイナミックさをそのまま写し取りたい。

だから、人体を描き出すキャンバスとして、

「ダイナミックな細胞」は最有力候補なんだ。

でも、人体も細胞も、共に複雑でダイナミックだとしても、人体の状態が細胞に「写し取られる」なんてことが、実際に起きているかどうかは、分からない。

分からないけど、

3) 体内をパトロールしている細胞には、人体の状態が写し取られている可能性があると思う。

体内を巡回している細胞というと、白血球だろう。

白血球は、血液の流れに乗って体中のいろんな所を巡回して、いろんな影響を受けて回る。

そんな白血球に体の外に出てきてもらって、尋ねれば、

きっと体内の様子をいろいろ教えてくれるだろう。

これは例えば、社内のいろんな部署と関わりがある顔の広い人に話を聞けば、会社の様子がよく分かる、というのに似ている。

そんな白血球を、

生きたまま

まるっと測定するのだ。

そうして得られるパラメータが10種類なら、

状態空間は10次元

パラメータが100種類なら、

状態空間は100次元になるだろう。

これが、僕が思い描く状態空間。

この空間には、人体の状態が点の位置として表される。

ちょっとでも体調が変化すれば、点の位置がずれるし、

分子に作用する薬の影響も、点の位置の変化として現れる。

人類が営々と築き上げてきた、分子についての膨大な知識と、僕たちの日常感覚をつなぐプラットフォームとなるだろう。

分子の世界と、人体の世界がつながるはずなのだ。

こんな妄想に価値はない

以上のストーリーには、根拠の弱い仮定がたくさんあるし、、完全なる僕の妄想だ。

こんな妄想は、ものごとを 1ミリたりとも前に進めない。

でもこれは、僕が長年抱えてきてしまっている妄想で、一度はぜんぶ吐き出さないと、僕自身が 1ミリも前に進めそうにないのだ。

とはいえ、吐き出したのはいいけど、細胞をどうやって測定すればいいのか、全く分からない。

ここから先は、実際に実験してみないと分からないだろう。

でも、僕がずっと考えてきたのは、生命科学の次のブレークスルーはどのあたりにありそうなのか?ということだ。

それはおそらく、「細胞」というレベルの世界のどこかにある。

狙うべきは、ここだ。

それは間違いない、という気がしている。

ここまで僕の妄想を読んでくださった方に、心から感謝します。

本当にありがとうございます。

もし楽しんで頂けたのなら、左下の ♡(スキ)を押して頂けるととても嬉しいです。

(最近知ったのですが、noteユーザー以外の方でも「スキ」を押せるみたいです。)