アクチンフィラメントは僕たちの細胞を動かすエンジン

僕たちのカラダの中には、動く細胞ってけっこうある。

たとえば白血球とか。

白血球は僕たちのカラダのディフェンス担当。

バクテリアとかの外敵がカラダの中に侵入すると、白血球はそこまで移動してバクテリアをやっつけたりする。

こういう細胞は動く必要がある。

バクテリアみたいな1 μmぐらいの小さい細胞は、例えば鞭毛(べんもうっていうしっぽをスクリューみたいに振り回したりして、「泳ぐ」感じで移動する。

ところが、僕たちの細胞は10 μmぐらいの大きさだ。直径だとバクテリアの10倍だけど、体積だと1000倍もある。動き方も、バクテリアとは全然違って、泳ぐというよりズルズルと「這う」っていうか、ほふく前進に近い感じだ。

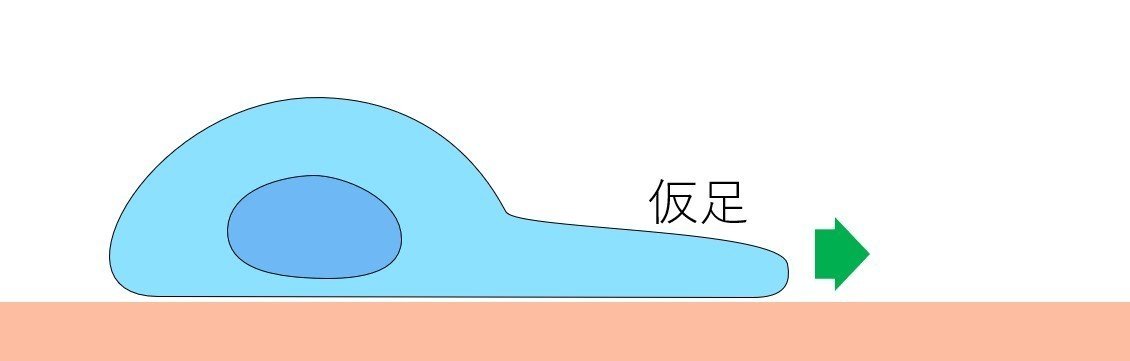

こう、細胞が丸く、じっとしてるとする。

でも、ある時、右側へ行きたくなったとする。

そんな時、僕たちの細胞は、右側へ薄いでっぱり(仮足)を出して、

核を含む細胞本体を引きずるように動いていく。

どうしてこんな風に仮足を伸ばせるかというと、仮足の中には「アクチンフィラメント」が入っているのだ。

細胞の本体からアクチンフィラメントが伸びていって、細胞膜はすごく柔軟なのでそのアクチンフィラメントを包んだまま一緒に伸びていく、というイメージかな。

でも、アクチンフィラメントは、どうやって伸びていくんだろう?

アクチンフィラメントって、アクチンっていうタンパク質がつながっていって、かるくねじれたロープのように細長い構造を作ったものだ。

(ねじれを描くのがめんどいので、今回は模式的に描いています・・・)

アクチンフィラメントには方向性があって、プラス端とマイナス端がある。

さて、ここからがおもしろいんだけど、ちょっとややこしい。

フィラメントになっていない単独のアクチン分子は、フィラメントの端っこにくっついたり、端っこから離れていったりする。

そしてプラス端には、単独のアクチン分子は、くっつきやすいけど、一旦くっつくと離れにくい。

ところがマイナス端からは、アクチン分子が離れていきやすいけど、くっつきにくいのだ。

つまりアクチン分子は、

プラス端には、どちらかというと、くっついていき、

マイナス端からは、どちらかというと、離れていく。

アクチンフィラメントの両端で起こることは、たったこれだけ。

これだけなんだけど、結果として何が起こるかというと、アクチンフィラメント全体は、徐々に前に進んでいくのだ!

おもしろいのは、アクチン分子に目印を付けてみると、フィラメントの中のアクチン分子は動いてない・・・

なんか、ブルドーザーとか戦車に付いてるキャタピラみたい・・・

キャタピラの一枚一枚の板に注目すると、それぞれの板は、地面に接してる間は動いてない。アクチンフィラメントは、なんかキャタピラに似てる。

こんな、ミクロのキャタピラが、細胞の仮足の中に入っていると思ってもらえれば、イメージとしてはそんなに遠くない。

このシンプルすぎる仕組みが、細胞の動きの原動力になっている。

こうやって、僕たち真核生物の「巨大な」細胞は、這うように進んでいくのだ。