景品表示法務検定アドバンス合格への道

景品表示法務検定とは

景品表示法務検定とは、誰でも受験できる消費者庁後援の検定試験で、合格すれば景品表示法に関する一定の知識があることの証明になるものです。

そのため、法務部員はもちろん、キャンペーンや広告審査に携わる事業部の方にもおすすめの試験です。

ただし、出題範囲は景品表示法全般と広い上、過去問がないことから、対策しにくく、合格率は20%前後と低くなっています。

また、点数により、アドバンス(90点以上)、スタンダード(80点以上)、ベーシック(70点以上。令和6年度新設)とクラスが分かれるため、合否のみの試験よりプレッシャーを感じるかもしれません。

令和6年度(2024年度)の試験にアドバンスで合格しましたので、これから受験される方の参考になればと思い、その道のりをnoteに書くことにしました。

STEP1:試験に申し込む

試験は、会場に設置されたコンピューターで受けるCBT試験です。

受験日と受験会場を選んで申し込むことができます。

土日を含めてほぼ毎日実施する会場もあれば、平日のみ週2回程度実施する会場もあるので、希望どおり予約できるよう早めに確認して申し込みましょう。

私はできる限り勉強時間を確保するため、最寄りの会場の最終日を選びました笑

2024年の申込日程は9/1〜10/31、実施日程は11/1〜11/30でした。最新の情報は、下記の景品表示法務検定受験者専用サイトから取得するようにしてください。

また、CBT試験を初めて受ける方は、同サイトにあるCBT体験試験で一度練習されることをおすすめします。

STEP2:試験を正しく理解する

敵を知らなければ、戦略は立てられず、攻略はできません。

まず、景品表示法務検定の公式サイトで試験の情報を収集しました。

配点を知る

景品表示法務検定を受けようという方は、すでに景品や表示に関する業務に携わっている方が多いでしょうし、中には景品規制や不当表示の知識にそれなりに自信があるという方もいるかもしれません。私もその一人でした。

それなら勉強せずに受かるかというと、そう甘くはない試験です。

下の配点表をご覧ください。

「不当な表示」は全体の38%、「過大な景品類提供」は全体の18%、配点は多いものの、合わせて56%しかありません。

1問2点のため、アドバンスで落とせる問題はたった5問です。そのため、全ての範囲を広く勉強する必要があります。

出題形式を知る

出題形式は、2つの文章の適否を問う4択問題が50題です。片方だけ知っていても得点できないため、各章それなりに深く勉強する必要があります。

問題を知る

広く深くといっても、過去問がないのではどの程度広く深く勉強すれば良いか…ここでヒントになったのが、公式サイトにある参考問題です。

各1問、合計6問あります。

例として「不当表示等に対する措置と手続」の文章を見てみましょう。

景品表示法における行政の監視指導体制の強化のため、緊急かつ重点的に不当表示等に対処する必要がある場合などには、 消費者庁長官から事業所管大臣等に対しても景品表示法上の調査権限を委任することができる。

気になる答えは引用元の公式サイトで確認してみてください。

ここでお伝えしたいのは、この文章が適切かを判断するには

①権限の委任の要件(緊急かつ重点的に不当表示等に対処する必要がある場合)

②委任する相手(事業所管大臣等)

③委任する権限(調査権限)

のそれぞれが適切か正確に知っておく程度の勉強が必要ということです。

みなさんはどんな印象を持ちましたか?

私の第一印象は「やばい…結構細かい…」でした笑

STEP3:自分の知識と試験の差を把握する

これから受験する方には、最近関係部署に異動したばかりの方から、消費者庁対応経験があり手続まで詳しく知っている方までいらっしゃると思います。

私はその間くらいで「不当な表示」「過大な景品類の提供」(配点表2、3)はそれなりに知識があるものの、それ以外(配点表1、4〜6)は概要のみ把握しており、細かい点はうろ覚えというレベルでした。

そのため、配点表1、4〜6の分野から重点的に勉強することに決めました。

ここは人それぞれだと思うので、STEP2の「問題を知る」とご自身の経験を比較して、どこから始めるか、どれくらい時間をかけるか、計画を立ててみてください。

STEP4:差を埋める

さあ、STEP3で把握した差を埋めるために勉強を始めましょう。

公式からのアドバイス

公式サイトでは、下記のとおりアドバイスがありました。

出題範囲は、景品表示法全般です。 消費者庁ウェブサイトに掲載された景品表示法に関する各種の公表資料や景品表示法の概要等を解説した参考書に習熟するとともに、 一般社団法人全国公正取引協議会連合会が実施する景品表示法に関するセミナー、研修会等も活用しつつ、学習を進めることにより、 景品表示法務検定の合格に必要な知識・能力を身につけられると考えられます。

⇒ 消費者庁ウェブサイト

(参考書の例)

a 「景品表示法」(商事法務)

b 「景品表示法の法律相談」(青林書院)

c 「広告宣伝・景品表示に関する法律と実務」(日本加除出版)

d 「令和5年改正景品表示法」(商事法務)

e 「景品表示法関係法令集」(一般社団法人全国公正取引協議会連合会刊)

景品表示法、施行令、規則、告示、運用基準等は、当連合会の次のページにリンクをまとめていますのでご参照ください。

⇒ 景品表示法とは

⇒ 景品表示法関係法令集

※ 令和5年10月に所謂ステルスマーケティング告示が施行されました。当該告示に関する問題も追加されています。 受験される方は、 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準を熟読されることをお勧めいたします。

また、令和5年改正法(課徴金制度の改正、確約手続等)については、連合会の 「景品表示法関係法令集 Web版」 から消費者庁の法令・運用基準等へのリンクを貼っていますので、そちらをご活用ください。

これまで受験された方から、公正競争規約を覚えるのが難しいということもお聞きしています。

公正競争規約の概要については、当連合会の次のページが参考にしていただけます。

⇒ 公正競争規約とは

⇒ 公正取引協議会・公正競争規約一覧

上記のページの中で、全ての公正競争規約が閲覧できますのでそれを順にご覧いただくのが良いかと思います。 規約の数はたくさんありますが、構成はどれもほぼ同じですから、それほど苦にならず読破可能かと思われます。

受験を終えて、公式サイトのアドバイスはおっしゃるとおりだったと思いますので目を通しておいてください。

ただ、私は、勉強期間が2か月強しかなかったため、このアドバイスを完璧にこなす時間がありませんでした。

そのため、ここからの私の勉強法は、ちょっと乱暴で邪道かもしれませんが、時間がない方にとっては参考になるかもしれないので、恥を忍んで書き進めます。

私の勉強法「緑本ローラー+α」の進め方

私は、緑本(上の参考書a。高居良平編著「景品表示法」(第7版)のこと)を隈なくローラーしつつ、足りなそうな部分だけ公式サイトのアドバイスにある資料で補足するという勉強法を採りました。

緑本の章立てと配点表のナンバリングはリンクしているので、私はSTEP3で把握した自分に足りない部分から、4→5→6→1→2→3の順でメモを取りながらしっかりと2回通読し、最後にメモの見直しを行いました。

1回目:気になるポイントに線を引き、小さい付箋にメモを取りながら、とにかく止まらずに通読することを意識して読み進めました。COLUMNも含めて隈なく読むことが重要です。

2回目:1回目で気になったポイントを拾い、大きい付箋に暗記しやすい形にまとめ、暗記しながら読み進めました。大きい付箋が貼ってあるところは直前に開けるようにインデックスも付けておきました。

3回目:もう一度通読する時間は残っていなかったため、インデックスを開きながらメモだけ見返して暗記を定着させました。

結果としてこの勉強法でアドバンスに合格できたので、少なくとも令和6年度(2024年度)の試験では、大きく間違ってはいなかったと思います。

受験時に発売されている最新版の緑本を準備すること、最新版の緑本でも網羅されていない法改正等を消費者庁のウェブサイトで補足する必要があることにご留意ください。

次にチェックしたポイントをご説明します。

POINT①:同じ事項について結論が違うところ

緑本を読み進めていくと、複数の場所で同じ事項について記載があり、結論が違う部分があることに気付きます。

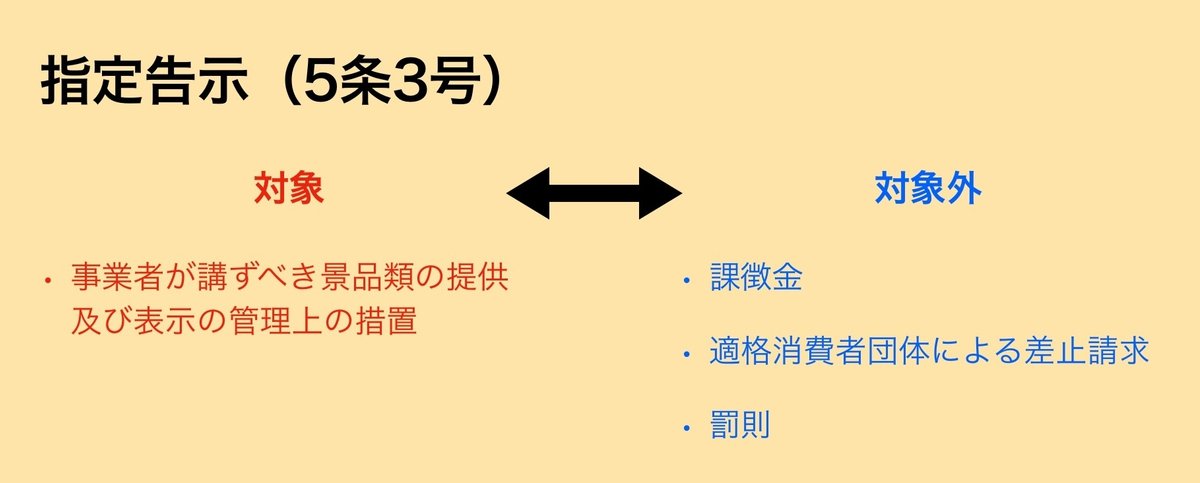

例えば、指定告示が各項目の対象かについては章を隔てて4か所で記載があります(p266、p330、p384、p390。ページ数は第7版のもの)。

1回目は小さい付箋に「5③対象」「5③対象外」とメモしておき、2回目にその付箋を拾って、下のような大きい付箋のメモを作っておきました。

バラバラの知識を4つより、1つにまとめられた色付きメモの方が視覚的、感覚的に覚えやすく、本番の時に思い出しやすいと思います。

POINT②:自分の感覚と違うところ

緑本を読み進めていると、「うんうん、そうだよね」という部分と「え!?そうなの!?」という部分があります。

「うんうん、そうだよね」の方は、自分の感覚と合っている記載なので、本番で問題文を見た時も自然に解けるので心配は要りません。止まらずに読み進めましょう。

「え!?そうなの!?」の方は、自分の感覚と違う記載なので、本番で間違う可能性があります。立ち止まって付箋に要約文を書いておき、直前に開けるようにしておきましょう。

私は課徴金の要件について、下の2つのメモを残してありました。

「こんなの景品表示法8条1項ただし書から当然でしょ」と思われる方もいるかもしれませんが、私は「事業者が、自分の行なった表示が不当表示であることを行為当初知らなくても、行為途中で知った場合は、知った日以降の商品又は役務の売上額を算定の基礎として課徴金を課すことができる」のようなそれっぽい文章が出てきたら、ひっかかりそうだったのでメモしておきました笑

POINT③:数字

緑本を読み進めると、ところどころに数字が出てきます。

例えば、課徴金については、3%(通常の料率)、4.5%(加算の料率)、150万円未満(課徴金の納付を命じることができない規模基準)、50%(自主申告による減額)、5年(除斥期間)、7か月(課徴金の納期限)、14.5%(延滞金の料率)などの数字が出てきます(数字は2024年現在のもの)。

それほど量は多くはないので、期間や金額などの数字が出てきたらマーカーを引いてきっちり押さえておきましょう。

補足したこと

緑本ローラーに加え、公式からのアドバイスで特筆してあった下記3点については、できる範囲で補足しました。

①ステルスマーケティング

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

「事業者の表示」「判別が困難」の2要件について、それぞれ該当例・非該当例が記載されているという大きな枠組みを把握してから読むと読みやすいです。

②令和5年改正

無料で見ることができる消費者庁公式の解説動画です。ありがたかったです。

③公正競争規約

一部の内容にざっと目を通すくらいしかできませんでした…ごめんなさい…

各規約に共通する構成、効果をしっかり理解することが重要だと思います。

できなかったこと

お時間に余裕がある方は、上記以外にも、消費者庁ウェブサイトの資料やリンク先の景品表示法関係ガイドライン等の原本にあたるのが理想だと思います。

また、ご予算が許せば、公式の景品表示法セミナーや法律事務所が出しているセミナーを受けるのも良いかもしれません。

令和6年度の景品表示法セミナーでは、景品表示法務検定の概要と数問ですが参考問題の解説を予定しております。

また、景品表示法と近年の執行状況について、現役の消費者庁の表示対策課長又は担当官による講演がございます。

私は、時間もお金もなかったため、緑本ローラー+αで頑張りました←

STEP5:試験を受ける

ここまできたら、あとは前日よく眠り、当日しっかりご飯を食べ、忘れずに本人確認書類を持って、遅刻なく会場に行くだけです。

会場では、私物は全てロッカーにしまい、メモ用紙とペンが貸し出されます。

STEP2のとおり、2つの文章で1問の出題形式なので、次の文章を考えているうちに前の文章の答えを忘れないよう、下のように⚪︎×をメモをしながら解くことをおすすめします。

50問90分なので、途中迷う問題があれば、悩まずに一旦解答した上で「後で見直す」のマークを付けておき、次に進みましょう。

「解答状況」の欄では、「後で見直す」マークのほか、解答済みが緑、未解答が白で表示されます。必ず見直しましょう。恥ずかしながら、私はマークミスと未解答が1問ずつありました(!)

私の場合、45分で一応回答が終わり、残りの時間で「後で見直す」の解き直し、1問目から解き直しの順で全て見直しができたため、運よく上の2問(4点)を落とさずに済みました。

しかし、時間に余裕がない場合は、①未解答がないか、②マークミスがないか、③「後で見直す」の解き直し、④全体的な解き直しの順で見直しをする方が、確実に取れる問題を落とさずに済むと思いました。

試験が終了すると、スクリーン上に合否と総合点数が表示され、帰りに各項目の点数が記載された試験終了証明書をいただけるので、当日に合否と点数が分かります。

終わりに

私は、これまでいろいろな資格試験を受けてきましたが、その中でも景品表示法務検定は対策のしにくさから、かなり労力のいる試験だと感じました。

しかし、それゆえ景品表示法を体系的に勉強する良い機会になりましたし、アドバンスで合格したことによって、自分の興味のある分野について一定の知識を持っていることを示すことができることもうれしく思っています。

このnoteが、これから景品表示法務検定を受ける方々にとって、少しでもお役に立つものであればうれしいです。

いいなと思ったら応援しよう!