調べれば調べるほどに頭が大混乱!「道俣神」

道俣神(ちまたのかみ)をご存知であろうか?

ちまたの噂なら知っているよ!

という人もいるだろう、そう、そのちまたである。

この神様を調べたら最後、めくるめく混沌の世界に誘われる。

いや、他の神を調べていっても繋がってしまうかもしれない。

そんな神様である。

面倒な記事開いてしまったな〜と言う方は今すぐ引き返そう!

脳が混乱するぞ!

まずは事の発端となった神様

道俣神(ちまたのかみ)

この神様、黄泉国から戻った伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が禊を行い、身につけていた物を投げ捨た際に産まれた十二神の一柱である。

その物とは御褌(みはかま)。

袴(はかま)とも褌(ふんどし)とも言われる。

ふんどし、しょっぱなから何やらちょっと艶気のある感じである。

そして「ちまた」は道(ち)の俣(また)。

つまり道が分かれる場所、辻、十字路、境目、分かれ目を指す。

胴体から足が二本分かれる場所、股も分かれ目と言えよう。うん、エロい。

ふんどしから化身するのも納得である。

で、この道俣神

『古事記伝』『延喜式』「道饗祭祝詞」にある

八衢比古神(やちまたひこのかみ)

八衢比売神(やちまたひめのかみ)

という両神も、道俣神とされている。

こちらは八衢(やちまた)にて邪神、悪霊、災難を防ぐ神様である。

ちなみに「八」は多数、「衢(ちまた)」分かれ道・道が集合するところ、四方に通じる道、内部と外部の境界、また異質なものが現れたり、呪術的な行為が行われる場所の意味である。

そして、この神様には別名がある。

それは「塞の神(さいのかみ)」

さっそくややこしくなってきた。

さらに

『日本書紀』や『古語拾遺』では猿田毘古神(サルタヒコノカミ)と同神とされている。

猿田毘古神は天之八衢(あめのやちまた 道がいくつもに分かれている所)に立って瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の天孫降臨の道案内をしたあの神である。

ん?八衢(やちまた)?

つまり、

道俣神=八衢比古神・八衢比売神=塞の神=猿田毘古神

と言える。

大丈夫だろうか?付いて来ているだろうか?

まだ序の口だぞ?

では先ほど出てきた

塞の神(さいのかみ)

日本の民間信仰における神様で

村や部落の境にあって、他から侵入するものを防ぐ神である。

塞(ふさぐ)の意味であり、

別名 岐の神(くなど、ふなと)とされる。

別名がまたもや出てきた。

別名のオンパレードである。

神話の時代、黄泉国とこの世との境に大きな石を置いて悪霊を防ぐ物語がある。

これが後に村と村との境に石を据え、悪病、悪神の侵入を防ぐほか、

旅路の安全、病気平穏のご利益があると言われるようになった。

赤坂町ではここが唯一のものと思われる。

塞の神の別名

岐の神(くなどのかみ)

「来な処(くなど)」すなわち「きてはならない所」の意味を持ち、

道の分岐点、峠、あるいは村境で悪神・悪霊が聚落に入るのを防ぐ神様である。呼び名は違えど性質は同じだ。

岐の神の別名で

辻や道俣におわす神様

巷の神(ちまたのかみ)

ちまたの噂の巷である。道俣の神と読みが一緒。

辻の神

峠の神

道の神とも言う。

でた!!!「とも言う。」

ええ、お察しの通り別名です。

うんざりするにはまだ早い!まだ中盤だ!

また、障害や災難から村人を防ぐとの意味で、

障の神(しょうのかみ)

塞の神(さいのかみ)とも言われる。

ん?塞の神(さいのかみ)?

同じところをグルグル回っている気がするが、気のせいか?

いい感じに混沌としてきた。

同じような事を何度も何度も書いている気もする。

読んでいる方も頭が真っ白になっているだろう。

えぇ、私も真っ白だ。

整理しよう!つまり、

道俣神=八衢比古神・八衢比売神=塞の神=猿田毘古神=岐の神=巷の神=辻の神=峠の神=道の神=障の神

って事になる。

なるほど、もう脳内が大パニックだ。

多分、多くの方がいちいち読むのをあきらめているだろう!

私もそうだ。

だが、まだまだ終わらない。

更に別の方向からも混沌に拍車をかけてくる。

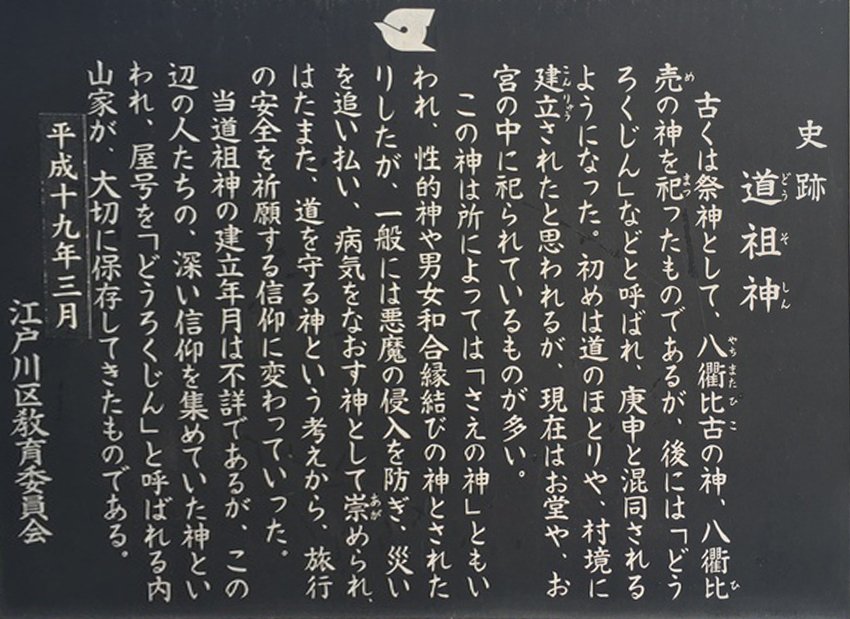

それは道祖神

中国で紀元前から祀られていた道の神である。

辻、村境、峠などの路傍にあって外来の疫病や悪霊を防ぐ。

私も仲間に入れてくださいと言わんばかりに性質がそっくりだ。

打ち止めは無いのか?と問いたい。

八衢比古神・八衢比売神の御名が

大元はこの神様だったようだ

大陸の神様の名前の方が広まるとは、、。

お地蔵様と習合?

見なかった事にしよう。

道祖神も各地で様々な呼び名が存在する。

道陸神(どうろくじん)

賽の神(さいのかみ)

障の神(しょうのかみ)

幸の神(さいのかみ、さえのかみ)

タムケノカミなど

障の神?これさっき出てきたよね?

何回繰り返すの!?

脳ミソも目を回している。

よりそったり抱き寄せたり、キスまでしたりとなかなか色っぽいものが多い

双体道祖神とも言われる

そう考えるとインドや東南アジアに見られる「男女交合像」との関係も気になる

更に道教由来の庚申信仰と習合して青面金剛が置かれ、

「庚申(かのえさる)」を転じて神道の猿田毘古神とも習合した。

ふーん、元に戻った。

脳が熱暴走しそうである。

更に深みに入りたい方は三猿を調べてみよう!

青面金剛明王とも呼ばれる夜叉神

日本の民間信仰 庚申信仰で独自に発展した

庚申講の本尊であり、三尸(さんし)を押さえる神

賽の神(さいのかみ)

さっき説明しなかった?

いやあちらは「塞」よ〜く見ると字が違う。

村や部落の境に祀られる神で、道祖神とも呼ばれる。

邪悪なものを防ぐ役割を担っており、災難や疫病、外敵などの侵入を防ぐ神である。

道俣神のように股だからコレなのか?

障の神(しょうのかみ)

悪霊の侵入を防ぎ、通行人や村人を災難から守る神で、

道祖神とも呼ばれる。

幸の神(さいのかみ、さえのかみ)

これの情報がネットにないのでネットの限界であろう。

音読みが同じ事から来ていると思われる。誠に幸いな神様だ。

ちなみに似た物で幸神(さいのかみ)の地名が福岡にある

街道沿いにある小さな祠に祀られている「さいのかみ様」からきているらしく。この神は、「鞘の神」「塞の神」「幸の神」などとも呼ばれる交通の神である。

なんかまた増えた気がしないでも無いが、スルーしよう。

そしてまた出てきました塞の神。

ちなみに、最初に書いた十二の神様の中にもいらっしゃる。

杖から化身した衝立船戸神(つきたつふなどのかみ)

杖を突き立てて悪霊の侵入を防ぐ神で、久那土神(くなどのかみ)とも呼ばれる。

日本書紀では岐神(ふなどのかみ)

久那土神(くなどのかみ)

そう岐の神(くなどのかみ)の別名!

なにが何の別名なのか既に理解できていないであろう。

大丈夫、書いている私もわからない。

多分、本文すら読むことをあきらめている事でしょう。

わかる、気持ちはわかる。

つまり、

道俣神=八衢比古神・八衢比売神=塞の神=猿田毘古神=岐の神=巷の神=辻の神=峠の神=道の神=障の神=道祖神=道陸神=賽の神=障の神=幸の神=久那土神=衝立船戸神

なにこれ?!

似たような読み、似たような性質。

それらの神様が個々にしっかりと存在し、時に同神になったり、

我も我もと習合したり。

実に混沌!大混乱!

なんて神様だ!!

調べた身にもなって欲しいものである。

このなんでもがっちゃんこしてしまう特性。

これは日本人特有の性質なのだろうか?

まさに

十把一絡げ(じっぱひとからげ)

も、もういないよね?

そう問いたくなるのも無理はない。私もそう願う。

同じ思いの方は下のハートをポチッていただきたい。

実はまだいます!

という方は下のコメント欄まで。

そんな賽の神様を祀っている主人公が活躍する物語は下記リンクより。

え?賽の神様はどこに書いてあったかだって??

もう一度最初から読みたまえ。

いいなと思ったら応援しよう!