山梨大ADP 第2回 UXデザインの知識(経)と実践(緯) 2024年11月02日

雨が微妙に降っているのでバスで駅に向かう。

行きは良いけど帰りのバスはないのでタクシーになります。

秋葉原に行こうとして、

反対方向のつくばエクスプレスに乗ってしまう。

流山セントラルパークで正しい電車に乗り変え、秋葉原まで。

秋葉原到着は12:02。

そのままお昼ご飯を食べに

1年ぶりの麺屋武蔵へ。

12:17 着席

ほとんど並べずに座れました。

濃厚武仁つけ麺 1600円を頼みました、

かなり値上げしてるー。

あと発券機がバージョンアップして、

わかりにくくなっている。

食後有楽町まで、

NTTデータ 13:00着

■UXデザイン論

第2回 UXデザインの知識(経)と実践(緯)

今回も安藤先生です、

まずは前回のふりかえりより。

【質問】ペルソナ=利用状況の人格化、であるならば詳細にペルソナの経歴や趣味嗜好を設定することにあまり意味はないのでしょうか。

ペルソナは元々はアーキタイプ(原型)だった。

アーキタイプ=利用状況の骨格

アラン・クーパーのゴールダイレクテッドデザインの中のモデリング法として、ペルソナ法がある。

ユーザーモデリングはフィールドのポートフォリオ

ゴールの中で利用状況を重要なことだとしている

ペルソナは複数作ることが必要

そして優先順位をつけていく。

色、テイスト、デザインのトーンなどは、

アーキタイプだけではカバーできない、

ペルソナに求めるかはどうかは別の議論。

なんのためにペルソナを作って運用するか。

アーキタイプを原型として大事にする。

ある一人の人格をそのままペルソナにする人がいるが、

うまくいかない

ディテールが強すぎて合わない

▼【質問1】 講義では時間の関係で飛ばされてしまいましたが、後半のほうで一瞬スライドに映し出されたレボUコップが何物なのか、安藤先生はあのスライドで何を伝えたかったのか知りたいです。

▼利用状況・利用文脈

▼特に"ペルソナ"への誤解が多い

ペルソナも本来的には人ではなく(ユーザーを含む)

利用状況のパターンを表したもの。

ペルソナを"購買層"や"市場"と誤解するのはダメ

▼9241-11:2020のユーザビリティのフレームワーク

利用状況のモデル化

本当はユーザビリティを測定したいが、使いやすさセンサーなどはないので、

人間を測定器がわりにして測定している。

ただし人間測定器はものすごく狂っている

資源の中には時間という概念が含まれる

例:ATMの待ち時間

▼レボUコップ(ファイン株式会社)

飲むものが飲みにくい状況の人向け

鼻があたるところが窪んでいる

▼ATMの5つの側面

https://www.ogis-ri.co.jp/column/kr/3.html

▼【質問2(半分感想に近いですが…)】 人間中心設計もUXデザインもユーザの利用状況を理解し設計することが肝であると理解しました。ただ、その場合、作り手であるデザイナーよりも使い手のユーザのほうが利用状況を把握しているはずなので、究極的にはユーザが作り手になって製品を作っていくほうがより良いサービスが生まれる可能性が高いのではと感じました。テクノロジーの進化で製品やサービスを作ることへのハードルは年々下がっていっているので、デザイナーの価値は将来的に下がってきているのかなと考えてしまったのですが、安藤先生の考えをうかがってみたいです。 (コデザインという考えもデザイナーがスキルでユーザにマウントをとれる時代だから成り立つ考えなのかなと)

→答えはプログラムの中で見つけてください。

→「作り手であるデザイナーよりも使い手のユーザのほうが利用状況を把握しているはずなので」

ということは、本当に我々は自分の置かれている利用状況に精通しているのかという意識を持つことは念頭に入れておく必要がある。

▼安藤先生のお母さんの洗濯機

どのタイミングでソフランを入れるか

→メンタルモデル

※社会構築主義

人々は思い込みの世界に生きている

エスノグラフィでは人々の生活の中に埋め込まれた

モノや行為の意味を解釈する

▼前回のふりかえりより

現在エンタメ施設のUX設計を担当しているため、お化け屋敷の予期的UXデザインの話は大変参考になりました。瞬間的なUXがネガティブでもエピソード的UXなど中長期的に見るとポジティブになることがあるというのは納得できるのですが、そこに人間の「期待」が関与しているという話が気になったので、また別の機会に詳しくお話を聞きたいです

関係者が見て意味を構成されているのかを意識を持つ。

▼そもそも体験価値とは何か?

体験価値とは、ユーザーが日常の利用体験から構築する経験的知識に対する概念的な表象。

▼ニーズではなく体験価値に注目する理由

体験価値=本質的なニーズ

▼なぜ体験価値に基づくUXデザインなのか

人は多くのものに囲まれて生活している。ユーザーにとって

意味や価値を感じないものは、無いのも同然。

使うことでユーザーが構築する価値=体験価値をまず理解することが

新しい製品・サービスを作る近道

■前回授業の続き

▼Panasonic社のテレビのWebページ

パナソニックのCMはやばい

タブレットで良くない?

▼日本メーカーの商品開発のどこが課題?

キーワード①ペルソナ

キーワード②体験価値

この製品は体験価値に基づいて開発されている。

つまり、UXデザインの考え方を採用して開発された。

https://www.beyondmag.jp/posts/333

この記事によると、この「レイアウトフリーテレビ」は、

“UXデザイン” の考え方をベースに開発されたようだが、

なぜtwitterにあるような批評が出たのだろう?

SAMSUNGと比較して、どんな違いに気づくだろうか?

また、この講義で学んだことを使うとどんなことが

言えるだろう?

▼SAMSUNG社のテレビのWebページ

テレビなのに額縁の概念がある

https://www.samsung.com/us/tvs/

SAMUSUNGが実現したのと 同じ本質的なニーズは気づいている

むしろ問題はこんなコメントが出ないようなコンセプトではないか。

体験価値は作り手がユーザー調査で定め、仮説検証を繰り返してコンセプトとして定めていくもの。“どこでも”というようなアバウトなコンセプトではなく、大胆なコンセプトに挑戦できる環境も重要。

▼利用状況に基づくデザインを理解しない人の不安心理

UXデザインやHCDの教育を受けていない人は、“特定の利用状況”だけで

解を考えることの不安があるかもしれない。

▼UXデザインの品質に影響する3要素

価値発見×価値実現×価値伝達

▼利用文脈を伝えると提案も伝わりやすい

利用文脈をうまく伝えているテレビCMの例

iPhone5のフォトストリームCM

▼利用文脈を伝えると提案も伝わりやすい

最も際立つシーンの中で、提案の価値が伝わりやすい。

▼機能のメカニズムとメンタルモデルの伝達

機能の売りではなく「機能による価値」と「メンタルモデル」を伝える。

▼“価値伝達”の重要性

UXDは、何もプロダクトを創ることだけではない。広告の

あり方を見直すことは極めて重要で効果の高い取組み。

イメージではなく「価値」と「方法」。機能の売りではなく「機能による価値」と

「メンタルモデル」を伝えることで、顧客期待のマネジメントを行ったよい例

▼シーンの中で具体的な使用方法も含め示す効果

うまくキーワードを設定する方法をCMの中でアドバイスすることで、

過度な期待を抱かせず役立てられる方法を示す。

①UXデザインの縦糸

知識としてのプロセス

▼実践としてのUXデザインの要素と関係性

①実現する体験価値の設定

②理想のUXと利用文脈の想定

③理想のUXを実現する製品・サービスの制作

④UXを実現する製品・サービスを提供する仕組みの設計

▼ユーザー体験と利用文脈を視覚化することの重要性

理想体験を視覚化することが大事

↓批判がある

▼理想体験を明確にしたものづくりには批判がある。

・「作り手の思い通りに使われない」という現実

・「道具」としての存在との矛盾

だからこそ誠実に、ユーザーの体験をイメージを仮説として、検証していくべきではないのか?

▼UXデザインのプロセス的な一つの特徴

UXデザインは、今の活動を次のステップにどう繋げるかがポイント。

“一つ前の質が次のステップでわかる”という特徴があるという理解も大切。

※UXデザインでミスりやすい箇所

・リサーチ結果をユーザーモデルに適切に反映できるか

・アイデア及びコンセプトが体験価値とユーザーモデルに基づいているか

・体験価値を反映したコンセプトに基づいたアクティビティシナリオ (理想のUX)を

検討できているか

②D.A.ノーマンの人間中心デザイン

「誰のためのデザイン」を必ず読んでください、読んでないとモグリ。

「モノの仕様を決定するのはデザインの中で最も難しい部分なので、HCDの原則は、できるだけ長い間、問題を特定することを避け、その代わりに暫定的なデザインを繰り返していくことにある。これは、アイデアをすばやく試行し、一つひとつの試行の後に手段と問題提起を修正していくことで実現される。結果として、人々の真のニーズにきちんと合致する製品が得られる」

(Norman, 2015)

※デザイン思考の批判

ノーマンのような理解を人々はしていない

問題を先送りにするのが難しいので暫定した解決策を繰り返す

▼ダブルダイヤモンド

一つが、問題発見の発散と収束を、そして見つけた問題を解決する発散と収束という二つを繰り返してることによって、実現してるんだと言っています。いわゆるデザイン思考の根拠にもなっているものです、もう一つは、観察、アイディア創出、プロトタイピング、テスト、これをぐるぐる回すことが人間中心設計だと言っていて、かなりですね、人間中心設計の実際のやり方がデザイン思考によるよっている定義を、この時代のノーマンは述べてらっしゃるんですね。でも、さすが先生と思う理由はここですよ、今ご指摘いただいたように、HCDの原則に使用決定するの難しいから、原則はだよ。すごいこと言ってるよHCDの原則は問題特定を先延ばししろって言ってんですよ。これは超絶重要なことです、実はここに書いてある図は、いわゆる一般的なダブルダイヤモンドのずっと違います。一般的なダブルダイヤモンドの図は、ここの点が一点になってるそれは2005年のデザイン監修の本もそうなってます。だけどノーマンはここのことを言ってるんです問題を先送りにするっていうことはどういうことかというと、これは問題発見ですね、我々はデザイン思考の一番の最大の問題点は、問題を1個に特定して置くと見えてしまったことですこの図がね。だからノーマンだけがわかってた問題を特定するのが難しいので、暫定的な解決策を作ると書いてあります。つまり、問題は特定されていないのです。その代わり、解決策がもう既に始まっているんです。実はこれが人間中心で最も重要な発想だと言ってるんです。僕はこれをこそが、デザイン思考だとデザイン思考を言うとここです。ノーマンはそのことを言ってる。

我々は問題を判断する能力がない、解決策を判断する能力はある

=プロトタイプという意味

https://www.unprinted.design/articles/double-diamond

▼デザインプロセスのコアパターン

どのようなデザインプロセスにも共通する考え方は、選択肢

の創出(発散)と絞り込み(収束)を繰り返すことである。

③Xデザインの横糸

実践としての活動

▼実践的なプロセス

UXデザインを実践の目で見ると、大きく3つの段階があり、 それぞれに「試してみる」→「気づく」→「あらわす」→ 「定める」の4ステップがある。

※ユーザー調査はお試しなので、追加調査を考えていた方がいい

▼デザインプロセスとコンセプトテスト

解決策の一部を提示しその反応を得ることで解決策で対象すべき問題を定義すること。

解決策に盛り込まれた課題の仮説を、協力者の反応から検証することが目的となる。

▼コンセプトテストとは

製品開発の初期段階で複数あるコンセプト・アイデアを消費者に提示し評価してもらう、

従来からある方法。

▼UXデザインにおけるコンセプトテストの位置づけ

問題仮説、価値仮説、ユーザー仮説、ソリューション仮説、検証

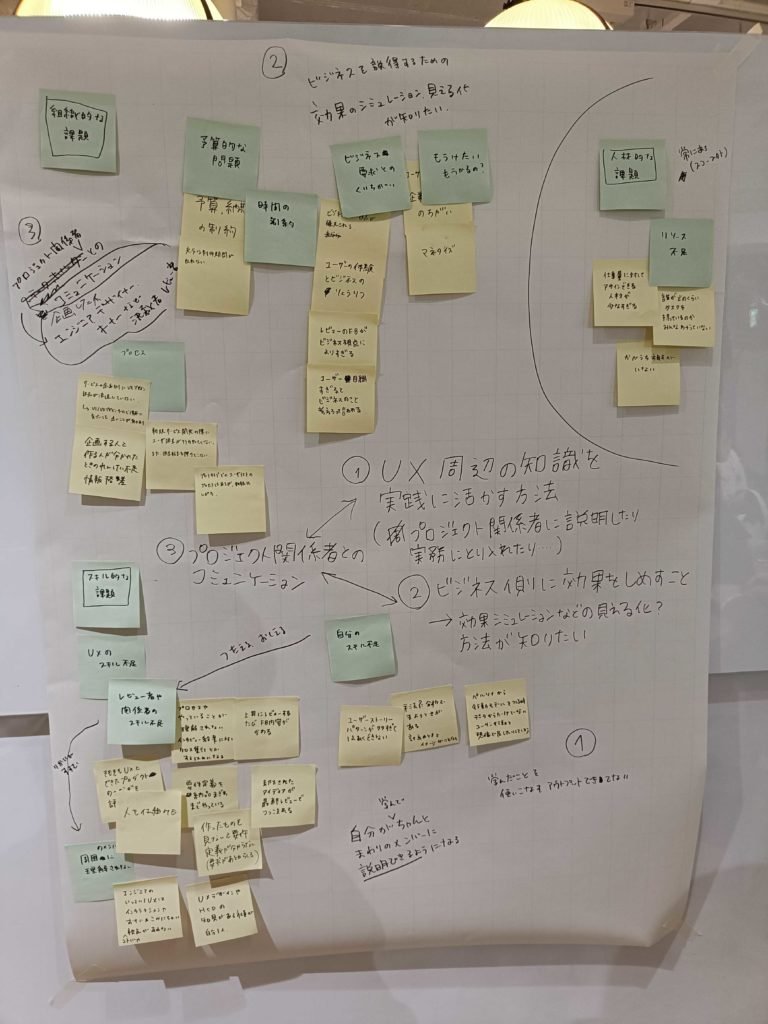

■ワーク 50分

グループに分かれ、以下のテーマについて討議し、

議論の展開の要点をまとめてください。議論の要点は代表者に発表してもらいます。

①ユーザーの体験を考慮した仕事をする中での課題

・組織的な課題、人材的な課題、スキル的な課題など、

ご自身が普段気づいている課題を挙げ、どんな視点からの課題がありそうか整理する

②課題と関連して必要となる知識や知りたいこと

・上記の課題と対応する必要はないが、不足していると感じる知識や疑問

などを挙げて整理する

その他、授業に関する質問などがあれば個別に挙げる

ということで、

ポストイットで、みんなで問題点を上げる

チームは、

坂野さん

原田さん

香西さん

谷さん

松崎

でした。

発表することになってしまい、

久しぶりに緊張しました。

事務局が

音声と画面操作と色々と大変そうでした。

発表を聞いて、

みんな同じところでつまづくんだなぁと思いました。

■安藤先生のコメント

▼B2BのUXデザインはできるところから手掛けられる

①企画

②開発

③マーケティング(カスタマージャーニーマップが強い)

・日置電気マニュアルデザイン

・日立グループの営業資料

・リコーUXエンジニアの行動原則

・ブラザー P-TOUCH CUBEの事例(UXDリーダー制度)

販売会社を巻き込んだUX活動

・リクルートの例

https://logmi.jp/tech/articles/328984

https://logmi.jp/tech/articles/328985

名前の付け方が重要

UXデザインと呼ばない

というところまでで授業は終了し、

懇親会に向かう。

懇親会は有楽町の「吟乃月」

とても楽しい時間でした、

(名前がまだ覚えられない)

懇親会終えて最寄駅に着き、

コンビニ寄ってからタクシーで自宅へ。

運転手さんが住所わかんないってどゆこと?

自宅には23:45に到着しました。

いいなと思ったら応援しよう!