ブラタモリ日記その40 「萩 #106」 セレクション (2018.5.26)

今回のセレクションは萩。いや〜、歴史ファンからしたら萩はやっぱり特別な地なんだな。戦国時代は毛利、幕末は長州、その流れで日本近代史でも多くの名士を排出した地。

しかも萩は世界遺産にも登録されてたのかッ。知らんかったわ。歴史ファンとか言っときながら、まるっきり無知……。

その世界遺産に登録された理由のひとつが、城下町の区割りや土塀などがそのまま残っていることだとか。これはぜひ見たいッ。そして江戸時代の城下町の生活を肌で感じてみたい。

また異国に負けない大砲をつくるためにつくった反射炉が残っている。その反射炉。哀しいことに失敗作だとか。それでもその反射炉は世界遺産となる。

その理由が、たとえ失敗作だとしても、それは日本人が異国に負けないために自力で大砲をつくろうと試行錯誤した証だからだそう。

またそれは長州藩士の情熱の証でもあり、のちの明治維新をむかえた日本人が、世界に追いつくのだという情熱へと変化していく先駆けの証とも言える。

その長州藩が反射炉をつくろうとしたとき、じつは佐賀藩ではすでに反射炉建設に成功している。それは「ブラタモリ#230佐賀」でもあった佐賀藩の鍋島直正によって1850年に着工。2年後の1852年に日本初の反射炉が完成している。黒船来航の1年前だ。

そして黒船来航後、幕府の命をうけた江川英龍が、佐賀藩の技術協力を得て1854年、伊豆の韮山で着工。1857年に完成する。じつは完成までの3年のあいだに英龍は病死、息子の英敏が継いで完成となる。ついでながら、英龍はお台場の6つ(計画では11)の台場をつくった人物でもある。

話をもどすが、それだけ反射炉というのは当時の日本人にとっては建設が難しく、時間もかかるものだったようだ。長州藩はそれだけ難しい建設を、黒船来航の2年後の1855年に挑戦する。

ここで長州藩は幕府と同様に佐賀藩に技術協力を申し込むのだが、悲しいことに拒絶されるのだ。佐賀藩は幕府には協力するが、長州にはできないということか。これはなんだろ、佐賀藩独自の判断か、それとも幕府の圧力があったのか。ただ、反射炉のスケッチだけは許されたようだ。

どちらにしろ、このときすでに日本は反射炉の実用に成功していたにもかかわらず、長州藩はそのノウハウを得ることなく、スケッチをもとに見よう見まねで建設に取り組んだようだ。

そして翌年の1856年の一時期だけ、鉄の溶解がおこなわれたようだが、残念ながら大砲の製造まで至らず、その後は放ったらかしになったようだな。嗚呼哀しいかな……つまり失敗ということか……。

これら幕末の歴史に、戦国時代の毛利や維新後の近代史。また砂丘や低湿地という地盤。それをカバーするために敷き詰められた安山岩。その安山岩をうむ火山群。そして意外な展開での夏みかん。

萩はこれら日本の歴史がぎゅうぎゅうに詰まった地。いやはや、萩ってスゴいな。山口っておもしろいんだなッ。おっちゃん、山口に行きたくなったゾッ。行きたいッ行きたい行きたいッッッ。

……………………

ついでながら、タモリさんは本当は森田一義ではなく、森田義一になる予定だったそう。祖父が萩出身の総理大臣、田中義一を尊敬していたからだ。

ところが姓名判断で、上の「義」と下の「一」の画数の落差が大きいので、頭でっかちな子どもになるとあって、上と下をひっくり返して「一義」となったそうだ。

森田もひっくり返してタモリになったことで、タモリさんいわく「ひっくり返った人生なんです」と。

タモリさん雑学でした、チャンチャン。

「萩はなぜ世界遺産になった?」

2015年、世界遺産に登録

江戸時代の町並み → 年間240万人

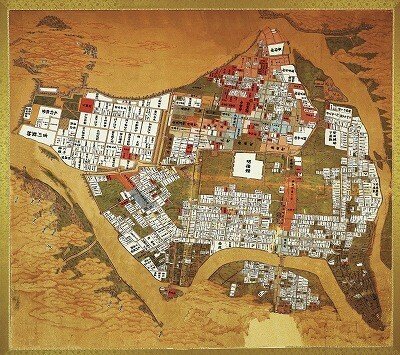

堀の内側にある上級家臣が住んだ場所、それに接した町人地が世界遺産

萩城下町は「明治日本の産業革命遺産」のひとつとして世界遺産に登録された

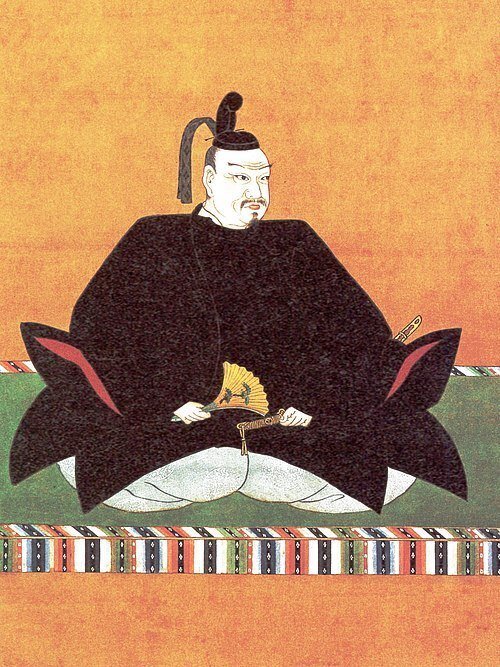

毛利輝元(1553〜1625)→ 戦国時代、中国地方を統一した毛利元就の孫。関ヶ原の戦いでは西軍の総大将となる

関ヶ原の戦いに敗れた輝元は広島を追われ、萩に一から城下町を建設

毛利37万石の萩

萩出身の総理大臣 → 伊藤博文、山県有朋、桂太郎、田中義一

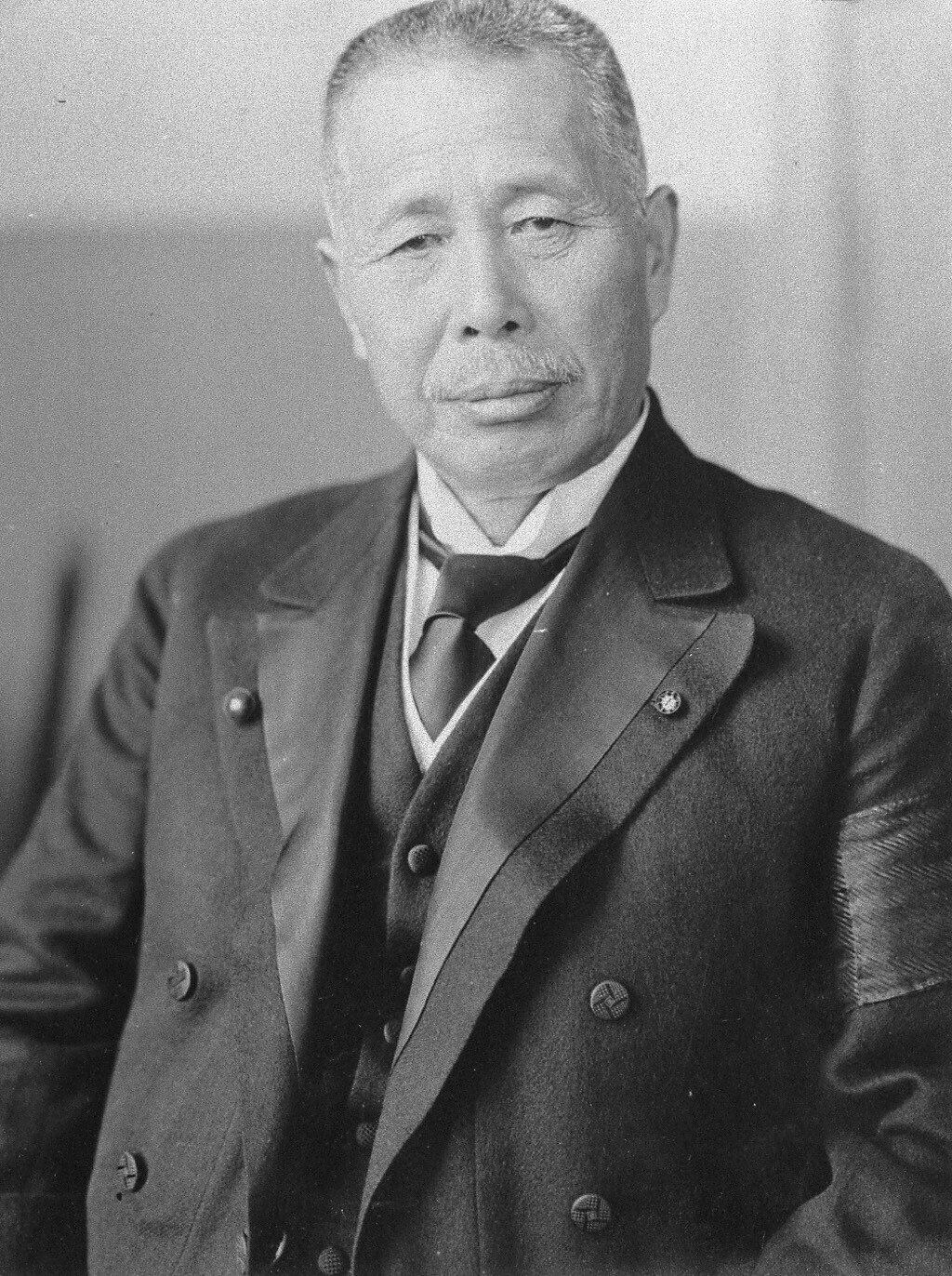

田中義一(1864〜1929)→ 萩の下級武士の家に生まれる。陸軍大臣などを経て第26代内閣総理大臣となる。

高杉晋作 → 幕末武士や庶民による軍隊「奇兵隊」を結成。長州藩を倒幕に導いた。

萩は三角州の上に土砂がたまっただけなので、地盤が弱く、町づくりに不向き

日本海からの強い風で砂が巻き上げられて固まり、大きな砂丘ができる

地盤が強い高地をえらんで城下町に

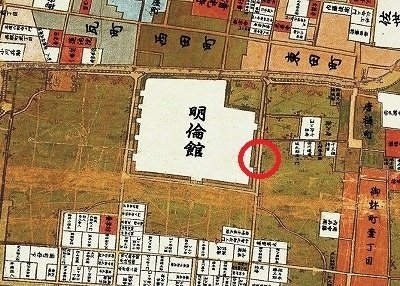

長州藩の藩校(全国5本指に入る大きな藩校 →

1万5000坪)

明倫館 → 城下にあった武士の子弟の学校。1849年に規模拡大して今の場所に移転

水練池 → 藩士たちが泳ぎの訓練をしていたプール

水が絶えたことがない → 周辺は低湿地

明治時代に入ると武家屋敷は取り壊されて、そこに公共施設が建つ

萩は明倫館の周辺に手つかずの広大な湿地があったため、そこに公共施設を建設 → 武家屋敷は取り壊されず、古い町並みが守られる

安山岩 → 溶岩が地上で冷えてできる岩石。硬く風化しにくいのが特徴

安山岩を建物の基礎につかうことによって地盤の悪さをカバー

萩の城下町の対岸 → 江戸時代の安山岩の石切り場

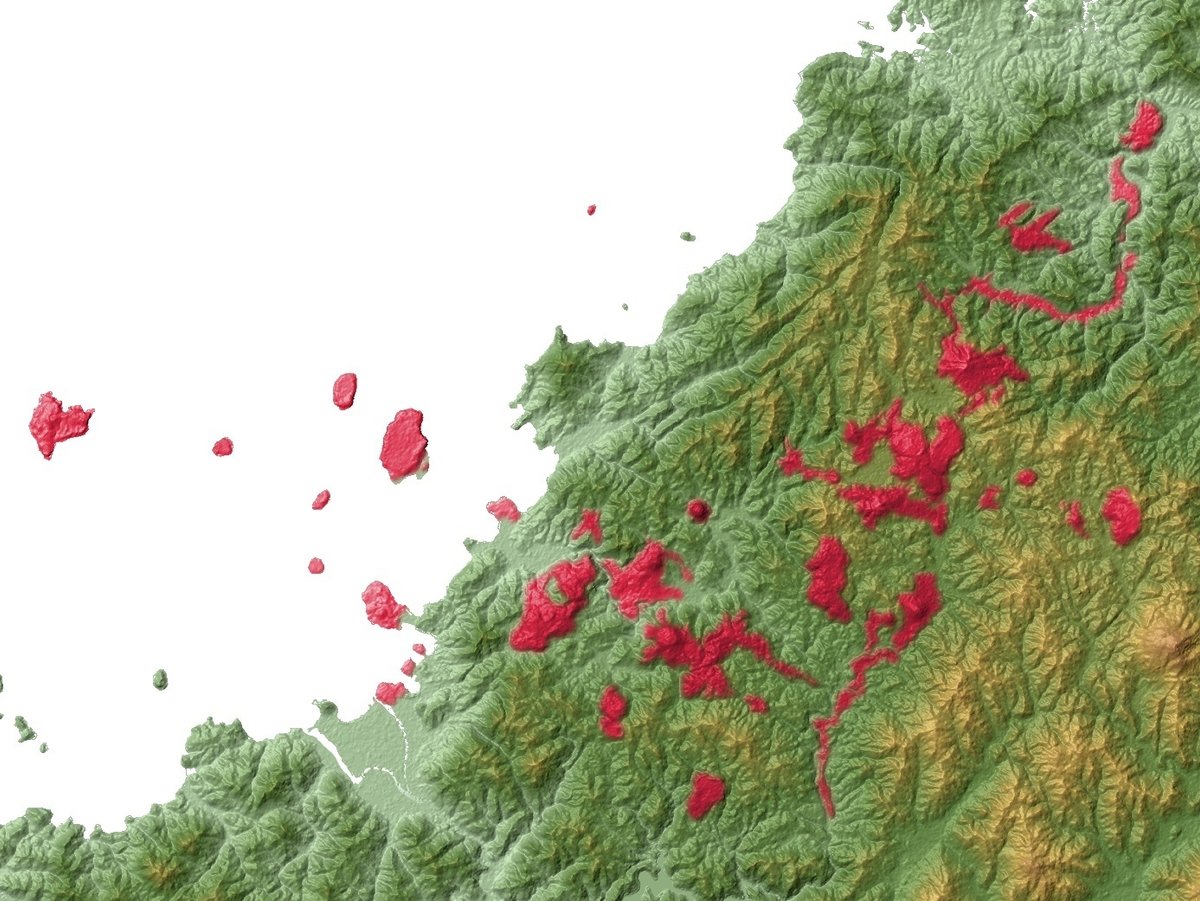

平らな島 → 火山

溶岩がやわらかくて火山が噴き出しても高く盛り上がらなくて水平に流れた

海だけでなく陸地にも火山群

簡単に大量の安山岩が手に入る

海底の溶岩は魚や貝(ウニ、アワビなど)の絶好のすみか → 長州藩の重要な収入源

萩反射炉 → 幕末に外国との戦いに備え、大砲の鋳造をめざす → 失敗

日本人がなんとか自力で大砲をつくりたい、鉄の大砲をつくりたいという試行錯誤の証拠として世界遺産

世界に追いつきたいという情熱が世界遺産に

江戸時代と今と町の区割りが変わっていない。屋敷の地割もそのまま、土塀などもそのまま残っている

明治維新後、萩に残った下級武士は職を失い困窮 → 薬味用に裁判していた夏みかんを果物として販売し収入を得る

生産額20億円にも上る主要産業に成長

屋敷の石垣を風よけとしてそのまま利用されたため、地割もそのまま残る → 夏みかんが世界遺産の町を守る