ブラタモリ日記その48 「黒部ダムスペシャル」 セレクション(2020.5.30)

今回のセレクションは「黒部ダムスペシャル」。2017年に放送された「黒部ダム #86」「黒部の奇跡 #87」の2回を1本にまとめて、2020年に総集編「黒部ダムスペシャル」として放送されたものの再放送だ。

冒頭からタモリさん、黒部ダムを妙に感慨深くかたる。そして黒部ダムにはくわしいと豪語するのだ。タモリさんはなぜそんなに黒部ダムを感慨深くかたるのか。それはどうやらNHK「プロジェクトX」の黒部ダムの回を観て、大きく心揺さぶられたようである。

ほぉ〜、それは気になるではないか。そこでボクはどんなものかと、その「プロジェクトX」の黒部ダムの回を観た。いや、なんだろ……ううう……いいおっさんが……画面にかじりついて号泣&号泣。涙ふいたティッシュをそこらじゅうに撒き散らしてしもたがな。

この黒部ダムの建設、ただのダム建設ではないのだ。画面に映しだされたのは、171人の殉職者をだしながらも戦後の日本復興のために命をかけて闘う日本人の姿であった。

「ブラタモリ」でタモリさんは関電トンネル(大町トンネル)の途中にある破砕帯という場所でバスから降りて(普通は降りれないらしい)、その区間である80mをわざわざ歩いた。それも一歩一歩かみしめながら。

最初にそれを観たときは、タモリさんがなぜそんなにかみしめながら歩くのかわからなかったが、今ならわかる。ボクもそこを歩いたらタモリさんと同じよ。敗戦から立ち上がろうとする不屈の精神、先人たちの魂に思いを馳せながら、一歩一歩かみしめて歩いてまうわ。しかも途中泣くかもしれん。……いや、うん、ちょっと言い過ぎたな。

ともあれ、この黒部ダムにはぜひとも行ってみたい。最初に「ブラタモリ」を観たときはそう強くは思わなかったのだが、そのあと「プロジェクトX」を観てその歴史を知ってしまった今、ここは日本人として一度は行かなきゃならん場所のように思えるのだ。

「黒部ダムはなぜ秘境につくられた?」

工期7年、作業員のべ1000万人、総工費513億円

一歩踏みはずしたら谷底へ真っ逆さまやで〜

関電トンネル(大町トンネル)→ 全長5.4km、もともとは資材を運ぶためのトンネル

破砕帯(はさいたい)→ 崩れやすいうえに大量の地下水が溢れだす

80mの破砕帯を突破するのに7ヵ月を要す → 1日平均約38cm(通常は1日約9m)

高さ186m(日本一)、横幅492m

黒部ダムから約10km離れたところに発電所

545mの落差に水を流して発電 → 333mの東京タワーがすっぽり入る高さ

上流が広く、下流が狭くなっているため、水をためやすい

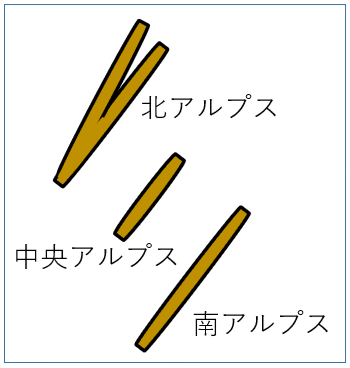

中央アルプスと南アルプスは1つの山脈

黒部峡谷のある北アルプスは、3000m級の山脈が2つ並ぶ → 立山と後立山(うしろたてやま)

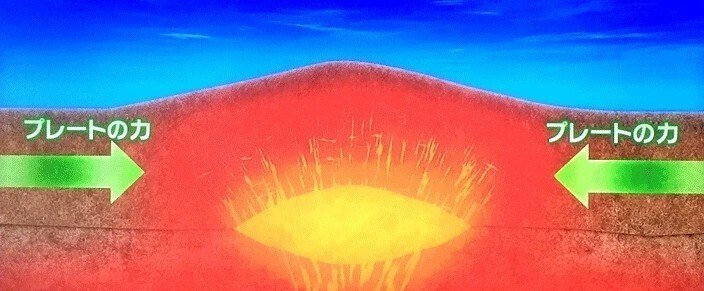

黒部峡谷周辺は2つのプレートが重なって、通常よりも多くのマグマが発生する珍しい場所

マグマが多いため地表が熱せられてやわらかくなる → プレートの力によって地表が盛り上がる → 割れ目ができる → 雨が侵食して2つの3000m級の山脈が誕生

立山連峰と後立山連峰のあいだに黒部峡谷 → 3000m級の高山に挟まれているため、広い水瓶と高い落差が得られる

ダムをアーチ型にすると、少ないコンクリートで強度が保てる

重力式コンクリートダム → コンクリートの質量を利用しダムの自重で水圧に耐えるのが特徴

アーチ式なのに両端が曲がっている → 谷があることによって力が受け止めきれない

ダムを前傾姿勢にすることによって力を下に逃がす

黒部ダムの基本設計はコンクリート量の少ないアーチ式

ダムの両端は現地の岩壁や地形に合わせて重力式を取り入れた

水はそのまま流すと下が侵食して穴があくため、霧状にして放水している