ブラタモリ日記その35 「絶景!絶品!利尻島 #248」 (2023.9.30)

今回のブラタモリは利尻島。利尻島と聞いて最初に考えるのは、利尻島ってどこよ? 地理にうといせいか見当がつかない。そして番組で地図が紹介されて初めて、あ、ここが利尻島なんだ、と認識する。たぶん北海道のかたちを紙に書いても、千島列島あたりは書けても、利尻島は書けないだろう。申し訳ないが、ボクにとってはそんな島だ。

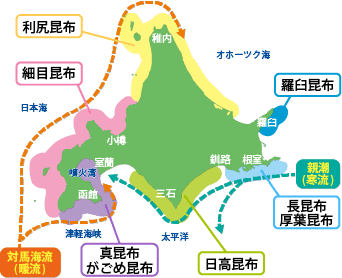

ところが、どうやらその利尻島でとれる利尻昆布は高級品として有名らしい。へぇ〜。洋の食材なら少しは知ってるが、和の食材となるとほんと無知なのだ。北海道北部でとれる昆布全般を利尻昆布と呼ぶようだが、なかでも利尻島でとれた昆布が最高級なのだそう。

その理由が利尻島の地質に関係しているという。利尻山の噴火がもたらした水を通しやすい地質によって、雨水が地中に染みこみ、そしてミネラルなどの栄養分をふくんだ状態で海底から湧き出るというのだ。そんな栄養分たっぷりの海で育つのが利尻昆布だ。

なるほど。高級とされるには理由があるんだな。そしてそんな高級昆布をエサとして食べて育ったウニも、これまた絶品だという。またこうした栄養豊富な海には、柱がたつくらいのたくさんのホッケが集まるそうだ。すべては火山噴火から始まった、まさに自然の奇跡なんだな。

また明治から昭和初期にかけてはニシンが大量にとれて、島の生活は非常にうるおったようだ。そのニシン漁によるうるおいを支えたのが北前船。出たよ、北前船。ここでも北前船が関わってるのか。

ニシンは食用、燃料、肥料の3つに加工されるという。ここからは番組ではなく自分で調べたのだが、これらの加工は日本の各地域の連携によってなされたというのだ。

加工に必要な大きな鉄鍋は、鉄鍋の産地である富山県高岡市の鉄鍋。その鉄鍋を作る材料は山陰地方のもの。またニシンを包むワラが北海道にはないので、新潟からワラを取り寄せ。こうして加工されたニシンは全国へと運ばれる。

これらすべての物流を支えたのが北前船だという。自分たちの地域にないものは北前船を利用して仕入れ、新たな製品として加工して、また北前船を利用して全国へと流通するという、当時の日本はまさに北前船さまさまなんだな。北の小さな離島ですら豊かな島へと変貌させてしまうのだ。

今回もたいへん勉強になりました。ありがとうございました。利尻昆布でつくったお吸い物とか、めっちゃ美味しいんだろうなぁ。

「絶景!絶品!利尻島はどうできた?」

利尻山 標高 1721m

島の周囲 およそ60km

ペシ岬 → 溶岩ドーム → 粘り気の強い溶岩がほとんど流れずに盛り上がった地形

0期生 → 手前の平らな地形(古利尻島)

1期生 → 真ん中の2つの小山(ポン山・溶岩ドーム)

2期生 → 奥の利尻山

古利尻島(0期生)→ 10万年前に溶岩ドーム(1期生)→ 3〜4万年前に噴火を繰りかえして利尻山(2期生)

主に水深1〜10mほどの浅い海で育つ

毎年7〜9月に天然の昆布漁かおこなわれる

北海道北部でとれる昆布を利尻昆布

なかでも利尻島でとれるのは高級品とされる

50以上の水の流れない枯れ川がある

利尻山の噴出物が堆積した、水を通しやすい地層 → 雨水が川を流れずに地中に染みこむ

水を通しにくい古利尻島(0期生)にたっし、海底から湧き出る(海底湧水)→ 1日4万トン以上湧き出る

ミネラル分などの栄養を海にもたらす

海底湧水によってホッケ柱

利尻昆布を食べるウニが絶品

ニシン 年間10万トン以上(大正時代)

袋澗(ふくろま)→ 大量にとれたニシンの一時的な保存場所

食料、燃料、肥料と、捨てるところがない絶品 → 莫大な利益をもたらす

鬼脇村 → 明治前半の人口100人あまり → ニシン漁が盛んな昭和20年代の人口5000人以上 → 移住者の島

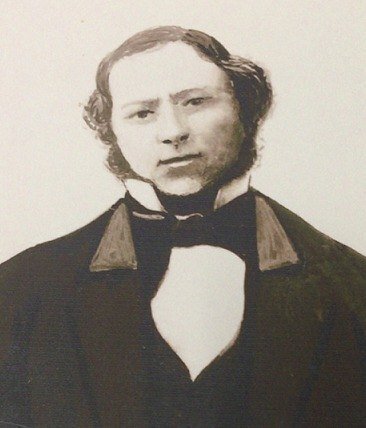

ラナルド・マクドナルド → 黒船来航の5年前(1848)に利尻島に

利尻島を目印にして上陸、長崎へ → 森山栄之助に英語を教える → ペリーとの交渉での通訳