ブラタモリ日記その17 「法隆寺 #161」 (2020.4.11放送)

高校の時の修学旅行が京都・奈良だった。奈良の大仏のある東大寺へ行ったのは覚えているが、法隆寺へ行ったかどうかはまったく覚えてない。行ったような気もするし、行ってないような気もする。

その法隆寺。なんと世界最古の木造建築だという。いやこれはもしかすると学生時代に習っているかもしれない。しかし残念ながら、まったく覚えてないのだ。いま初めて知ったような感覚。

これまではドラマや小説の影響で、戦国時代や幕末ばかりみてきた。ところがブラタモリをみるようになってから、古墳〜飛鳥〜平安〜鎌倉〜室町、このあたりの時代にとても興味が湧いてきた。ブラタモリはボクの知的好奇心を刺激してくれる、本当におもしろい番組なんだなッ。

「なぜ法隆寺は1400年愛され続けるのか?」

飛鳥時代 607年に創建される

世界最古の木造建築

法隆寺は日本で最初に世界文化遺産に登録されたお寺(1993年)

聖徳太子(574〜622)→ 飛鳥時代の皇族・摂政(せっしょう)、名は廐戸皇子(うまやどのみこ)→ 没後に聖徳太子とよばれる → 仏教を国の中心に置く、遣隋使など外交に尽力(607年)

西院伽藍(せいいんがらん)と東院伽藍(とういんがらん)

(ほうりゅうじこんどうしゃかさんぞんぞう)

金堂 釈迦三尊像(飛鳥時代)

飛鳥時代の特徴

・仏様の格好が三角形

・ヒダが左右対称

・アルカイックスマイル → 唇の両端が少し上向きで微笑をうかべたような表情

仏像13体のうち10体が国宝

(ほうりゅうじしてんのうりゅうぞう)

飛鳥時代の四天王立像は鬼が踏みつけられていない

釈迦三尊像のウラ → 光背銘文(釈迦三尊像がつくられた由来)→ 釈迦三尊像は聖徳太子の等身大につくられている(175cm前後)→ 聖徳太子の像でもある

今の五重塔や金堂は再建されたもの → よって今の法隆寺に聖徳太子をまつっても不思議ではない

最初の法隆寺 → 若草伽藍(わかくさがらん)

斑鳩宮(いかるがのみや)→ 聖徳太子の住まい

法隆寺創建から63年後の670年、火災で焼失

聖徳太子の建てた法隆寺と再建された法隆寺、1400年の歴史の中で2つの法隆寺の存在がある

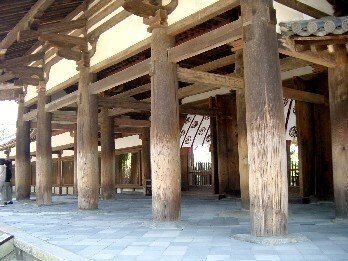

再建された法隆寺は1300年 → 現存する世界最古の木造建築(ヒノキ)

エンタシス → 古代建築にみられる上にいくほど細くなる柱の形状

中門の柱は上も細いが下も細い → 下から1/3くらいの高さのところが最も太い

埋め木 → 木材の傷んだ部分を他の木材で埋める修理法

廻廊(かいろう)→ 飛鳥時代のハリは少し湾曲、江戸時代につくり直されたハリは真っ直ぐ

金堂の四隅に支柱 → 金堂が建ってすぐに支柱が入った → 江戸時代につくり直した時に龍をまきつける

再建された法隆寺は聖徳太子を象徴

西院伽藍は高い場所 → 地盤が強い丘陵の尾根を削る

大和川を舟で飛鳥へ向かう時、斑鳩(いかるが)は必ず通る場所 → 斑鳩は交通や物資の中継地点の役目

交通の要衛だった斑鳩に法隆寺を建てる → 法隆寺を建てた翌年、随から使者がやってきて大和川を上り飛鳥の都へ

法隆寺は国際的に認められるシンボル