ブラタモリ日記その38 「関門海峡・下関 #108」 セレクション(2018.7.14)

今回のセレクションは下関。本回でもっとも驚いたのは、下関と門司はもともとひとつの山だったということ。なぁ〜〜にぃいッ。ということは、本州と九州は繋がっていて、しかもひとつの山だったってこと?つまり凸が凹に?そして凹のへこみに海水が流れてきて関門海峡になったというのか。

凸が更地になったとかではなく、さらにくぼんで凹になったというのが驚く。そのメカニズムの重要なポイントとなるのがホルンフェルスだ。下関のホルンフェルスはもともとは泥岩。その泥岩がマグマの熱で硬くなってホルンフェルスができる。いっぽうでマグマは冷えて花崗岩に。つまり花崗岩を覆うようにホルンフェルスができるというのだ。

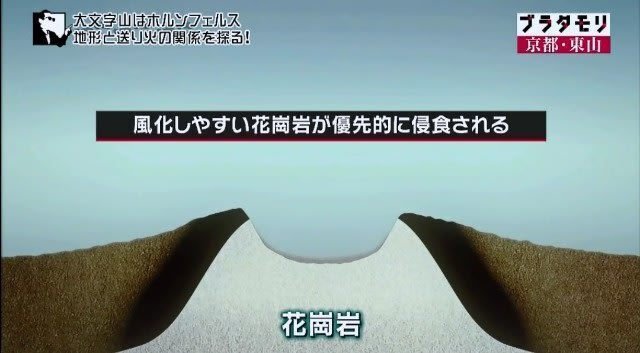

月日がたち、侵食によって硬いホルンフェルスが破れて、中の花崗岩が顔を出す。風化しやすい花崗岩はさらに侵食して両側のホルンフェルスが山となる。それが下関の火の山と、門司の古城山・風師山だというのだ。まあ、文章で説明しても非常にわかりにくいので、図を入れておく。

京都東山の比叡山と大文字山も同じ原理でできた山で、その回のブラタモリの画像も入れておく。

そして花崗岩の凹部に海水が流れて関門海峡となったというのだ。なるほどッ。途方もない年月をかけた地形の変化によって関門海峡というものができたのだ。う〜ん……悠久の歴史を感じずにはおれんなぁ。

また、今回のセレクションの「関門海峡・下関」は前編で、どうやら「関門海峡・門司」という後編があるらしい。ところが残念ながら後編は放送されないようだ。うぅ〜〜、もっと早くブラタモリのおもしろさに気づいて、もっと以前から観ていたらと思うと、無念じゃ……。

「関門海峡はなぜ “ 関門 ”?」

1日500隻の船が通る

幅が狭いところで700m

関門海峡1つ目の関門∶狭さ

関門海峡2つ目の関門∶潮の流れる速さ

関門海峡3つ目の関門∶浅さ

導灯 → 2つの灯が重なるように進む

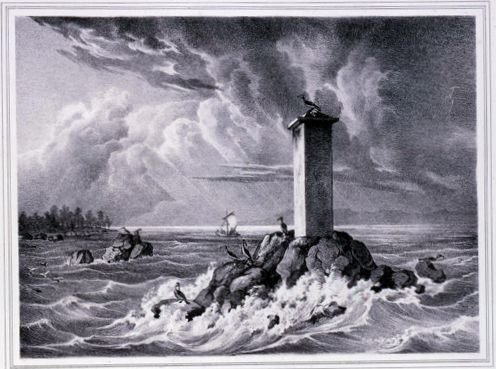

ドイツ人医師シーボルトが長崎・出島から江戸に向かう際に描かれた「死の瀬」のようす

明治からずっと浚渫(しゅんせつ)が続けられている

豊臣秀吉も座礁

露頭 → 岩石や地層が地表に露出している部分

もともとは泥岩

ホルンフェルス → 地下にマグマの熱が影響を受けて硬く変化(変成)した岩

関門海峡はもともとはひとつの山が削られた地形

両山(火の山と古城山)をつくっている地質は硬いホルンフェルス

冷えたマグマは花崗岩に → 真砂化(まさか)

真砂(まさ)→ 花崗岩が風化して砂状になったもの

削られて細くなったところに海水が流れてきる → 幅が狭くて細長い海峡

花崗岩は風化して真砂になって関門海峡の方に流れる → 海底に積もって浅くなる → 大きな船が通れなくなるので浚渫(しゅんせつ)

明治21(1888)年、伊藤博文はフグの取り扱いを山口県にかぎって許可

亀山八幡宮 → 関門海峡の鎮守的存在の神社

関所 → 関門海峡にくる船をチェック

北前船の西廻り航路 → 東廻り航路よりも潮の流れが穏やかなため、多くの船が下関に立ち寄る

倉庫業などで大きく発展

開国によって海外の船も来航