ブラタモリ日記その41「美の極み 錦帯橋 #252」 (2023.10.28)

今回のブラタモリは山口県岩国市にある日本三名橋のひとつ、錦帯橋。いや、これはすばらしいッ。アーチ状の形もさることながら、橋のウラ側の木組みがなんともいえん。

ボクは「等間隔の整列」が大好きなのだ。それは前職のケーキ屋の影響で好きになったのか、それとももともと「等間隔の整列」に惹かれる性質なのかわからんが、とにかくケーキの飾りのイチゴが等間隔で並んでるときの高揚感と同じくらい、錦帯橋のウラ側には興奮を覚える。見よッ、この美しさをッッ。

オゥッ、ズィスイズ、ビューテフォーッ、ビューテフォーッ、ビューテフォーーッッ。いや〜、これだけでも一見の価値あるわぁ〜。しかもこれが平らではなくアーチになってるのがすばらしいッ。錦帯橋を歩いて渡るのもいいけど、この橋のウラ側をぜひ見たい。

そんな錦帯橋。江戸時代の1673年、吉川広嘉によって現在の橋の原型となる木造橋が架けられるのだが、すぐに洪水で流される。そして改良を加えた翌年の1674年に再度、錦帯橋は架けられたという。

それから長い間、定期的に掛け替えや補修を繰り返すことによって橋は流されてることなく保ち続けたのだが、残念ながら1950(昭和25)年9月、台風によって流失。

原因は太平洋戦争によって橋の補修がおろそかになったことや、戦争中の燃料不足による森林伐採、岩国基地拡張による砂利採取などだそう。これも戦争による文化財破壊といえるのではなかろうか。

それでもだよ。それでも276年という長い間、錦帯橋は威容を保ち続けたのだ。すばらしいではないか。先人の職人さんの知恵と努力のたまものだよ。

そして現在の錦帯橋も、江戸時代につくられた木組みの構造をそのまんま引き継がれているという。そして定期的に掛け替えをすることによって、職人さんの技術が伝承していくのだとか。

ところが、番組でも職人さんが嘆いていたが、大工のなり手がなかなかいないらしい。このままでは技術の伝承が難しいというのだ。うぅぅ……ワイ、大工未経験だから無理や………でもケーキならつくれるで。役に立たんか……。

「錦帯橋にはなぜ世界唯一の美しさがある?」

年間60万人の観光客、国の名勝

江戸時代前期の1673年に創建、今年で350年

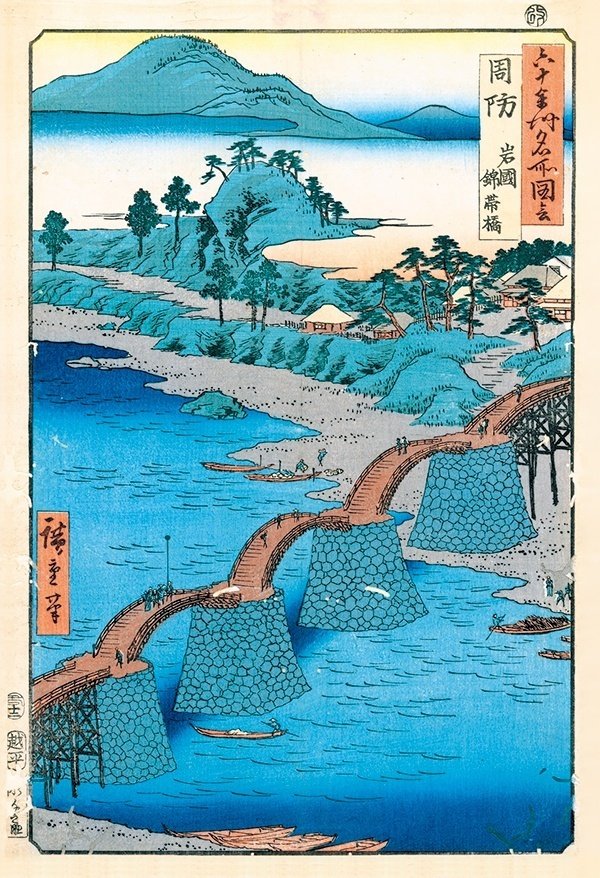

葛飾北斎

歌川広重

歌川広重、葛飾北斎が描くほど有名、江戸時代からの観光スポット

錦帯橋をすぐ渡れる場所に武家屋敷 → 錦帯橋を渡って城へ行く(通勤ルート)

瀬戸内海まで一望できる

岩国城 → 昭和37年に再建するときに、山の下から見えやすい今の場所に建てる

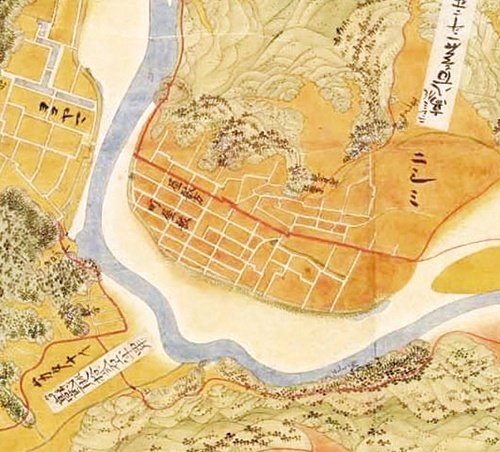

山のふもとには平地がないため、橋の向こう側に町を広げた

山と川に囲まれていて、山陽道が目視で確認できる → 防御拠点に適している

吉川広家 → 毛利家と血縁関係にある。初代岩国領主。

1608年、江戸時代に入ってから山城を築く

関ヶ原の戦いのあと、岩国のとなりの安芸(広島)に福島正則が入る

山城を築いたのは、吉川広家(西軍)と福島正則(東軍)の微妙な関係があった

1615年、一国一城令で吉川家は毛利家の陪臣だったため、岩国城は取り壊される

吉川家屋敷と役所はそのまま → 川で分断された城下町

錦川によって分断された城下町を繋ぐため、早くから橋が架けられていたが、65年の間に何度も洪水で流されてる

雨が降ると川幅が狭いため、水量が一気に上昇

3代目岩国領主、吉川広嘉(ひろよし)が今の錦帯橋をつくる

洪水に流されない頑丈な橋

橋脚が船のへさきの形をしているため、川の水圧を逃がす

橋脚を少なくすることによって、水圧を最小限に

南京玉すだれに似た構造

60トンの土のうをのせても、沈んだのはわずか2.7cm → おどろくほどの強度

350年前から木組みの構造は変わっていない