ブラタモリ日記その54 「桜島 #211」 セレクション(2022.8.20)

今回のセレクションは桜島。新潟には火山はあるにはあるようだが、噴火の話などほとんど聞かない。だから番組冒頭で専門家さんが、桜島の噴火は年間何回くらいあると思うかという問いに、ボクはふつうに年に1〜2回くらいかな?? と考えた。

ところが、なんとなんとッッ、多いときで年に996回(2011年)だという。な、な、なにぃ〜〜〜ッッ、マジかッッ、きゅ、きゅうひゃくきゅうじゅうろっかいかよッ。1日2〜3回ペース。もう毎日噴火じゃないか、毎日ッ。いやはや年に1〜2回なんて思った自分がはずかしい……。

鹿児島ではこれくらいの噴火は珍しくもなんともない、ふつうの日常だってことなのか。すっげえ〜。ボクなんかこんな噴火みたら大慌てよッ。まず動画撮りまくって、そしてダッシュで逃げる。火山灰降ってきたら傘さしたほうがいいんかなぁ、などよくわからん心配してしまうわ。

いやそれにしてもスゴいところだな。そんな桜島に3500人の人びとが住んでいるのだ。また目と鼻の先には人口60万人の鹿児島市街もある。われわれ雪国の者が雪を見てもなんとも思わないように、鹿児島の人びとは噴火を見てもなんとも思わないんだろうな、きっと。

その火山灰だが、どうやら昔の噴火は火山灰を伴わない噴火だったようだ。今のように火山灰が降るようになったのは1955年以降。つまり戦後からである。

火山灰が降る現象は、桜島の噴火の長い歴史のなかではごくごく最近のことなんだな。そして現在、活発な活動期なのだそうだ。そんな活発に噴火する火山の近くに人びとが生活しているというのは、世界でもめずらしいらしい。

そこで市街地の鹿児島市と、桜島の人口推移をかるく調べてみた。戦後の鹿児島市は経済成長もあってか、どんどん増えている。いっぽう桜島は1947年をピークに人口はどんどん減っている。1946年の昭和噴火以降なんだな。

それからどんどん減少している

桜島の人口減少は鹿児島市の発展が大きいのだろうけど、他方で桜島の火山活動の活発化と火山灰の降灰もあるかもしれない。ま、部外者の憶測にすぎないけどね。とにかく、まいにち噴火、いつでも噴火、ふつうに噴火してる桜島にはおどろくばかりである。

「世界有数の活火山になぜ暮らす?」

2011年に噴火回数が年996回を記録(1日2〜3回ペース)

人口3500人

60万人の都市、鹿児島市からフェリーでわずか15分

桜島には縄文時代から人が住んでいる

多いときで人口2万人くらい

克灰袋(こくはいぶくろ)→ 灰専用の黄色い袋、灰ステーションに捨てる

退避壕(たいひごう)→ 火山弾から退避、島に32ヵ所ある

火口から2km以内は立入禁止

桜島の錦江湾(きんこうわん)にはイルカが住み着いている

桜島大根 → 世界一大きい大根

桜島小みかん → 世界一小さいみかん

1603年、関ヶ原の戦いから3年後に小みかんが徳川家康に贈られる → みかんは相当貴重なものだった

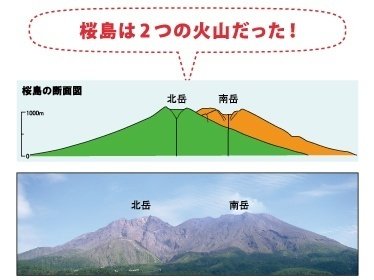

北岳は太くて深い溝、南岳は細くて浅い観

桜島は時代のちがう2つの山からできている

初めに生まれたのは北岳 → およそ5000年前に火山活動を終える

別の場所で噴火が始まり南岳ができる → 現在噴火しているのは南岳

新しい溶岩が流れない北岳は長いあいだ雨風にさらされて山腹が大きく削られる

北岳はなだらかな斜面が広がっている → 扇状地

日当たりのいい斜面、水はけのいい土壌、温暖な気候がみかんの栽培に適している

西南戦争 → 1877(明治10)年、西郷隆盛ひきいる薩摩の軍勢と政府との戦い

新しいお墓には屋根、西南戦争の時代のお墓には屋根がない → むかしは灰があまり降らなかった

桜島が日常的に火山灰を伴う噴火をするようになったのは1955年以降

みかんも江戸時代は灰が降らなかったから被害はない → 豊かな農業が栄えた

現在はハウス栽培が中心

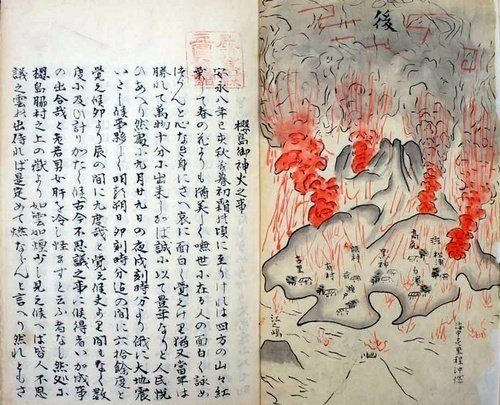

太平宝字噴火(764〜766)

文明噴火(1471〜1476)

安永噴火(1779〜1782)

大正噴火(1914〜1915)

昭和噴火(1946)

現在の山頂噴火(1955〜現在)

江戸時代の大噴火、安永噴火(1779〜1782)

海岸に豊富な温泉 → 湯治客が訪れる、桜島の名所

北岳側には温泉がない、活発に活動している南岳の影響

桜島大観橋の海岸では、江戸時代、大正、昭和の3つの時代の溶岩が見れる

新しい溶岩(大正、昭和)は松しか生えてないやせた土地、江戸時代の溶岩は植物がたくさん

大正大噴火 → 1914(大正3)年、20世紀以降、国内で起きた最大の噴火

火山灰はカムチャッカ半島まで到達

大正大噴火の溶岩で島でなくなった。大隅半島と陸続きに。

大正大噴火をきっかけに桜島フェリーができた → 開業当時は西桜島村による村営船

大正大噴火が大隅半島と鹿児島市の距離をぐっと近くした

桜島フェリー → 年間乗客520万人

黒神埋没鳥居(くろかみまいぼつとりい)→ 大正大噴火の火山灰で埋まった鳥居

高さ3mの鳥居が埋まる

58人の死者、行方不明者をだした大噴火

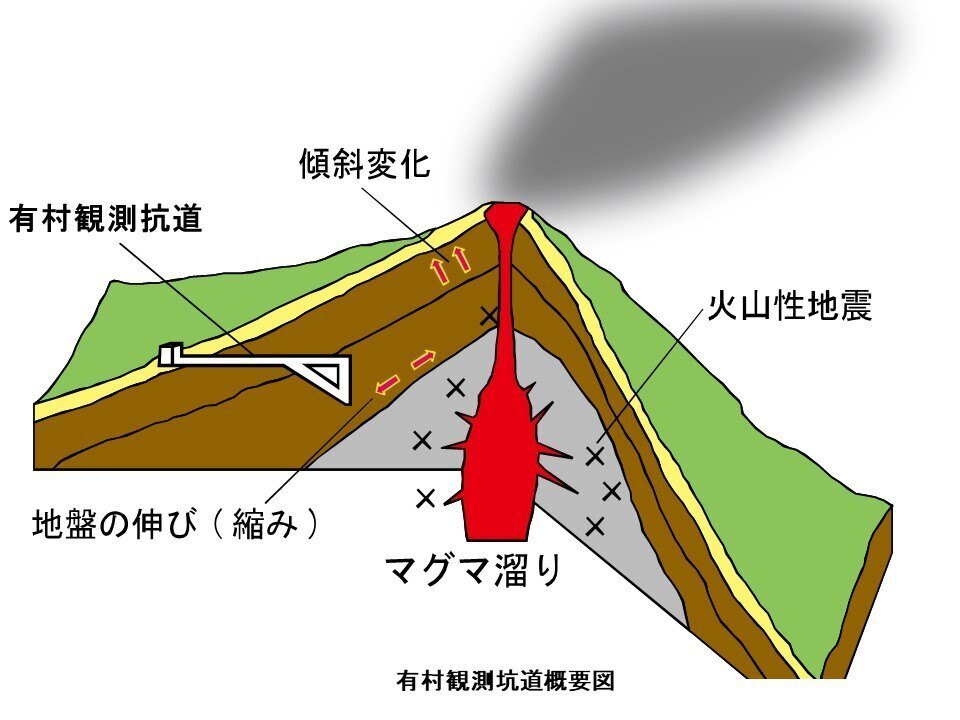

観測坑道 → トンネルの先は火山の中 → マグマの動きをとらえることで大規模噴火を予測する

トンネルは270m

観測機器は桜島に3ヵ所 → 世界でも3ヵ所に観測坑道があるのは桜島だけ

マグマが近づくと山体がわずかに膨らむ → どれだけ膨らんだかを計測

1/1000ミリが1ミクロン、1ミクロンの1/1000がナノ

ナノの単位まで計測 → 100万分の1ミリ

爆発的噴火の90%は前兆現象をつかまえることができる → 世界最高レベルの観測体制