わし流 にいがたブラタモリの旅 その3 「亀田砂丘の遺跡 〜弥生時代編〜」

弥生時代の亀田砂丘の遺跡は縄文時代と同様に、砂丘に沿って発掘されている。また、海岸線は縄文時代とくらべると、ずいぶんと沖合へ引いて現在の海岸線に近くなる。平地が広がったのだ。

とはいえ、亀田砂丘の周りの平地をよく見ると、広がっているのは人の居住に適さない湿原だ。どうやら地図だけで想像するに、まだまだ暮らしの中心は砂丘の上のようである。

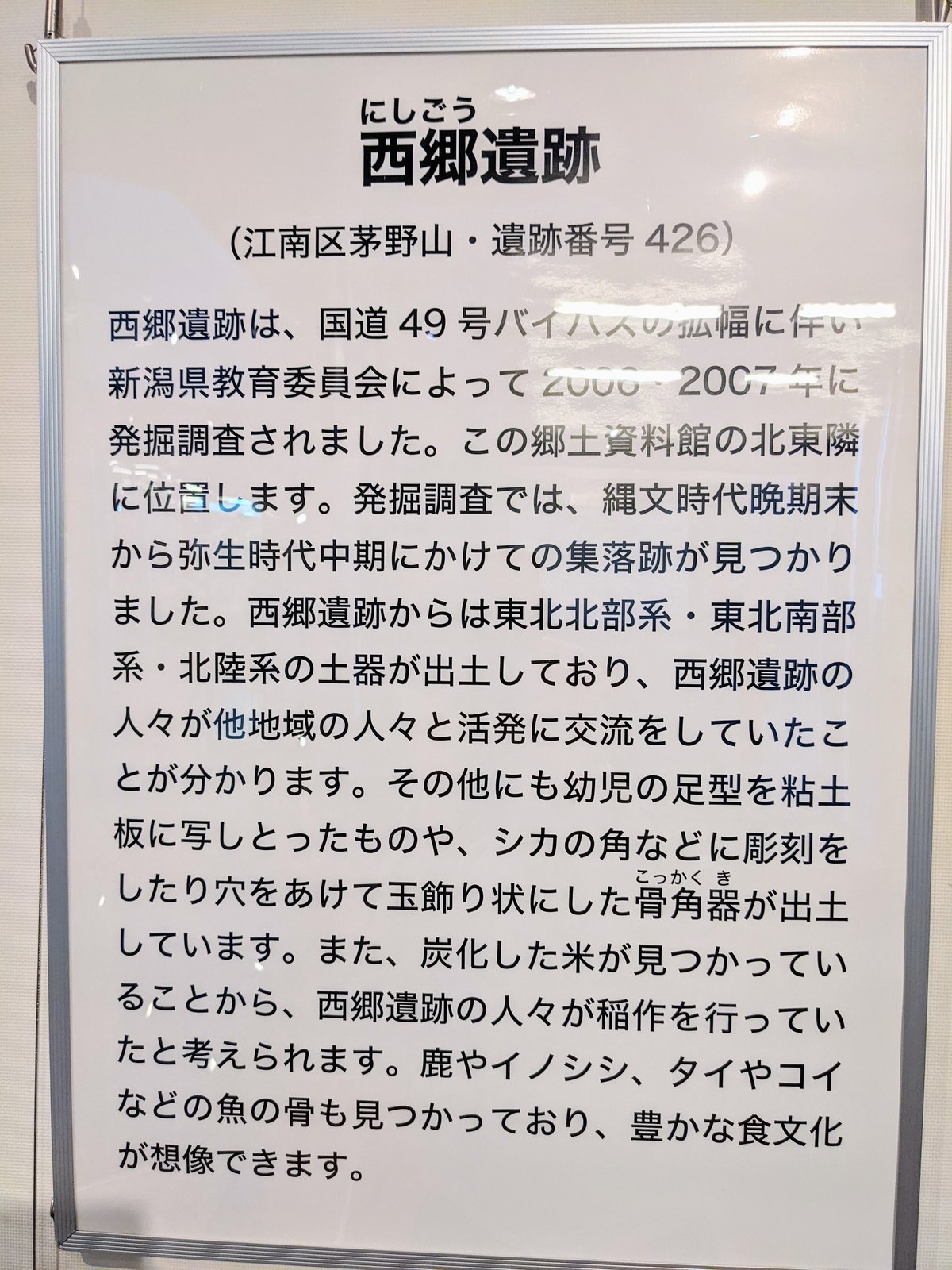

弥生時代の遺跡のなかでも代表的なのが西郷遺跡。うっかり、さいごう遺跡と読んでしまいそうだが、にしごう遺跡と読む。アスパークの北東付近、49号線沿いで見つかった遺跡である。

この西郷遺跡からはなんと炭化した米が見つかっているという。そう、つまりここで稲作が行われていたのだ。

この西郷遺跡の場所は現在でも田んぼが一面に広がっている。ということは、いつも見るあの田んぼは、2000年も前からずうぅっと田んぼなんだな。

2000年だぞ、2000年。田んぼ歴2000年だぞ。ワシの菓子歴30年なんつぁ鼻クソみたいなもんだな……。スゴいぞ亀田ッ。ロマンだよ亀田ッッ。

「亀田はロマンだッ✨」

…………………………………………………

弥生時代になると稲作が始まるので、それに関する遺跡も多数発掘されるようになるんだな。

弥生時代の遺跡の発掘地点。弥生時代も縄文時代と同様に、亀田砂丘の上が生活の中心だったことがうかがえる

海岸線が沖合に引いて平地が広がる。しかしその平地は人の居住には適さない湿原となってるため、まだまだ暮らしの中心は砂丘の上なんだな。

西郷遺跡(にしごういせき)。ここからは弥生人の幼児の足型や骨角器、そして炭化した米も発掘されたという。稲作が始まったことによって、人びとは完全定住していくんだな。

西郷遺跡はアスパークの北東、49号線沿い。ここには現在も田んぼが広がっている。おそらく……おそらくよ、あの田んぼの下にはまだまだ地中に眠っている遺跡がたくさんあるんだろうな。

山ン家遺跡(やまんちいせき)。ここ、この前ブラブラ歩いたわ。砂丘の痕跡がいちばんわかりやすい場所であった。

この名称、山ン家(やまんち)って、なに、山本さんとか山田さんの家から発掘されたってこと??

んなわけあるかいッ

これはスゴいッッ。山ン家遺跡から発掘されたもので、井戸の枠らしい。よく残っていたな。木なのにどうして腐らんかったんだろ? いやはや、それにしても、ワシもこれくらいのもん発掘してみたいのう。

……………………………

(注釈)後日、遺跡の講座で専門家さんに、なぜ木は腐らないのか訊いてみた。すると地中の水によってバクテリアが必要とする酸素が遮断されて、木が腐らずに残るという。

ブラタモリで「酸素に触れずに水に浸かっていると腐らない」とあったが、ワシは水中にあると腐らないで、それ以外だと腐ると思っていた。

ところが専門家さんの言うには、乾燥した土では酸素が通っていくので腐りやすくなるが、泥や粘土といった水分を含んだ土の中ならば酸素が遮断されて腐らないという。

なるほどッ。