ブラタモリ日記その53 「奈良・正倉院 #262」 (2024.3.2)

今回のブラタモリは奈良の正倉院。番組冒頭でいきなりタモリさんからショッキングな言葉が……。正倉院の校倉造りは、湿度が高くなると木と木の間がギュッと閉まって湿気を遮断し、乾燥するとスッと開いて風通しが良くなる。

……と、子どものころ教わった。ところがなんとッ、それら全部ウソだというのだ。タモリさんもそれを聞いたときはビックリしたというが、ボクもビックリッ。

学校でそう教わったのか、それともなにかの本で読んだのかは覚えてないが、しかし正倉院のその仕組みは覚えている。それがぜんぶウソなんかいなーッ、衝撃。

「イイクニ(1192)作ろう鎌倉幕府」が今や否定されたり、聖徳太子は実は……だったり、そして正倉院の壁の仕組みはウソ。ひぃ〜ッ、歴史も教育も時代がすすむにつれて変わるんだな。

では、なぜ1300年もの長い間、宝物を保存することができたのか。それはまず建物に、厚みのあるヒノキの木を大量につかっているため、調湿性能が非常に優れていたこと。湿度が高いと木が湿気を吸収し、逆に低くなると湿気を放出するのである。高床式というのも湿気をのがす工夫だ。

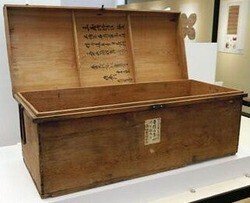

また建物内では、さらに宝物をスギの箱に入れていたという。つまり木材の倉と木材の箱の二重の木で納められていたことによって、温度と湿気がほぼ一定に保たれたそうだ。

その箱のなかには徳川家康が寄進したものもあるという。ネット記事によると1603年に32個を寄進したようだ。へぇ~、家康ってこのような文化財を大切に保存することを考える人だったんだな。

そしてもうひとつ保存で気をつけなければならないのが火災。1254年(鎌倉時代)に一度、落雷によって火災が発生したらしい。しかし当時の人びとの迅速な消火活動と宝物の救出によって焼失はまぬがれたという。

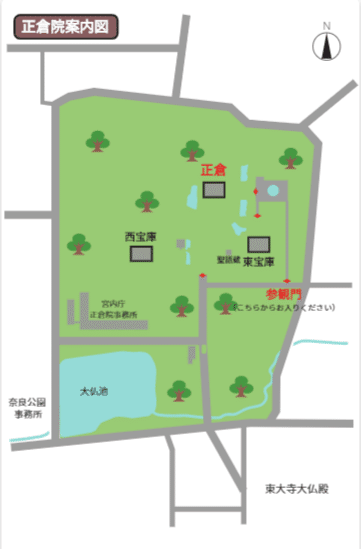

そのときの消火活動で重要だったのが池の存在だ。正倉院の敷地には山から流れる地下水脈があったため、倉の周りにいくつもの池や井戸を作ったのだという。

おおお、これ、一番最初にここに池や井戸を作ろうと提案した人のおかげで、9000点にもおよぶ貴重な宝物が守られたのだ。神社やお寺が火災で焼失する例なんていくらでもあるなかで、先ざきの災難を見通して(なのか、たまたまなのか)の提案には本当に頭がさがる。

また、その宝物のなかには、大河ドラマ「麒麟がくる」でその存在を初めて知った蘭奢待(らんじゃたい)もある。そっかぁ〜、あの蘭奢待は正倉院で保存されてたのかぁ。

染谷将太さん演じた、どことなく不気味で鬼畜めいたあの信長。本来ならまだまだ蘭奢待を切り取れる身分ではないにもかかわらず、おのれの欲望のままに朝廷を脅して強引に切り取ったシーンがよみがえってくる。

見よッ、この恍惚とした表情を(笑)

それほどまでに信長を魅了した蘭奢待。うん、これはぜひ一度見てみたいッ。そう思って、蘭奢待ってふつうに見学できるものなのか調べてみた。……が、残念なことに一般公開はされてないんだな。うう……残念ッッ。

しかし絶対に見れないものでもないらしい。毎年開かれる正倉院展や他展覧会でも、何年かに一度は公開されるようだ。もし次に公開される機会がきたら見逃せないな、こりゃ。

いやはや、こうしてみると、1300年前の宝物が現代まで残されたのは、これを奇跡といえばいいのか、それとも必然といえばいいのかボクにはわからない。しかしその宝物をつぎの時代へしっかり残していくのだという人びとの想いが、古代から現代まで脈みゃくと受け継がれているのを、番組を観てるとひしひしと伝わってくるんだな、うん。

ところで今回の放送でよくつかわれたワード、「宝物」。「たからもの」と呼びそうだが、番組では「ほうもつ」と呼んでいた。なるほど、「ほうもつ」かぁ〜。

調べてみると明確な区別はないようだが、しかし正倉院にあった宝物は「ほうもつ」と呼ぶのだそう。たしかに「たからもの」だと軽い印象だが、「ほうもつ」となると、どこかおごそかな雰囲気がただよってくる。ボキャブラリーの乏しいボクには、こんなところも勉強になるんだな。

「なぜ1300年もお宝を守れた?」

(東大寺大仏殿の左上)

1300年、宝物が納められてきた場所

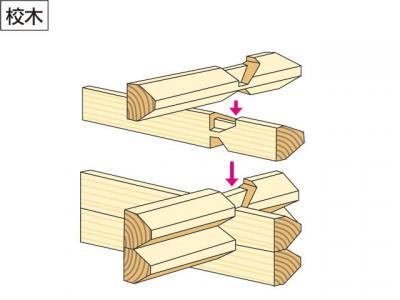

校倉造り(あぜくらづくり) → 柱を用いずに、断面が台形や3角形の木材を井桁に積み上げて壁にしたもの

「湿気が多くなると、木が膨張して木と木の隙間が無くなり湿った空気を遮断し、湿気が少なくなると木が縮み隙間ができて風が通り、室内の湿度を一定に保つ」と、かつてはされていたが現在では誤りとされる

【オモテ】

【ウラ】

螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)→ 奈良時代に中国から伝わる

五弦の琵琶は螺鈿紫檀五弦琵琶が世界で唯一

紫檀(したん)という非常に重い木(3㎏)を使っている

夜光貝を用いた螺鈿細工(らでんざいく)

背面に螺鈿細工で装飾した鏡

紅色に染めた象牙を削って模様を描いたものさし

聖武天皇が儀式で履いたと伝わる靴

聖武天皇(701〜756年)→ 奈良の都を開き、東大寺の大仏をつくった

聖武天皇が実際に使ったものを集めたことが始まり

聖武天皇が亡くなったとき、妻の光明皇后が夫の愛用した品を大仏に捧げる → その品を納めた倉が正倉院

正倉院に納められている宝物はひとつも国宝に指定されていない → 宮内庁が管理しているため

世界的に見ても古代1300年前のものが地上で残されたというのは非常に稀有な例

正倉院展 → 来場者10万人以上

木はヒノキで奈良時代のものがほぼそのまま → 紫外線などで炭化して黒くなった。出来た当時は白木。

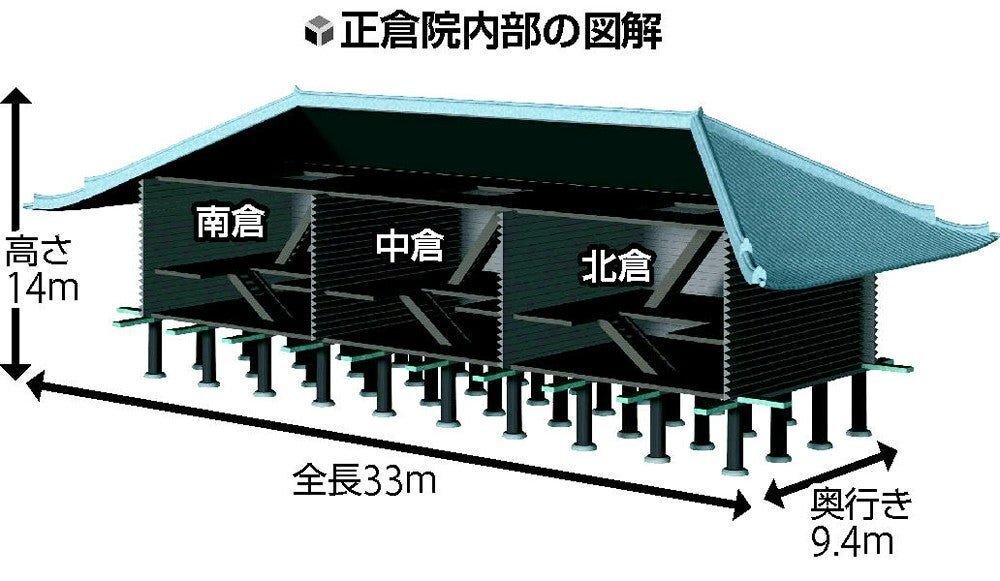

高床式 → 高さ2.7m

束柱(つかばしら)→ 高さを上げているだけの柱

40本の束柱に巨大な建物が乗っかってるだけ

屋根の重みが193トン(瓦 3万5千枚)→ 重みで安定性を確保している

校倉造り → 校木(あぜぎ)を井桁(いがた)に組んで建てる

木材のすき間が自然に閉じたり開いたりする仕組みはない

厚みのある(25〜6cm)木材を大量に使っているので、調湿性能が非常に高い

湿度が高いと木材が湿気を吸収、逆に低くなると湿気を放出 → 急激な湿度温度の変化から宝物を守る

蘭奢待(らんじゃたい)→ 正倉院宝物目録の名は黄熟香(おうじゅくこう)

織田信長や足利義政など、時の権力者が一部を切り取る

信長は天皇の許可がなかったため、一度断られる → 正倉院の宝物は勅封(ちょくふう)で管理

勅封(ちょくふう)→ 正倉院の扉は天皇の許可がなければ開かない

江戸期260年のあいだに開かれたのはわずか6回 → 他の時代では100年以上開けないときもあった

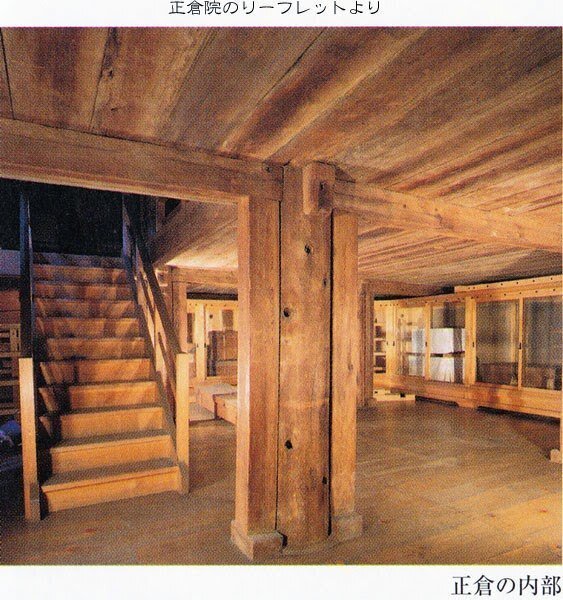

中の宝物は60年ほど前に耐震耐火の西宝庫に移された

西宝庫 → 開封の儀で勅使(天皇の使者)が訪れてカギを開ける

2階建てにしてるのは収納の能力を上げるため

ガラスケースは明治時代に政府が海外の来賓に宝物を見せる目的で設置

宝物を守ってきた箱(スギ)→ 箱の中は湿度が一定

倉と箱、二つの入れ物で宝物を守る

スギは有害な物質が発生しないいい素材

接合部分にうるしをぬって密閉度を上げる

脚をつけて湿気防止

フタの裏には墨書の書付(かきつけ)→ 家康が寄進 → 朝廷への敬意をしめす

1254年(鎌倉時代)、北倉の扉に雷が直撃(扉の鉄のカギに落雷?)→ 火災によって焼け焦げる

古代に消火活動できるように池を備える

正倉院の敷地には春日山から流れる地下水脈が3本ある → 倉の周りにはいくつもの池や井戸

現代は四隅に放水銃 → 近くで火災があると、飛んできた火の粉で倉に火災が発生することを防ぐ

山の高い場所にため池をつくり、高低差を利用して放水 → 電気を使わないので、停電時も放水できる

正倉院特設消防隊 → 明治時代、消化の手助けとしてボランティアで結成 → 150年間、出番はないがいつでも駆けつけられる

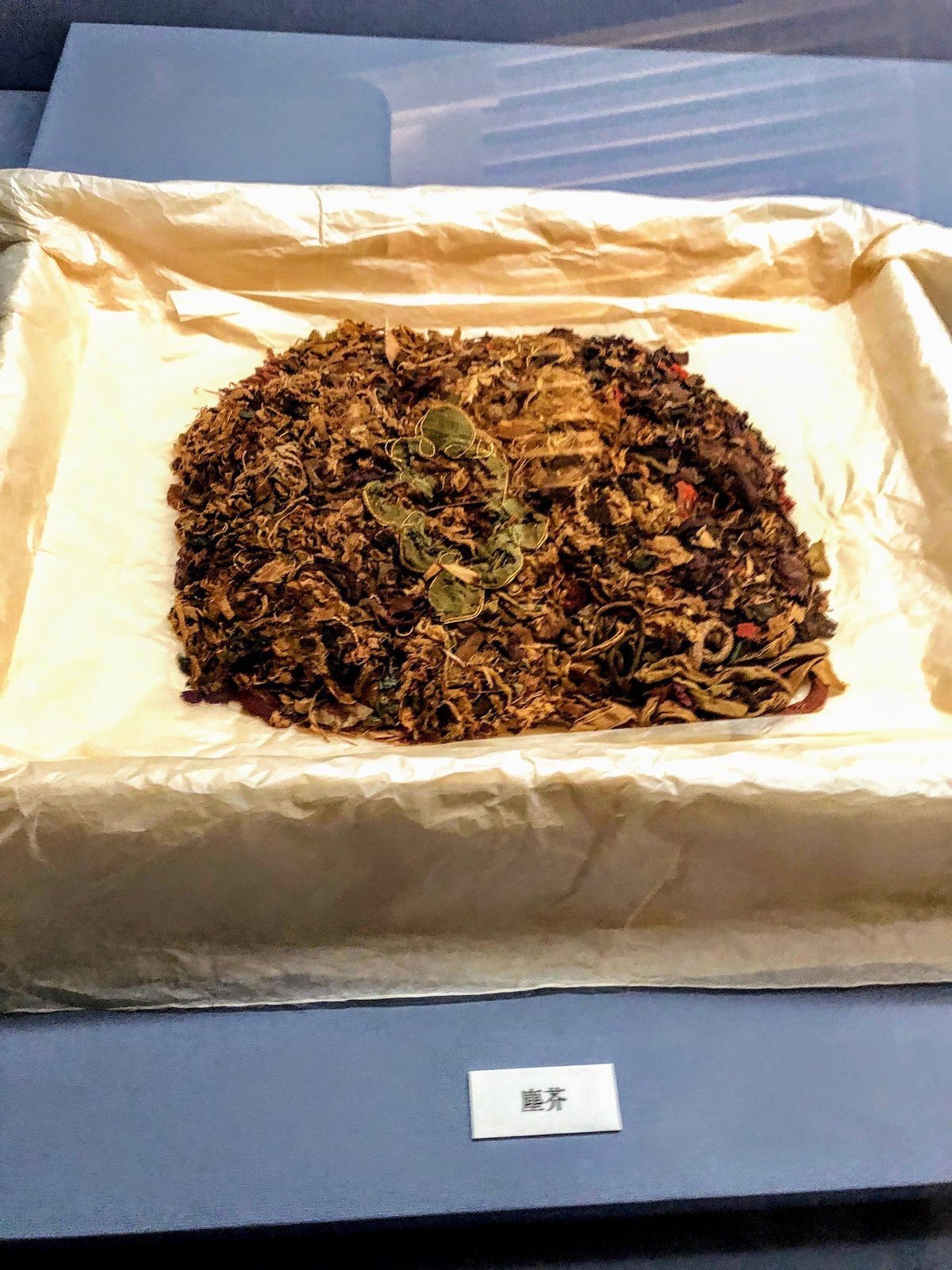

塵芥 → 明治時代、宝物の箱の中の布や木片などを集めたもの → 分類してもとはなんだったかを調べる

刻彫梧桐金銀絵花形合子(こくちょうごとうきんぎんえのはながたごうす)→ 花形に仕立てた蓋つきの入れ物

唐から来た僧、鑑真(688〜763)にゆかりのある宝物 → 一部が塵芥から見つかる

(こくちょうごとうきんぎんえのはながたごうす)

聖武天皇の冠や着物のはしっこなど、いろいろな物が塵芥から見つかる

虹龍(こうりゅう)→ テンのミイラ

正倉院に潜り込んだテンがミイラになった

室町時代には宝物中の珍品として展示

漆金薄絵盤(うるしきんぱくえのばん)→ 奈良時代に仏前に供えられた香炉の台

ハスの花を形どった香炉

32枚の花びらそれぞれに仏の世界が描かれている

銅板の先に木で作ったハスの花びらをつけた繊細なつくり。一枚一枚が揺れるようになっている