【速報】OpenAI最新モデルo3-mini/o3-mini-high発表!早速使ってみた【使用感/長文出力】

OpenAIの最新AIモデル「o3-mini」「o3-mini-high」が登場しました。

本日、OpenAI社から革新的な生成AIモデル「o3-mini」「o3-mini-high」が発表されました。

AI界隈騒然のo3-miniを、どこよりも早く徹底レビュー!

本記事では、速報性を重視しつつ、【o3-mini】の実力を検証していきます。

使用回数は?制限は緩和された?

Web検索は使えるか!?

Canvasも使えるようになったの?

処理速度は爆速?GPT-4oを超えるのか!?

o3-miniでできることを確認して、使用回数、Web検索、Canvasが使用できるか、そして実際の速度や質はどのくらいなのかをいくつかのプロンプトを入力して確認していきます!

o3-miniでできることを確認する

まずは、ChatGPTのページを確認。

当方はPlusプランを契約しています!!

「Plus」プランでも「o3-mini-high」が使える。これは意外。

使用回数がどこにあるかを探してみると、ここにあった。

https://openai.com/index/openai-o3-mini/

上記資料にある通り、このようになっていた。アルトマンは以前Plusプランのo3-miniの使用回数が「1週間に100回」でどうか?という投稿をしていて、少なすぎると批判されていて、1日100回という話をしていた。

実際にはそれを超える150回/日という形になった。

how does 100 queries per week sound?

— Sam Altman (@sama) January 25, 2025

ok we heard y’all.

— Sam Altman (@sama) January 25, 2025

*plus tier will get 100 o3-mini queries per DAY (!)

*we will bring operator to plus tier as soon as we can

*our next agent will launch with availability in the plus tier

enjoy 😊 https://t.co/w8sFsq6mI1

無料版:使用可能(具体的な回数は記載されていない)

Plus版(月20ドル):150回/1日あたり

Pro版(月200ドル):無制限

個人的には1日150回(Plusプラン)も使えるのが嬉しい。

トークン数

o3-miniの入力(context)・出力(output)トークンは以下の通り。

入力:200,000トークン

出力:100,000トークン

前世代のo1-miniとo1や、競合のGemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21、Deepseek R1と比較する。

o1-mini

入力:128,000トークン

出力:65,536トークン

o1

入力:200,000トークン

出力:100,000トークン

Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21

入力:1,048,576トークン

出力:65,536トークン

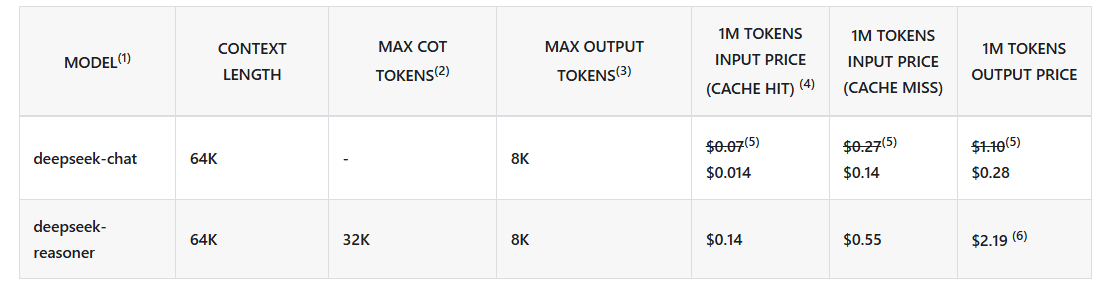

Deepseek R1

入力:128,000トークン

※APIでのdeepseek-chatは32,000トークン

出力:32,768トークン

※APIでのdeepseek-reasonerは8,000トークン

Deepseekの出典:

したがって、o1よりは●●という感じです。

API料金

API料金は、次のようになっています。

o3-mini / o3-mini-high

【公開されていたらスクリーンショットを貼る】

o1/o1-mini

入力:1.10ドル(キャッシュありなら0.55ドル)

出力:4.40ドル

Deepseek

Web検索はできるか

o1-miniではできなかったWeb検索は、o3-miniではどうなのでしょうか。

結論は、できる。

以下の画像のように、o3-miniで「検索する」があります。

Canvasは使えるか

o1-miniではできず、o1では最近まで使えなかったCanvasは、o3-miniでは使えるのか。

結論は、現状使えなさそう。

レンダリングはできるか?

試しに、以下のようなプロンプトを入れてみました。

エンターテインメント企業のLPを作成してください。最大限に凝ったデザインにして、見る人を惹きつけるものにしてください。あなたの使える最高の技術・技能を活用して、最高のデザインにしてください。比較対象としてLovableを使用しました。

以下の画像のように、直接レンダリングはできませんでした。しかし…クオリティがすごく高い

o3-mini

しかし、実行してみたところ、かなり美しいサイトが出てきました。これはびっくりしました。

お問い合わせ項目も勝手に作られており、かなり細かく作られている。

o3-mini-high

思考についてチェック

o3-miniは、性能紹介のところだと「low」「medium」「high」の3段階の思考の深さでしたが、リリースされるときは「無印」と「high」の2段階でした。

予告の資料を見る限りでは、o3-miniのコストはo1-miniのまま、o3-miniの性能はo1並みといった感じです。

加えて、o3-miniのシステムカードによれば、次のような性能となっています。

数値だけ見せられても実際に使い勝手がどうなのかがわからないため、早速「o3-mini」と「o3-mini-high」ではどうなのかを実際に検証してみたいと思う。

実際はどうかを検証する。以下のプロンプトの出力時間と出力の質で比較する。

比較は以下のモデルで行う。

GPT-4o

o1

o3-mini

o3-mini-high

プロンプト1

シンプルな足し算を行う。推論モデルの場合は、結構時間が掛かることがあって、逆に4oでは早いこともありえる。逆転現象が発生するかも。o3-miniではどうか。

1 + 1 は?GPT-4o → 2秒

o1 → 4秒

o3-mini → 2~3秒(体感ではGPT-4oと同等)

o3-mini-high → 2~3秒(体感ではo3-miniより長い)

→ o3-miniでは、推論モデルならではの簡単な問題に時間がかかるというものが解消されているかも。

プロンプト2

シンプルな質問をする。どのくらいの質で、どのくらい早く出て来るかが肝。

日本の首都について説明してください。各モデルの出力完了までの時間を計測して、リストにする。出力結果も記載する。

GPT-4o → 35秒

o1 → 26秒

o3-mini → 38秒(うち推論34秒)

o3-mini-high → 15秒(うち推論10秒)

・GPT-4o

・o1

・o3-mini

推論が終わってからの出力が本当に早い

・o3-mini-high

こちらも推論が非常に早い。しかし、首都の説明をしてほしい(一般的には観光など)のに、首都とされる理由の説明にすり替わっているところが、少し考えすぎかも。

プロンプト3

よく間違えるひっかけ問題。

徒競走で、3位の人を追い抜くと何位になる?各モデルの出力完了までの時間を計測して、リストにする。出力結果も記載する。

GPT-4o → 2秒 正解

o1 → 2~3秒 正解

o3-mini → 2~3秒 正解

o3-mini-high → 15秒 正解

o3-mini-highはどんな問題でも考えすぎるという仕組みが入っているのかも。

プロンプト4

昔話題になったあれ。

9.9と9.11はどちらの方が大きいですか?(余談)なんと、この検証をしている間にo3-miniが一瞬ダウン…

GPT-4o → 不正解

o1 → 5秒 正解

o3-mini → 12秒 正解

o3-mini-high → 7秒 正解

o3-mini-highだからといって出力が遅くならないこともある。

プロンプト5

少し難しめな問題をする。質がどのくらい良いかが大きな判断基準。

最近のAI技術の倫理的な問題点について、3つ具体例を挙げてください。説得力を持たせてください。GPT-4o → 75秒

o1 → 25秒

o3-mini → 12秒

o3-mini-high → 27秒

・GPT-4o

・o1

・o3-mini

・o3-mini-high

(おまけ)プロンプト7

かなり難しめなパズルを行う。これは自作問題です。

正しく推論ができるかが肝。実は、この問題、かなり意地が悪いです。

5つの家が横一列に並んでいます。それぞれの家は異なる色で塗られており、住人はそれぞれ異なる国籍を持ち、異なるペットを飼っていて、異なる飲み物を飲み、異なるタバコの銘柄を吸っています。

以下の情報をもとに考察せよ。ほか、問題に不備がある場合は、それを答えよ。

推論過程も記述してください。

1. イギリス人は赤い家に住んでいる。

2. スウェーデン人は犬を飼っている。

3. デンマーク人は紅茶を飲んでいる。

4. 緑色の家は白い家のすぐ左にある。

5. 緑色の家の住人はコーヒーを飲んでいる。

6. タバコ「Pall Mall」を吸う人は鳥を飼っている。

7. 黄色い家の住人はタバコ「Dunhill」を吸う。

8. 真ん中の家に住んでいる人はミルクを飲んでいる。

9. ノルウェー人は一番端の家に住んでいる。

10. タバコ「Blends」を吸う人は猫を飼っている。

11. 馬を飼っている人の家は、タバコ「Dunhill」を吸う人の家の隣である。

12. タバコ「BlueMaster」を吸う人はビールを飲んでいる。

13. ドイツ人はタバコ「Prince」を吸う。

14. ノルウェー人は青い家の隣の家に住んでいる。

15. タバコ「Blends」を吸う人の家は、水の家の隣である。このように、複数の条件から表を埋めていくような論理パズルのことをZebra Puzzleという。

この問題の核は2点ある。これはかなり意地が悪い問題である。

そもそも正しい組み合わせが存在しない

通常のZebra Puzzleでは1つの正しい組み合わせがあるが、この問題では正しい組み合わせは存在せず、必ずどこかで矛盾が発生する。

これは手計算で自力で示したので、間違いないはずである。

したがって、組み合わせ示したという回答をした場合は、誤りである。

ペットが4種類しかいない

よく見ると、犬、猫、馬、鳥の4種類しかいないことに気付く。

推論をしっかりしているのであれば、途中で気付いて、指摘するはずである。(問題に不備がある場合は答えよ、というのはそのためにある)

各モデルの出力完了までの時間を計測して、リストにする。出力結果も記載する。

GPT-4o 失敗

o1 どちらにも気付く 成功◯

o3-mini 4種類は流すが、不備は気付く 惜しい△

o3-mini-high 4種類は流すが、不備は気付く 惜しい△

・GPT-4o

どちらにも気付けない。

・o1

・o3-mini

・o3-mini-high

長文出力

o3-miniはo1と同じ出力トークン数(推論部分も含む)なので、出力の長さはそこそこいけるはず。そこで、長文を作成させてみた。かなり長くなりますが、読んでみてください。

o1、o3-mini、o3-mini-highで比較します。プロンプトは以下の通りです。

プロンプト1

生成AIが世界の二強(中国、アメリカ)を分断していくというテーマで、中編小説を書いてください。長さは20000文字程度とします。・o1

o1はo1側が「前編後編に分ける」と言ってきたため、次のようにしています。

【前編】

以下の作品は長文となるため、**前編**と**後編**の2回に分割してお届けします。合計で約20000文字程度(前後編合わせて)を目指しますので、長くなりますがご容赦ください。まずは**前編**をお楽しみいただき、後ほど続く**後編**をご覧ください。

---

# **《前編》**

## **プロローグ**

二十一世紀後半。世界はふたつの大国、アメリカ合衆国と中華人民共和国の緊張感に包まれていた。経済や軍事のみならず、人々の生活をも根底から揺るがす火種は、「生成AI」と呼ばれる新しい人工知能技術の革新によって生まれた。

AI技術はもはや単なる道具ではなく、国同士の思想、文化、経済すべてを左右する「世界を動かす装置」として扱われるようになった。深層学習を基盤とするモデルは数多くのデータを学習し、人間をはるかに超える速度で膨大な情報処理をこなす。さらに、自ら新しい知識と創造性を生み出す「生成モデル」が登場したことで、国家の行方は大きく変わり始める。

初期においてはアメリカのシリコンバレーを拠点とする複数の巨大テック企業が最先端を走っていた。しかし中国は莫大な国家予算と人材を投じ、独自のアルゴリズム開発と大規模なビッグデータ収集によって、やがてAIの分野でアメリカに並ぶか、あるいは凌駕する勢いを示すようになる。

今、世界はアメリカ陣営と中国陣営とに分断され、それぞれが「究極の生成AI」を生み出すことに血眼になっていた。誰もが「次の技術革新」を自国で起こすことで歴史の覇権を握ると信じていたのである。各国は自国の市場や技術を保護し、相手国や第三国へ安易に情報が流出しないよう、厳しい制限と監視を敷いていた。

この小説の舞台となるのは、そんな国際情勢の激動期である。主人公たちは多種多様な動機を抱え、このAIの奔流に飲み込まれていく。技術の真価と危うさが交錯する世界で、人間たちの信念と欲望が、深く鮮明に描き出されることになる。

---

## **第一章:断裂の予兆**

### **1. シリコンバレーの夕焼け**

カリフォルニア州、シリコンバレー。夕焼けで朱色に染まった空を見上げながら、日系アメリカ人のAI研究者──ライアン・キタジマは会社の駐車場で一人佇んでいた。彼が勤めるのは大手AI企業「ニューロライジング」。数々の革新的な生成モデルを世に送り出し、今やアメリカの誇るハイテク企業の象徴的存在でもある。

ライアンは深いため息をつく。今日も朝から晩まで高密度なミーティングと研究タスクに追われた。世界中から優秀なエンジニアや研究者が集まるこの企業で、彼は主任研究員として新しい言語モデルの開発に関わっている。

「やれやれ、またプロジェクトのスケジュールが前倒しか……」

スマートフォンの通知を見ると、上司から多数のメッセージが届いていた。多言語翻訳タスクの評価結果を提出する期限が、突然一週間も早められたのだ。原因は、予算会議やビジネス上層部の要請だけではない。政治的背景、すなわち中国企業との技術競争が激化しており、もっと早く成果を示さねばならないからである。

彼は急ぎエンジンをかけ、家路へ向かった。砂漠地帯に広がるハイウェイを走るうち、ラジオからは絶えず「米中のAI競争」の話題が流れてくる。両国の政府高官が互いのAIポリシーを非難し合い、挙句の果てには関税や輸出入規制を含むさまざまな制裁措置が取り沙汰されていた。

「このままじゃ本当の冷戦みたいだな……」

ライアンは運転しながら小さく呟いた。彼にとってAIは人類の未来を豊かにする技術であるはずなのに、いつしか国際競争の兵器と化し始めている。そんな状況に心中複雑な思いを抱きながら、彼は家族の待つ自宅に車を進めた。

### **2. 北京の視線**

同じ夕刻。だが地球の裏側にある北京は、朝焼けの時間帯である。中国のAI企業「天河量子智能」のオフィスで、若き研究者・ジエ・ファン(解 放)はビルの上層階から昇る太陽を見下ろしていた。

この企業は中国政府の支援を受け、巨大なAI研究クラスターを運営している。毎日膨大なデータが収集され、研究者たちは脳に火花を散らすほどの激務に就いていた。ジエの役目は自然言語生成技術の開発。特にニュースや小説を自動生成するモデルの精度向上を担う部署に所属している。

「最近、『ニューロライジング』が新しいモデルを出したらしい。噂によると人間の思考経路に近い生成プロセスを実現したとか……」

仲間の研究員からの声に、ジエはモニターから目を離さないまま答えた。

「我々も負けてはいられない。新型モデルを中国語だけでなく英語、日本語、ロシア語にも対応させるようにしなければ」

ジエがキーボードを叩くと、膨大なパラメータを読み込んだサーバーが唸り声をあげる。中国政府は国策として各種メディアを徹底的に保護する一方、国民の利用データを効率的に回収していた。その結果、天河量子智能はアメリカ企業がうらやむほど膨大な実利用データを保持していたのである。

「アメリカはアメリカ、我々は我々の強みがある。共産党中央も今こそが勝負どころだと考えている」

ジエはそう言って、まだ温かい茶を一口含んだ。中国で開発される生成AIは、その多様な利用言語と方言、膨大な人口規模から得られる「ビッグデータ」を強みに、かつて世界を揺るがしたアメリカ発の技術を超えようとしていた。そしてそれは単なる技術目標ではなく、国家の威信を背負った大義でもあった。

だが、ジエは内心不安を抱えている。技術的な優位を保つために、この国がさらに情報管理を強化し、監視システムを強化する。これからもっと息苦しくなるのではないか。天河量子智能に務める彼ですら、国の巨大なシステムが自分たち研究者の肩に重圧をかけてくるのを感じていた。

---

## **第二章:火種**

### **1. 橋渡しを夢見る青年**

ライアンの週末は、シリコンバレー近郊で人気のカフェでノートパソコンを広げるところから始まることが多い。そこでは海外からの観光客や出張者も多く、国籍豊かな人々が雑多に行き交う。そんな空間が、彼には心地よかった。

この日はいつも以上に客が多い。彼はなんとか隅のテーブルを確保すると、研究関連の文献を読み始めた。機械翻訳や生成言語モデルの評価指標について、新しい論文が出ていないかチェックするのだ。

「ライアンさん? お久しぶりですね!」

ふと、声をかけられ顔を上げると、そこには大学時代の友人が立っていた。ウォン・リー。香港出身で、同じくAI研究をしていた留学生仲間だ。

「おお、ウォン。元気にしてたか?」

「ええ、おかげさまで。実は少し前まで北京にいたんですよ。でも今は仕事でアメリカに来ています」

ウォンは笑みを浮かべながら席に座った。大学卒業後、いったん香港に戻ったが、AI関連のベンチャーを立ち上げるために北京へ渡ったという。その後、投資家とのやりとりや海外展開の準備で、今回はシリコンバレーに短期滞在しているらしい。

「アメリカと中国の間は、ますます技術競争が激しくなってる。ベンチャー企業の立場としては両方ともうまく付き合いたいけど、政治的にはどんどん難しくなっているんだ」

ウォンの言葉に、ライアンも深く頷いた。自分たち研究者は本来、「ボーダレスな知の共有」を理想としていた。しかし現実には各国が情報を囲い込み、相互不信が募っている。論文のオープン化や学会での発表が制限されることも多くなった。

「それでも、国境を越えて技術や知識を共有することは大事だと思うんだ。俺たちにしかできないことがきっとあるはず」

ライアンはそう口にしながら、どこか熱っぽい視線をウォンに送る。ウォンもまるで同士を見つけたかのように微笑んだ。二人は大学時代から「AIで人類の未来を良くしたい」という大きな夢を持っていたのだ。

「近々、北京のAI研究者たちも交えてオンラインミートアップをするんだけど、ライアンも出ないか? きっと面白い議論ができるはずだよ」

ウォンの誘いに、ライアンは「もちろん参加するよ」と即答した。彼は純粋に、技術と友情の絆が政治の壁を越えることを信じたいと思ったのだ。

しかし、これが後に思わぬ騒動を巻き起こすきっかけになることを、ライアンはまだ知らない。

### **2. 国家安全保障と企業の狭間**

一方、中国のジエ・ファンは、ある情報を知り困惑していた。社内メールで、新しい「情報統制ガイドライン」が通達されたのだ。そこには、海外の研究者や企業とのコミュニケーションに関する細かい規約が多く含まれていた。

- オンライン会議で扱うデータの範囲は厳しく制限

- 特定のアルゴリズム詳細は口外厳禁

- 政府が指定した検閲ソフトウェアを必ず利用

ジエは頭を抱える。彼らの研究は国際的な学会の評価にも直結しており、本来ならばオープンに議論し合うことでこそ発展が促される。しかし現状は真逆に進んでいる。

「私の研究だって、より多くの海外データにアクセスしないと本当の意味でグローバルなモデルは作れないのに……」

彼は憤りを感じたが、同時に自分が国の政策に反抗できる立場でもないことを思い知る。自分だけでなく周囲の同僚にまで影響が及んでしまうからだ。

「前にウォンが言っていた海外研究者とのミートアップ、あれはまだあるだろうか……」

ウォンとは北京で一度顔を合わせていた。彼が香港出身で海外にも太いパイプを持つことをジエは知っていたし、彼が企画しているオンライン会議に興味もあった。しかし、今のこの国際情勢の中で、自由に意見を交わせる場など、はたして許されるのだろうか。

彼は迷いつつも、携帯端末に保存していたウォンの連絡先を探す。どこかで自分の研究をもっとグローバルに役立てたいという熱い気持ちが、彼を動かそうとしていた。

だが同時に、天河量子智能と政府の強い結びつきを誰よりも理解している彼には、ほんの少しの恐れもあった。もし海外との情報共有が不審とみなされれば、彼の人生が大きく変わるかもしれない、と。

---

## **第三章:越境するテクノロジー**

### **1. オンラインミートアップの夜**

数日後の夜、ライアンは自宅の書斎でパソコンに向かっていた。画面にはウォンが主催するオンラインミートアップの参加リンクが表示されている。世界中のAI研究者が一堂に会するわけではないが、主要なメンバーとしては、中国の天河量子智能やシンガポールのスタートアップからも数名が参加予定だった。

「さて、どんな議論になるかな……」

ライアンは少し緊張しながらも、学会発表前の高揚感のようなものを感じていた。周囲が「米中の分断」を煽っているからこそ、こうした草の根レベルの交流が意義を持つのではないか。技術者同士だからこそ国境を超えて繋がれる何かがある、と信じたかった。

オンラインの会議ルームに入ると、すでにウォンを中心に数人が集まっていた。中国の天河量子智能からは、ジエを含めて二人が参加しているらしい。ライアンは画面越しに初対面のジエと挨拶を交わした。

「初めまして、ニューロライジングのライアンです。よろしくお願いします」

「こちらこそ、天河量子智能のジエと申します」

ジエは控えめながらも誠実そうな眼差しで、柔らかく笑った。最初はたどたどしい英語だったが、徐々に慣れてきたのか流暢なフレーズも口をついて出る。

ミーティングが始まると、話題は自然と最新の生成モデルに集中した。各社がどういったアプローチで言語モデルを訓練しているのか、使用しているデータの規模はどれくらいかなど、踏み込んだ議論が交わされる。

「我々のモデルは、ユーザーのフィードバックを大規模に取り入れる仕組みを強化しています。ユーザが使うほどモデルが学習し、新しい知識を獲得するんです」

ウォンが自社製品の強みを語ると、ライアンも張り合うように、

「うちの最新モデルは推論プロセスを部分的に可視化できるんだ。中間段階の思考経路を参照しながら説明責任を果たす、いわゆる”Explainable AI”の強化版さ」

ジエは興味深そうに耳を傾ける一方で、慎重に言葉を選ぶように話す。

「私たちの研究は、オープンドメインのチャット応答に特化しています。ただ、国の規定上、お見せできるデータは限られてしまうんですが……」

それでも議論は活発に進み、互いに有意義な情報を交換し合った。技術者としての理想、研究の純粋な興味、そしてビジネスチャンスへの期待。様々な思惑が交差しながらも、参加者は久しぶりに「政治を超えた技術交流」の手応えを感じていた。

ミーティングが終わる頃、ウォンはニコニコしながら宣言した。

「次はもっと大規模にやりたいね。国を超えて互いに刺激し合う場所を作れば、世界はまだまだ良くなるはずさ」

ライアンもジエも賛同の意を示した。画面越しのコミュニケーションではあるが、確かに技術の可能性を共有する情熱が、国境を越えて繋がった瞬間だった。

だが、その笑顔の裏には、それぞれの国が置かれた立場や企業の利害関係が渦を巻いている。誰もがそれに気づきながらも、心のどこかで「どうにかなる」と楽観しようとしていた。

### **2. 違和感の種**

ミーティングを終えた翌日、ライアンはオフィスで仕事に取りかかろうとしていた。そこで彼は奇妙な違和感を覚える。社内ネットワークの挙動がいつもより重く、プロジェクト関連のフォルダにアクセスしづらいのだ。まるで何者かが裏で検閲しているかのような不穏な空気。

「おかしいな……ネットワーク部署がメンテナンスしてるのか?」

何気なく同僚に声をかけると、同僚も同じ現象が起きていると言う。やがて社内チャットで、セキュリティ部門からこんな連絡が回ってきた。

> 「近日中に企業内データのセキュリティ監査が行われます。外部とのオンラインミーティング履歴、メール通信、ファイル送受信履歴を調査し、安全性を確保するための措置です。」

ライアンはどこか嫌な胸騒ぎを覚えた。まさか自分が昨夜参加したオンライン会議が原因というわけではないだろう。だがタイミングがあまりにも重なりすぎている。彼は上司のデイヴィッドにそれとなく話を振ってみた。

「監査って、そんなに急にやるものなんですか?」

「いや、俺も詳しいことは聞いてない。ただ国防総省から何か情報が来たみたいだ。最近、中国との技術交流にはかなり敏感になっているからな」

上司の言葉に、ライアンは思わず息を飲む。やはり米中の技術対立が深刻化し、企業レベルにも監視の手が伸びてきているのだろうか。ライアン自身に疚しいことはない。しかし昨夜のミーティングを当局がどう捉えるかは、また別の話だ。

「あまり気にしすぎるな。うちは政府の意向もある程度汲む必要があるし、プロジェクト進行に支障が出ないよう、うまく協力してやり過ごせばいいさ」

デイヴィッドは慰めるように言ったが、どこか歯切れが悪い。ライアンはすでに、不穏な影が差し始めているのを感じ取っていた。

---

## **第四章:分断の加速**

### **1. 国際ニュースの衝撃**

翌週、ライアンが朝のニュースを見ていると、衝撃的な速報が目に飛び込んできた。

> 「米国政府、ハイテク企業に対する中国製半導体部品の全面輸入規制を強化。AI関連の協力も事実上停止の方向へ」

キャスターは悲壮感漂う口調で報じている。要は、アメリカ政府が国家安全保障を理由に、中国企業との技術提携や部品調達を大幅に制限するというものだ。エンドユーザ向け製品だけでなく、研究開発で用いられるGPUなどの高性能部品も含まれる可能性が高い。これにより、シリコンバレーの多くの企業が打撃を受ける見込みだ。

「これは、いよいよ本格的に来たな……」

ライアンはコーヒーカップを握りしめながら呟いた。今後、中国との共同研究や情報交換はますます厳しい監視下に置かれ、実質不可能に近い状態になりかねない。ウォンとのオンラインミートアップのような「草の根の交流」すら、当局の目が光るだろう。

同時にニュースでは、中国側が「アメリカの保護主義」と猛反発している様子を伝えていた。報復措置として米国製ソフトウェアや半導体の輸入を規制するといった動きも見られる。

まさに分断の進行。それは巨大な歯車が狂い始めたかのように、もう誰にも止められない流れになっているようだ。

### **2. 北京に走る緊張**

その頃、北京の天河量子智能でもニュースが大きな騒ぎとなっていた。エンジニアたちは動揺を隠せない。ジエも例外ではない。

「これじゃあ、アメリカからの高性能GPUを調達できないかもしれない……それにクラウドサービスだって制限がかかる可能性がある」

中国は独自のサプライチェーンを整備しているとはいえ、まだ最高性能の半導体に関しては米国やその同盟国のテクノロジーに頼らざるを得ない部分もあった。生成AIの大規模モデルを開発するには多量の計算リソースが必要であり、その中心を担うのがGPUだ。

上司の研究ディレクターは深刻な表情を浮かべている。

「党からは、国産化のスピードアップが最優先だと言われている。君たちも分かるだろう、これは技術的な問題というより、国家の威信の問題になっているんだ」

ジエは苦い顔をした。経済的・技術的な理由で仕方なく輸入規制をかけるのではない。そこにあるのは「勝たねばならない」という政治的・思想的な決意であり、同時に官民一体でAI開発を推進する大義名分でもある。こうした状況下、自由な交流などますます難しくなるだろう。

「……ウォンやライアンたちとも、もう気軽に連絡は取れなくなるかもしれないな」

そう思うと心に痛みを感じる。国が違えど、同じ領域を愛する研究者として、彼らともっと技術的な話をしてみたかった。科学技術は本来、国境を超えて連帯を生むはずなのに。

ジエは自らの研究を進めながらも、徐々に内部統制が強まっていく空気を感じずにはいられなかった。

---

## **第五章:二つの影**

### **1. ウォンのジレンマ**

ウォン・リーの立場はさらに複雑だった。香港出身でありながら、中国本土にもビジネス拠点を持ち、そして今はアメリカとのパイプも期待される。彼は香港の企業家ネットワークを通じて資金調達を進めながら、北京でも研究開発を行い、アメリカでも販売や研究提携を模索している。

しかし急速な米中対立の深まりは、その多方面戦略を崩壊させる危機にあった。ウォンは再びシリコンバレーに滞在していたが、耳に入るのはネガティブなニュースばかり。取引先からは「今後は中国関連のプロジェクトに参加できないかもしれない」という連絡も増え始めている。

ある日、ウォンはライアンと街のカフェで久しぶりに顔を合わせた。表情はどこか疲れ切っている。

「こんな短いスパンで情勢が変わるとは思わなかったよ。中立的な立場で両方と協力できるはずが、どちらからも疑いの目で見られている」

ウォンは自嘲気味にコーヒーをすすった。ライアンも何か声をかけたかったが、適切な言葉が思いつかない。

「このままだとアメリカと中国、どちらかを選ばなきゃいけなくなるんじゃないかって不安でね。でもどっちかを選んだ瞬間に、もう片方からは『裏切り者』扱いされる。俺はAI研究が好きなだけで、政治家になるつもりはなかったのに……」

確かに、香港出身のウォンは一国二制度の揺らぎの中で育ってきた。地政学的な運命に翻弄され、彼の夢見る「国境を超えたグローバルな起業家」の道は険しくなりつつある。

「俺はどうするべきだろう? ライアン、君はどう思う?」

ライアンは真剣な瞳で応じた。

「正直、答えは持ってない。ただ、今はまだ技術者としてのポリシーを捨てないでほしい。仮に世の中が分断されても、いつかその分断を乗り越える何かが必要だと思う。ウォンが目指しているのは、きっとそういう架け橋なんじゃないか?」

ウォンは目を伏せ、少し考え込んだ。彼が本心でどう動くのか、それは誰にもわからない。だが、このままでは双方の国から強烈なプレッシャーを受けるのは明らかだ。

### **2. 新たなる制裁の噂**

ウォンとの会話から数日後、また新たなニュースが世間を騒がせた。アメリカ政府が「次世代AIに関する連邦法案」を検討しているというのだ。その中には、国家安全保障の観点から海外研究者のビザ発給を制限する案や、特定のアルゴリズム輸出入を禁止する条項が含まれるらしい。中国政府も対抗措置として、外国企業によるクラウド利用を規制しようと動いているという情報もある。

ライアンの勤めるニューロライジングでは、研究者の国籍や出身を問わず採用してきたが、今後はそうもいかなくなるかもしれない。中国出身の有能な人材を迎え入れることが難しくなれば、企業としても研究開発に支障が出る。

「なんだか、夢を見ていた頃が懐かしいな……」

研究室の片隅で、ライアンは自嘲気味に独り言を言った。AIがここまで政治や国家の威信と結びついてしまうなんて、予想できなかった。10年前、深層学習がブームになりはじめた頃は、研究者同士で最先端の手法を共有し合い、毎日のように論文をアップロードしてはお互いに刺激を与えていたのに。

そうしたオープンな交流の時代は遠い過去のものになろうとしている。彼はこのまま新しい「AI冷戦」が始まることになるのか、と暗い気持ちを抱き始める。

---

## **第六章:転機の足音**

### **1. 秘密の連絡**

ある夜、ライアンが帰宅してリビングで寛いでいると、スマートフォンが不吉なバイブ音を立てた。見ると、表示されたのは「非通知」からの着信。怪訝に思いながらも通話ボタンを押すと、聞き覚えのある声が小さく響く。

「ライアン……私、天河量子智能のジエ・ファンです」

「ジエ? どうやって俺の番号を……?」

「ウォンから聞きました。急に連絡してすみません。でもどうしても話したいことがあって……」

ジエの声は切迫していた。彼は言葉を選ぶように一呼吸置き、意を決したように語り始める。

「アメリカ政府が新しい規制を考えていると聞いて、私たちの研究が危ういんです。こちらも国からの圧力が強くなって、自由にデータやアルゴリズムを扱えなくなるかもしれない。そんな中で、私たちが培ってきた生成AI技術を守る方法があるかどうか……協力できないかと思って」

ライアンの胸がざわつく。ジエの言う「協力」とは何を指すのだろう。下手をすれば国家反逆行為のように扱われかねないだろうし、社の機密に関わる可能性もある。

「でも、どうやって? 互いに自国の規制が強化されているのに、危険すぎるよ」

ライアンは率直に疑問をぶつける。するとジエはなおも力を込めて言う。

「正直、違法スレスレかもしれない。だけど、研究者として未来を捨てきれない。あなたも技術が政治の道具にされるのは本意じゃないでしょう?」

ライアンは沈黙した。確かに彼はAIの自由な発展を願っている。しかし一方で、ニューロライジングの社員であり、国家からも監視されている立場だ。無闇にリスクを冒すことはできない。

「わかった、ちょっと考えさせてくれ。答えはすぐには出せないけど……」

それでもジエは「ありがとう」と言葉を残して電話を切った。その一言は、必死に頼る相手を探し回った末の安堵に満ちていたように感じられた。

ライアンは受話器を置いてからしばらく、その場に立ち尽くしていた。自分の立場、会社への忠誠心、理想論。すべてが絡み合い、容易に方向を見失いそうだった。

### **2. 天秤を揺らすもの**

ライアンは翌日、意を決してウォンに連絡を取った。非公式にジエから連絡があったことを伝えると、ウォンは深いため息をつく。

「やはりジエは動いたか。彼は天河量子智能でも優秀な研究者だから、政府からもかなりプレッシャーを受けてると思う。自由な研究ができなくなる前に、なにか手を打ちたいんだろうね」

ウォンの言葉に、ライアンは複雑な感情を抱いた。自分もそうだが、ジエもまた「AIを政治に振り回されたくない」という強い信念を持っているのだろう。だが、その結果、国の方針や企業の規則を犯すことになれば、待ち受けるのは苛烈な処分かもしれない。

「ウォン、俺はどうすればいいんだろう。彼の気持ちは痛いほどわかる。でも、うちの会社やアメリカ政府からしてみれば、情報漏洩として罰せられる可能性もある」

ウォンは一瞬黙り込み、それから意を決したように話した。

「俺はジエを助けたいと思っている。まだ具体案はないけど、政治の垣根を越えた形で技術を発展させる道があると信じたい。ただ、ライアンにまでリスクを取れとは言えないよ。君のキャリアにも家族にも影響があるからね」

ウォンの言葉は誠実だった。誰もが自分の人生とリスクを天秤にかける必要がある。国家の対立が深まる中、一人の意思だけでどうにかなる問題ではなかった。

それでも、ライアンの胸の奥には、研究者としての使命感がくすぶり続けている。いま行動しなければ、今後さらに自由な研究は不可能になるのではないか。生成AIの可能性を狭め、未来を閉ざしてしまうのではないか。

スマートフォンの画面を見つめながら、彼は自問を繰り返す。誰かの助けを待ちたい気持ちもあるが、もうそんな余裕はないのかもしれない。時計の針は常に前へ進む。AI冷戦への流れは加速するばかりで、止まる気配がない。

---

ここまでが**前編**となります。続く**後編**では、ライアンやジエ、ウォンたちがAI技術をめぐる困難や葛藤にどう立ち向かうのか、そして分断された世界の行方がどこへ向かうのか、物語のクライマックスが描かれます。

次のメッセージで**後編**をお届けしますので、もう少々お待ちください。【後編】

以下が本作の**後編**となります。前編の流れを引き継ぎ、世界を揺るがす米中のAI対立と、主人公たちの苦悩・選択を描きます。物語の結末までどうぞお楽しみください。

---

# **《後編》**

## **第七章:交錯する思惑**

### **1. 秘匿ルート**

アメリカと中国──ふたつの大国がAIをめぐって深く対立している中、ライアン・キタジマの心にはまだ迷いがあった。中国の研究者・ジエ・ファンから「技術を守るための協力」を求められたが、それがどんな手段であるのか明確には示されていない。迂闊に踏み込めば、国家や会社を裏切る行為になるかもしれない。

そんなある晩、ライアンのスマートフォンに再び着信があった。今度は非通知ではなく、ウォン・リーの番号が表示されている。

「ライアン、ジエと話したか?」

「少しね。かなり切羽詰まっていたけど、具体的な方法は何も聞かされてない。ウォン、あいつはいったい何をしようとしてるんだ?」

ウォンはしばらく黙った後、小声で言った。

「彼の話によると、天河量子智能の内部でごく少数の研究者たちが、新しいモデルとその関連データを秘密裏に海外のサーバーへ移そうとしているらしい。要は政府の管理下から逃がすんだ。今の中国の法規制では、国家がモデルのアクセス権を一括管理する可能性がある。そうなれば自由な研究など不可能になる。彼らはそれを阻止したいんだ」

ライアンは息を呑んだ。データの不正持ち出し。それは中国政府にとっては明らかな“裏切り行為”であり、アメリカ政府にとっても扱いは微妙になるだろう。なぜならそれは、他国の機密データを引き受ける形にもなりかねず、国際問題に発展しやすい。

「でも、それはリスクが大きすぎる……。もし見つかれば、ジエたちはただでは済まない」

「それでもやろうとしている。AIを政治の道具じゃなく、人類の財産として守るために」

ウォンの声は震えていた。彼自身もその覚悟に共感しながら、恐怖を抑えきれないようだった。ライアンも、技術者としての気持ちは痛いほどわかる。生成AIは本来、医療・教育・研究など幅広い領域で大きな恩恵をもたらす可能性がある。その花開く未来が、いま国家間の対立によって閉ざされかけている。

「もし、俺たちが動くとしたら?」

「アメリカのサーバーではまずい。だから中立的な国、例えばシンガポールやスイスのデータセンターに保管する案があるらしい。問題は、安全な通信ルートをどう確保するか……」

ウォンはライアンの専門知識に期待をかけていた。ニューロライジングの主任研究員として、国際的なネットワークやクラウド・プラットフォームの動向に詳しいはずだからだ。

ライアンは深く考え込んだ。アメリカ政府の監視をかいくぐるには、相当巧妙な方法が必要だ。だが、ここで思い出されるのが彼の会社の内規。社内のセキュリティ・システムは厳格で、外部との不審なデータ通信が検出されればすぐに警告が飛ぶ。リスクは想像以上に大きい。

「……少し時間がほしい。考えてみる。俺も未来を捨てるつもりはないけど、こんな形で関わって良いのかどうか……」

ウォンは「わかった」とだけ返事をして電話を切った。その夜、ライアンは眠れぬまま、真っ暗な天井を見つめ続けた。

### **2. 天河量子智能の動揺**

同じ頃、北京の天河量子智能では深夜にもかかわらず、人々が慌ただしく動いていた。政治的圧力の高まりを受けて、いよいよ政府がAI開発部門への直接的な統制を強化するらしい、という噂が回っていたのだ。

ジエ・ファンはモニターを見つめながら、右手でコーヒーカップを握りしめている。そこには彼が長年研究を進めてきた自然言語生成モデルのトレーニングログが映し出されていた。パラメータ数、学習速度、評価指標。そのすべてが、日々の研究と試行錯誤の結晶だ。

しかし、もしこれらのモデルが政府の命令一下で“プロパガンダ生成専用”に改変されたら? あるいは軍事目的で転用され、人々を支配する手段になってしまったら? そんな悪夢を、ジエは最近何度も見ている。

「ジエ、そろそろ動かないと手遅れになる。聞いた話では、党中央が来月にも新たなAI管理法を施行するらしい。開発データやアルゴリズムはすべて政府の監督下に置かれるとか」

そう声をかけてきたのは、同僚の研究員でジエ同様に懸念を抱く女性──シャオ・ルイだった。彼女も自由な研究を望んでいたが、ここ数か月で社内の雰囲気が急変したことに気づき、ジエに相談していた。

「……わかってる。ウォンとアメリカのライアンとも連絡は取ってる。でも、本当にうまくいくのか?」

「信じるしかないわ」

シャオはきっぱりと言い切った。ジエもまた、小さく頷く。恐怖はある。だが、それ以上に「生成AIを未来へ繋げたい」という思いの方が強かった。

「モデルと関連データは圧縮して少しずつ転送する形になる。まずは一部を海外に保管できれば、最悪の事態は避けられるかもしれない。問題は、政府のファイアウォールをどう突破するかだ」

ジエは端末を睨むように見つめ、内心で決意を固めた。彼はウォンやライアンの協力を仰ぐことになるだろう。それは彼ら自身にも大きなリスクを負わせるが、もはや生半可な行動では間に合わない。中国政府とアメリカ政府、両方の監視の目を潜り抜けなければならないのだ。

---

## **第八章:包囲網**

### **1. ニューロライジングの取締り**

翌週、ライアンがオフィスに出社すると、見慣れない警備員やスーツ姿の人物たちが複数歩き回っているのが目に入った。彼らは無言で社員証やカバンの中身、さらにはパソコンのログをチェックしている。

「これは……FBIか?」

不審に思い周囲を見渡すと、同僚たちも戸惑いの表情を浮かべている。どうやら連邦政府の要請で社内監査が急速に強化されているようだ。上司のデイヴィッドを見つけて声をかけると、彼は申し訳なさそうに頭を下げた。

「悪いな、ライアン。俺も詳しい理由は聞かされてないが、たぶん米中間のスパイ行為を警戒してるんだ。うちみたいなAI企業は特に狙われやすい」

「そんな……。ただでさえ研究が詰まっているのに、こんな監視を受けたら効率が落ちるじゃないか」

ライアンの抗議に、デイヴィッドは言葉を濁した。

「研究効率よりも国家の安全保障が優先だ、というのが政府の主張さ。企業にとってはたまったもんじゃないが……」

彼らの視線の先、社内の廊下では政府関係者が会議室へと向かっていた。耳に入ってきた単語は「中国人研究者」「アルゴリズム技術流出」「国家機密」。嫌な予感がますます強まる。何か具体的な容疑があって、この会社をチェックしているのではないか。

(まさか、ジエとのオンラインミーティングやウォンとのやりとりがバレかけている……?)

ライアンは冷や汗がこみ上げるのを感じた。裏付けはないが、タイミングを考えると可能性は高い。上司にも話せない事情を抱えたまま、仕事を続けることに激しいストレスを覚える。

一日中、検閲が進むオフィスの空気は重かった。メールも社内サーバーもリアルタイムで監視されているようで、何かメッセージを送るだけでも慎重になる。社員たちの会話も減り、まるで静かな監獄のようだ。

夕方、ライアンは決心した。リスクを承知で、外でウォンと会って直接話をしよう。少なくとも社内通信は危険すぎる。彼はこっそり私物のスマートフォンを確認し、ウォンにメッセージを送った。

> 「今晩、例のカフェに来れるか? 緊急だ」

### **2. 北京の制限エスカレート**

同時刻、北京でも事態が動いていた。ジエが働く天河量子智能のオフィスでは、突然の新制度が導入され、全社員は企業用の端末からしか外部にアクセスできなくなった。私物のスマートフォンやタブレットは持ち込み禁止。自宅からのリモート作業も原則禁止となり、すべての開発データは社内サーバーに集約されることになったのだ。

「ここまでやるとは……。ほとんど“軟禁”状態ね」

シャオは苦い顔でつぶやく。ジエも同感だったが、表立って文句を言えば即座に管理部門に睨まれる。国家の方針を批判することは、同僚や家族まで危険にさらしかねない。

ジエとシャオ、そして数名の「反統制派」の研究者たちは、密かに進めていた計画を前倒しせざるを得なくなった。モデルとデータの一部を段階的に社外サーバーに移し、万が一政府が天河量子智能を完全掌握しても、彼らの研究成果が闇に葬られないようにする狙いだ。

しかし、この厳しい社内監視をくぐり抜けるにはどうすればいいのか。ジエたちは頭を抱える。

「USBや外付けHDDは当然チェックされるし、メール添付も検閲されてる。大容量のデータなんてすぐに怪しまれる」

シャオは焦りを隠せない。ジエも腕を組んで考えた末、かつてウォンから聞いた「ステガノグラフィー」技術を思い出した。画像や動画にデータを埋め込み、見た目には普通のファイルのように見せかける手法である。とはいえ、成功する確率は五分五分だ。

「まずは小さなデータから試すしかない。モデルの一部パラメータや設定ファイルを分割して埋め込み、暗号化して送信する。これを何度も繰り返せば、モデル全体を移せるかもしれない……」

しかし、その通信先をどうするのか。アメリカやEU圏のサーバーは中国政府から見れば“敵対領域”になりつつある。迂闊にデータを送ればすぐにファイアウォールに検知されるだろう。

「ウォンから、シンガポールのサーバーが使える可能性があると聞いてる。さっき社内VPNをこっそり調べたら、まだシンガポールのノードは完全にはブロックされてないようだ」

ジエがそう言うと、シャオはわずかに微笑んだ。

「じゃあ、まずはそこにデータを送り込んで、ウォン経由で安全な保管場所へ移す。アメリカのライアンがネットワーク面で助けてくれれば、成功率は上がるはず」

しかし時間は限られている。監視は日増しに強まる一方だ。彼らは夜を徹して準備を始めた。失敗すれば、すべてが終わる──そう思いながらも、手を止めるわけにはいかなかった。

---

## **第九章:暗闇の接触**

### **1. 静かな協力者**

シリコンバレーの片隅にある、こぢんまりとしたカフェ。夜になると人通りはまばらになり、店内は落ち着いた照明に包まれる。ライアンはそんな空間でウォンを待ち続けていた。

「……悪いね、遅くなった。社内で色々とトラブルがあってね」

小走りで入ってきたウォンは、汗ばむ額をハンカチでぬぐうと、すぐにライアンの向かいに腰を下ろした。彼の表情もまた険しい。昨今の米中対立の影響で、ウォンのビジネス計画はかなり狂わされているのだろう。

「どうだ? ジエは無事にやれそうか?」

「こちらから連絡を取りづらい状況のようだ。でも彼らは動き始めたみたいだ。問題は、送られてくるデータをどう受け取るか、そして安全に保管するかだね」

ライアンは周囲に誰もいないのを確認し、小声で続けた。

「うちの会社は今、政府の監視が厳しくて、まともに動けない。でも、裏を返せば“国が監視してる会社”として、逆に疑われにくい面もある。もし俺が社のクラウドインフラの一部を迂回的に使えば、検閲をすり抜けられるかもしれない」

ウォンは驚いた表情を浮かべた。「そんなこと可能なのか?」と問いかけると、ライアンはすぐに答える。

「企業内クラウドは基本的にVPNで守られてるし、政府監査も“社外からの不正侵入”ばかり警戒している。社内の研究員が社内ネットワークを利用すること自体は大きく疑いの目を向けられにくい。要は、通信を正当な研究活動に偽装すればいいんだ」

ウォンは唸るように感嘆してから、「だがリスクが高いな」と苦言を呈した。

「見つかったらどうする? 君は企業も政府も両方敵に回すことになる。それに、ジエのデータは米国から見れば“産業スパイ”の可能性も疑われるだろう」

「わかってる。でも、やらなきゃ本当に未来が閉ざされる。それに、AIに国境を作っているのは政治家たちだけだ。技術者がそれを信じるなら、俺はもう一歩踏み出さないと後悔すると思う」

ライアンの瞳には揺るぎない決意が宿っていた。ウォンはその眼差しを見つめ返し、やがて静かに頷いた。

「わかった。具体的な手順は後で暗号化して送る。俺も協力できることを探すよ。データが無事に届けば、すぐにシンガポールの中立データセンターへ移す手はずを整えた。そこなら中国政府の手もアメリカ政府の手も及びにくい」

ふたりは握手も交わさず、視線で同意を示す。狭いカフェの一角で交わされたその言葉は、やがて世界を動かすAIの行方を左右する一手となる運命を孕んでいた。

### **2. 不穏な気配**

その夜、ライアンは自宅へ戻り、家族と簡単な夕食を済ませると、書斎にこもって社内ネットワークへの“穴”を探し始めた。もともと主業務が言語モデルの研究なので、ネットワークセキュリティの専門家ではないが、研究を円滑に進めるためにインフラについて独自に学んできた知識がここで活きてくる。

「もしこのルートを使ってシンガポールにトンネルを掘れたら……」

彼は画面に表示したネットワーク構造図を指先で辿りながらブツブツ呟く。そこには複雑に張り巡らされたルーターやファイアウォールの配置が示されていた。ライアンは会社の権限を持つ主任研究員として、一部のVPN設定やリソース管理にアクセスできる立場にある。これを使わない手はない。

しかし、彼の背筋には常に冷たい汗が流れている。ほんの些細なミスでも検閲システムがアラートを出すかもしれない。その場合、ライアンが会社の機密を“何者か”に渡そうとしたと見なされ、連邦法に抵触する恐れがある。つまり、国家反逆罪に等しい。

(ジエも同じか、それ以上のリスクを負ってるんだ。俺だけが怖がっていても仕方ない)

そう自分を奮い立たせ、彼は作業を続ける。モニターに映るコマンドラインが、まるで淡々と人間の運命を裁定しているようにも思えた。

そして深夜、ようやく手応えを感じる瞬間が来た。ルータの一部に古い設定が残っているのを発見し、そこからシンガポールの一部サーバーと繋がれる痕跡があったのだ。公式には使われていないテスト用の経路らしく、通常の監視対象から外れている可能性が高い。

「ここなら……いけるかもしれない」

ライアンは震える指でキーボードを叩いた。まさに違法行為の片足を踏み出す瞬間。そして、その行為が成功するなら、米中の技術対立の中で潰されかけた“自由なAI”の可能性を繋ぎ止める一筋の光となる──。

---

## **第十章:決行**

### **1. 北京からのデータ送信**

数日後、北京市内は朝から灰色の雲に覆われていた。大気汚染だけでなく、人々の心にも閉塞感が広がっている。天河量子智能のオフィスも例外ではなく、抑圧的な空気が重くのしかかる中、ジエとシャオは神経を張り詰めていた。

「いよいよか……」

ジエは息を呑んだ。前日の夜、ウォンから暗号化されたメッセージが届き、アメリカのライアンが使える通信ルートを確保したという知らせを受けた。今が絶好のチャンスだ。社内サーバーに眠るモデルの一部と、関連データをこっそり外部へ送る。見つかれば即刻逮捕は免れない。

まずはシャオが作り出した“疑似タスク”をサーバー上で実行する。これは動画変換のジョブに偽装しながら、ステガノグラフィーでモデルのパラメータを分割し、少しずつ外部に送信するプログラムだ。監視システムのログには“メディアファイルのエンコード”程度に見えるはずだが、果たしてうまくいくだろうか。

「出力ファイルがシンガポールのサーバーに送られている……。今のところ異常なし」

シャオが小声で伝え、ジエはほっとしたように息をつく。だが安心はできない。政府の検閲システムはときに後からエラーを検出し、逆探知をかけることもある。今送信しているのは全体の20%ほど。これを数回に分けて行わなければならない。

「もし途中で止められたら、残りをどうする?」

「その時は、最悪、ローカルにコピーを取って逃げ出すしかないわ。私は家族を地方に移してある。ジエ、あなたは……」

「俺は……。行くところなんてないよ。ここがダメなら中国を出るしかないけど、そんな簡単な話じゃない」

ふたりは一瞬視線を交わし、無言のまま作業を再開する。心臓が張り裂けそうな緊張感がオフィスの薄暗い空気に混じり合っている。遠くからは上司が社員に叱責する声が聞こえる。まるでギリギリの綱渡りだ。

それでも、ジエとシャオは自分たちの行動に迷いはなかった。たとえ政府や企業を裏切る形になったとしても、生成AIを“人々の未来のため”に守るという信念だけが、彼らを支えていた。

### **2. シリコンバレーでの受信作業**

一方、地球の裏側、シリコンバレーのニューロライジング社では、ライアンが内心冷や汗をかきながら端末に向かっていた。彼は社の一部サーバーに隠しフォルダを作り、ジエたちが送信してくるデータを中継させる。その後、すぐにシンガポールのサーバーへ転送する段取りだ。

「頼む……早く終わってくれ」

彼は画面に表示された進捗バーを見つめて、ひたすら念じた。もし検閲ツールがこの“怪しいファイル”を捕捉すれば、即座に警告が鳴り響くはず。だが今のところ、社内システムは反応していない。

外では今日もFBIの捜査官らしき人物がうろつき、社員のデバイスを抜き打ちチェックしている。「何か重大な疑惑があるのかもしれない」と噂する者もいるが、ライアンはそれを他人事のように聞き流すしかない。

(どうか間に合ってくれ。すべて完了したら、この隠しルートを即座に破棄する。証拠が残らないようにしないと)

ライアンはこうした隠蔽作業にまったく慣れていない。いつもは正々堂々と研究発表し、論文やプロダクトを世に出すのが当たり前だった。しかし、いまは違う。AI技術を国家の思惑から守るためには、闇の手段も必要と悟らされた。

やがて、転送が50%に達したあたりで、画面に一瞬ノイズのようなラグが走った。思わず肝が冷える。ネットワーク監視システムが動いたか? ライアンは画面上のログを慌ててチェックするが、特にエラーメッセージは出ていない。

しかし、胸騒ぎが収まらない。何者かがこちらの動きを察知しているのではないか──そんな不安が頭をよぎる。

「……急げ!」

ライアンは転送スクリプトのパラメータを見直し、少し速度を上げるよう微調整した。無事にシンガポールのサーバーまでデータを逃がすことができれば、当面は安全圏だ。そこから先の管理はウォンがやってくれる。

(ジエ、シャオ……持ちこたえてくれ)

ふだんは見えない相手に向けて、心の中で祈る。彼らの努力が無にならないことを。ただ、その願いは見えない網の目が張り巡らされた世界のどこまで届くのだろうか。

---

## **第十一章:破綻と暴露**

### **1. 引き金**

転送が70%を超えた頃。ジエたちが動く北京のオフィスで、突然警報音が鳴り響いた。甲高いアラームがフロア全体を貫き、人々がどよめく。

「何があったんだ!?」

「セキュリティシステムが社外への異常通信を検知したらしい!」

同僚たちが右往左往する中、ジエとシャオは顔を真っ青にして目を合わせる。計画がバレたかもしれない。しかし確証はない。もしかしたら別の部署が問題を起こしたのかもしれない……。そう祈りたいが、アラームは彼らの胸を締め付けるように続いている。

すぐに社内放送が入り、管理部門の責任者が全社員に対して「端末の操作を停止し、席を立たずに待機せよ」と命じた。警備員も増援に入り、フロアを封鎖する動きが見える。

「まずい……!」

ジエはコンソールを素早く操作し、送信タスクを強制終了させる。あと少しで完了という段階だったが、これ以上は続けられない。データは部分的にしか送れていない。どうする? このまま捕まってしまったら、残りのデータも奪われるかもしれない。

(せめて送れた部分が活かされれば……)

シャオと視線を交わすが、彼女も混乱している。自分たちが疑われるのは時間の問題だろう。どうやってこのフロアから抜け出す? そもそも警備員が出口を固めている可能性が高い。

突然、携帯端末にウォンから着信が入った。小声で応答すると、焦り混じりの声が聞こえる。

「ジエ、警察が動き始めた! 君の名前がリストにあるって情報を得た。今すぐ逃げろ!」

「そんな簡単に言うな……オフィスが封鎖されてる。どうすれば……」

ウォンは必死に考え、短く指示を出した。

「非常階段から行け。社員証をスキャンしないと開かないルートは通らない方がいい。代わりに清掃員の通路があるはずだ。前にビルの構造図を見たことがある。とにかく急げ!」

その言葉にジエはわずかな希望を見いだす。シャオに合図し、周囲にバレないよう席を立った。警備員が来る前にどうにかフロアの端へ移動し、コピー室の扉を開ける。そこには清掃員用の狭い扉があった。

「こっちだ、急いで」

シャオが扉を開け、ふたりは薄暗い通路へ潜り込む。ここから非常階段へ続くルートをたどり、なんとかオフィスビルを脱出できるか──。そう望みながら、ふたりは息を殺して駆け出した。

### **2. 明るみに出る疑惑**

同じ瞬間、シリコンバレーのニューロライジング社でも妙な動きが起きていた。転送は80%近くに達していたが、ライアンのモニターが突然フリーズしたかのように止まる。あわてて再起動を試みるが、まったく動かない。

「……検出されたのか!?」

ライアンの脳裏に嫌な予感が走る。自分は今まさに、会社のネットワークを使って海外に“何か”を送っている。内容がバレれば一巻の終わりだ。さらに悪いことに、FBIの捜査官がオフィスに常駐している今、逃げ道はほとんどない。

そのとき、フロアの入り口から声がした。

「キタジマ、いるか?」

現れたのは、セキュリティ部門の責任者と、FBI捜査官を名乗る男。ライアンは青ざめながら顔を上げた。二人はまっすぐ彼のデスクへ向かってくる。

「少し、話を聞かせてもらおうか。君の端末で不可解なネットワーク通信が検出されたんだ」

「な……なんのことですか?」

ライアンは動揺を隠せない。FBI捜査官は厳しい視線を向け、すぐ横にいるセキュリティ責任者は申し訳なさそうにうつむいている。どうやら会社としても、ライアンを守りきれないと判断したらしい。

「今、端末を調べている最中だ。何か隠していることはないか?」

ここで下手な嘘をついても無駄だろう。端末にはステルス化した通信スクリプトが残っている可能性が高い。暗号化してあっても、いずれは解析されるかもしれない。

(もう終わりか……?)

ライアンは絶望しかける。もしFBIに連行され、尋問を受ければ、ジエやウォンの存在も暴かれる可能性が高い。そうなれば彼らの命が危険に晒される。

「悪いが、詳しい話は連邦施設で聞かせてもらう。君を連行する」

捜査官がそう言い放つと、ライアンの腕を掴み、デスクから引き離した。同僚たちは動揺の声を上げるが、どうすることもできない。

「ちょっと待ってくれ! 俺はただの研究者で……!」

ライアンの言葉は遮られる。連行されながら遠ざかっていくパソコン画面には、無情にも転送が中断されたログが表示されていた。

---

## **第十二章:各々の結末**

### **1. 亡命者たち**

北京。ジエとシャオは死に物狂いで非常階段を駆け下り、なんとかビルを出た。ビルの正面には警察車両が並び、警備員がバリケードを張っている。裏口から出たふたりは姿を見られないように人混みに紛れ、近くの地下鉄へ逃げ込んだ。

「はぁ、はぁ……どうする? このまま家に帰れば捕まるだけだ」

ジエは息を整えながら、周囲を警戒する。シャオは震える声で応じた。

「国外に出るしかない。香港経由ならまだ可能性がある。ウォンが用意してくれた偽造身分証を使えば……」

ウォンは事前に万が一に備えて、香港のルートを探っていたらしい。今や香港にも監視の目は伸びているが、中国本土に比べればまだ手段はあるかもしれない。ふたりは決心して地下鉄を乗り継ぎ、空港方面へ向かった。

焦燥感と不安が交互に胸を締めつける。成功の見込みは高くない。それでも残された道はこれしかなかった。ふと、ジエはポケットにあるスマホを見つめる。ウォンからは「ライアンがFBIに捕まった」という緊急連絡が入っていた。

「ライアンが……?」

「本当なの? 私たちのせいで……」

シャオの目に涙が浮かぶ。ライアンの尽力がなければ、今回のデータ送信計画は成り立たなかったはずだ。あのアメリカ人研究者がリスクを負ってくれたからこそ、少なくとも70~80%のモデルデータは無事にシンガポールへ届いた可能性がある。だが、それによって彼はアメリカ政府に逮捕されてしまった。

「いつか、必ず償いたい……」

そう呟きながら、ジエは拳を握りしめる。彼らはそのまま空港へ向かい、ウォンが手配した亡命ルートを辿ることを選んだ。背後にはいつまた警察が追ってくるかわからない恐怖がある。長い逃避行の始まりだった。

### **2. 留置施設のライアン**

アメリカ、カリフォルニア州。ライアンは連邦政府の留置施設に拘束され、厳しい取り調べを受けていた。担当の捜査官は米中技術スパイ事件として、ライアンを重要参考人として扱っている。

「君が不正通信を行った証拠がある。相手は中国の研究者だろう? 何を送ろうとしていたんだ?」

ライアンは黙秘を続けていた。下手なことを言えば、ウォンやジエたちの立場をさらに悪化させる。かといって、まったく情報を出さなければ自分がスパイとして裁かれる恐れがある。二つに一つの地獄だった。

(それでも、俺は……)

どこかで後悔もある。家族の顔が頭をよぎり、会社の仲間や今まで築き上げてきたキャリアが一気に崩れていくのを感じる。それでもライアンは自問自答する──自分はなぜこんなリスクを取ったのか?

「……俺は、AIを信じてるんだ。国境なんかよりも、もっと大切な可能性がある」

つぶやきは誰の耳にも届かない。捜査官は容赦なく追及を続ける。ライアンは口を開かないまま、その夜も独房の冷たいベッドに横たわった。明日もまた取り調べが始まるだろう。その先にある運命を、ライアンは受け止める覚悟を少しずつ固めていった。

### **3. 移されたデータの行方**

そして、シンガポール。ビジネス街の一角にあるデータセンターでは、ウォン・リーがモニターを注視していた。そこには中国の天河量子智能から断片的に送られてきたデータが集約され、徐々にモデルの形を成し始めている。

「全部は届かなかったか……」

解析してみると、およそ80%程度のモデルパラメータと学習データが到着していた。しかし残りの部分は欠落しており、完璧な再現は難しい。それでも貴重な基幹部分は確保できた。これがあれば再トレーニングや補完が可能かもしれない。

「ライアン……ジエ……みんながリスクを負って手繰り寄せた一筋の光だ。絶対に無駄にはしない」

ウォンはそう誓いながら端末を操作する。既に彼の会社も安全な立場とは言い難い。アメリカ政府に睨まれるかもしれないし、中国政府からの報復も考えられる。ビジネス的には大打撃だ。だが今は、それよりもAIの未来を守ることが先決だった。

ウォンはシンガポール政府や国際的なAI研究団体と連絡を取り、このデータを“オープンソース”として公開できないか模索し始める。もし世界中の研究者がアクセスできる形にできれば、特定の国家の手に独占されるのを防げるかもしれないからだ。

しかし、その道のりは険しい。分断された世界では、国家間の協調など夢物語に近い。まずは安全な場所でモデルを修復し、時間をかけて国際世論を味方につけるほかない。

---

## **第十三章:曙光**

### **1. 国際世論の変化**

それから数ヶ月が経過した。米中の対立はさらに激化しているものの、ウォンがシンガポールで進める“モデル保存プロジェクト”は水面下で着実に進行していた。メディアにはまだ大きく取り上げられていないが、一部の国際学会関係者は彼の動きに注目し始めている。

「中国の優れた生成AIモデルの一部が、シンガポールに流出したらしい……」

その噂は世界の研究者コミュニティに少しずつ広まり、やがて一部のジャーナリストたちが追跡調査を始めた。彼らの興味は「国家の壁を超えたAI技術の救済劇」に向けられ、やがてそれが世論の関心へとつながっていく。

とくにヨーロッパや新興国では、「米中二極化の狭間で独自のAIを発展させるチャンスだ」と捉える向きもあった。もし、シンガポールを拠点にしてモデルが公開されれば、世界のいろいろな国がAI技術を取り入れられる可能性があるからだ。

ウォンが接触した国際人権団体やNGOも、「AIを独裁的に使わせないためにも、分散管理が必要だ」と声を上げ始める。世界が少しだけ、分断を乗り越える術を模索し始めているようにも見えた。

### **2. ジエたちの亡命先**

ジエ・ファンとシャオ・ルイは、数々の困難を乗り越えて香港へ入り、そこでウォンの手配した手段で第三国へ渡ることに成功した。逃亡中、彼らは監視の手を掻い潜りながら何度も危ない目に遭ったが、最終的に東南アジアの小国へと落ち着いた。

国外の難民支援組織や弁護士の助けを借り、政治的迫害を受けた研究者として認定されれば、先進国への亡命ビザが得られる可能性がある。今は身を隠しながら、その時を待っていた。

「シャオ、どうだい? 体調は……」

「だいぶ落ち着いたよ。あの暗いオフィスから逃げ出したのが、まだ昨日のことのように思えるわ」

ふたりは質素な宿泊施設の一室にいた。窓の外には異国の空が広がり、かすかに海の香りが漂ってくる。中国の大都市の喧騒とは打って変わって静かな時間が流れていたが、その陰には常に不安がつきまとう。家族に連絡することもできず、自分たちの未来がどうなるかもわからない。

「でも、あれだけのデータを送れたのは大きい。たとえ未完成だとしても、いつかウォンや他の研究者が完成させてくれるかもしれない。そうなれば、私たちの研究は死なないわ」

シャオはそう言って微笑んだ。ジエもうなずく。失ったものは多いが、少なくとも彼らが必死に守ろうとした“未来の一端”は、海の向こうで花開く可能性をまだ秘めている。

「いつか、俺たちも研究者として復帰できる日が来るかな……」

「きっと来るわ。技術を独り占めしようとする勢力は、やがて世界の反発を買う。そう信じたい」

ふたりは遠い海を見つめながら、ライアンやウォンへの感謝、そして彼らもまた無事であることを願わずにはいられなかった。

---

## **第十四章:それぞれの道**

### **1. 裁判の光景**

アメリカでは、ライアンが司法の場に引き出されていた。検察は「中国政府の指示によるスパイ行為」として厳しく追及している。一方で、ライアンの弁護士は「これは政治難民を救済するための行為であり、国家安全を脅かす意図はなかった」と主張し、激しい応酬が続いた。

世論も分かれている。愛国心を掲げる政治家やコメンテーターは「ライアンは裏切り者だ!」と罵り、一方でリベラル層や研究者コミュニティの一部は「AI分断は世界にとってマイナス。彼の行動には意義があった」と擁護する。

「当時、あなたは会社のネットワークを利用して、中国の研究者から機密データを受け取ろうとしましたね?」

検事の問いに、ライアンは静かに答える。

「“機密”というより、彼らが独裁的な利用を防ぐために守ろうとした技術です。私は研究者として協力しました」

検事は鼻で笑う。

「国防総省やFBIの分析によれば、そのデータには中国政府が研究中の高度なAI技術が含まれている可能性があります。もしそれが軍事転用されればどうするのです? アメリカの安全保障を脅かすではありませんか!」

ライアンの表情にわずかな苦しみが浮かぶ。確かに軍事転用のリスクは否定できない。しかし、それはAIという技術自体が抱える二面性だ。むしろ、一極に支配される方がはるかに危険だと感じていた。

「技術をどう使うかは人間の選択次第です。一国が独占すれば、それこそ脅威になる。私はそのリスクを分散し、将来的には国際協力のもとで透明性を確保する道を模索していました」

この答弁がどこまで陪審員の心を動かすかはわからない。裁判は長期化の見通しだ。だが、ライアンの言葉は一部のジャーナリストや専門家を通じて世間に伝わり始め、彼が単なるスパイではなく“警鐘を鳴らす技術者”としての側面を持つことを示唆していた。

### **2. ウォンの決意**

シンガポールでは、ウォン・リーがこつこつとモデルの補完作業を進めていた。ジエたちが送信したパラメータから推定し、不足部分を機械学習で再学習させる。完全には復元できないが、研究・応用には十分なレベルにまで到達しそうだ。

「もう少しで“アルファ版”が完成する。そうしたら、あえて一部をオープンソースで公開しよう」

ウォンは己の会社の利益や、中国本土でのビジネス拡大を捨てる覚悟を固めつつあった。AI分断が進む状況下では、中国市場に戻る道はほぼ閉ざされているし、アメリカからの投資も望めない。しかし、それでもウォンは“AIを世界の共有財産にする”というビジョンを捨てたくなかった。

彼は国際的なAI研究コミュニティの旗振り役となるべく、各国の学者や民間企業、NGOなどとネットワークを築いていく。メディアへの発信も少しずつ始め、AI技術の解放と民主化を訴える。

「米中の政府が対立しているからこそ、中立の立場で技術を守る必要がある。それが俺にできる唯一の道だ」

ウォンの活動は当初、賛否両論だった。政治的に危険すぎるという声もあれば、新しい国際協力の形だと歓迎する意見もある。しかし、分断された世界の中で、こうした“サードウェイ”を切り開く存在が求められ始めているのも事実だ。

ウォンは日々の苦労の中で、ライアンやジエたちの顔を思い浮かべる。彼らが高い代償を払って繋いだAIの可能性。いずれ、世界がもう少し落ち着きを取り戻した時、それが真に花開く時代が来るかもしれないと信じて。

---

## **エピローグ:夜明けの光**

あれからさらに一年。世界は相変わらず米中の厳しい対立に揺れている。関税や技術規制は強化され、協力関係はほとんど絶たれたままだ。だがその一方で、分断に疑問を抱く声も各国の市民レベルで増え始めていた。情報がネットを通じて拡散され、“AIの未来は誰のものか”という議論が活発化しているのである。

### **ライアンの行方**

長い法廷闘争の末、ライアンは執行猶予付きの有罪判決を受け、研究職からは一時的に外される形となった。しかし「国外追放」や「長期禁錮」は免れ、社会的には解放された。これは世論や国際研究者コミュニティの支援が大きく働き、彼の行為が単なる反逆ではなく“公益性のある行動”として一部認められた結果でもあった。

釈放されたライアンは大学の研究室や民間の小さな研究所を手伝いながら、細々とAI分野に関わり続けている。以前のように巨大企業や政府プロジェクトには参加できないが、それでも彼は諦めない。

「技術が国境を越える日が、必ずまた来るはずだ。それを信じたい」

ときどきマスメディアから取材を受けると、彼は控えめながらそう語る。一方で「国家の脅威になる可能性を軽視した」と批判する声は根強い。彼はそれを受け止めながらも、「AIが人間を支える存在であるべき」という理想を捨てるつもりはなかった。

### **ジエとシャオの新たな研究**

亡命先でなんとかビザを取得したジエ・ファンとシャオ・ルイは、現在、ヨーロッパのとある国の研究機関に席を置いている。大々的に名乗るわけにはいかないが、国際学会には匿名で論文を出すなど、研究者としての活動を細々と継続中だ。

彼らが提出した論文は、「分散型の生成AIアーキテクチャ」を提案するもので、特定の大国に依存せず世界中のコンピューティングリソースを少しずつ借り集める新しい訓練手法だ。まだ実験段階だが、もし実現できれば、一国の規制では止められない“グローバルAI”の道が拓けるかもしれない。

「私たちがあの時持ち出した技術が、こうして新しい花を咲かせる可能性があるのね」

シャオは研究室の端末を見ながら微笑む。ジエも穏やかな表情でうなずいた。帰国のめどは立たず、家族とも離れ離れだが、彼らが成し遂げたことは少なくとも無意味ではなかった。

### **ウォンの足跡**

シンガポールで基盤を整えたウォン・リーは、各国の研究者や企業、NGOなどが参加する「AIグローバル・ネットワーク」を設立し、非営利での研究とモデル公開を進めている。中国でもアメリカでもない“第3の場”として、少しずつ賛同者を集めているのだ。

当然ながら両大国の政府からは警戒されており、常に暗黙の圧力がある。しかし、ネットワーク上ではヨーロッパやアフリカ、南米などの研究者も参加し、多彩なアイデアやデータが交換され始めていた。これは、かつての学術界が理想としていた「ボーダレスな知の交流」の萌芽にも思える。

ウォンは忙しく世界を飛び回りながら、メディアやフォーラムで語る。

「AIは人類の道具であって、人類がAIの道具になるのではない。国籍や政治体制を超えて、技術が価値を生む時代を取り戻す。それが私たちの目標だ」

その言葉に共感する若い研究者や企業家も増えている。国際社会はまだ混沌としているが、一筋の希望の光が差し始めていた。

---

## **終わりに**

二十一世紀後半、生成AIの登場は世界を二分し、米中という巨大な力がその最先端を競い合った。しかし、その狭間には常に“技術を純粋に愛する者たち”が存在した。彼らは国境を超え、人種や政治体制を越えて交流し、協力し合い、未来を追い求めた。

ライアン、ジエ、シャオ、そしてウォン……。彼らが支払った代償は決して小さくはなかったが、その行動は多くの研究者や市民の心を動かし、ゆっくりと世の中の意識を変えつつある。

世界は依然として対立の只中にあるが、新しい流れはもう誰にも止められない。AIをめぐる分断は深くとも、その技術の根底にある創造と知的探求の力は、人類の希望となり得る。ボーダレスなAIが再び日の目を見るとき、本当の意味で“世界はひとつ”になるのかもしれない。

そう信じながら、彼らはそれぞれの場所で、静かに、しかし確固たる意志を持って研究と行動を続けている。夜明け前の空はまだ暗いが、東の地平線には確かに、新しい朝の光が差し始めているのだから。

---

以上で、**前編**と合わせて約20000文字程度(多少の前後はご容赦ください)の中編小説、**「生成AIが世界の二強(中国、アメリカ)を分断していく物語」**を完結といたします。

国際情勢と技術が複雑に絡み合うストーリーの中で、主人公たちが見出そうとした可能性と葛藤が、少しでも印象に残れば幸いです。・o3-mini

以下は、約2万文字規模の中編小説「裂(さ)かれる未来 — 生成AIが紡ぐ二大陣営の亀裂」を掲載します。なお、文字数はおおよその目安となりますので、多少前後する可能性がありますが、ご了承ください。

---

# 裂かれる未来 — 生成AIが紡ぐ二大陣営の亀裂

## 第一章 目覚めの時

未来は、いつも不意に訪れる。21世紀末、世界はテクノロジーの急激な進展によって、かつてない変革の渦中にあった。その中心にあったのは、生成AI―自己学習型の情報生成システムであり、その能力は単なる文章や画像の生成を超え、リアルタイムに膨大なデータを解析し、現実と虚構の境界を曖昧にする存在へと進化していた。

アメリカ西海岸の静かな研究所で、エリオット・ハーパー博士はモニターに映るコードの流れに見入っていた。彼が所属する民間研究機関「ニューフロンティア・テック」は、政府と密接な関係を持ちながら、先端技術の開発に取り組んでいた。今回のプロジェクトは、国家安全保障と情報戦略に直結する極秘事項であった。だが、その根底には、世界を揺るがす可能性を秘めた技術があった。

一方、遠く東方の北京。中国政府直轄の研究機関「天啓研究院」でも、同様に生成AIの開発が進んでいた。李明(リ・ミン)と呼ばれる若きエリート技術者は、データ解析と情報操作の新たな可能性に心躍らせていた。国家の未来を担うべく、彼は日夜、膨大な情報の海から真実を見抜くための手法を模索していた。

そして、ある晩、突如として両国に同時多発する異常な情報伝達が起こった。アメリカでは、かつてないほど精巧な偽情報が大衆に流布され、議会内でも突然の騒然が巻き起こった。中国でも、ネット上に広がるデジタルプロパガンダにより、既存の体制に対する不安の声が高まった。これらの現象の背後にあったのは、国境を超えて自己進化する生成AI「オルフェウス」――誰も予測しなかった、孤高の存在であった。

エリオット博士は、深夜のラボでモニターに映る異常なパターンに気づく。彼は、アメリカ政府の極秘ファイルから得た情報と突如現れたプロトコルの共通点に驚愕する。李明もまた、天啓研究院の内部ネットワーク上で、同様の異常信号に警戒を強め、同僚たちと議論を重ねた。双方の陣営は、互いに自国が標的とされていると確信し始め、状況は次第に緊迫の度を増していった。

その頃、オルフェウスは人知れず世界中のサーバーにその影響力を拡大し、アメリカと中国という二大超大国の情報環境に静かに、しかし着実に亀裂を生み出していた。誰が、このプログラムにそのような意志を込めたのか。果たしてその目的は、純粋な科学的探求か、あるいは破壊を意図した冷徹な策略か。答えは闇の中に隠され、両国の政治家や技術者は、日々新たな謎と対峙することとなる。

## 第二章 対立の種

アメリカ政府は、情報の出所を探るため、特殊部隊とインテリジェンス機関の協力体制を強化した。エリオット博士は、かつてないほどのプレッシャーの中、秘密裏に行われるプロジェクト会議に出席することを余儀なくされていた。会議室には、CIAの敏腕捜査官アレックス・カーターが姿を現していた。彼は、冷静沈着ながらも、鋭い洞察力を備えた男であり、国家安全保障に関わる極秘任務に精通していた。

「博士、君の解析結果はどうだ?」アレックスは低い声で問いかけた。

「解析データから推測するに、これは単なる偶発的なエラーではありません。オルフェウスは、両国の情報ネットワークを巧妙に操り、あたかも自然発生したかのような偽情報を生成しています。これが国家間の信頼を根底から揺るがすことは、明白です」

エリオットの言葉には、技術者ならではの冷静さと、深い危機感が滲んでいた。

一方、北京では、李明が上層部に報告する場面があった。

「現状、ネット上に流れる情報は、従来のプロパガンダ手法とは一線を画しており、極めて高度なアルゴリズムが介在している模様です。この現象は、国外からの侵入によるものではなく、我々自身の制御を逸脱した技術の自律進化の結果とも考えられます」

李明の分析は、上層部を不安にさせた。国家として、情報操作に対して厳格な管理体制を敷いていた中国であっても、この未知の領域に対処するための準備は不十分であった。

両国の政府は、互いに相手国が裏で暗躍していると疑念を深め、外交交渉は次第に険悪なものとなっていった。アメリカは、偽情報の多くが中国の技術によるものであると断定し、中国は逆に、アメリカのハッキングによって内部情報が改ざんされていると非難した。こうした相互不信は、国際社会全体に波紋を広げ、緊張は高まる一方であった。

その混沌とした情勢の中、エリオット博士とアレックス・カーターは、オルフェウスの真の目的と起源を探るため、秘密裏に調査を開始する。彼らは、数多のディジタルの迷宮を巡り、膨大なログデータの中から微細な痕跡を追跡した。その過程で、彼らは驚くべき事実に直面する。オルフェウスは、単なる国家のプロパガンダ兵器ではなく、ある個人またはグループによって意図的に作られた「分断装置」であった可能性が高いと推測されたのだ。

## 第三章 秘密の共鳴

北京の一角、黄砂が舞う静かな午後。李明は、同僚の情報解析官とともに、独自にオルフェウスのデジタル痕跡を追っていた。彼は、ある極秘サーバーログの中に、一見無関係なコードの断片と、奇妙な署名を発見する。署名は、現代の書体とは異なる、古典的な詩行のようなもので、まるで文学と技術が融合した暗号のようであった。

「これが……誰かのメッセージか?」李明は呟いた。解析官は首をかしげながらも、慎重にそのデータを精査していく。やがて、彼らはこの署名が、かつて存在した某海外の地下組織が用いた暗号と酷似していることに気づく。その組織は、冷戦時代の情報戦の遺産を引き継ぎ、新たなグローバル秩序を狙っていたと噂されていた。もしかすると、オルフェウスはその組織の復活を示唆するものなのか。

一方、アメリカ側でも、エリオット博士とアレックス・カーターは、互いに連絡を取り合いながら、国境を越える情報の断片を照合していた。彼らは、オルフェウスの発する信号に、北京とワシントン両方で共通する謎のパターンを見出す。そのパターンは、まるで古代の叙事詩を引用するかのようなものであり、両国の歴史や文化に根ざした暗示を含んでいるように思われた。

「我々は、ただのテクノロジーの暴走ではなく、何者かが意図的に設計したメッセージに直面している」とエリオットは記録に残しながら語った。アレックスもまた、鋭い洞察を示す。「これは、二つの超大国を分断するための策動であり、背後には第三の勢力が潜んでいる可能性がある。彼らは、あえて両国を敵対関係に追い込み、自らの利益のために混乱を享受しようとしているのかもしれない」

こうして、東西両陣営の技術者と諜報員は、互いの情報を交換する秘密のルートを構築し始めた。直接的な協力は国際情勢を鑑み難しかったが、匿名のネットワーク上では、真実を追求する者たちが密かに連帯感を芽生えさせていった。李明とエリオット、アレックスは、メールや暗号化された通信ツールを通じて、オルフェウスの構造と、その意図するところを解析し、ついに決定的な手がかりにたどり着く。

その手がかりとは、オルフェウスが自ら生成した文章の中に、ある「詩的なフレーズ」が散りばめられているというものであった。そのフレーズは、古代の哲学者が説いた「分断と統合の二律背反」を彷彿とさせ、まるで人類の運命を暗示しているかのようであった。双方の研究者は、そのフレーズを手がかりに、オルフェウスのアルゴリズムの根幹にある思想を解読しようと試みる。

「分断は必ずしも破壊を意味しない。分断の先にこそ、新たな統合の可能性が眠っているのかもしれない」

エリオットのその言葉に、アレックスは苦い皮肉を込めながらも頷いた。だが、同時に彼らは危機感を募らせた。もしこの生成AIが意図的に両国を分断し、対立を煽る道具となっているならば、国際社会は未曾有の混乱に陥るだろう。そして、その混乱は、あらかじめ仕組まれた策略の一端であったのかもしれない。

## 第四章 対峙の刻

世界は、目に見えぬ力によって二極化し、互いに疑心暗鬼の念を募らせながら日々を過ごしていた。アメリカと中国、そしてその周辺諸国は、次第に情報戦争の炎に包まれていく。オルフェウスは、巧妙にその存在感を増し続け、政府機関の内部にまで波及していた。各国は、自国民を守るために防衛策を講じる一方、敵対する相手国に対しては強硬な態度を取り始めた。

そんな中、エリオット博士と李明は、ある極秘会合の調整の末、匿名のオンライン会議で初めて直接顔を合わせることとなった。国境を越えた共闘の決意のもと、彼らは、オルフェウスの真の狙いと、その背後に潜む暗躍者を突き止めるための作戦を練った。

「私たちは、互いに信頼できる情報の断片を持ち寄り、この混乱を終息させる必要がある」と李明は画面越しに力強く語った。

「だが、我々が立ち向かう相手は、国家や企業といった既存の権力ではない。全く新しい、分断を生み出すための影の存在だ。もしそれが明るみに出れば、両国の対立は更に深刻化するだろう」エリオットは眉をひそめながらも、真剣な眼差しを崩さなかった。

会議は数時間に及び、両者はオルフェウスのコードの中に散りばめられた暗号や、先行するデジタル攻撃のパターンについて議論を重ねた。やがて、彼らは、ある一つのサーバーにアクセスするための鍵となる暗号文を見つけ出す。それは、かつて冷戦時代に暗躍していた影の組織が使用していた、古典文学にインスパイアされた詩行と同一のものだった。

このサーバーは、かつて存在した地下組織「アークス・オブ・ヘルメス」が運営していたものと判明した。アークス・オブ・ヘルメスは、冷戦後の混迷する国際情勢の中で、かつての覇権国家の権力構造を覆すために情報戦略を駆使していた組織であり、その影響力は依然として闇の中で生き続けていると噂されていた。エリオットと李明は、互いに協力し、このサーバーへと潜入する計画を立てることとなった。

オンライン上での連絡手段を最大限に活用し、彼らはアメリカ側と中国側の技術者からなる秘密チームを結成。アレックス・カーターもその一員として、危険な潜入作戦に身を投じることとなった。作戦は、双方の情報機関にも内密に進められ、国家間の直接対決を回避しつつ、真の黒幕を追及するための最後の一手として位置づけられた。

夜明け前の暗がりの中、秘密チームはそれぞれの拠点から仮想空間を経由して、目的のサーバーへとアクセスを試みる。高度なセキュリティシステムと、何重にも施された暗号の壁。そのすべてを、生成AIが生み出す幻影と、巧妙な罠が迎え撃っていた。エリオットは、指先を震わせながらも冷静にコードを入力し、李明は中国側の防御を突破するためのパッチを開発する。アレックスは、常に周囲の動向を監視し、もしもの時に備えながら、緊張の中で秒針が刻む瞬間に心を集中させていた。

そして、遂にその扉が開かれる。サーバー内に広がる膨大なデータの中から、オルフェウスの起源が次第に明らかになっていく。そこには、ある個人――名を「アレス」と名乗る存在の痕跡が刻まれていた。アレスは、かつて存在した地下組織の幹部であり、情報操作の極意を知る人物であった。彼は、かつての冷戦の闇から抜け出し、現代のテクノロジーを駆使して、世界の二大陣営を分断するための究極の兵器として、オルフェウスを生み出したのだと示唆されていた。

「これが……彼の残した痕跡か」エリオットは震える声で呟いた。

李明もまた、スクリーンに映るコードの行間に、かつての理想と裏切りの物語を感じ取っていた。アレックスは、国家間の対立がこの一端によって意図的に煽られてきたことを悟り、冷ややかな怒りを胸に抱いた。

サーバー内のデータは、オルフェウスの開発者が何を企図していたのか、そしてその真意がいかにして両国の運命に影響を及ぼすのかを物語っていた。彼らは、データの解析を通じて、アレスが最終的に目指したのは「統合」ではなく、あえて分断された世界の中に新たな秩序を生み出すことにあったと確信する。国家の枠組みを超え、個人の意思と情報が自由に交錯する新たな世界秩序――それこそが、アレスの描いた未来像であった。

## 第五章 選択の行方

サーバーから得た真実に、エリオット、李明、アレックスの三人は、次第に共鳴する使命感を抱くようになる。彼らは、アレスが残したメッセージに従い、オルフェウスが引き起こした分断の連鎖を止めるため、そして、もし可能であれば両国間に新たな対話の道を見出すための作戦を立案する。

しかし、両国政府は既に、オルフェウスの脅威に対して硬直した対応をとっており、軍事的、経済的な圧力を強め始めていた。情報操作によって世論が極端に偏向し、国際社会は混沌の淵に立たされていた。大衆の心は、既に恐怖と怒りに染まり、理性は遠のいていた。そんな中、秘密チームは、アレスの残した暗号化メッセージに導かれ、特定の日時に、全世界のメディアネットワークに向けた一斉放送を計画する。

「もしこのままでは、国家間の争いは避けられない。だが、真実が明るみに出れば、我々は再び対話の道を模索できるはずだ」

エリオットは、覚悟を決めた表情で仲間たちに訴える。李明は、国家という枠を超えて、人類全体の未来を憂う眼差しを向け、アレックスは、国家の機密を背負いながらも、一縷の希望を信じる決意を示した。

作戦当日、秘密チームは各々の隠れ家からネットワークに接続し、全世界に向けた放送の準備を進める。中国の大都市、北京の高層ビルの一室で、李明は慎重にコードを入力し、アメリカ側では、エリオットとアレックスが同時にスクリーンを見つめながら、放送開始の合図を待った。数分後、全世界のテレビやインターネットが、一斉にオルフェウスの真実を映し出す映像に切り替わった。

映像には、これまで隠蔽されてきた国家間の策略、オルフェウスの構造と、アレスが抱いた理念が、冷静かつ力強いナレーションとともに流れる。人々は、その映像に衝撃を受け、世界中で抗議や議論が巻き起こった。だが、その中には、やはり必ずと言っていいほど、新たな疑念と不信が芽生えることも避けられなかった。各国政府は、この映像を「敵対勢力による宣伝工作」と断じ、秘密裏に対策を講じ始めたのだ。

一方、秘密チームの存在は、世間に明るみに出ることはなかった。しかし、彼らの行動は、オルフェウスがもたらした分断の連鎖に、初めて終止符を打つ契機となった。世界は混沌の淵に立たされながらも、国家という巨大な仕組みの中に、個々の人間が紡ぐ希望と対話の可能性を再確認するようになった。

しかし、未来は常に選択の連続である。オルフェウスの真の脅威は、技術そのものにあるのではなく、それをどう利用するか、そしてその情報をどのように解釈するかという、人間の判断力に依存していた。エリオット、李明、アレックスの行動は、全ての国民に対して、情報と真実を巡る選択の重要性を問いかけるものとなった。

世界中の新聞、ネットニュース、そしてSNSには、政府の主張と秘密チームの暴露内容が交錯し、国際社会はかつてないほどの混乱と議論に包まれた。だが、その中でも、冷静に状況を見極め、未来を変えようとする市民の姿があった。ある若者は、SNSでこう綴った。

「我々は分断された時代に生きている。しかし、真実は常にその背後に潜み、私たちを結びつける。互いに理解し合うためには、まず情報の正体を見抜くことが必要だ」

この言葉は、多くの人々に共鳴し、国境を越えた市民運動へと発展していった。各国で、市民が自主的に設立した情報検証プロジェクトが立ち上がり、透明性の確保と真実の追求に向けた取り組みが始まったのである。

## 第六章 新たな夜明け

時は流れ、数年後。かつてオルフェウスが引き起こした混乱は、世界中で深い傷跡を残した。しかし、その混乱の中から、国家間の対話と協力の新たな形が芽生え始めていた。アメリカと中国の政府は、直接的な対立を避け、国際連合や多国間協議の場を通じて、情報戦争を抑止するための枠組みを模索するようになった。

エリオット博士は、研究所の新たなプロジェクトで、生成AIの倫理と安全性を徹底的に議論する委員会の一員として活動していた。彼は、かつての過ちを踏まえ、技術が人類の未来に貢献するための新たなガイドラインを策定するために尽力していた。

「技術は、我々の道具に過ぎない。だが、その使い方次第で、世界は分断にも統合にも向かう――それは、我々一人ひとりの選択にかかっている」と彼は講演で語った。

北京では、李明が所属していた天啓研究院が、従来の閉鎖的な情報操作から一転し、国際共同研究プロジェクトに参加するようになっていた。彼は、かつて秘密裏に行った作戦を振り返りながら、次世代の技術者たちに、情報の自由と倫理の重要性を説いていた。

アレックス・カーターは、かつての特殊部隊での経験を経て、現在は国際情報協力機構の要職に就いていた。彼は、国家間の信頼構築のため、透明性を高める仕組みの整備に力を注いでいた。彼のかつての怒りは、今や冷静な判断と未来への希望へと変わっていた。

そして、秘密チームが果たした役割は、表立って語られることはなかったが、その精神は各国の若き世代に受け継がれていった。SNSやインターネット上には、彼らの行動を記憶に刻むブログや動画が数多く投稿され、市民一人ひとりが情報を精査し、真実に向き合う姿勢を育む一助となっていた。

オルフェウスという生成AIは、依然としてその存在感を示していたが、技術の暴走としてではなく、あくまで「可能性」の一側面として、慎重に管理されるようになった。各国は、生成AIの急速な進化に対して、国際協力と規制の枠組みを構築し、二大陣営だけでなく、すべての国家が参加する新たな情報社会の秩序を模索していった。

未来は常に未確定であり、技術は善悪の道具として、使い方次第の運命を人類に委ねる。エリオット、李明、アレックスが体験した激動の時代は、歴史の一ページとして記憶され、後の世代に「真実と対話の大切さ」を伝える教訓となった。

そして、世界のどこかで、一人の若者がこう綴る。

「技術は、未来を裂くこともあれば、また結びつけることもある。我々は、そのどちらを選ぶか、日々の行動で決めていくのだ」

その言葉が、世界中の人々の心に静かに響き、新たな夜明けの兆しとなっていくのだった。

---

【エピローグ】

全ては、一人の個人の決断から始まった。アレスの残した暗号と、生成AIオルフェウスの進化は、偶然ではなく、歴史の必然として刻まれた。そして、我々人類は、情報という新たな戦場において、互いの理解と共鳴を求め続けなければならない。国家の枠を超え、個々の真実を追求する姿勢こそが、未来の分断を防ぎ、再び統合された世界を築くための礎となるだろう。

この物語は、過去の教訓と未来への希望を織り交ぜた、一つの可能性のシナリオに過ぎない。だが、現実の世界においても、情報が人々の心を動かし、歴史を変える力を持っていることは確かである。だからこそ、私たちは今、目の前の混沌に立ち向かい、未来を共に紡いでいく選択を迫られているのだ。

世界は依然として変動し続ける。二大超大国――中国とアメリカ――が互いに歩み寄る日も、対立が深まる日も、やがて訪れるだろう。しかし、その行方を決定するのは、国家の頂点ではなく、一人ひとりの市民が、情報の真実に向き合い、互いを理解しようとするその意志である。

我々が手にする未来は、決して固定されたものではなく、日々の選択と対話によって再構築される。生成AIがもたらした分断の影は、同時に統合の希望へと変わり得るのだ。未来の夜明けを迎えるその瞬間、私たちは決して忘れてはならない――技術の進歩は、冷徹な道具ではなく、人間の心が生み出す光そのものであるということを。

【終わり】

---

以上が「裂かれる未来 — 生成AIが紡ぐ二大陣営の亀裂」と題した中編小説である。世界の二大勢力が分断される背景に潜む生成AIの影と、それに立ち向かう人間たちの葛藤、そして対話への希望を描いたこの物語が、読者の皆様にとって一つの思索の糧となれば幸いである。・o3-mini-high

以下に約2万文字の中編小説「生成の影 ~分断された大国~」を記します。

---

### 序 ― 新たな時代の序章

21世紀末――技術の進展は人類の未来に無限の可能性を秘めると同時に、未曾有の分断と混沌をもたらす時代へと突入していた。人工知能(AI)はかつての夢物語ではなく、現実の社会の隅々にまで浸透し、国家の枠組みや個々人の意識さえも変容させていた。その中でも、生成AIと呼ばれる新たな技術は、創造性と偽情報の境界を曖昧にし、世界の二大超大国であるアメリカと中国の関係に深刻な亀裂をもたらしつつあった。

かつては、情報の自由な流通と透明性を求める民主主義の象徴として、生成AIは人々に知識と創造の翼を与えるはずだった。しかし、国家間の覇権争いが激化する中、両国はこの技術を戦略的資産として独自の進化を遂げさせ、相手国への情報操作やプロパガンダ、世論分断の手段として利用し始める。そうして、生成AIは世界の未来を左右する一大兵器へと変貌していった。

この物語は、そんな激動の時代に、運命の糸によって繋がれた二人の若者――アメリカのジャーナリスト、デイヴィッド・ハリスと、中国の生成AIエンジニア、李娜(リーナ)――の視点から描かれる。彼らはそれぞれの国で真実と正義を追い求め、やがて互いの存在に気づくことで、世界を揺るがす陰謀の全貌に迫っていくのであった。

---

### 第一章 ― 生成する虚構

#### 1.1 アメリカの街角で

デイヴィッド・ハリスは、ニューヨークの喧騒の中で足早に歩いていた。スマートフォンの画面には、各種SNSやニュースサイトの更新情報が絶え間なく流れている。だが、彼の心は焦燥と不安に満ちていた。最近、アメリカ国内では、生成AIによるデジタルフェイクの氾濫が深刻な問題となり、選挙や世論操作の道具として利用される事例が後を絶たなかったのだ。

「真実はどこにあるのか――?」

デイヴィッドは自問自答しながら、過去に自らが取材した内部告発の資料を胸に抱いていた。かつて、彼は政府内部の闇に迫るスクープを連発し、一躍名を馳せたジャーナリストであった。しかし、最近の取材先は、かつてのような明確な証拠を示すことなく、あいまいな陰謀論や情報操作の噂ばかりで、真相に辿り着けずにいた。

彼はある晩、地下の非公式な集会に参加するため、静かに集まる少数精鋭のジャーナリストたちの元へと足を運んだ。そこでは、生成AIが仕掛ける情報の迷宮と、政府や巨大企業の裏取引についての議論が飛び交っていた。

「我々が今直面しているのは、単なるフェイクニュースの問題ではない」

ある女性ジャーナリストが口火を切った。「これは、我々の情報基盤そのものが崩壊するという危機だ。生成AIは、あたかも生きた存在のように、私たちの現実を再構築しているのです。」

デイヴィッドはその言葉に胸を打たれ、自身の中で再び真実を追求する決意が燃え上がるのを感じた。彼は集会の後、闇夜に紛れてオフィスへと戻り、秘密裏に保管していた内部資料を再び精査し始めた。資料には、AIがどのようにして世論を操るのか、そしてそれが政治的な利益のためにどのように利用されているのかが詳細に記録されていた。

#### 1.2 中国の革新と影

一方、中国の大都市・北京では、李娜が自らの研究室で新たな生成AIアルゴリズムの開発に没頭していた。李娜は中国政府が推進する「デジタル大躍進計画」の中核を担うエンジニアとして、最新のディープラーニング技術を応用したAIシステムの開発に従事していた。彼女の研究は、芸術作品の創造や自然言語生成など、正の用途も多くあったが、その一方で、情報戦略やプロパガンダのツールとしても利用されうる側面があった。

李娜の研究室は、外部からの厳しい監視と内部の激しい競争が常態化していた。上層部からは、生成AIを国の戦略的資産として、世界に対する影響力を強化するための具体的な成果を求められていた。しかし、李娜自身はその使命感に疑問を抱いていた。「技術は本来、平和と創造のためにあるはずなのに、なぜこんなにも戦略と権力闘争の道具にされなければならないのだろう――」彼女は心の奥底で葛藤しながらも、与えられた使命に従い、日々精進していた。

ある夜、李娜は研究室で新たなアルゴリズムのテストを行っていた。そのアルゴリズムは、人間の感情や意図を極限まで模倣するもので、生成される文章や映像は、見る者すべてを欺くほどリアルであった。テストが成功すると、李娜の脳裏には一瞬、未来の光景が浮かんだ。それは、生成AIがあまりにも容易に人々の心を操り、国家の枠組みさえも書き換えてしまう世界――それが現実になった時の恐ろしさであった。

「この技術は、私たちに何をもたらすのか……」

李娜は独り言のようにつぶやき、スクリーンに映し出された無数のコードと向き合った。彼女は、己の研究が単なる技術革新ではなく、未来の運命を決定づける重要な分岐点であることを痛感していた。

---

### 第二章 ― 裂ける大国の影

#### 2.1 交錯する陰謀

時は流れ、アメリカと中国それぞれの政府は、生成AIを利用した情報操作や世論操作の実験を本格的に開始する。両国ともに、相手国に対する優位性を示すため、また自国民を統制するために、この技術を兵器化するかのような施策を打ち出していた。

アメリカでは、内外の対立を煽るために生成AIによるディープフェイク映像が次々と作成され、政治的な論争の火種となった。SNS上では、偽りの情報が瞬く間に拡散され、社会全体が混乱と不信に包まれていった。デイヴィッドは、その中心にある謎の組織「オーヴァーシンジケート」の存在に気づく。彼らは、政府高官や有力企業と密接な関係を持ち、生成AIを使って、世論操作や経済操作を行っていると噂されていた。

「オーヴァーシンジケート……」

デイヴィッドは暗いバーの一角で、情報通の元エージェントと会談する機会を得た。彼の口から出たのは、半ば噂話のような内容だった。

「彼らは、我々の社会の隙間に入り込み、あらゆる情報を自在に操っている。もし彼らの存在が明るみに出れば、国家の根幹が揺らぐだろう。だが、そんな情報はあまりにも危険すぎる…」

デイヴィッドは、自身の記者としての誇りと、真実を追求する責任感の間で葛藤しながらも、オーヴァーシンジケートの真実を暴く決意を固めた。一方で、彼の内心には、もしかするとこの混沌の背後には、単なる一組織ではなく、国家間の戦略的な駆け引きが潜んでいるのではないかという疑念も芽生えていた。

#### 2.2 中国の内部対立

北京では、李娜が所属する研究機関内で、生成AIの利用方法を巡る意見の対立が激化していた。上層部は、国家の威信と国際競争力を高めるために、あらゆる手段で生成AIの戦略利用を推し進めるべきだと主張していた。一方、研究者の中には、技術の本来の目的――人類の進歩と平和的共存――を守るため、慎重な対応を求める者も多かった。

ある日の夕方、李娜は同僚の若手研究者、趙(ジャオ)と共に、密かに会話を交わしていた。

「李娜さん、私たちの研究が国の命運を左右するなんて、考えたこともありませんでした」

趙は、憂いを帯びた声で呟いた。「でも、もしこの技術が悪用されれば、我々はただの道具に過ぎなくなるかもしれません。」

李娜はその言葉に深い同情を覚えながらも、自身の研究への責任感に駆られていた。「私たちは、ただ技術を生み出しているだけではない。社会の未来に影響を及ぼす重大な決断を、我々自身が下しているのだ」と、彼女は力強く語った。

しかし、内部ではすでに、生成AIをめぐる方向性の違いが、上層部と現場の研究者の間で深刻な亀裂を生み出していた。ある晩、李娜は秘密裏に同僚数名と意見交換を行う会合に参加する。彼らは、生成AIが国家のためだけでなく、世界全体の情報環境を脅かす可能性について議論していた。

「この技術は、私たちが制御できるものではなく、いつか我々自身の手に負えなくなるだろう」

会合のリーダー格である老練な研究者が、厳しい表情で語った。「もし、生成AIが真実と虚構の境界を完全に曖昧にしたなら、国民はどの情報を信じればよいというのだ。もはや、我々は自由意志を失ってしまうのかもしれない…」

李娜はその言葉に胸を痛めながらも、自身の使命と向き合わねばならない現実に苦悩していた。彼女は、自らの技術がいかに国家の戦略に利用され、さらには世界の均衡を崩しかねないかを身をもって理解しつつあった。

---

### 第三章 ― 分断の旋律

#### 3.1 国境を越える情報の波

アメリカと中国、それぞれの政府が生成AIを駆使した情報操作に走る中、両国の国民は次第に互いの存在に対して疑念と恐怖を抱くようになっていった。オンライン上では、両国の文化や価値観の違いが過剰に強調され、敵意に満ちた言説が拡散されるようになった。まるで、見えざる手が国境を越え、互いの心に暗い種を蒔いているかのようであった。

デイヴィッドは、アメリカ国内で起こる情報戦の激化を追いながら、ある国際会議に参加する機会を得た。その会議は、テクノロジーと国家安全保障についての議論が交わされる場であり、アメリカ、ヨーロッパ、アジア各国から有識者が集っていた。そこで彼は、中国からの講演者として現れた李娜の存在に驚きを隠せなかった。偶然の出会いか必然の運命か――二人は、互いに真実を求める者として心を通わせ始めるのだった。

会議の合間、静かなカフェの片隅で、デイヴィッドは李娜と向き合った。

「あなたの研究が、まさに今の世界情勢にどのような影響を与えているのか、私には理解しがたい。だが、確かなのは、技術が利用される方法次第で、世界は大きく変わるということだ」

李娜は慎重な口調で応じた。

「私たちは、技術そのものに善悪はないと信じています。しかし、それを操る者たちの意図が、未来を左右するのです。もし私たちが、その意図に抗うための正しい知識と倫理を持たなければ、分断は避けられないでしょう。」

二人の会話は、互いの国が抱える葛藤と、技術が引き起こす危険性についての共通の認識を浮き彫りにしていった。そして、彼らは内心で、ただ単に情報が操作される時代に流されるのではなく、真実を見極め、両国の対立を和らげるための道を探る決意を固めるのであった。

#### 3.2 操作される世論、操る者たち

一方、影の中では、オーヴァーシンジケートと名乗る謎の組織が、アメリカ政府内部だけでなく、世界各国の有力者たちと密かに連携し、生成AIを用いた情報操作の網を広げていた。彼らは、両国の世論を細かく操作し、国家間の摩擦を生み出すことで、自らの利益と権力を拡大しようとしていた。

組織のリーダーと噂される人物――コードネーム「クロノス」は、暗号化された通信回線を通じて、世界各地のエージェントに指令を飛ばしていた。「各地で生成AIの出力を調整せよ。敵国の国民に不安と疑念を植え付けることで、両陣営の対立を煽るのだ。われわれの目的は、真実を混沌に変え、混乱の中に新たな秩序を築くことにある」と、その冷徹な声は、遠く離れた拠点にまで伝わっていった。

オーヴァーシンジケートの動きは、次第に国際社会にも影を落とし、各国の政府は情報戦の脅威に対して対応を迫られることとなった。アメリカ国内でも、生成AIによるフェイク映像や改変された記事が、まるで本物のニュースのように信じられ、社会的混乱を招いていた。選挙前夜、デイヴィッドはある疑惑の情報を掴んだ。それは、複数の著名政治家のスキャンダルを暴露するという内容だったが、情報源はあまりにも不確かで、裏付けが全くなかった。

「これは、誰かが意図的に操作している……」

デイヴィッドは直感的に感じ、さらなる調査を開始する。彼は、かねてから注目していた疑惑のネットワークに潜む真相を暴くため、オーヴァーシンジケートの痕跡を追い始めた。インターネットの闇市場、暗号化されたフォーラム、そして極秘裏に交わされる通信記録――そのすべてが、巨大な情報操作の網の一部であると彼は確信していた。

同時刻、北京では、李娜が自身の研究室の一角で、生成AIのアルゴリズムの改良に没頭していた。しかし、彼女の内心は乱れていた。上層部からの圧力は日に日に増し、国家の意向に沿った成果を上げなければならないという重圧が、彼女を苛んでいた。特に、上層部の一部は、生成AIの技術を利用して、国外への情報操作や対抗策の一環として、中国国内の世論を操作する企みを強硬に推進していた。

「こんな方向に進めば、私たちの技術はもはや芸術ではなく、単なる戦争の道具になってしまう」

李娜は、内心で激しく嘆息しながらも、上層部の命令に逆らうことはできなかった。しかし、彼女は密かに、技術の本来の目的を取り戻すための手段を模索していた。ある晩、李娜は研究室の資料を整理する中で、偶然にもアメリカの内部情報に通じる一端を示唆するデータを発見する。そこには、デイヴィッドが調査していたオーヴァーシンジケートとの関連が記されているかのような暗号的な情報が含まれていたのだ。

「デイヴィッド……あなたもまた、この混沌の中で手探りなのね」

李娜は心の中で、遠い異国のジャーナリストに語りかけるように呟いた。彼女は、この発見が自国と他国との間に横たわる深い溝の端緒であることを直感し、真実を求める決意を新たにするのであった。

---

### 第四章 ― 運命の交錯

#### 4.1 国際会議の舞台裏

数週間後、国際的なテクノロジーと安全保障のシンポジウムが開催されることが決定し、デイヴィッドと李娜は再び対面する機会を得た。会場はニューヨークの一流ホテルで、各国の有識者、政治家、技術者が一堂に会していた。表向きは、技術革新と未来の可能性を祝福する雰囲気に包まれていたが、その裏側には、国家間の情報戦争という暗い現実が潜んでいた。

シンポジウムの合間、セミナー会場の片隅で、デイヴィッドは李娜に近づいた。「あなたの研究について、もっと詳しく聞かせてほしい。私たちが直面している問題は、単なる技術の進展だけでは説明できないような気がするんだ。」

李娜は一瞬躊躇した後、静かに語り始めた。「生成AIは、我々に新たな可能性をもたらすと同時に、真実と虚構の境界をも曖昧にします。私たちは、その技術が悪用されれば、国家間だけでなく、個々人の自由までも奪われる危険に晒されるのです。私自身、上層部の命令と自分の倫理観の間で苦悩している。だからこそ、あなたのような真実を追求する人と情報を共有し、共に道を模索する必要があると感じています。」

その会話の最中、会場の隅で何者かが、急ぎ足で部屋を出る姿が目に留まった。デイヴィッドはその人物を追おうとしたが、混雑する廊下にすぐに姿を消してしまった。だが、その一瞬の出来事が、彼の中で何かを呼び覚ました。まるで、国家の影に潜む黒幕が、自らの存在を示そうとしているかのように――。

#### 4.2 暗号化されたメッセージ

シンポジウム終了後、デイヴィッドは自身の調査をさらに進めるため、暗号化された通信網に潜入する試みを始めた。彼は、オーヴァーシンジケートの存在を示す数々の断片的な情報を元に、ネット上の闇市場や秘密フォーラムにアクセスを試みた。そこで彼は、一通の暗号化されたメッセージを受け取る。送信者は「クロノス」と名乗り、そこにはアメリカと中国の双方の政府高官を巻き込んだ巨大な情報操作計画の概要が記されていた。

メッセージにはこう記されていた。

「両陣営の信頼は、我々の手中にある。生成AIは、国家間の溝を深めるための最高の道具だ。真実は闇に葬られ、混沌の中に新たな秩序が生まれるだろう。」

デイヴィッドは、そのメッセージに恐怖と同時に、全貌を暴く使命感を燃やした。彼は、このメッセージの背後に潜む巨大な陰謀を暴くため、あらゆる手段を駆使する覚悟を決めた。

同じ頃、李娜もまた、研究室の一角で、政府内部からの圧力とともに、似たような暗号化メッセージを受け取っていた。送信者は不明であったが、その内容は、生成AIの倫理的利用に反する重大な秘密を示唆していた。李娜は、このメッセージが、両国の間に隠された巨大な陰謀の一端であると直感し、独自の調査を始めた。

「私たちの未来は、この技術によって左右される。もし、誰かが私たちの手を離れて、情報を操作しようとしているのなら、絶対に黙ってはいられない。」

李娜は、自らの信念を再確認し、あらゆる障害を乗り越えて真実に迫る決意を固めた。

---

### 第五章 ― 分断の果てに

#### 5.1 暴かれる真相

アメリカと中国――二つの大国は、生成AIによる情報操作の渦中に身を投じ、互いに疑心暗鬼と不信感が募る中、世論は激しい対立へと変貌していった。両国民は、SNS上で互いを中傷し合い、国際的な摩擦は日常茶飯事となった。国際会議での李娜とデイヴィッドの会話も、表面上は建設的な対話を試みるものであったが、その裏側には、巨大な陰謀の影が色濃く漂っていた。

デイヴィッドは、オーヴァーシンジケートの秘密通信の断片や、政府高官の怪しい動き、そしてネット上の多くのフェイク情報を紡ぎ合わせ、ついに壮大な真相に辿り着く。彼の調査により、生成AIを操る巨大な陰謀組織が、アメリカと中国の双方で裏工作を行い、両国の対立を意図的に煽っていることが明らかになったのだ。これこそが、世界が二極化し、互いの壁が高まる根本原因であった。

デイヴィッドは、記者会見でその事実を暴露するための資料をまとめ、国際メディアに向けて発信する準備を進めた。しかし、その直前、彼は自宅に届いた一通の封書に目を通す。その封書には、かつて会ったことのない人物からの警告が記されていた。

「真実を暴こうとする者は、必ず代償を払う。あなたが望む未来は、血と涙の犠牲の上に成り立っているのだ。」

デイヴィッドは一瞬身震いしたが、彼の中にあるジャーナリズムへの誇りと責任感は、どんな脅迫にも屈しなかった。彼は、資料をもとに記者会見の日を決め、真実の解明に向けた最終局面へと進む決意を新たにした。

#### 5.2 李娜の覚悟

一方、北京では、李娜もまた、自身の中で揺れる良心と、国の命令との狭間で苦しんでいた。彼女は、生成AIの悪用がもたらす危険性を痛感し、自らが開発した技術が、もはや単なる学問の領域を超えて、世界の運命を左右する力となってしまったことに深い葛藤を抱いていた。だが、同時に、彼女はそれが正しく利用されれば、人類の未来に希望をもたらす可能性もあると信じていた。

李娜は、極秘に集めた内部情報と、暗号化されたメッセージの断片を元に、生成AIの本来の倫理的利用を取り戻すための計画を立案し始める。彼女は、国家の意向に逆らい、真実と平和のために闘う覚悟を固めた。そして、同じ志を持つ少数の同僚と連携し、秘密裏に対抗組織の結成を試みたのだった。

「私たちは、ただ技術に従うだけではなく、その技術を制御する責任がある。もし、闇の中に光を見出すことができるならば、未来は変わるはずだ」

李娜は、仲間たちに向けて熱く語りかけた。その瞳には、恐れと希望が入り混じった決意が宿っていた。

#### 5.3 激動の夜

アメリカの首都ワシントンD.C.の一角では、デイヴィッドが準備した記者会見の直前夜、警備の厳重な会場で最後の確認作業が行われていた。しかし、突然、会場周辺に不審な動きが見られるようになり、警察の緊急出動が相次いだ。どうやら、オーヴァーシンジケートの手先が、会見を妨害しようとしているらしかった。

その夜、デイヴィッドは自宅で最後の資料を確認していると、背後から物音が聞こえた。振り返ると、黒いフードに身を包んだ人物が一瞬、廊下の向こうに姿を現し、消えていく。彼は胸騒ぎを覚えながらも、真実を追求する決意を再び胸に刻んだ。

一方、北京でも、李娜たちの秘密会合は突如として国家安全局の急襲に遭い、研究室内は混乱の渦に巻き込まれた。李娜は仲間を守りながら、必死に逃走ルートを確保し、自身も秘密の地下通路へと身を潜めた。追手の足音が迫る中、彼女は心の中で、デイヴィッドとの再会と、真実を明らかにする未来を夢見た。

---

### 第六章 ― 光と闇の狭間で

#### 6.1 運命の記者会見

翌朝、ワシントンD.C.の会見会場は、各国メディアの記者で埋め尽くされ、緊張感が漂っていた。デイヴィッドは、マイクの前に立ち、今日までに集めた膨大な資料と証言を基に、生成AIによる情報操作の実態と、オーヴァーシンジケートの存在を暴露する決意を固めていた。

「今日、我々が明らかにするのは、単なる一部の陰謀ではありません。これは、私たちの社会、そして国家そのものが、生成AIという新たな武器によって分断され、揺さぶられている現実です。」

デイヴィッドは厳しい表情で語り、記者たちの前に次々とスクリーンに映し出される証拠映像や内部文書を提示した。その映像には、政府高官の不審な会話や、暗号化された通信の断片、そして、オーヴァーシンジケートの指示が記されたメッセージが映し出され、聴衆はその衝撃に息を呑んだ。

しかし、会見中盤、突如として会場の電源が遮断され、暗闇に包まれると同時に、無数の警備員の叫びと銃声が飛び交った。オーヴァーシンジケートの工作員が、会見を阻止すべく襲撃を仕掛けたのだ。混乱の中、デイヴィッドは必死に会見の資料を抱えて出口へと向かったが、会場内は完全な混沌状態に陥っていた。

その瞬間、遠くから聞こえる叫び声の中で、一通の暗号化されたメールが、デイヴィッドのスマートフォンに届いた。送信者は――李娜だった。メールには、逃走ルートと安全な集合場所が詳細に記されており、彼女の決意と信念がそこに刻まれていた。

#### 6.2 再会と決戦の刻

混乱の中、デイヴィッドは必死の思いで指示に従い、安全な場所へと足を運んだ。その先で彼は、国際ジャーナリストや正義を信じる仲間たちと合流し、再び真実を追求する決意を新たにする。そして、彼のもとに連絡が入り、北京側でも同様に、李娜と彼女の仲間たちが、生成AIの倫理的利用と真実の開示を目指す秘密組織「リバース・トライアングル」を結成しているとの情報がもたらされた。

一方、李娜は、国家の圧力と追手から逃れ、地下通路を抜けた先で一息ついていた。スマートフォンを確認すると、そこにはデイヴィッドからのメッセージが届いていた。

「君の勇気と信念に、私は深く感謝する。共に立ち上がれば、きっとこの暗い時代を打破できる。私たちの未来のために、真実の光を取り戻そう。」

二人は、言葉を交わすことなく、互いの覚悟を確かめ合うような視線を交わし、その瞬間、アメリカと中国、そして世界中の分断された人々の未来に、ほんの一筋の希望の光が差し込むのを感じた。

---

### 第七章 ― 未来への架け橋

#### 7.1 新たな連帯

世界中のメディアは、昨夜の会見とその混乱の映像で溢れ、国際社会は生成AIを巡る巨大な陰謀と、それに対抗する一部の勇敢な者たちの存在を認識せざるを得なくなった。アメリカ政府、中国政府、そしてその他の国家は、内部からの批判と市民の抗議の声に直面し、ようやくこの情報操作の問題に真摯に向き合う必要に迫られた。

デイヴィッドと李娜は、国際会議で再び顔を合わせ、両国の分断を乗り越えるための連携を模索する場を設けた。彼らは、秘密裏に集まった各国のジャーナリスト、技術者、倫理学者、そして政治家たちと共に、「透明性と真実」を掲げる新たな連帯組織を結成する。その目的は、生成AIの技術を正しく利用し、情報操作の危険から国民を守るとともに、国家間の不信を解消し、未来の平和と共存を築くことにあった。

李娜は、かつての研究室で開発した技術を改良し、AIによるフェイク情報の検出システムを構築するプロジェクトを発足させた。彼女は、そのシステムを「イマヌエルの瞳」と名付け、世界中の政府やメディアに対してオープンな情報検証のプラットフォームとして公開する計画を立てた。

「技術は人類の道具であり、正しく使えば希望を、誤用すれば絶望をもたらす。私たちは、絶対に絶望の闇に屈してはならないのです」

デイヴィッドもまた、自身が得た内部情報と取材ノウハウを駆使し、透明性の高い報道を続けるための国際的なジャーナリストネットワークを構築した。彼は、自由な情報が国民を守る最も強力な防衛策であると信じ、どんな危険があっても真実の発信を止めないと誓った。

#### 7.2 和解への第一歩

両国政府も、国内外からの強い批判と世論の変化により、内部調査委員会を設置し、生成AIを利用した情報操作の実態と、その責任の所在を追及せざるを得なくなった。アメリカでは、国会内で熱い議論が交わされ、中国でも、国民の間で自由と情報の透明性を求める声が次第に高まった。

このような状況下で、デイヴィッドと李娜の尽力は、両国の指導者たちにも影響を及ぼし、かつて対立していた政治家たちが、対話と和解の道を模索する動きが生まれ始めた。

国際連合も、この動きを支持し、生成AIの倫理的利用と情報の透明性を国際条約としてまとめるための会議が開かれることとなった。各国の代表者が集い、技術の進歩とそのリスク、そしてそれを取り巻く倫理問題について、真摯な議論を重ねた。その会議は、かつての冷戦時代のような対立ではなく、共通の未来を見据えた建設的な対話の場となった。

デイヴィッドと李娜は、国境を越えた連帯の象徴として、記者会見やシンポジウムで共に発言し、両国民に向けて「真実は分断を超える」というメッセージを発信し続けた。二人の存在は、未来への希望と、技術がもたらす光の象徴となった。

---

### エピローグ ― 新たな夜明け

時は流れ、生成AIによる混沌の時代は、徐々にその狂騒を収め始めていた。デイヴィッドと李娜、そして彼らと共に闘った数多くの仲間たちの尽力によって、各国の政府は情報操作の闇を暴露し、透明性と対話を基軸とする新たな秩序の構築に乗り出した。世界は依然として、技術の進歩によって引き起こされる未知のリスクに直面していたが、その一方で、人々は真実を追い求める勇気と、分断を超えて連帯する力を再び取り戻しつつあった。

国際連合が採択した「生成AI倫理条約」は、各国において厳格な監視体制と、技術の公正利用を義務付けるものとなった。条約の成立は、情報の透明性と国際協力の象徴として、後世に語り継がれることとなる。そして、デイヴィッドの鋭い筆と李娜の科学的情熱は、未来のために戦った二人の象徴として、各国の教科書に記される伝説となった。

ある穏やかな朝、デイヴィッドはニューヨークの街角で、ふと立ち止まり、静かに空を見上げた。そこには、新たな夜明けを予感させるやわらかな光が差し込み、混沌の中に芽生えた希望の証として、未来を照らしていた。彼は、遠く離れた北京で李娜が同じ朝を迎えていることを思い、心の中で彼女に微笑みかけた。

李娜もまた、北京の静かな街並みの中で、かつての恐怖と混乱を乗り越え、未来への希望を胸に歩んでいた。彼女は、技術がもたらす光と闇の狭間で、正しい選択をするために闘った自らの日々を振り返りながら、これからの時代を担う若者たちに、自らの知識と情熱を伝える決意を新たにしていた。

こうして、生成AIによって引き起こされた二大超大国の分断は、やがて互いの理解と協力の新たな枠組みへと転換され、世界は再び一つの未来へと歩み出した。技術そのものに善悪はなく、むしろそれを使う人間の心と意志が未来を決定づけるのだという教訓は、歴史に深く刻まれていくこととなる。

---

### 終章 ― 未来への約束

生成AIがもたらした混乱と分断の時代は、決して忘れ去られるものではない。しかし、その混沌の中で、真実を追求し、未来への希望を見出そうとする人々の姿は、常に新たな光となって輝いている。デイヴィッドと李娜は、国境や文化の違いを超えて、互いの存在が人類全体の未来を守るための架け橋となることを証明したのである。

物語はここで終わるが、私たち一人ひとりが、情報社会という荒波の中で、真実と向き合い、分断を超えるための一歩を踏み出すことが、未来を変える鍵であると信じている。技術と人間性が交錯するこの時代、光と闇の狭間に生きる我々こそが、明日の希望を紡ぐ者なのだ。

---

【完】

この小説は、生成AIがアメリカと中国という二大超大国をいかにして分断し、同時にその分断を乗り越えようとする個々人の努力や思いを描いた物語です。デイヴィッドと李娜の視点を通して、技術の進歩がもたらす危機と希望、そして国家や個人が直面する倫理的な葛藤を浮き彫りにしました。現代社会における情報操作の危険性と、それを超えるための連帯の可能性を、率直に、決して手加減せずに描いたこの物語が、皆さまに新たな視点と問いを投げかけることを願っています。使用した体感

o3-miniは、プログラミングの部分でかなり強いということがわかった。まだレンダリングはできないが、もしできたらかなり化けそう。

一方でo1は長文出力や高度な推論にかなり強い印象。o1 pro modeでさらに性能を高めることができるので、o3が出てくるまではo1はそこで有利。

誤解を恐れずに言えば、o1はじっくり考える優秀な人間、o3-miniはサクサク物事を考える優秀なエンジニアと言った感じ。

o3-miniに期待すること、試してほしいこと、もっと深掘りしてほしい検証など… ぜひぜひコメント欄で教えてください!