ラグビーのキモはコンタクト:大学選手権準決勝 明治対東海・帝京対京産大

今日はラグビー大学選手権準決勝を見に国立へ。東京のラグビーファンにとって、12月の第1日曜の早明戦や成人の日前後の大学選手権決勝と並び、1月2日は準決勝を見に行くのがルーチン。朝起きて箱根駅伝を見始め、3区あたりで国立に向かうというのが基本的なパターンだ。

なので今日は早起き。朝風呂派なのでまず風呂に入り、箱根駅伝の号砲を聞きながらおせち料理の準備。しばらくして家族を起こしておせちを食べ、昼前に家を出る。さすがに今日は娘も一緒ではなく、お一人様観戦。

新国立競技場1階席での写真撮影

今日の会場は国立競技場。自分にとってはサッカー天皇杯決勝以来だが、ラグビーで使われるのは今シーズン初めて。座席はバックスタンドSSの10列目。

国立競技場は3試合見に来ているが、3階席を取ることが多いので、1階席は初めて。

3階席は傾斜もキツく、前の人の頭がかぶることはないので見やすい。1階席についてはどうなのかやや不安だった。しかも今日から市松ではなく連席配席。しかし、1階席も前の人の頭がかぶることは全くなかった。

秩父宮は近いのはいいが、スタンドの傾斜が緩いので確実に前の人の頭がかぶる。等々力はもう少しましだが、真っ正面でタッチライン沿いのプレーだとやはり頭がかぶる。

この点、国立競技場は全く頭がかぶらない。陸上トラックがある分離れているのだが、その分の角度で頭がかぶらなくなっている感じだ。撮影目的での観戦には使いやすいスタジアムだと思う。

今日持って行ったレンズはスポーツ撮影の主戦レンズ、300mmf4E PF。ボディはD500。フルサイズ換算450mmが非常に使いやすい。

ただ、シートピッチはそれほど大きくないし、隣の客ともぴったりついてしまうので、あまり大きなレンズは使えない。20cmを超えるレンズは使わないのが無難だろう。

シンプルが故の明治の強さ:第1試合

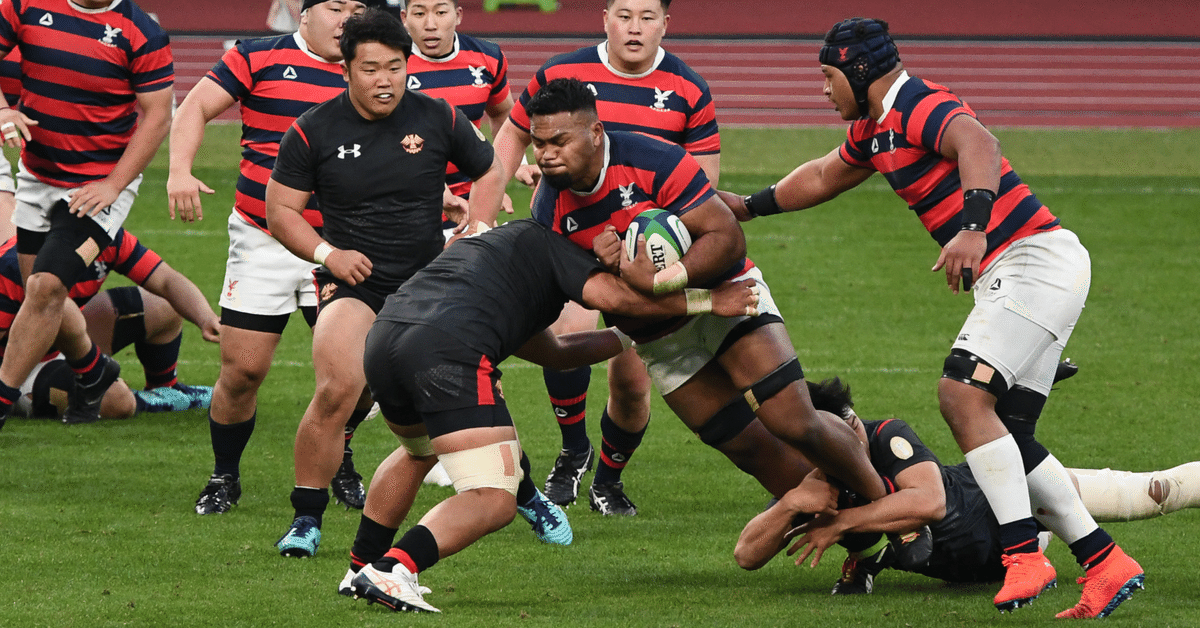

まず第一試合の東海対明治。激しい点の取り合いとなったが、24-39で明治が勝利した。

明治の攻撃は非常にシンプル。まず9シェイプでクラッシュ。ブレイクダウンからスタンドオフにパスアウト。スタンドオフは真横の10シェイプではなく、バックドアの12番にパスすることが多い。そこで「ずれ」を作り出してゲインするという非常にシンプルな攻撃パターンだった。

これは12月5日の早明戦で見られたのと同じシンプルな攻撃だった。これは早稲田にはほぼ封じ込められたが、東海に対しては効果的だった。特にバックドアでの動きに対して有効なタックルが繰り出せない。

先制トライは13番が内に切れ込んできたのにマーカーが引きつけられ、逆サイドからシザーズで入ってきた石田吉平に大きなスペースを与えてぶち抜かれたもの。

2つめのトライはフルバック雲山のライン参加にマーカーが引っ張られ、やはり石田吉平にスペースを与え、タックルをボディターンでかわされてのトライだった。

一方、東海の攻撃はダブルラインに加えて移動攻撃を多用してオーバーラップを作り出していくもの。こうした攻撃で前半は2度ほど決定的な得点機を作り出したが、ブレイクダウンでの明治の絡みに苦戦して攻めきれず、前半は3-21と思わぬ大差での折り返しとなった。

ただし両軍ともキックはあまり使わなかった。20分までは両軍ともテリトリーキックなし。明治は前半点差が開いてからテリトリーキックを使うようになり、東海もそれを返す形でテリトリーキックを蹴ったが、コンテストキックは無し。80分を通じてコンテストキックがないという、現代ラグビーでは珍しい試合だった。

後半は東海がコンタクトを徹底。前半は中途半端なコンタクトになり、自立しないで絡んでくる明治のフォワードに球出しを妨害されたのを踏まえてか、ボールキャリアもサポートプレイヤーも強くコンタクトして明治のフォワードをスイープする(フォワードが自立しないでボールに絡むのは明治の悪癖。ここをきちんと直さないと大学卒業後にジャパンでプレーするレベルにはなれないのだが・・・・。たぶん「悪癖」ではなく「ノウハウ」と位置づけているのでしょう)。

そうやって東海がブレイクダウンで優位に立ち、立て続けに3トライを連取して東海が逆転。

しかし東海はそこから受けに回る。一方明治は、児玉樹を入れたこともあって、明治もまたコンタクトで強く当たることを徹底。勝ち越しとなった伊藤耕太郎のトライはその前にタックルを吹き飛ばす程の強いクラッシュが起点になった。

最終的には明治が逆転して24-39で明治が勝利。

東海大。いい選手は多いし、好感の持てるラグビーをしているのだが、大学選手権で早稲田や明治のような伝統校と当たったときに勝負弱さが垣間見えることが多い。今日の試合もそうだった。

この日で言えば、リードしてからのタイムマネジメント。上手くテリトリーを稼いで時間を使うと言うような戦い方ができずに、受けに回って逆転を許してしまった。ジャパンに送り出している人数で言えば、最近は早明を上回るわけで、やっているラグビーの方向性は正しいはず。この壁をどう打ち破っていくのか、と言ったところが大きな課題になっていく。

京産大の帝京対策:第2試合

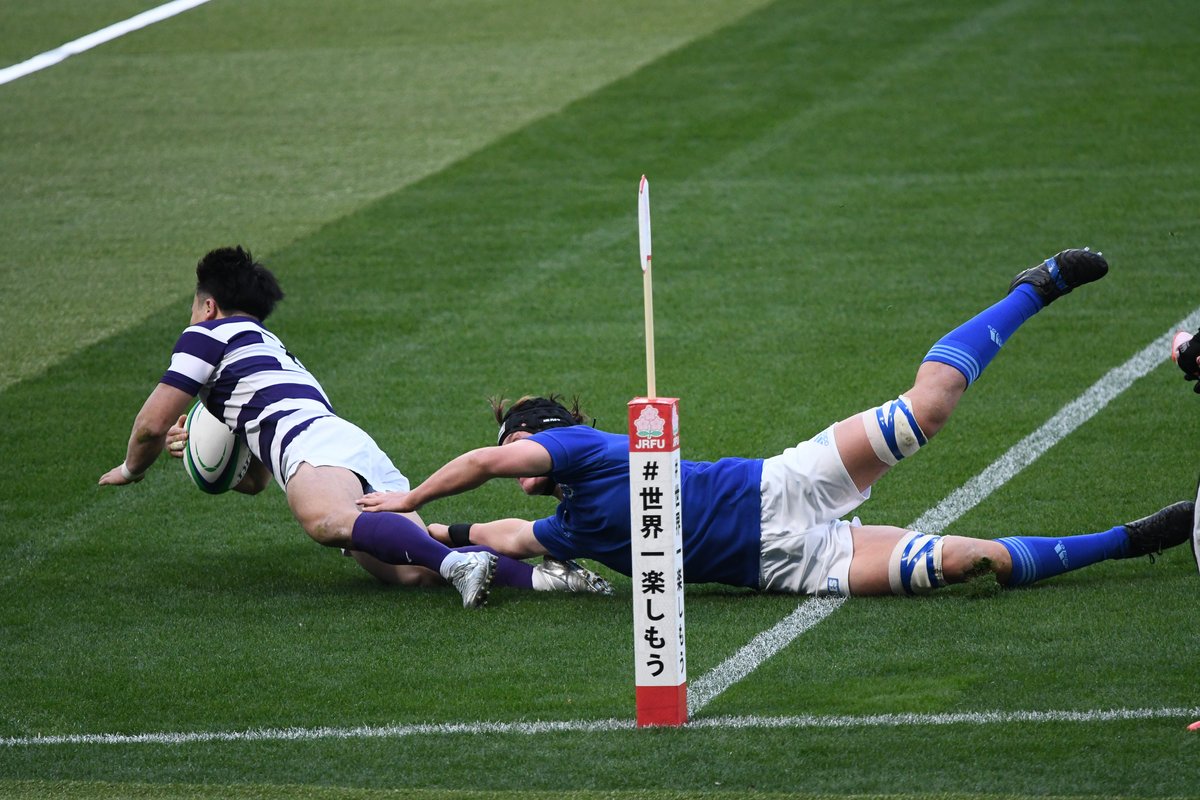

第2試合は帝京と京産大。関東と関西の王者対決と言うことで、去年の明治対天理と似たような位置づけだった。この試合もまたコンタクトが勝敗を決めた。

前半はアタック・ディフェンス両面で京産大が帝京に当たり勝ち、帝京が受けに回って10-23で折り返し。まさか帝京が13点のビハインドで前半を終えるというのは予想外だった。

京産大のアタックは、基本はシングルライン。ダブルライン全盛の今珍しいが、時々10シェイプに当たるスタンドオフと何人かの選手が走り出しを遅くする。その結果、早くスタートする選手がフロントドア、遅くスタートする選手がバックドアの形になり、ダブルラインの形を取る攻撃も見られた。つまり、立ち位置ではなく、走り出しのタイミングでシングルラインとダブルラインとを使い分けていると言うこと。

帝京の場合、ダブルライン攻撃に対しては、バックドアに対しても速いラインスピードで詰めていって強烈なタックルを仕掛けることが多い。しかもバックドアの選手をタックルで潰した場合、相手の他の選手はボールより「前」にいるから、タックルで潰してターンオーバーできれば決定的なチャンスにつながる。そういったことを考えると、リスクマネジメントの点からシングルラインをメインにした攻撃にはメリットがある。左右の選手が素早くサポートに行けるので、ターンオーバーされる可能性が相対的に低くなるし、孤立した状態でビッグタックルを受けるリスクがほとんどなくなるからだ。

また、この第2試合では両チームともコンテストキックを多用した。特に帝京の攻撃の基本パターンはコンテストキックだった。

京産大が先行する形で思わぬ接戦となったこの試合、後半になって帝京はやはり強くコンタクトすることを徹底し始めた。

しかも前半拮抗していたスクラムではっきりと帝京が優位に立った。

そうなることで帝京が試合を支配し始め、後半だけのスコアは27-7。13点差をひっくり返して、最終的に37-30で帝京が勝利した。ただ、終盤までスコアは拮抗しており、帝京としてはギリギリの準決勝突破ではあった。

この二試合、結局勝負を分けたのはコンタクトの強さだった。シンプルに当たりの強さを突き詰められた時間に、それができた方が優位に立つことができた。ラグビーはコンタクトスポーツ。そんな基本を思い出させてくれた2試合だった。